Il vizio italico di subire in silenzio riverbera già nei libri di 110 anni fa

Norman Douglas (1868-1952) fu uno scrittore scozzese che nacque e trascorse i primi anni di vita a Thüringen, che apparteneva allora all’impero austro-ungarico ed è oggi Germania, dove il padre dirigeva un cotonificio. Questa infanzia internazionale lo segnò per tutta la vita: entrato brevemente nella diplomazia britannica e inviato a San Pietroburgo, fu costretto a lasciare la città e il servizio a causa di uno scandalo (ne accumulò parecchi, soprattutto per molestie a ragazzini) e si rifugiò a Posillipo, dove acquistò una villa. Da allora l’Italia rimase la sua residenza preferita, alla quale sempre tornava dopo soggiorni in Francia e in Inghilterra (ma anche in India, in Kenia e in Nordafrica) e dove morì, a Capri. Il libro suo che ho appena letto, nella prefazione datata 1956 e firmata dall’amico John Davenport, ci informa che di Capri fu nominato cittadino onorario, e che l’unica altra persona a ricevere questo riconoscimento fu Benedetto Croce (del quale Douglas fu quasi esattamente contemporaneo). Non ho idea se nei successivi decenni il numero di tali onori sia aumentato.

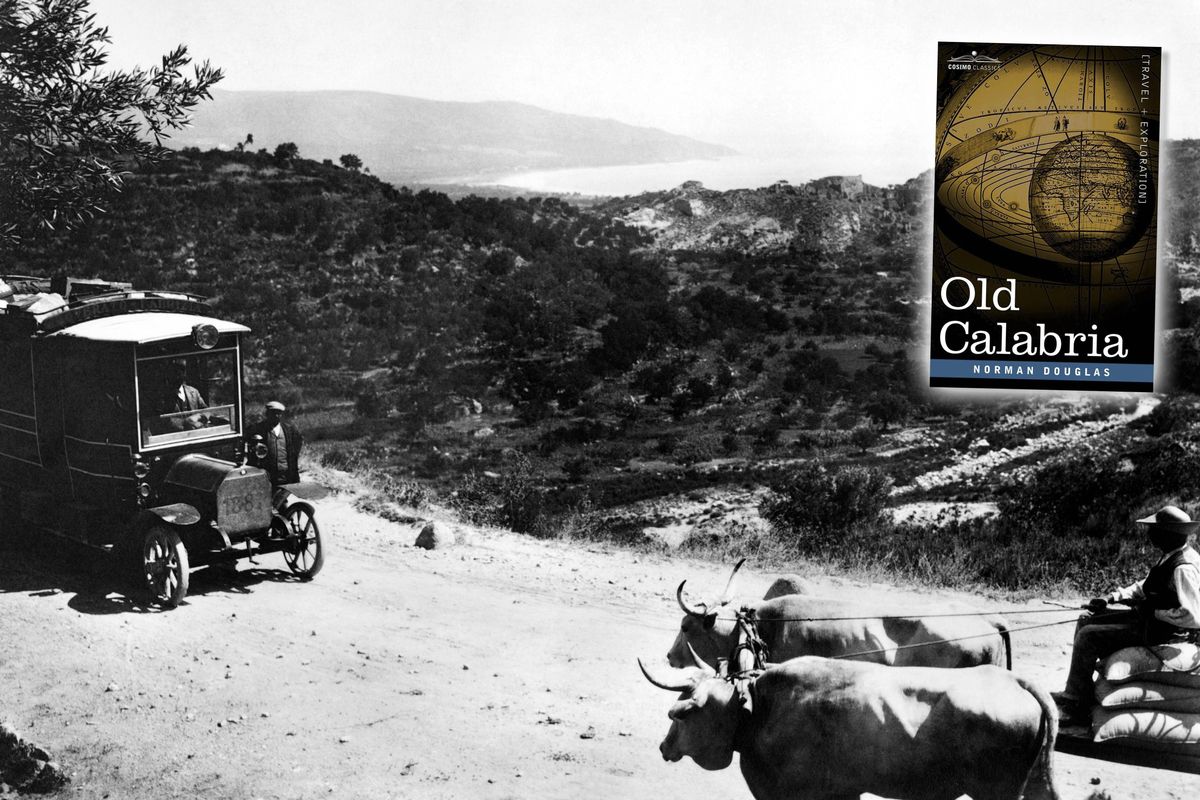

Il libro, già. Quale libro? Old Calabria, pubblicato originariamente nel 1915 e a lungo ristampato. Oggi è disponibile presso uno di quegli «editori» che lavorano on demand e ti mandano un testo malamente scansionato spesso pieno di pasticci e, in questo caso (secondo pareri di chi l’ha comprato), con caratteri minuscoli al limite dell’impercettibile. Io rimango alla larga da imprese simili; ne avevo un’edizione del 1928 che mi attendeva sugli scaffali ma, quando mia figlia Sara mi ha regalato questa (integrata dalla prefazione di Davenport), ho deciso che dovevo leggerla. Dopo tutto, sono nato a Reggio Calabria (che è, credo, il motivo del regalo di Sara) e quella raccontata da Douglas è la regione in cui crebbe mia nonna. Siccome il libro è basato su viaggi compiuti nel 1907 e (il più lungo) nel 1911, mi offre anche un resoconto di prima mano della mia città natale all’indomani del disastroso terremoto del 1908 (il relativo capitolo s’intitola Chaos).

Douglas non è un personaggio simpatico. È uno snob intellettuale e cosmopolita, che guarda talvolta con affetto ma sempre e comunque con ironia e con paternalismo individui, istituzioni e costumi italiani. Ma la sua frequentazione finisce per generare nel lettore qualcosa di più elevato, seppur meno caloroso, della simpatia: il rispetto. È perfettamente a suo agio non solo con l’italiano ma anche con tutti i molteplici dialetti che incontra; ha qualche difficoltà con l’albanese che circola in alcuni borghi ma in compenso può imbastire una conversazione in greco bizantino con un giovane di Bova (dove quella lingua circolava). Conosce la letteratura di viaggio degli autori che hanno esplorato le stesse zone, e quel che non conosce va in biblioteca a studiarlo. E con il territorio vuole avere direttamente a che fare, non rimirarlo dal finestrino di un treno o di un torpedone: attraversa a piedi (o a dorso di mulo) sia la Sila sia l’Aspromonte, da un mare all’altro, scalandone le vette più alte. E, siccome parla bene la lingua (anzi, le lingue), può imparare, e impara, da un passante, da una padrona di casa, dagli ospiti di una taverna. Non mi risulta che esista un’edizione italiana di Old Calabria, a qualsiasi livello di degrado editoriale; ma, per quel che può valere la mia opinione, lo raccomando caldamente. Non solo perché, in questi tempi in cui il cellulare ci guida alla nostra destinazione, dove ci aspettano servizi già prenotati da giorni (o mesi), comunica il fascino di che cos’è davvero un viaggio: un’avventura da inventare a ogni tappa, stabilendo un percorso in base alle indicazioni ricevute sul posto, cercando una guida o qualcuno che aiuti con la valigia, decidendo se il tempo consiglia o no di intraprendere un sentiero montano. Non solo, dicevo, per questo motivo, ma anche perché Douglas ci consegna giudizi sull’Italia che, a distanza di 110 anni, suonano singolarmente attuali. E si accordano in modo suggestivo e inquietante con quelli enunciati mezzo secolo dopo (ma retrodatati a mezzo secolo prima) nel più grande romanzo italiano: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa.

Cominciamo con: «C’è un qualche museo in Italia che non sia “parzialmente chiuso per lavori?”». Proseguiamo con: «In una parola [riassumendo cioè una serie di storture del sistema giuridico italiano], che il metodo perseguito da queste parti sia inteso creare il crimine invece di reprimerlo sono verità di una natura troppo elementare per trovare strada nei cervelli dei retori megalomani che controllano il fato della loro nazione». E, dulcis in fundo: «La perdita di tempo causata dalla burocrazia in occasioni del genere porterebbe a una rivoluzione ovunque, se non fra persone abituate da perenni abusi a questa particolare forma di tirannia. Non ci si stupisce allora se le donne della campagna, invece di sprecare ore preziose a discutere sul dazio per un pezzo di formaggio, preferiscono passarlo di contrabbando fingendo di essere incinta. In Italia, l’addomesticato inglese si sorprende a scoprire in sé un senso finora nascosto, che gli apre nuovi orizzonti, un nuovo gusto della vita - il senso di violare la legge».

C’è un aspetto positivo (ma lo è, poi?) in questa mostruosa combinazione di servilismo e piccola furberia: «L’italiano è o puerile o adulto; l’inglese rimane sempre adolescente». Gli ultimi due anni, in cui abusi, tirannia e storture del sistema giuridico (e non solo) hanno dominato la vita quotidiana degli italiani, hanno certamente rinverdito il valore di questa sentenza: molti bambini obbedienti, pochi adulti con la schiena diritta. E niente di nuovo sotto il sole del Belpaese.