L'Abruzzo è una delle patrie della transumanza, testimone di saperi e sapori come poche. Con la sua «via lattea» vengono proposti quattro percorsi che, con i piedi ben saldi sulla terra, vi aiuteranno a scoprire universi sconosciuti. Un esempio il brigantaccio, un formaggio «talebano», ricoperto di muffe nobili. leggenda racconta che i briganti dell'epoca ne nascondessero le forme rubate, una volta ricoperte di crusca, all'interno di grotte custodite da orci di terracotta sigillati con pelle di capra. Ma vi è anche la versione gentile, il «pecorino delle donne», che all'anagrafe recita farindola. Un tempo era il formaggio dei vestini, una combattiva popolazione preromana che viveva tra valli e pascoli attorno alle pendici del Gran Sasso. Lavorato con caglio di maiale, lo stomaco conciato con sale, aceto e spezie. Nelle «caciare», le stalle in quota, mentre gli uomini badavano al pascolo le donne provvedevano alla lavorazione delle diverse forme. In omaggio a tanto impegno ancora adesso i produttori, sulle etichette che accompagnano il singolo prodotto, scrivono il nome della «levatrice» pecorina, ognuna custode dei suoi piccoli segreti, tramandati in famiglia.

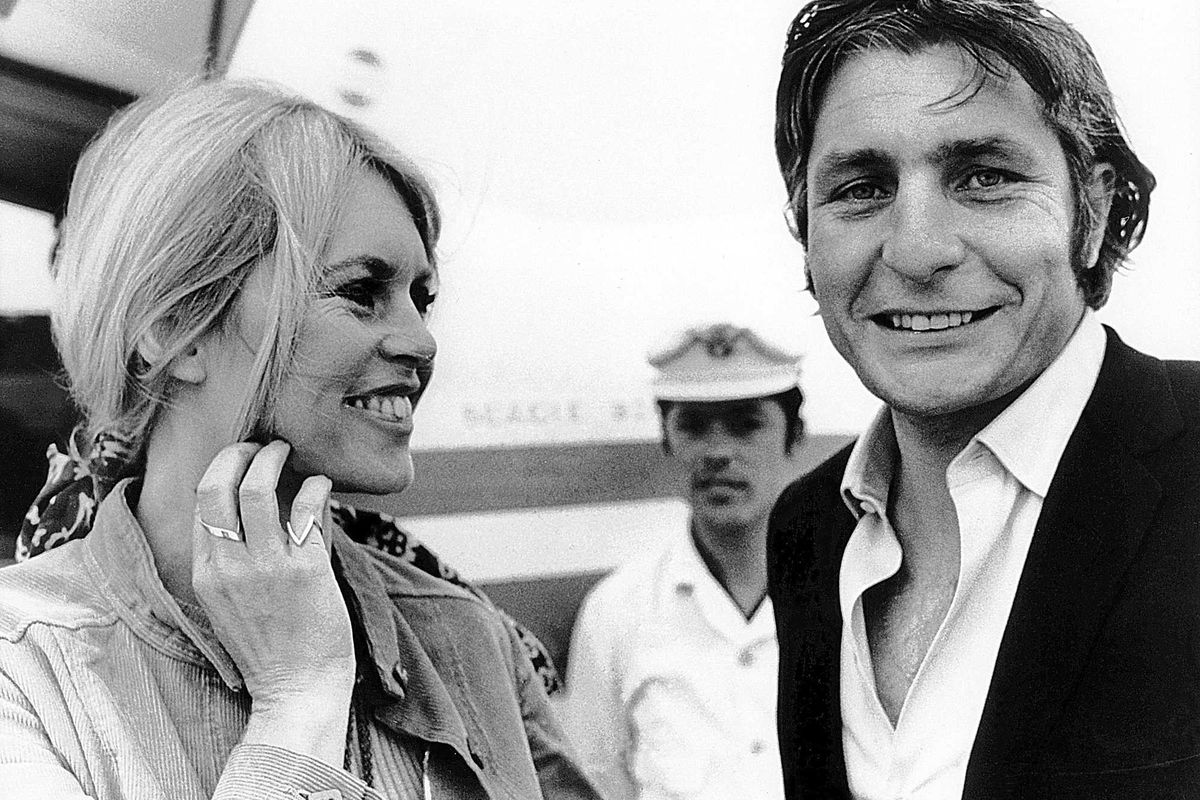

Abbiamo poi il gregoriano che di armoniche non ha le note, ma i profumi che ha saputo regalare l'arte e il talento di Gregorio Rotolo, un singolare personaggio dal volto iconico con la sua barba da buon pastore e l'immancabile cappello di lana alla Tamerlano. Un incrocio di storie che meriterebbe un film, posto che gli scorci di Scanno, la sua patria, sono state immortalate da maestri della fotografia, quali Henry Cartier Bresson, Ferdinando Scianna, Mimmo Jodice. Ruotolo ha avuto l'intuizione di lavorare il suo cacio con la stessa coagulazione acida che si usa per i caprini. Ne è sorta una unicità, una sorta di formaggio stracchinato, inusuale per un pecorino, che si esalta con funghi e polenta. Prima di lasciare la terra di Gabriele d'Annunzio una citazione la merita tutta il caciomarcetto. Franco De Pieri, illuminato «casoin» trevigiano, lo ha definito formaggio piacevolmente illegale, anche se, oramai, la tecnica di produzione si è adeguata ai tempi. Nei pressi di Castel del Monte vi erano delle grotte dove i casari riponevano le loro forme. Qui le mosche casearie deponevano le larve, i vermi saltarelli (saltarello è anche una nota danza tradizionale del posto), che innescavano le prime fermentazioni. Da lì, poi, la forma ripulita e messa ad affinare in orci ricoperti di olio presentava una crosta esterna a custodire una pasta cremosa. Castel del Monte patria anche di un altro patrimonio ovino, il canestrato. Piccolo borgo chiamato anche la Hollywood d'Abruzzo, scenario delle gesta di lady Hawke, interpretata da Michel Pfeiffer, come di Sean Connery o George Clooney. Per chi volesse saperne di più vi è un bel museo della pastorizia testimone di altri racconti.

Sempre in tema di affinamento in grotta meritata citazione è dovuta al pecorino di Filiano, una delle produzioni più fedeli alle antiche tecniche casearie, applicata ancor oggi. Frutto anche delle tradizioni della storica minoranza etnica arbereshe, gli albanesi giunti in fuga dalle invasioni turche a cavallo del XVI secolo. Un grande classico le lagane (sorta di tagliatelle formato XXL) con ceci e fagioli. Crotone, un tempo, aveva vanto del suo pecorino, tra i prodotti più ricercati alla corte dei Borboni. Passato lo stretto non c'è che l'imbarazzo della scelta.

La Sicilia è un piccolo continente a sé, crocevia di popoli e tradizioni posto al centro del Mediterraneo. Stratificazioni storiche che hanno visto protagonisti fenici, greci, romani e poi arabi, normanni, aragonesi. Al piacentinu ennese mettono il turbo zafferano e pepe nero. Per alcuni l'origine è romantica. Ruggero il Normanno, vedendo triste la sua bella consorte, Adelasia del Monferrato, chiese a un casaro locale di compiere il miracolo. Ed ecco entrare nella cagliata lo zafferano, già noto per le sue proprietà energetiche e antidepressive. Corrado Barberis, autorevole storico, ricorda come probabilmente ci sia stato lo zampino di qualche casaro venuto dal Nord, assieme a quei nuclei familiari che accompagnarono la neo sposa piemontese, tanto che la culla di questo prodotto è Novara di Sicilia. Ricette birbanti che lo vedono protagonista con la caponata di melanzane e il ciarbiduzzu abbuttunatu (o capretto imbottito, per i non residenti). Pecorino profondamente radicato nella tradizione trinacria tanto che, un tempo, nei dintorni dell'Etna, veniva lavorato assieme al miele degli Iblei e offerto alle neo coppie di sposi quale augurio di fertilità. Nella Valle del Belìce troviamo la Vastedda, l'unico pecorino a pasta filata che, si dice, sia nato per sbaglio. Siamo nei luoghi del Gattopardo. Probabilmente a seguito di un'estate particolarmente calda, il casaro si trovò con le forme irrancidite. Per un estremo recupero le gettò nell'acqua calda e poi dentro il primo contenitore che gli venne in mano, una fondina. Fu così che, raffreddandosi, il tutto prese la forma di una pagnotta, vastedda, appunto. Grazie alla sua lavorazione diminuisce il tasso lipidico e aumenta quello proteico, con una buona dote di vitamine e sali minerali. Una sorta di pecorino salutistico. A questo contribuisce anche la dieta degli armenti, di razza belicina: oltre alla normale flora di qualità, anche le frasche della potatura dell'olivo, le foglie di ficodindia e quelle di vite, messe da parte dopo la vendemmia. Andy Luotto suggerisce un risotto mantecato con melograno, limone e scorza d'arancia.

Arrivati in Sardegna troviamo i sentieri del sorriso che ci portano a scoprire (e gustare) pecorine storie. Basti dire che la pecora sarda rappresenta circa la metà del patrimonio ovicolo nazionale, con forte presenza anche sul continente, ma è qui che il territorio fa la differenza, con i suoi pascoli, le sue essenze, di cui alcune specifiche come il lentisco, una sorta di archeo olio che, un tempo, era usato per le sue svariate proprietà, cicatrizzanti in primis. Qui il pecorino è stato sempre roba seria, tanto che, nel Settecento, come racconta Francesco Setti, a proposito del cacio sardesco «soverchiando al consumo interno, dando l'oltre agli estranei, dalla imposta sopra esso mantengansi d'artiglierie e soldatesche le torri». In sostanza, le armate sarde si reggevano sulla forza delle pecore, cioè dei cespiti frutto delle loro fatiche.

La storia di molte di queste forme è raccontata dalle loro pischeddas, ovvero gli stampi di pero selvatico e castagno sul cui fondo era impresso il rispettivo fiore, che andava a marchiare poi il relativo cacio. La storia della staffa la troviamo con l'axridda, un formaggio che stava per scomparire, ricoperto pazientemente di argilla, che ha scoperto il suo ambasciatore nel giovane Rino Farci, non a caso segnalato da Slow Food con il premio di resistenza casearia. Attorno a Escaplano, una piccola enclave di 2.000 abitanti, il pascolo è ricco di lentischio, mirto, timo, rosmarino. La cappatura (cioè l'arte di rivestirne la superficie) prevede l'utilizzo di un'emulsione di argilla e olio di lentischio. In questo modo si forma un sigillo che protegge da fattori esterni, temperatura, umidità, parassiti, preservando il tesoro interno, con i suoi profumi grazie ad affinature che possono arrivare a due anni e riducendo anche la periodica rotazione delle forme lungo gli scaffali.

Pecorino sardo che possiamo trovare eclettico al piatto, non solo con preparazioni classiche, ad esempio i culurgiones (una pasta) con ragù di pecora, basilico e tartufo, ma anche con il pesce, con rape e baccalà, e pure ai dolci, con le classiche seadas, sorta di panzerotti in jam session golosa con miele e pecorino.