Il Giappone scoprì gli aeroplani grazie all’eroismo di un italiano

Una grande impresa per i liberali di quel tempo, una grande occasione per i radicali, un disastro per la sinistra dei socialisti riformisti. Questa era l'opinione che i politici italiani e gli italiani avevano a proposito dell'opportunità di compiere il raid aereo Roma-Tokyo. Un'Italia divisa in modo netto anche 100 anni fa, quando il 14 febbraio 1920 undici equipaggi partirono alla volta di una pericolosa traversata di 18.000 chilometri. E ancor più divisa era il 31 maggio 1920, quando Arturo Ferrarin e Gino Cappannini atterrarono a Tokyo a bordo del loro biplano Sva 9 dopo aver volato per 112 ore attraverso Medioriente, India e Asia. Tappa dopo tappa, tra incidenti anche mortali e guasti tecnici, gli oppositori raccolsero e amplificarono le notizie che arrivavano da Paesi lontani e non persero occasione per dire che il denaro pubblico speso era causa di tragedie. Ed anche quando in Italia arrivarono invece notizie riguardo la grande accoglienza che i giapponesi avevano riservato all'equipaggio tricolore, i partiti di sinistra continuarono a criticare l'impresa soprattutto riguardo l'opportunità di spendere denaro pubblico per mandare i nostri aeroplani dall'altra parte del mondo, ovvero in Paesi che nella maggioranza dei casi l'aviazione non l'avevano ancora vista. Invece proprio quello si dimostrò essere il motivo più importante, arrivarci prima dei francesi, degli americani e soprattutto degli inglesi, le cui industrie aeronautiche stavano già progredendo rapidamente.

Tutto era cominciato qualche anno prima. Era il 1915, da una nave giunta al porto di Napoli sbarcò l'intellettuale giapponese Harukichi Shimoi (1883-1954), figlio di samurai. Aveva 32 anni e la voglia di studiare la cultura italiana tanto da trovare lavoro all'Istituto orientale come traduttore di opere letterarie. Scrisse articoli su riviste come La Diana ma soprattutto conobbe Giuseppe Ungaretti, Benedetto Croce, Gherardo Marone e altri scrittori già noti a quel tempo. E come molti altri letterati allo scoppio della guerra si arruolò negli Arditi come corrispondente per un giornale, l'Asahi Shimbun, anche se il suo amore per l'Italia lo portò sovente a sguainare la katana e ad affrontare i nemici col karate. Scriverà La guerra Italiana, impressioni di un giapponese (Diana edizioni, 1919). Fu proprio durante il conflitto che conobbe Gabriele D'Annunzio con il quale ebbe l'idea di organizzare il raid. Il Vate, seppure anima e motore dell'impresa, non avrebbe partecipato direttamente preso dagli eventi di Fiume che si svolsero proprio tra il 1919, momento dell'organizzazione finale del raid, e il 1920, anno dell'avventura degli aviatori italiani. E il solo fatto che fosse una figura scomoda come lui a proporre l'impresa la rendeva bersaglio dei delatori.

L'Italia aveva vinto la guerra ma si trovava in piena crisi di governo. Il 21 maggio, dieci giorni prima che Ferrarin e Cappannini atterrassero in terra giapponese, raggiunti da alti ufficiali italiani e dal pilota Guido Masiero arrivato via nave (l'aereo di quest'ultimo rimase irrimediabilmente danneggiato a Dehli), a Roma si era dimesso il primo ministro Francesco Saverio Nitti, la cui seconda esperienza di governo sarebbe durata soltanto 18 giorni, fino al 9 giugno.

Uno degli obiettivi di D'Annunzio e motivo della sua rinuncia al raid era proprio quello di mettere in crisi Nitti marciando su Fiume, ma il primo ministro italiano, con 65 voti, riottenne la fiducia anche se non riuscì a far passare la nuova legge elettorale, che giaceva alla Camera dal 1918, quando era scaduta la legislatura cominciata nel 1913.

Quando Ferrarin, la mattina del 31 maggio 1920, pilotando lo Sva-9 da Osaka a Tokyo vede l'area preparata per l'atterraggio resta incredulo. Scrive sul diario: «Non è possibile rendere fedelmente l'importanza data dal popolo giapponese all'impresa nostra, né descrivere la grandiosità dei festeggiamenti, per i quali era stata fissata l'incredibile durata di 42 giorni […] basti pensare che l'atterraggio non ha avuto luogo sui campi d'aviazione che sono attorno alla capitale, ma sopra una radura appositamente approntata per noi, con un grande giardino nel centro, il parco Joiogi, mediante apposito taglio degli alberi, e ciò affinché la gente potesse più numerosa accorrere all'atteso spettacolo».

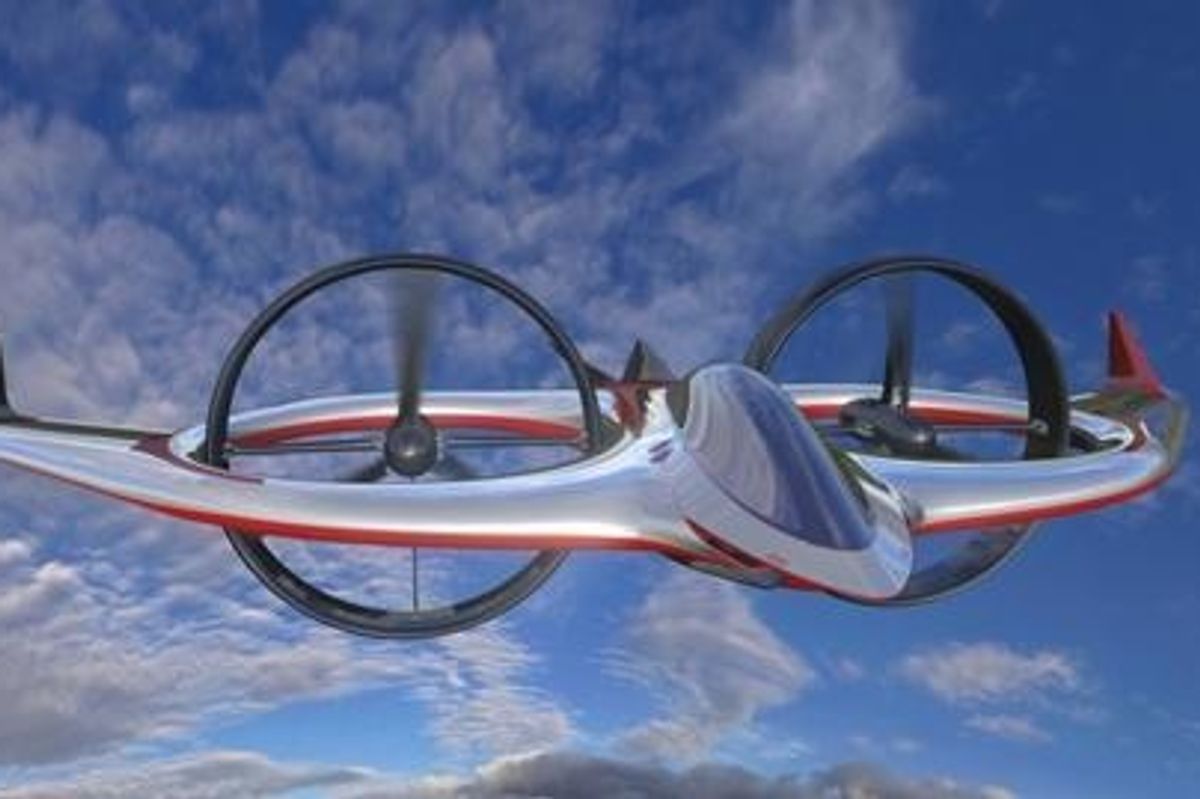

Nonostante il clima estremamente inconcludente che regnava in Italia e che tanto ci ricorda situazioni contemporanee, l'impresa del venticinquenne Arturo Ferrarin creò un legame fortissimo tra Italia e Giappone, influenzò fortemente l'industria aeronautica nipponica che vedeva nei progetti di Caproni, Savoia Verduzzo Ansaldo (Sva), ma anche di altre aziende e progettisti italiani un esempio di tecnologia da raggiungere e una fonte a cui ispirarsi.

L'influenza italiana sul Giappone di quell'epoca si rivela ancora oggi nella produzione di lungometraggi animati, specialmente in autori celebri come Hayao Miyazaki, che inserisce elementi aeronautici fedeli alla realtà del Ventennio in Porco rosso (Ghibli, 1991) e Si alza il vento (2013, opera ispirata alla vita del progettista nipponico Jiro Horikoshi). Ma icone italiane del dopoguerra come la Fiat 500 e la Vespa compaiono anche nella popolare serie Lupin III. La nostra industria aeronautica fece un balzo in avanti dal punto di vista delle esportazioni, merito anche della presenza negli Stati Uniti del generale Guidoni, che si fece ambasciatore della nostra tecnologia. Lo stesso modello di aeroplano di Ferrarin, lo Sva-9, usato anche da D'Annunzio per il volo su Vienna, fu oggetto di migliorie e venduto alle aeronautiche di varie nazioni grazie ai suggerimenti dello stesso Ferrarin, che ne ebbe cinque esemplari in regalo dall'Aeronautica Ansaldo dove avrebbe lavorato da collaudatore fino al 1928. Oltre all'Italia, la cui Regia aeronautica ricevette gli ultimi esemplari di Sva nel 1928, gli Ansaldo Sva furono venduti ad Argentina, Brasile, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Urss, Uruguay, Spagna e Stati Uniti. L'aeroplano da esso derivato, l'Ansaldo 300, sarebbe stato poi usato da Italia, Polonia, Belgio, Spagna e Unione sovietica. Sarebbe cominciata l'epoca dei record con Alessandro Passaleva, della Coppa Schneider e dei nuovi idrovolanti che porteranno Italo Balbo a volare attraverso le Americhe. L'aereo di Ferrarin è rimasto in Giappone esposto nel museo Imperiale.