Gli Stati generali francesi furono il preludio del sanguinoso Terrore

Nella notte fra il 16 e il 17 luglio 1789, Charles-Maurice de Talleyrand-Pèrigord - allora vescovo di Autun - corre dal conte d'Artois, e lo scongiura di convincere il fratello, Luigi XVI, a sciogliere gli Stati generali, ricorrendo alla forza delle armi. L'altro si precipita dal re ma questi rifiuta, dichiarando: «Preferisco cedere piuttosto che versare una sola goccia di sangue, resistendo al movimento popolare». A quel punto, il conte d'Artois pensa che sia meglio lasciare la Francia e avvisa Talleyrand. «Allora monsignore, non rimane più a ciascuno di noi che pensare ai nostri soli interessi, perché il re e i principi trascurano i loro e quelli della monarchia».

Già nei giorni che avevano preceduto la presa della Bastiglia, Talleyrand aveva chiesto al monarca di sciogliere l'Assemblea «per operare un forte ristabilimento dell'autorità reale». Non era stato ascoltato.

Mentre Luigi XVI si reca a Parigi, dove incontra le nuove autorità e accetta di mettere la coccarda tricolore, il «virus» della Bastiglia si diffonde in tutto il Paese. Con l'arrivo di agosto, la monarchia millenaria si avvia al crollo. Tutto, ricorda lo storico François Furet, è iniziato con la crisi finanziaria ed economica, cui si è aggiunta quella politica. Il «partito nazionalista», composto in gran parte dal Terzo stato, rappresenta l'opinione pubblica e vuole demolire la «società degli ordini feudali». Nella seduta del 4 agosto, l'Assemblea approva l'abolizione dei privilegi, dei particolarismi, delle differenze di ordine e corpo. L'Ancien Régime è finito. Il 26 agosto, l'Assemblea prepara la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Talleyrand suggerisce all'arcivescovo di Parigi di offrire allo Stato le decime ricevute dalla Chiesa; in seguito proporrà la nazionalizzazione dei beni del clero. Le sue proposte sono accettate.

Nell'autunno la Rivoluzione si fa sempre più violenta, con tutte le sue contraddizioni. Da una parte echeggiano i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, dall'altra si commettono gli atti più tremendi. Maria Antonietta e Luigi XVI sono costretti dalla populace a lasciare Versailles, per essere portati a Parigi. Il disperato tentativo di fuga che i sovrani faranno nella notte del 20 giugno 1791 e che verrà sventato a Varenne, sarà uno degli ultimissimi capitoli di una partita persa da tempo. Il 10 agosto 1792, il popolo assalirà prima l'Hotel de Ville, poi les Tuileries. La Rivoluzione ha vinto, il Terrore è alle porte. Ai reali toccherà la prigione del Tempio e il patibolo. Il 16 gennaio 1793 la Convenzione, che ha sostituito l'Assemblea legislativa figlia degli Stati generali del 5 maggio 1789, voterà la morte di Luigi Capeto.

Avrebbe potuto, quel re, invertire il corso delle cose, dominare gli eventi, magari sciogliendo all'inizio gli Stati generali? Sarebbe stato forse in grado di cavalcare gli accadimenti, ponendosi alla loro testa? Quasi certamente no. Luigi XVI, uomo buono e coscienzioso ma debole, non aveva la tempra per affrontare anni così tumultuosi. La sua incapacità di comprendere ciò che stava accadendo, la non volontà di assumersi responsabilità, l'inabilità a prendere decisioni difficili, ha giocato un ruolo rilevante. Lui, tuttavia, pagherà i suoi errori con la vita; altri, più furbi, subdoli e doppiogiochisti, - come i suoi fratelli - si salveranno.

Già negli anni precedenti alla riunione degli Stati generali, convocati per il 5 maggio 1789, si era vista la patologica incertezza del monarca. L'incremento del debito pubblico, la tassazione che incombeva soprattutto sul popolo e la borghesia, i privilegi inauditi di cui fruivano clero e nobiltà (la vera «casta» del tempo), la crisi finanziaria, l'ostruzionismo parlamentare di fronte a ogni tipo di riforma fiscale, la crisi agricola, la mancanza di uno sviluppo economico adeguato, le spese per mantenere la corte, gli errori di Maria Antonietta, l'incapacità di molti ministri… tutto congiurava a rendere la situazione esplosiva. Persino eventi positivi quali le idee diffuse dal secolo dei Lumi e i fermenti della Rivoluzione americana contribuivano a rendere indispensabile un cambio radicale di marcia.

L'unica via d'uscita sembrava un accordo fra le classi sociali, sul cammino delle riforme. Certo, se il sovrano avesse imboccato prima la via del cambiamento, le cose sarebbero potute andare diversamente, ma nel tourbillon dei ministri delle Finanze non si era trovata una linea condivisa e rigorosa. In verità, il monarca era animato dalle migliori intenzioni, tanto che già nel 1786 aveva indetto una Assemblée des notables «per alleviare le sofferenze dei sudditi, fare ordine nelle finanze, abolire gli eccessi». Pur tuttavia, si era scontrato contro i «no» delle classi privilegiate, su cui non era stato capace di imporsi. Mentre le proteste in tutto il Paese si erano fatte sempre più sanguinose, i parlamentari avevano chiesto che si riunissero gli Stati generali e il re aveva dovuto acconsentire. Aveva però lasciato irrisolto un problema, e cioè la questione del voto e della rappresentanza numerica del Terzo stato. Fino all'ultima riunione del 1614, poiché gli Stati generali si compongono di tre diverse assemblee, il voto era «per ordine» e non «per testa», cioè non individuale. Questo avvantaggiava la nobiltà e il clero. La situazione era cambiata e il Terzo stato aveva preteso di aumentare i propri componenti. Voleva, inoltre, che si votasse «per testa». Il re aveva accettato di raddoppiare i componenti, senza pronunciarsi sul voto. Non aveva neppure seguito la campagna elettorale, cominciata nel gennaio 1789, né era intervenuto sulle modalità di scrutinio. Né aveva impartito direttive su un altro tema, se i tre ordini dovessero continuare a sedere e votare separatamente, o se si dovessero riunire in un'unica Assemblea. In sostanza, aveva posto le premesse dal caos successivo.

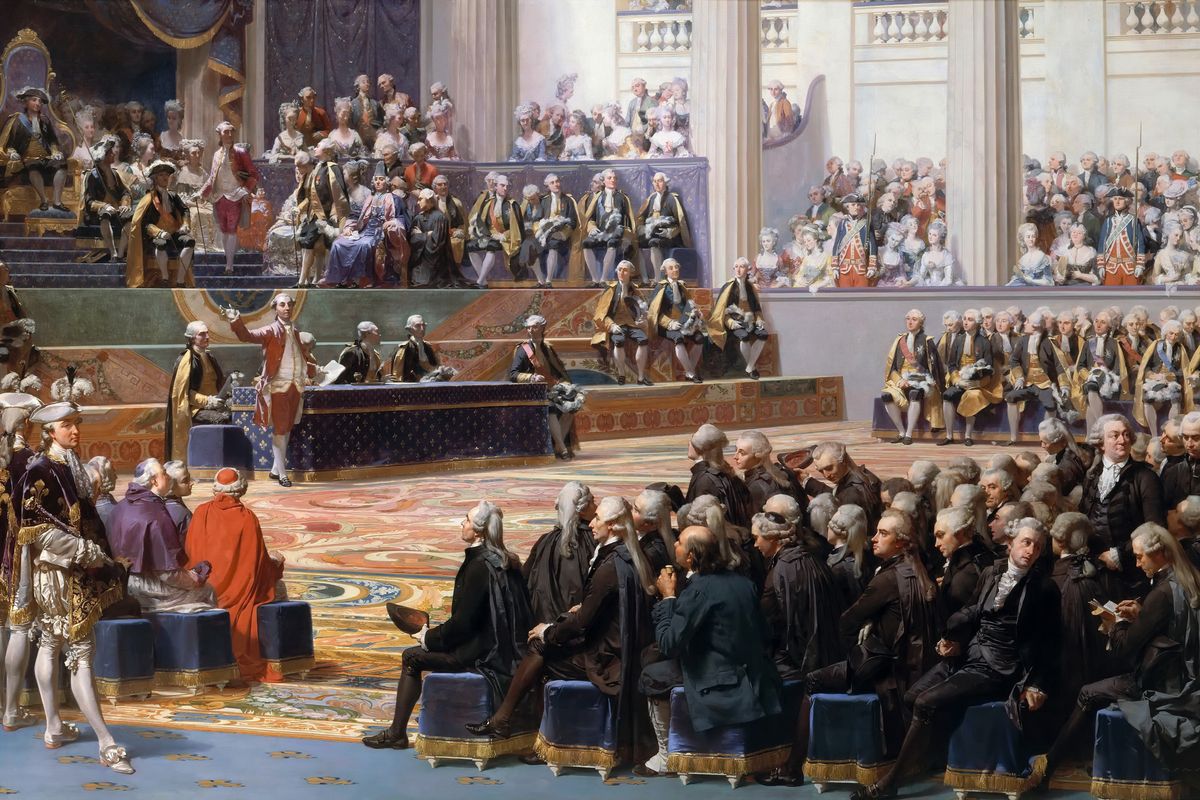

Ma cosa sono questi Stati generali, di cui tanto si sente parlare ora come allora? Un'assemblea di rappresentanti eletti in tutto il regno, di cui fanno parte il clero, i nobili e il Terzo stato (cioè la borghesia), convocata dal re per avere un parere su scelte politiche delicate - interne o estere - o il consenso a contribuzioni straordinarie. In certi casi, vengono riuniti quando c'è una minaccia incombente. La funzione degli Stati generali è soprattutto consultiva, perché essi sono chiamati a dare il loro parere «a nome della Nazione».

Il consiglio non è vincolante, per cui il monarca può seguirlo oppure no. Resta il fatto che si tratta di una rappresentanza autorevole, di origine feudale, che dopo il primo periodo si mostrerà decisa a porre un freno al potere reale. Forse per questo, dal 1615 al 1789 non verrà riunita.

Era stato Filippo IV il Bello a convocare gli Stati generali per la prima volta nel 1302, perché voleva il loro appoggio nella lotta contro Bonifacio VIII. Il monarca aveva chiesto loro se il Papa fosse legittimato a intromettersi nelle questioni nazionali, e aveva ottenuto la risposta che voleva, ovvero il diniego più assoluto a che la Santa Sede si immischiasse delle faccende francesi. Dopo la morte di Bonifacio e l'elezione di Clemente V iniziava quindi il periodo della «cattività avignonese». Fra le altre tristi pagine scritte da Filippo il Bello, ci fu la persecuzione dei Templari. Il sovrano era mosso da cupidi motivi di interesse: con i Templari era indebitato per somme cospicue, per cui pensò di eliminare l'ordine facendo arrestare con false accuse, torturare e condannare a morte i monaci cavalieri. Gli Stati generali del 1308 condannarono al rogo il Gran maestro dell'ordine, Jacques de Molay. Narra la leggenda che de Molay sul patibolo lanciò una tremenda maledizione contro il sovrano e contro papa Clemente V, suo complice, invitando entrambi a comparire di fronte al tribunale divino entro breve. I due sarebbero morti nell'anno. Pare, inoltre, che l'anatema fosse esteso alla casata di Francia «sino alla tredicesima generazione». Quello che ne farà le spese sarà il meno colpevole di tutti, Luigi XVI. Alcune cronache del tempo della Rivoluzione riportano che il suo carnefice avesse mormorato: «Sono un Templare e vengo a portare a termine la vendetta di Jacques de Molay». Uno sconosciuto avrebbe inoltre gridato: «Jacques de Molay, sei stato vendicato!». Leggende a parte, è abbastanza evidente che gli Stati generali, nella storia di Francia, non sono forieri di periodi sereni. Né di decisioni sempre ponderate.

Fra tanta irresolutezza, nei mesi che precedono l'incontro del maggio 1789, si preparano i «cahiers de doléances», documenti cartacei in cui vengono scritte perorazioni e lamentele che i francesi vogliono far conoscere al re. Nel mese di gennaio l'abate Emmanuel-Joseph Sieyés ha pubblicato un pamphlet dal titolo Qu'est-ce que Tiers état? «Che cos'è il Terzo Stato? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Di essere qualcosa». Il Terzo Stato diverrà più di «qualcosa» e una concomitanza di circostanze, irresolutezze, false promesse, aspettative deluse, tradimenti nascosti, ben organizzate sobillazioni condurrà al successivo, drammatico concatenarsi degli eventi.

Incipit tragoedia. Almeno per alcuni.