Nella notte fra il 16 e il 17 luglio 1789, Charles-Maurice de Talleyrand-Pèrigord - allora vescovo di Autun - corre dal conte d'Artois, e lo scongiura di convincere il fratello, Luigi XVI, a sciogliere gli Stati generali, ricorrendo alla forza delle armi. L'altro si precipita dal re ma questi rifiuta, dichiarando: «Preferisco cedere piuttosto che versare una sola goccia di sangue, resistendo al movimento popolare». A quel punto, il conte d'Artois pensa che sia meglio lasciare la Francia e avvisa Talleyrand. «Allora monsignore, non rimane più a ciascuno di noi che pensare ai nostri soli interessi, perché il re e i principi trascurano i loro e quelli della monarchia».

Già nei giorni che avevano preceduto la presa della Bastiglia, Talleyrand aveva chiesto al monarca di sciogliere l'Assemblea «per operare un forte ristabilimento dell'autorità reale». Non era stato ascoltato.

Mentre Luigi XVI si reca a Parigi, dove incontra le nuove autorità e accetta di mettere la coccarda tricolore, il «virus» della Bastiglia si diffonde in tutto il Paese. Con l'arrivo di agosto, la monarchia millenaria si avvia al crollo. Tutto, ricorda lo storico François Furet, è iniziato con la crisi finanziaria ed economica, cui si è aggiunta quella politica. Il «partito nazionalista», composto in gran parte dal Terzo stato, rappresenta l'opinione pubblica e vuole demolire la «società degli ordini feudali». Nella seduta del 4 agosto, l'Assemblea approva l'abolizione dei privilegi, dei particolarismi, delle differenze di ordine e corpo. L'Ancien Régime è finito. Il 26 agosto, l'Assemblea prepara la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Talleyrand suggerisce all'arcivescovo di Parigi di offrire allo Stato le decime ricevute dalla Chiesa; in seguito proporrà la nazionalizzazione dei beni del clero. Le sue proposte sono accettate.

Nell'autunno la Rivoluzione si fa sempre più violenta, con tutte le sue contraddizioni. Da una parte echeggiano i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, dall'altra si commettono gli atti più tremendi. Maria Antonietta e Luigi XVI sono costretti dalla populace a lasciare Versailles, per essere portati a Parigi. Il disperato tentativo di fuga che i sovrani faranno nella notte del 20 giugno 1791 e che verrà sventato a Varenne, sarà uno degli ultimissimi capitoli di una partita persa da tempo. Il 10 agosto 1792, il popolo assalirà prima l'Hotel de Ville, poi les Tuileries. La Rivoluzione ha vinto, il Terrore è alle porte. Ai reali toccherà la prigione del Tempio e il patibolo. Il 16 gennaio 1793 la Convenzione, che ha sostituito l'Assemblea legislativa figlia degli Stati generali del 5 maggio 1789, voterà la morte di Luigi Capeto.

Avrebbe potuto, quel re, invertire il corso delle cose, dominare gli eventi, magari sciogliendo all'inizio gli Stati generali? Sarebbe stato forse in grado di cavalcare gli accadimenti, ponendosi alla loro testa? Quasi certamente no. Luigi XVI, uomo buono e coscienzioso ma debole, non aveva la tempra per affrontare anni così tumultuosi. La sua incapacità di comprendere ciò che stava accadendo, la non volontà di assumersi responsabilità, l'inabilità a prendere decisioni difficili, ha giocato un ruolo rilevante. Lui, tuttavia, pagherà i suoi errori con la vita; altri, più furbi, subdoli e doppiogiochisti, - come i suoi fratelli - si salveranno.

Già negli anni precedenti alla riunione degli Stati generali, convocati per il 5 maggio 1789, si era vista la patologica incertezza del monarca. L'incremento del debito pubblico, la tassazione che incombeva soprattutto sul popolo e la borghesia, i privilegi inauditi di cui fruivano clero e nobiltà (la vera «casta» del tempo), la crisi finanziaria, l'ostruzionismo parlamentare di fronte a ogni tipo di riforma fiscale, la crisi agricola, la mancanza di uno sviluppo economico adeguato, le spese per mantenere la corte, gli errori di Maria Antonietta, l'incapacità di molti ministri… tutto congiurava a rendere la situazione esplosiva. Persino eventi positivi quali le idee diffuse dal secolo dei Lumi e i fermenti della Rivoluzione americana contribuivano a rendere indispensabile un cambio radicale di marcia.

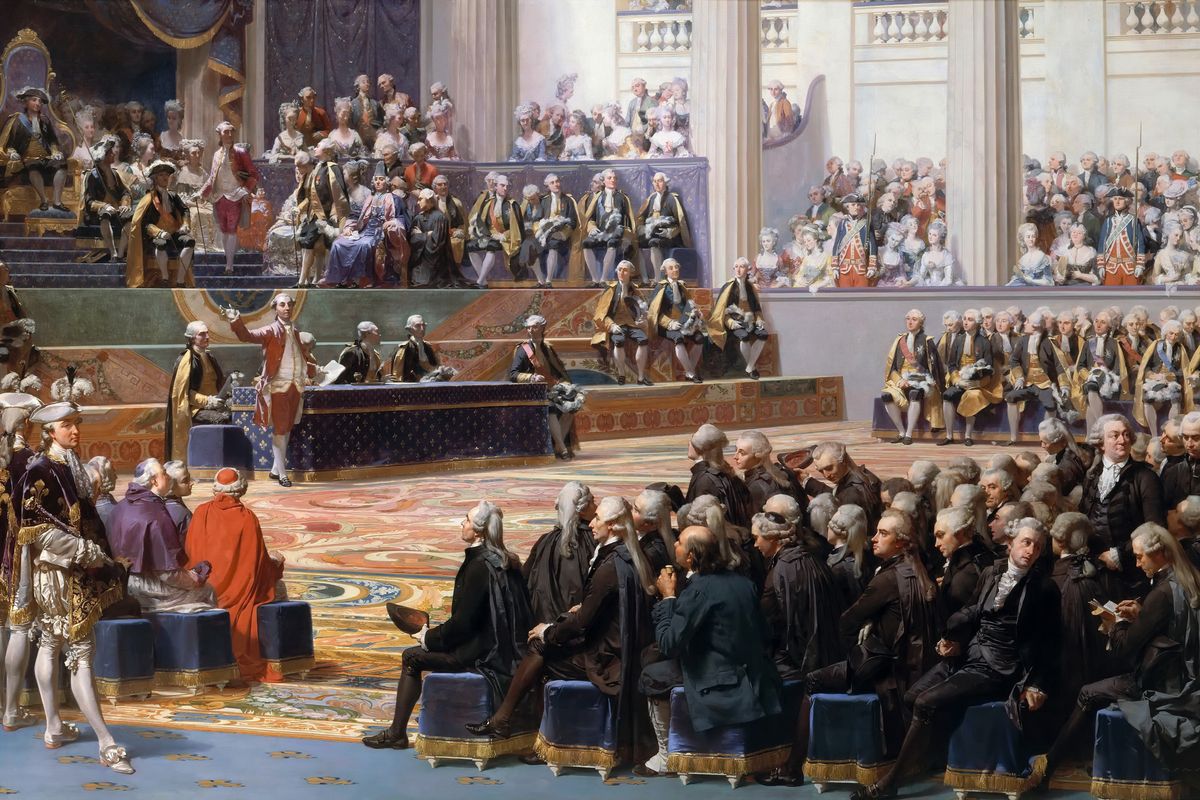

L'unica via d'uscita sembrava un accordo fra le classi sociali, sul cammino delle riforme. Certo, se il sovrano avesse imboccato prima la via del cambiamento, le cose sarebbero potute andare diversamente, ma nel tourbillon dei ministri delle Finanze non si era trovata una linea condivisa e rigorosa. In verità, il monarca era animato dalle migliori intenzioni, tanto che già nel 1786 aveva indetto una Assemblée des notables «per alleviare le sofferenze dei sudditi, fare ordine nelle finanze, abolire gli eccessi». Pur tuttavia, si era scontrato contro i «no» delle classi privilegiate, su cui non era stato capace di imporsi. Mentre le proteste in tutto il Paese si erano fatte sempre più sanguinose, i parlamentari avevano chiesto che si riunissero gli Stati generali e il re aveva dovuto acconsentire. Aveva però lasciato irrisolto un problema, e cioè la questione del voto e della rappresentanza numerica del Terzo stato. Fino all'ultima riunione del 1614, poiché gli Stati generali si compongono di tre diverse assemblee, il voto era «per ordine» e non «per testa», cioè non individuale. Questo avvantaggiava la nobiltà e il clero. La situazione era cambiata e il Terzo stato aveva preteso di aumentare i propri componenti. Voleva, inoltre, che si votasse «per testa». Il re aveva accettato di raddoppiare i componenti, senza pronunciarsi sul voto. Non aveva neppure seguito la campagna elettorale, cominciata nel gennaio 1789, né era intervenuto sulle modalità di scrutinio. Né aveva impartito direttive su un altro tema, se i tre ordini dovessero continuare a sedere e votare separatamente, o se si dovessero riunire in un'unica Assemblea. In sostanza, aveva posto le premesse dal caos successivo.

Ma cosa sono questi Stati generali, di cui tanto si sente parlare ora come allora? Un'assemblea di rappresentanti eletti in tutto il regno, di cui fanno parte il clero, i nobili e il Terzo stato (cioè la borghesia), convocata dal re per avere un parere su scelte politiche delicate - interne o estere - o il consenso a contribuzioni straordinarie. In certi casi, vengono riuniti quando c'è una minaccia incombente. La funzione degli Stati generali è soprattutto consultiva, perché essi sono chiamati a dare il loro parere «a nome della Nazione».

Il consiglio non è vincolante, per cui il monarca può seguirlo oppure no. Resta il fatto che si tratta di una rappresentanza autorevole, di origine feudale, che dopo il primo periodo si mostrerà decisa a porre un freno al potere reale. Forse per questo, dal 1615 al 1789 non verrà riunita.

Era stato Filippo IV il Bello a convocare gli Stati generali per la prima volta nel 1302, perché voleva il loro appoggio nella lotta contro Bonifacio VIII. Il monarca aveva chiesto loro se il Papa fosse legittimato a intromettersi nelle questioni nazionali, e aveva ottenuto la risposta che voleva, ovvero il diniego più assoluto a che la Santa Sede si immischiasse delle faccende francesi. Dopo la morte di Bonifacio e l'elezione di Clemente V iniziava quindi il periodo della «cattività avignonese». Fra le altre tristi pagine scritte da Filippo il Bello, ci fu la persecuzione dei Templari. Il sovrano era mosso da cupidi motivi di interesse: con i Templari era indebitato per somme cospicue, per cui pensò di eliminare l'ordine facendo arrestare con false accuse, torturare e condannare a morte i monaci cavalieri. Gli Stati generali del 1308 condannarono al rogo il Gran maestro dell'ordine, Jacques de Molay. Narra la leggenda che de Molay sul patibolo lanciò una tremenda maledizione contro il sovrano e contro papa Clemente V, suo complice, invitando entrambi a comparire di fronte al tribunale divino entro breve. I due sarebbero morti nell'anno. Pare, inoltre, che l'anatema fosse esteso alla casata di Francia «sino alla tredicesima generazione». Quello che ne farà le spese sarà il meno colpevole di tutti, Luigi XVI. Alcune cronache del tempo della Rivoluzione riportano che il suo carnefice avesse mormorato: «Sono un Templare e vengo a portare a termine la vendetta di Jacques de Molay». Uno sconosciuto avrebbe inoltre gridato: «Jacques de Molay, sei stato vendicato!». Leggende a parte, è abbastanza evidente che gli Stati generali, nella storia di Francia, non sono forieri di periodi sereni. Né di decisioni sempre ponderate.

Fra tanta irresolutezza, nei mesi che precedono l'incontro del maggio 1789, si preparano i «cahiers de doléances», documenti cartacei in cui vengono scritte perorazioni e lamentele che i francesi vogliono far conoscere al re. Nel mese di gennaio l'abate Emmanuel-Joseph Sieyés ha pubblicato un pamphlet dal titolo Qu'est-ce que Tiers état? «Che cos'è il Terzo Stato? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Di essere qualcosa». Il Terzo Stato diverrà più di «qualcosa» e una concomitanza di circostanze, irresolutezze, false promesse, aspettative deluse, tradimenti nascosti, ben organizzate sobillazioni condurrà al successivo, drammatico concatenarsi degli eventi.

Incipit tragoedia. Almeno per alcuni.

«Ah, il mio matrimonio! Un precipizio dagli angoli ricoperti di fiori!». Napoleone pronuncia questa battuta quando è già prigioniero sullo scoglio miserevole di Sant'Elena, abbandonato da molti di coloro che aveva beneficiato, ma soprattutto da gran parte delle persone a lui più vicine. In particolare dalla seconda moglie Maria Luisa, figlia dell'imperatore d'Austria. In un momento iniziale, tuttavia, Bonaparte aveva fortemente voluto le nozze, perché intendeva fondare una dinastia personale, stabile e legittima, e sapeva che la prima moglie Giuseppina non poteva dargli degli eredi. Uno dei più gravi errori dell'imperatore, il quale non si accontenta più di essere «l'unico», «l'outsider», bensì anela a una legittimazione formale che lo consolidi di fronte alle case regnanti d'Europa. Uno gesto da parvenu perché egli, in fondo, si sente in difficoltà di fronte alle ombre del passato. «Mi do degli antenati!» proclamerà il giorno delle nozze con Maria Luisa. In seguito, definirà «il mio povero zio» il ghigliottinato Luigi Capeto. Il suo dialogo con la storia, con la posterità, con la leggenda si è fatto sempre più serrato, ma gli ha fatto perdere il senso del reale e del possibile.

Gli attentati di cui è stato vittima o che lo hanno preso come punto di mira, i rischi delle continue battaglie, la consapevolezza che tutto quello che ha edificato si scioglierebbe come neve al sole, se lui morisse, l'impossibilità di designare un successore che non sia davvero suo figlio… molte cose, negli anni, hanno spinto Napoleone verso quella scelta. Senza dimenticare i suoi due cattivi geni, ovvero Charles-Maurice de Talleyrand - Périgord, ministro degli Esteri e - in minor misura - Joseph Fouché, ministro della Polizia.

Fu soprattutto Talleyrand a sobillare Napoleone, facendogli prima intravedere la metaforica corona d'alloro sopra la testa, poi la necessità del divorzio da Giuseppina e infine il prestigio del matrimonio con la figlia degli Asburgo. In realtà, Talleyrand si è inteso con Metternich, perché entrambi vogliono legare le mani a Napoleone, costringerlo a un'alleanza con l'Austria che dia a quest'ultima il tempo di preparare la rivincita. E l'imperatore, pur «maestro di cinismo», non ha capito la trappola ed è caduto vittima di quello che un libro chiama «l'inganno dinastico». Non ha pensato alle molte figlie che gli Asburgo avevano sacrificato, prima fra tutte Maria Antonietta. Invece Fouché sulle prime lo ha invitato alla prudenza perché, in qualità di antico regicida, non è troppo desideroso di vedere un Asburgo in Francia.

Poi, dimostrandosi come sempre «l'uomo delle circostanze», è diventato un fan dell'imeneo. Tanto che l'imperatore Francesco lo indicherà alla figlia come un interlocutore importante.

Napoleone ha divorziato da Giuseppina nel dicembre 1809. Quindi ha riunito il suo Consiglio nel gennaio 1810 e si è fatto preparare una short-list di candidate prestigiose. Ha vinto Maria Luisa: Talleyrand, oliato dal denaro austriaco, se ne è fatto promotore, dichiarando che occorre operare una «riconciliazione europea». Il maresciallo Louis-Alexandre Berthier - che in quell'occasione viene soprannominato «la moglie di Napoleone» - è stato spedito a Vienna a fare la domanda di matrimonio. L'interessata è stata avvisata all'ultimo da Klemens von Metternich.

E così, il 13 marzo 1810, il corteo della giovane arciduchessa sfila per le vie di Vienna e poi si muove alla volta della Francia. Luisl - come la chiamano in casa - piange, perché dalla più tenera infanzia le hanno insegnato a detestare Bonaparte, «l'usurpatore», che in Austria è detto «Krampus», il diavolo delle fiabe dei bambini, o «l'Orco». In giro si commenta: «Vienna ha sacrificato al Minotauro una bella giovenca!». Opportunista come sempre, Francesco II ha raccomandato alla figlia, prima di accomiatarsi: «Siate una buona sposa, una buona madre e cercate di rendervi gradita a vostro marito, finché egli sarà potente, fortunato e utile alla nostra casata». Una dichiarazione di intenti.

Le accoglienze che attendono Luisl nel suo viaggio sono comunque trionfali, riecheggiano quelle per Maria Antonietta, anzi ricopiano completamente il protocollo di quello sposalizio. Il che non è proprio di buon augurio. L'intrigante Carolina Bonaparte, regina di Napoli, è incaricata di accogliere la giovane cognata e presentarla alla corte. Si è anche occupata di tutto il corredo, i regali di nozze che Napoleone ha destinato alla sposa, che sono di un lusso e di un costo eccezionale. L'imperatore vuole far colpo sulla giovane moglie, piacerle, riuscirle simpatico e forse essere amato. Le nozze vengono consumate a Compiègne, prima del matrimonio vero e proprio, che del resto è stato celebrato per procura a Vienna. «Questa notte voglio dormire con voi» dichiara Napoleone. «Molto bene», è la risposta compiacente.

Contro ogni aspettativa, il ménage è per Maria Luisa una piacevole sorpresa, l'imperatore si mostra molto affettuoso, addirittura tenero, la colma di regali, la accontenta in tutto. Il 20 marzo 1811 nasce il sospirato erede, Napoleone Francesco Carlo Giuseppe re di Roma. Bonaparte è al settimo cielo: «Lo invidio, la gloria lo attende, mentre io ho dovuto correrle dietro! Io sono stato Filippo, lui sarà Alessandro. Per afferrare il mondo, non dovrà che tendere le braccia».

Le cose, si sa, non andranno così e l'Aiglon, a cui tanto era stato promesso all'inizio della vita, si ritroverà a soli tre anni senza niente o quasi. Chiuso nella dorata prigionia viennese, morirà a 21 anni di tisi, abbandonato da quasi tutti.

Sono, per l'imperatore, gli ultimi anni di apogeo. Già prima del matrimonio aveva cominciato a commettere errori, in particolare la campagna di Spagna e il blocco commerciale ai danni dell'Inghilterra. Il vero disastro, però, è la campagna di Russia, a proposito di cui Talleyrand commenta: «È l'inizio? La fine? Io credo che sia l'inizio della fine». Quando incontra nuovamente Metternich per arrivare a un armistizio con l'Austria, Bonaparte trova l'atteggiamento molto cambiato e gli chiede: «Ditemi, sono stato uno sciocco a sposare una principessa austriaca?» «Io credo - è la risposta - che Napoleone, il grande conquistatore, ha commesso uno sbaglio… Siete perduto, sire. Lo presumevo arrivando, ma ora ne sono certo».

Dopo Lipsia e la battaglia delle Nazioni, Bonaparte deve tornare a combattere per difendere la Francia, ma gli alleati riusciranno a entrare nel Paese, nonché arrivare a Parigi.

Nel frattempo Maria Luisa sarà già fuggita con il bambino. Rientrata a Vienna, sotto l'equivoca protezione del padre, assisterà al Congresso del 1814/ 1815 e allaccerà un intrigo sentimentale con il barone Adam von Neipperg, intrigo probabilmente ideato da Metternich, che vuole impedirle a ogni costo di ricongiungersi al marito e riportare il bambino in Francia. A nulla serve che, dopo i Cento giorni, Napoleone abdichi in favore di Napoleone II. Condotto nel definitivo esilio di Sant'Elena, non riceverà mai più notizie della moglie e soprattutto del figlio, se non in modo indiretto. Molte volte contemplerà la miniatura del bambino sospirando: «Mio povero diavoletto», e morirà ricordandolo.

Quanto a Maria Luisa, con gli accordi del Congresso di Vienna viene nominata duchessa di Parma e Piacenza, dove si reca all'inizio del 1816 con Neipperg, da cui avrà due figli e che poi sposerà. Quella che ormai è chiamata Maria Luigia lascerà un buon ricordo di sé come amministratrice, anche se il merito è probabilmente di Neipperg. Nel frattempo, l'Aiglon è rimasto a Vienna, la madre lo rivedrà sporadicamente e distrattamente. Colui a cui avevano impedito di parlare francese e ricordare suo padre, deve accontentarsi del titolo fittizio di duca di Reichstadt e vivere una triste prigionia. In una lettera del 1814, Napoleone aveva scritto alla moglie: «Preferirei che mio figlio fosse sgozzato, piuttosto che vederlo allevato a Vienna e prigioniero dei nemici della Francia». Non è stato esaudito.

Pur sapendo che il figlio è malato, Maria Luisa comparirà solo all'ultimo per dire addio nel luglio 1832. L'avventura imperiale, per lei, è dimenticata e con essa i protagonisti del dramma. Dopo la morte di Neipperg l'ex imperatrice, incapace di stare senza un uomo al fianco, sposerà il conte Charles-René de Bombelles. Si spegnerà, ultima fra gli attori di quell'epopea, nel dicembre 1847. Una volta, l'Aiglon aveva detto: «Mio padre sarebbe dovuto rimanere sposato con Giuseppina». Forse aveva ragione.

Molte delle nostre parole derivano dal greco. «Epidemia», per esempio, viene da «epì», che significa «sopra», «su», e «demos» che vuol dire «popolo». Sta dunque a indicare la diffusione di una malattia che colpisce un intero popolo. Quanto alla pandemia, quel «pan» significa «tutto», e ha finito per designare, oggi «tutta la popolazione mondiale».

Di «epidemia» - o pestilenza, o altro - troviamo traccia prima di tutto in Omero. Il proemio dell'Iliade è notissimo: «Cantami, o Diva, del Pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco generose travolse alme d'eroi, e di cani e d'augelli orrido pasto lor salme abbandonò - così di

l'alto consiglio s'adempìa -, da quando primamente disgiunse aspra contesa il re de' prodi Atride e il divo Achille. E qual de' numi inimicolli? Il figlio di Latona e Giove. Irato al Sire destò quel dio nel campo un feral morbo, e la gente perìa: colpa dell'Atride che fece a Crise sacerdote oltraggio…».

Nell'Iliade, Agamennone - re di Micene - rapisce Criseide, figlia del sacerdote di Apollo, Crise. Questi chiede al re di restituirgli la figlia, ma Agamennone rifiuta. Il sacerdote si rivolge allora ad Apollo che, furioso, punisce gli Achei con una spaventosa epidemia - il «feral morbo» - che innesca una serie di vicende tragiche, sino ad arrivare alla morte del prode guerriero troiano Ettore per mano di Achille. La pestilenza, dunque, è vista come una punizione, un castigo per le colpe degli uomini.

Anche l'Edipo re di Sofocle - andato in scena nel 413 a.C., o forse nel 425 a.C. - si apre con un'epidemia che imperversa su Tebe. I cittadini chiedono aiuto a Edipo per fermarla, scatenando conseguenze di vario genere. Ancora una volta il morbo è la conseguenza, la punizione divina di un gesto rimasto impunito, l'assassinio di re Laio. In Storia del Peloponneso, Tucidide dedica molte parti all'epidemia che colpisce Atene nel 430 a.C. e uccide il grande politico Pericle. Scoppia durante la guerra del Peloponneso, e dunque in condizioni particolari, dato che tutta la popolazione è momentaneamente chiusa in città.

Nessuno sembra capace di trovare un rimedio o porre un argine. «In nessun luogo si aveva memoria di una pestilenza così grave e di una tale moria di persone. Infatti non erano in grado di fronteggiarla né i medici, che all'inizio prestavano le cure senza conoscerne la natura, e anzi erano i primi a morire poiché più degli altri si avvicinavano agli infermi, né altra arte di origine umana; ugualmente le suppliche nei santuari, il ricorso a oracoli e cose del genere, tutto si rivelò inutile; e alla fine, sopraffatti dalla sventura, rinunciarono a qualsiasi tentativo».

Il mondo antico è travagliato da epidemie e Roma non fa eccezione, per cui diversi autori latini si soffermano sul tema. Nel De rerum natura di Lucrezio, nel I secolo a.C., si torna alla peste di Tucidide, ma stavolta la descrizione del male sembra suggerire ai lettori che si tratti di una malattia, più che un castigo divino. Virgilio racconta nelle Georgiche della peste del Norico e delle sue conseguenze, che colpiscono innanzitutto gli animali.

Tutte le epidemie dell'antichità, nonché dei secoli successivi, hanno un ovvio punto in comune, e cioè la totale ignoranza delle cause e l'impossibilità di comprendere cosa fare. Si cercano e si cercheranno capri espiatori, facili responsabili su cui scaricare paure, ignoranza, crudeltà e interessi di parte; le «cacce alle streghe» e agli untori non sono lontane. Sono a volte gli ebrei a essere presi di mira oppure, dopo l'avvento del Cristianesimo, i cristiani. Nel 476 d. C. l'Impero romano d'Occidente collassa, come si sa, e si apre così ufficialmente il Medioevo che viene tradizionalmente diviso in «Alto Medioevo» e «Basso Medioevo». Le invasioni barbariche, l'impoverimento socio-economico, la crisi della politica e delle città, il disgregamento del tessuto connettivo, la mancanza di punti di riferimento (resta solo la Chiesa cattolica), l'avvento del feudalesimo, la diminuzione di traffici, le pessime condizioni sanitarie, tutto contribuisce a rendere malsicura, difficile e breve l'esistenza.

Molte sono le carestie e le pestilenze che hanno travagliato il Medioevo - epoca comunque meno oscura, soprattutto nella seconda parte, di quello che si dica, anzi foriera della successiva rinascita. La «peste di Giustiniano», per esempio, si diffonde fra il 541 e il 542 a Costantinopoli e poi in tutto l'Impero, non risparmiando Giustiniano stesso (che alla fine guarirà). I morti saranno milioni e le conseguenze politiche, militari, sociali, demografiche, economiche e commerciali terribili. Fra le sue non secondarie ripercussioni, il rafforzamento degli Ostrogoti in Italia, il crollo della civiltà urbana, lo spopolamento di Roma, la crisi della penisola. La pestilenza ricomparirà più volte, sino al 750.

Nella memoria collettiva, la più celebre rimane comunque la «peste nera» o «morte nera» del XIV secolo, che si diffonde dal 1346 al 1353 e poi torna a ondate successive. Chiamata anche «peste bubbonica», è provocata dal batterio Yersinia pestis e si trasmette agli esseri umani attraverso le pulci dei topi. Iniziata in Mongolia, propagatasi forse tramite le guerre fra mongoli e cinesi, raggiunge subito la Cina e i paesi limitrofi, quindi tutto il bacino mediterraneo, i Paesi balcanici, l'Italia, arrivando a flagellare quasi tutta l'Europa. Alcune regioni saranno però risparmiate, grazie alle misure drastiche di sovrani e governanti, che bloccheranno i confini. Secondo le cronache sembrerebbe che, in una fase iniziale, l'esercito mongolo avesse assalito Caffa, un avamposto genovese in Crimea, passaggio obbligato per la «Via dell'Oriente». L'esercito mongolo portava con sé le tristi stimmate della peste e, pur di vincere, non esitava a gettare i corpi delle vittime nella fortezza assediata. Allontanatisi per paura del contagio, molti degli assediati «esportavano» però la pandemia altrove. Si calcola che almeno un terzo della popolazione europea morirà e le conseguenze globali saranno devastanti. La descrizione forse più nota è quella che ne fa Giovanni Boccaccio nel Decameron, letteralmente «dieci giorni». Quelli che un gruppo di giovani (uomini e donne) passa in una villa fuori Firenze, raccontandosi storie e novelle, mentre altrove imperversa la peste. La parola viene dal latino pestis, cioè «rovina, epidemia», ma all'epoca è un'etichetta abbastanza imprecisa, comprendente diversi tipi di epidemie mortali. Viene detta «nera» perché nei malati si presentano macchie scure.

Moltissime sono le descrizioni fatte in opere artistiche, siano libri o quadri (fra cui Il Trionfo della morte di Pieter Bruegel il Vecchio), e a essa si ispira La Danza macabra. Nella storia dell'umanità, del resto, moltissime sono state le epidemie, che a volte sono diventate pandemie, quasi sempre provocate da zoonosi, cioè da «un salto di specie» fra animali e esseri umani. Le conseguenze, il sovvertimento che hanno provocato sono enormi.

Purtroppo, spesso si è cercato un capro espiatorio, qualcuno da considerare «responsabile». Nei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni racconta la peste di Milano, causata dai lanzichenecchi e scatenatasi fra il 1629 e il 1630. Lo scrittore si sofferma sul tema dell'untore e sulla famosa frase «Dagli all'untore!». Un argomento che riprende in Storia della Colonna Infame, dove vengono raccontate le vicissitudini di due poveri innocenti - Giangiacomo Mora, barbiere, e Guglielmo Piazza, commissario di sanità - protagonisti di una vicenda effettivamente accaduta nel 1630. Mora e Piazza sono accusati «da una donnicciola del popolo» di essere responsabili del contagio del morbo per mezzo di sostanze misteriose, quindi suppliziati per estorcere loro la confessione e poi condannati a morte.

È sempre Manzoni a scrivere, nei Promessi Sposi, la famosa chiosa: «Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto per paura del senso comune». Ed è al buon senso - nonché al rispetto per la natura e i propri simili - che occorre far ricorso nei frangenti più drammatici, per superarli e iniziare una nuova fase. Altrimenti vorrebbe dire che la Storia non insegna, o meglio, che da essa non si impara.