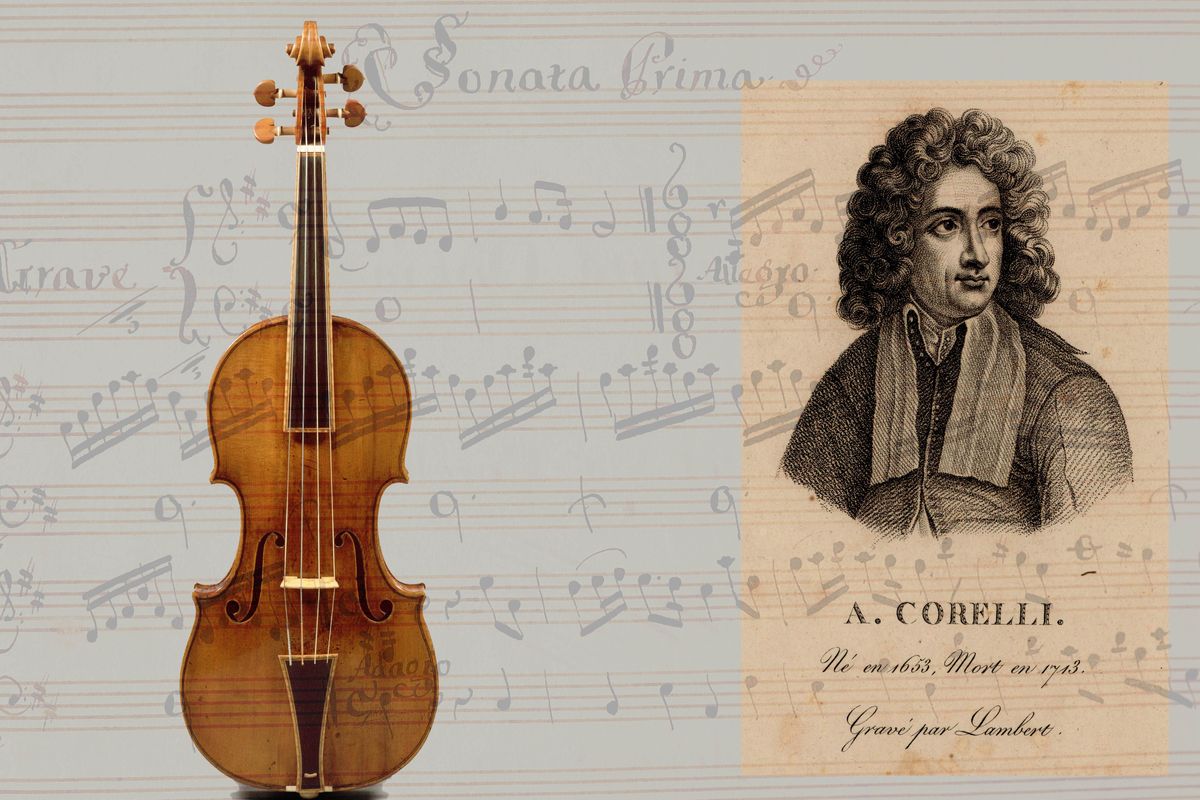

I miei strumenti sono il prodotto della vena creativa italiana che si sviluppò nel Seicento e nel Settecento grazie alla strettissima collaborazione tra liutai geniali e compositori straordinari, al tempo stesso strumentisti virtuosi. I nuovi strumenti ad arco, fabbricati nelle botteghe liutaie di Cremona, venivano ≪collaudati≫ da violinisti che rispondevano ai nomi di Arcangelo Corelli, Gaetano Pugnani, Francesco Maria Veracini, Giovanni Battista Viotti e Giuseppe Tartini, i quali suggerivano modifiche funzionali in materia di legni, dimensioni, suoni. Questo continuo scambio di informazioni, un miracolo di sinergie, migliorava la produzione. Gli strumenti venivano perfezionati, le vernici impreziosite, e la città di Cremona divenne in breve tempo famosa nel mondo. I liutai si tramandavano, di padri in figli e di figli in nipoti, i segreti della loro arte. Il violino può essere considerato, per foggia e costruzione, un manufatto dell’architettura barocca. Il discorso è diverso per il pianoforte, la cui gestazione sperimentale rimanda alla meccanica classica di Newton e al razionalismo illuministico.

Tra le famiglie di liutai più celebrate ricordiamo gli Amati, dalla meta del Cinquecento, i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri e gli Stradivari. Oggi i loro violini, violoncelli, viole e contrabbassi hanno un valore commerciale inestimabile. Spesso rifletto su questa realtà tutta italiana, partita da un tempo lontano: una tradizione che diede vita a un artigianato d’arte senza uguali, e che venne a coincidere con il fiorire della prima grande letteratura strumentale e con il formarsi delle grandi scuole violinistiche italiane.

i meriti di viotti

Molti meriti li ebbe Viotti, allievo di Pugnani. Entrambi erano piemontesi; ed entrambi sono stati eccellenti virtuosi, compositori e apprezzati docenti. I loro allievi hanno poi tramandato la scuola italiana in tutta Europa. Viotti, nato a Fontanetto Po (in terra vercellese) nel 1755, fu un personaggio emblematico. Nel 1780 intraprese una tournée europea con Pugnani. Si impose al pubblico a tal punto che si separò dal maestro per rimanere stabilmente a Parigi. Mentre la sua notorietà cresceva - si esibì ventisette volte al Concert Spirituel nel corso di due stagioni, e conobbe personalmente Federico il Grande e Caterina di Russia -, iniziò un’intensa attività di impresario teatrale e di organizzatore musicale, per la verità non sempre accompagnata dalla buona sorte. Si trovò a vivere in piena Rivoluzione francese, subendone le turbolenze politiche: divenuto sospetto ai rivoluzionari per le sue frequentazioni con la famiglia reale e la grande aristocrazia, fuggì a Londra dove fondò con Muzio Clementi la London philharmonic society. Nel 1818, in piena Restaurazione, venne nominato da Luigi XVIII direttore dell’Opera. Alterne fortune gli fecero riprendere la strada per Londra, dove morì nel 1824.

La sua produzione - in particolare, i meravigliosi ventinove Concerti per violino e orchestra - ispirata al Bel Canto trasportato al violino, ha una particolare intensità espressiva, soprattutto negli adagi, ispiratissimi, vicini alla cantabilità belliniana. Il suo apporto e stato decisivo anche sul piano tecnico, soprattutto con la progettazione dell’archetto moderno, realizzato da François Xavier Tourte.

il suono più dolce

A completare l’immagine del personaggio, ci sono i nomi di alcuni suoi allievi: Rodolphe Kreutzer, Pierre Rode e Pierre Baillot, fondatori, a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, della nuova scuola violinistica francese, in cui affonda le radici l’albero genealogico delle scuole europee di violino. Baillot, infatti, fu il maestro di Charles de Beriot, iniziatore della scuola franco-belga, che annovera, tra i discepoli, Henri Vieuxtemps, da cui Eugène Ysaÿe. Rode, dal canto suo, ebbe tra i suoi allievi Joseph Böhm, all’origine della scuola ungherese, che tenne a sua volta a battesimo Joseph Joachim e Leopold von Auer (quest’ultimo iniziatore della scuola russa).

I violini Stradivari e Guarneri, con le corde di budello, avevano un suono dolcissimo, simile alla voce umana, con una gamma di colori e sfumature che ispirava i compositori e gli esecutori, spingendoli alla ricerca continua dell’espressività e del bel suono. Nello stesso periodo i numerosi teatri italiani, diffusi sull’intero territorio, erano progettati con la massima attenzione alle leggi dell’acustica e all’uso dei materiali più idonei: il pubblico doveva avvertire e apprezzare, all’interno della sala, i suoni degli strumenti in tutta la loro gamma espressiva, anche da posizioni distanti dal palcoscenico. Purtroppo esistono pochi teatri ottocenteschi oggi funzionanti, che hanno conservato l’acustica originaria, causa restauri sbagliati con materiali non adeguati alle esigenze dell’acustica. Questi lavori sono stati condotti con colpevole disinvoltura e hanno causato danni irreparabili alle acustiche originali.

l’acustica tradita

A tal proposito, vorrei citare un caso eclatante all’acustica del Conservatorio di Milano, ambiente celebrato per la perfezione acustica. In occasione di un restauro condotto con criteri irrazionali, il parquet e le poltrone della sala sono stati coperti da moquettes che assorbono il suono, lo rendono piatto e uniforme perché gli armonici sono stati alterati. Un vero e proprio delitto.

Purtroppo soprattutto in Italia non si comprende che il bel suono è la condizione primaria per fare musica. Le orchestre di livello internazionale, Berlino, Vienna, Amsterdam, hanno un suono indimenticabile, personalissimo, anche perché operano negli ambienti adatti. Infatti suonano nelle migliori condizioni acustiche possibili. L’esecutore è stimolato a ricercare il suono ideale come sorgente di ispirazione, mentre un’acustica mediocre appiattisce l’esecuzione.

In un tempo in cui la tecnologia prevale su tutto, non si riesce più a creare la magia acustica delle sale di un tempo. Si direbbe che l’orecchio umano abbia perduto la sensibilità che aveva nei secoli passati quando la tecnologia non aveva ancora la prevalenza. In Giappone esistono acustiche perfette e ciò è possibile grazie alle ricerche condotte dai tecnici, dagli ingegneri, sui segreti della perfezione acustica delle sale storiche. Ricordo di aver sollecitato personalmente Giuliano Urbani, l’allora ministro dei Beni e delle attività culturali, affinché emanasse una normativa di legge che vietasse di alterare o danneggiare le strutture originali delle sale storiche originali. Non ottenni nulla. Un teatro mal restaurato è un teatro rovinato per sempre e di conseguenza ne soffre la città a cui appartiene questo teatro.