I nuovi studi di etologia hanno sfatato la credenza che vivano in una dimensione senza passato e futuro. In realtà le loro ore vengono scandite dalla luce, dalla fame e dall'esigenza di fare i bisogni. E le bestie domestiche si adattano ai ritmi del padrone.Gli animali percepiscono lo scorrere del tempo? Fino a qualche anno fa molti esperti avrebbero risposto di no: «Gli animali sono bloccati nel tempo, senza alcuna percezione del passato e del futuro», diceva la teoria più accreditata. I padroni di cani, gatti & co. hanno sempre pensato il contrario: le bestiole di casa hanno l'orologio in testa. Le evidenze a prova di questa convinzione sono tante: ad esempio vanno a chiedere la pappa sempre alla stessa ora, né un minuto prima, né un minuto dopo. Eppure gli animali, l'orologio, non ce hanno. Allora come fanno? Secondo i nuovi studi di etologia, abitudini, ritmi circadiani e un grande senso dell'osservazione permettono loro di orientarsi nelle giornate.«La concezione temporale per gli animali è tuttora un mistero per molti versi», spiega Emanuela Diana, etologa e zooantropologa. «Certamente i nostri amici a quattro zampe vengono influenzati dalle abitudini dell'uomo, ma non hanno la nostra stessa idea di orario. La maggior parte degli animali, infatti, segue per primo il bioritmo intrinseco alla sua genetica, per cui le ore vengono scandite basandosi sul variare dei fenomeni esterni, come la luce, o dei fenomeni interni come il senso di fame e l'esigenza di uscire a fare i bisogni. Inoltre per cani, gatti e conigli facilmente addomesticabili la percezione del lasso temporale è strettamente correlata all'osservazione del padrone». Proprio grazie all'associazione di fattori come situazioni, gesti o comportamenti degli umani che li circondano cani e gatti «riconoscono l'accadimento di quella determinata cosa. Soprattutto se la vita del proprietario è abitudinaria e ha una routine abbastanza regolare, per gli animali di casa è più facile sapere cosa sta per succedere e arrivare quasi ad anticipare le azioni del proprietario stesso».I cani inoltre, secondo la teoria dell'esperta cinofila americana Alexandra Horowitz, «odorano il tempo». Cioè sanno che un odore forte vuol dire nuovo (che equivale a meno tempo) mentre un odore debole vuol dire vecchio (più tempo). Ad esempio: se l'odore dell'umano è diventato molto debole, allora vuol dire che l'umano è andato via da molto. E dopo un paio d'ore di assenza del capobranco (noi), come hanno dimostrato vari studi, i cani iniziano a soffrire. Una volta superate le quattro ore tendono invece ad abituarsi alla solitudine, una condizione che comunque, essendo abituati a vivere in branco, mal sopportano. Che gli animali abbiano il senso del tempo lo dimostra anche il fatto che si annoiano, come risulta da una ricerca di Charlotte Burn, docente al Royal Veterinary College di Londra, pubblicata sulla rivista Animal Behaviour: «Se confinati in ambienti privi di stimoli o costretti a compiere attività ripetitive che non gradiscono, provano sensazioni simili alla nostra noia, il che provoca l'insorgenza di comportamenti anomali, tra cui iperattività o maggiore sensibilità a stimoli esterni», spiega la ricercatrice. Le evidenze aneddotiche non mancano: topi di laboratorio non impegnati in alcuna attività, per esempio, sono stati osservati mangiare cibo che sapevano essere tossico, o manovrare senza alcun motivo interruttori che accendono lampadine. C'è poi il caso di Alex, un pappagallo grigio africano che, se costretto a ripetere per troppo tempo lo stesso compito di apprendimento linguistico, inizia a dare risposte prive di senso o a fissare il soffitto: «I nostri test, condotti su topi da laboratorio, ratti, cani da compagnia, cavalli e muli da soma e altri animali in cattività, hanno mostrato che effettivamente percepiscono soggettivamente lo scorrere del tempo, e che maggiore è la monotonia ambientale, più il tempo sembra passare lentamente», spiega Burn.Di recente anche i ricercatori della Northwestern University, in Illinois, in uno studio pubblicato su Nature Neuroscienze hanno messo gli animali «alla prova del tempo»: in una prima fase dell'esperimento alcuni topi, immersi in un ambiente virtuale grazie a uno schermo e a un tapis roulant, per ricevere una ricompensa dovevano correre lungo un corridoio e attraversare una porta che si apriva solo dopo sei secondi di attesa. Dopo alcune corse di «riscaldamento», lo scenario si è fatto più complesso: la porta è diventata invisibile, ma sono state mantenute le trame del pavimento virtuale, in modo che gli animali potessero orientarsi. Risultato: i topi hanno comunque centrato l'obiettivo, attendendo il tempo necessario anche senza avere la porta davanti agli occhi. «Il punto chiave è che il topo non sapeva quando la porta fosse aperta o chiusa perché era invisibile», ha spiegato James Heys, uno degli autori dello studio. «L'unico modo per risolvere il compito in modo efficiente era usare il senso del tempo interno al suo cervello». Non solo: nel corso dell'esperimento si è visto che i neuroni più attivi, quando il roditore era davanti alla porta invisibile, erano quelli della corteccia entorinale, una porzione del cervello associata alla memoria e all'orientamento.Un altro studio del Rudolf Virchow Center dell'università di Würzburg, in Germania, pubblicato su Current Biology, ha dimostrato che persino il moscerino della frutta, per quanto piccolo sia il suo cervello, è in grado di imparare comportamenti che richiedono reazioni differenti a seconda del momento della giornata, rivelando di avere un buon senso del tempo e di saper sfruttare al meglio la memoria. I ricercatori guidati da Martin Heisenberg hanno abituato alcuni moscerini ad associare due distinti odori a una ricompensa, costituita da alcune gocce di glucosio. Al mattino la presenza della ricompensa era segnalata dall'odore di mentolo, al pomeriggio dall'odore di fungo. Successivamente, gli studiosi hanno esposto i moscerini ai due odori in modo alternato in vari momenti della giornata. E hanno constatato che gli insetti volavano sistematicamente verso una sola delle fonti di odore, quella corrispondente all'ora del giorno in cui avveniva il test, ossia verso il mentolo se era mattina, e verso l'odore di fungo il pomeriggio. Heisenberg e colleghi hanno anche scoperto che questa capacità si manifestava sia quando i moscerini erano esposti a una normale alternanza di luce-buio sia quando erano tenuti in una condizione di buio costante: dunque il loro senso del tempo non si basa su indizi ambientali (come intensità e orientazione della luce), quanto su un orologio circadiano interno: «Se anche il moscerino, con il suo cervello in miniatura, ha il senso del tempo», ha osservato Martin Heisenberg, «deve averlo la maggior parte degli animali».

Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)

La capitale in versione insolita: in giro dal ghetto ebraico a Villa Borghese, tra tramonti, osterie e nuovi indirizzi.

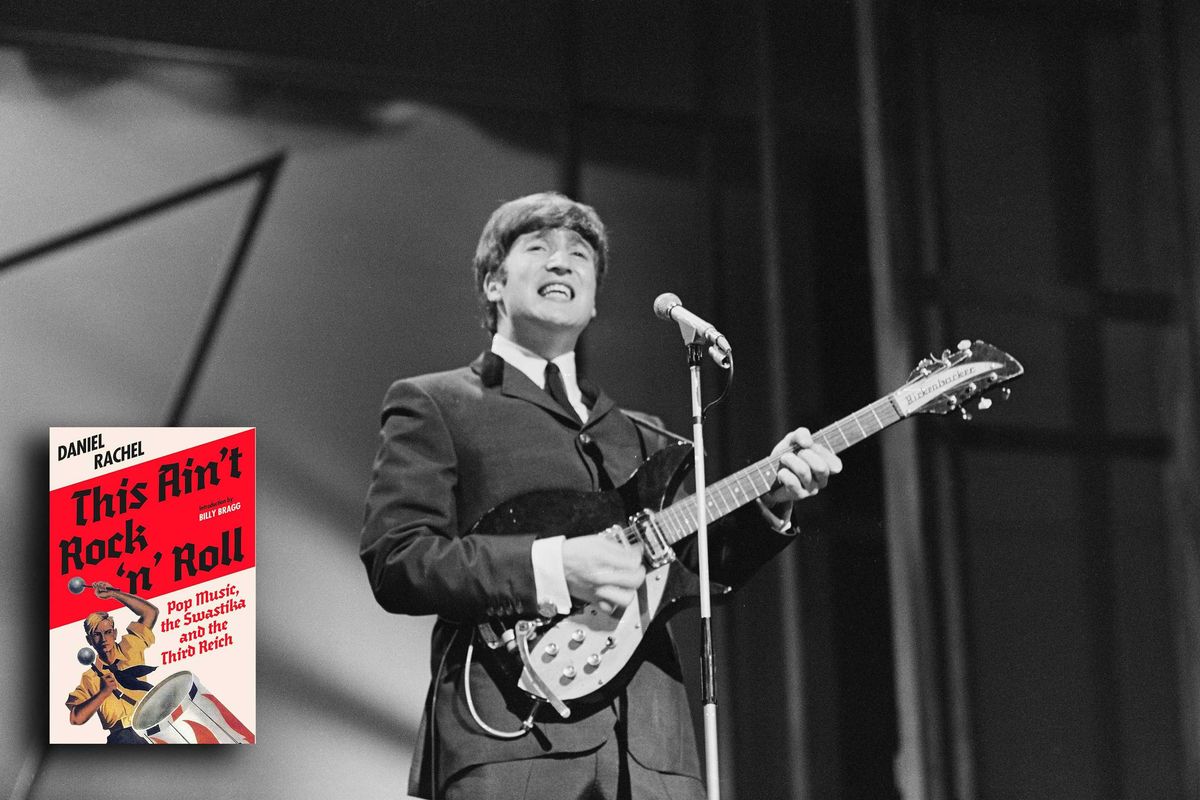

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Un saggio riscrive la storia della musica: Lennon si ritraeva come il Führer e Clapton amava il superconservatore Powell.

L’ultimo è stato Fedez: dichiarando di preferire Mario Adinolfi ad Alessandro Zan e scaricando il mondo progressista che ne aveva fatto un opinion leader laburista, il rapper milanese ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia avventata la fiducia politica riposta in un artista. Una considerazione che vale anche retrospettivamente. Certo, la narrazione sul rock come palestra delle lotte per i diritti è consolidata. Non di meno, nasconde zone d’ombra interessanti.

Gianrico Carofiglio (Ansa)

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.

(IStock)

Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti.

Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro.