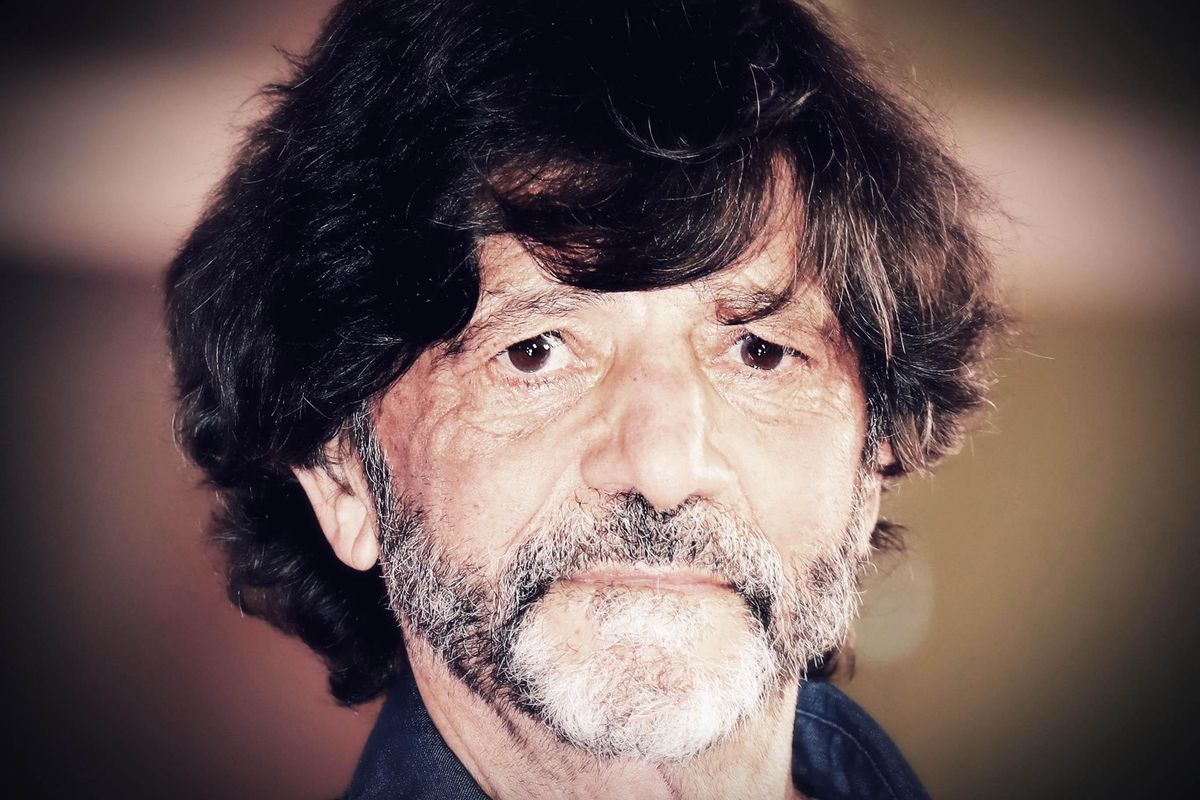

Che sta facendo adesso, e dov'è Gavino Ledda, mentre si consuma un altro di quei giorni d'estate che assumono parvenza quasi d'immobilità? L'autore di Padre padrone, romanzo del 1975 che gli diede la notorietà, un successo editoriale da 1 milione e mezzo di copie vendute solo in Italia, cui sono da aggiungere quelle, difficilmente stimabili, negli almeno 42 Paesi in cui è stato tradotto, sta scrivendo, nella sua casa di Sìligo, minuscolo Comune nella provincia di Sassari dove è nato nel 1938, intramezzando questa attività con la cura delle piante di un orto botanico, «lo coltivo io», e prendendo lezioni di pianoforte, «una cosa che desideravo, dopo l'armonica e la fisarmonica», che apprese a suonare da ragazzo, quel ragazzo che «come un agnello» belava il suo dolore.

Ma cosa scrive? Sta lavorando alla composizione contemporanea di due romanzi, «quelli che i miei lettori si attendono», «il secondo sarà forse un racconto lungo, vedremo», in attesa di dedicarsi, quando ultimati, a «un poema», da stendere nei prossimi anni, «a Dio piacendo», «un De rerum natura del 3000». Nelle intenzioni del narratore, esso costituirebbe il suggello di una ricerca che si evolve da una vita e sfocerebbe in un ritorno definitivo «alla parola patente», così la definisce, ossia originaria, in grado di trascendere quella interiorizzata dal bambino oppresso, dal bambino pastore per atavica imposizione, diventato romanziere ma senza rinunciare a riconfermarsi pastore. La sua parola patente si manifesterà in un sardo, meditato e rivisitato, dopo aver esplorato profondità e inferi della sua vicenda attraverso la «lingua convenzionale», l'italiano, «che rifiutavo», avvedendosi, tuttavia che, «se l'avessi narrata nella lingua delle mie origini» - cui ha peraltro ricorso, in Padre padrone, con brevi traduzioni tra parentesi o note a piè di pagina - «avrei finito per capirmi solo io».

L'epilogo dell'opera che lo fece conoscere al mondo, «dramma patriarcale», come l'autore, nel corso della narrazione, lo definisce, contiene un anelito. Il giovane pastore di Sìligo, analfabeta fino all'età di 20 anni per arcigna volontà di un padre che gli impedisce, dopo 20 giorni frequentati in prima elementare, di proseguire la scuola, ostinato nel forgiarlo, con frequente ricorso alla violenza, all'esercizio del duro, secolare mestiere della pastorizia, rifletteva: «Se volevo farmi crescere ali capaci di volare dovevo farmele spuntare altrove».

Ebbene, alle soglie degli 83 anni, quel ragazzo dotato di fine intelletto e anima traboccante di curiosità per il mistero della realtà e del destino, costretto, suo malgrado a subire l'amara ritualità di una condizione ancestrale, da lui chiamata «schiavismo agreste», dopo aver compiuto la rivolta contro la volontà del padre arruolandosi volontario nell'esercito e diventando sergente esperto in radiotecnica (1959), poi ottenendo la licenza media a Pisa nel 1961, la maturità classica nel 1964, la laurea in lettere con specializzazione in glottologia a Roma nel 1969, fino a diventare assistente di Antonio Sanna alla cattedra di Filologia romanza e Linguistica sarda all'università di Cagliari nel 1971 e a vincere il premio Viareggio con Padre padrone nel 1975, continua a guardare a quelle ali che funsero da affrancamento dalla sua marginalità coatta. Ciò per esplorare l'enigma dell'esistenza partendo da un passato che non è solo il suo, ma quello di un'intera civiltà, e si materializza anche oggi, in questo giorno d'estate.

È un errore interpretare Padre padrone, cui seguì il romanzo Lingua di falce, come un'opera autobiografica?

«Non è per niente un libro autobiografico. Se lo fosse, sarebbe poco. È lo spaccato di una civiltà che dal nuraghe arriva al 1962, con un arco temporale dal 1945 al 1962. Il vulnus narrativo è quello. Sono stato analfabeta fino a 20 anni, mi sono oralizzato materialmente e spiritualmente. Questa materializzazione si è congiunta nella coscienza andando all'indietro, ovile per ovile, pietra per pietra, arrivando fino alla pietra del nuraghe».

Come ha elaborato la figura di suo padre?

«Nel libro non ho mai parlato male di mio padre. Non era lui la causa della mia storia. La mia esistenza è stata decisa da chi ha fatto la Storia, attraverso gli spagnoli, passando per il Risorgimento, Roma, Pisa, Madrid».

E quel titolo, come ebbe origine?

«Nasce dalla narrazione, nel mio dialogo con il cane. Fu una felice scelta dell'editore. È un sintagma diventato Weltanschauung. Nella versione tedesca il titolo è stato lasciato in italiano. Quello della traduzione americana, My boss, non mi piace».

Che ne pensa della trasposizione del suo romanzo nel film girato dai fratelli Taviani nel 1977?

«Non vi trovo lo spirito del mio libro. Nell'incontro tra Gavino e Abramo (vero nome del padre, nel film trasformato in Efisio, ndr) faccio di tutto per dimostrare che l'avrei potuto picchiare, ma mi esimo dal farlo per sensibilità filiale. Se ciò viene raccontato all'incontrario, stravolgendone il senso, eh beh, cazzo. Loro hanno fatto il film perché si sono innamorati della storiella del pastore diventato professore, ma di me non hanno capito niente. Io non sono quello. Hanno fatto male non solo a me, ma anche a tutta la Sardegna, che è solo un'isola di pastori e agricoltori, l'abbrivio alla verità».

«Anch'io ero una semente e dovevo nascere e germogliare solo sul nostro campo e seguire le leggi del regno vegetale sul maggese della solitudine, come tutti i pastorelli della Sardegna» scrive in Padre padrone. Cos'è la solitudine?

«La solitudine è, per fortuna, uno spazio, non soltanto spirituale, che è forse più importante della materia. Viene riempita dalla salute e dalla curiosità, propria di ogni animale e di ogni uomo. E poi la solitudine è anche amore a tutto tondo. L'amore per la conoscenza mi ha permesso di superare lo strappo, che non è stato un trauma, perché io non ho traumi, di quando mio padre mi tolse dalla scuola. Me ne sono fatto una ragione e ho pensato che ero un uovo che doveva schiudersi quando avrei avuto 20 anni. E così è stato. L'aquila ha volato. Ma sono ancora quell'uovo che vuole diventare un'aquila universale, anzi siderale, capace di volare con la fantasia da una galassia all'altra. Spero che questo si avveri nel poema».

Quale sarà l'innovazione dei due romanzi che sta componendo?

«Sarà un'innovazione linguistica. Ho già detto al mio probabile editore che il libro sarà in sardo, affiancato dal testo in italiano a fronte, e in questo mi deve essere complice. Ho due madri. Una è l'Italia, l'altra è la Sardegna. Ci ho messo tutta una vita per creare un sardo ad altezza d'uomo e, non volendo sardizzare l'italiano, ho dovuto tornare alla fonte madre, cioè il latino, quello di Cicerone, a differenza di tutti quelli che scrivono in sardo, che attingono dall'italiano, sardizzandolo. Dal sardo che mi farà volare ho eliminato tutto l'italiano. Non è più solo quel sardo operativo che non trascende le zolle, e ciò ho potuto ottenerlo grazie alla mia saliva, fin dalla mia infanzia con mio padre e il gregge a Baddhevrùstana (la località vicina a Sìligo, dove governava le pecore, ndr). Con Padre padrone, dovevo colmare non solo anni di silenzio mio personale, ma anche millenni di silenzio dei pastori nel mondo. Fu una cavalcata tellurica che ricorda quasi gli zoccoli del cavallo nell'Eneide di Virgilio, quatit ungula campum. La lingua deve pulsare come l'universo in espansione. Siccome tutti pulsiamo, perché, se non pulsiamo, moriamo, deve pulsare anche la parola».

Che senso conferisce alla morte?

«La morte è la finitezza. Secondo le teorie fisiche più accreditate, l'universo, che io nel futuro poema chiamerò tuttiverso, perché non ha un verso solo, è finito, e finirà di espandersi e contrarsi. Ciò non è in contraddizione con il credere in Dio. Se stiamo al verso di Leopardi, “e il naufragar m'è dolce in questo mare", non so se sia dolce il naufragare, ma è chiaro che l'infinito è Dio. Oggi, tuttavia, per un poeta serio l'infinito non esiste, casomai ci sono il massimo fisico e il minimo fisico. Quindi, vince la poesia. Il tuttiverso è finito, diavoletto. Questo qualcuno che ha fatto la natura non può essere altro che Dio. Però sono stato illuminato dalla scienza. Posso dire che illuministicamente credo in Dio. Tutto ciò lo scriverò nel poema, in parola patente. Vorrei diventare il Lucrezio del 3000».

Già, la natura. Come vede il rapporto tra uomo e ambiente?

«L'uomo si è moltiplicato troppo e sta distruggendo animali e natura vegetale e minerale. Ritengo sia necessario ricorrere capitalisticamente al salvataggio della natura. Altre forme non ne conosco, dato che il comunismo ha fatto più danni del capitalismo. L'introito del capitale dovrebbe essere dato non solo ai propri figli ma soprattutto alla natura. Lo si potrebbe definire capitalismo naturale».

Che ne pensa del sesso?

«L'uomo ha dimenticato di essere anche animale. Ciò è gravissimo. Il sesso ha un significato sacro ma anche naturale. Sicuramente è grazia. Ogni volta che si fa l'amore si rifiorisce. Ma serve avere la misura delle cose».

È o è stato sposato?

«Lo sono stato, ma quando perdemmo nostro figlio in tenerissima età, il matrimonio finì spontaneamente».

Quando scrive o pasteggia ama bere un calice di vino?

«Sono astemio, come lo era mio padre. Non ho l'enzima per distruggere l'alcol. Sfruttando questa debolezza, gli americani hanno distrutto gli amerindi più con il whisky che con la polvere da sparo».

Cos'è l'arte?

«Sto guardando un Dipsacus, cioè un cardo. È bellissimo. Cazzo, non è arte questa? Tutta la natura è arte. E quello dell'uomo è un anelito incontenibile, che crea l'arte. Ci vogliono Dante e Leopardi per assimilare l'arte del cardo, della quercia, del leccio, del corbezzolo. Siamo dentro a un mare d'arte, ora placido, ora agitato. Questo ho imparato dalla natura. Ma l'uomo ha dimenticato quell'anelito primigenio comune a tutte le erbe e che il fiore dimostra. L'uomo si è dimenticato di fiorire».

Lei prega?

«Da circa dieci anni a questa parte ho scoperto di avere il desiderio di pregare. È stata una conquista. Recito spesso un'Ave Maria e un Pater Noster o, almeno, mi faccio il segno della croce, prima di abbandonarmi alla madre notte».