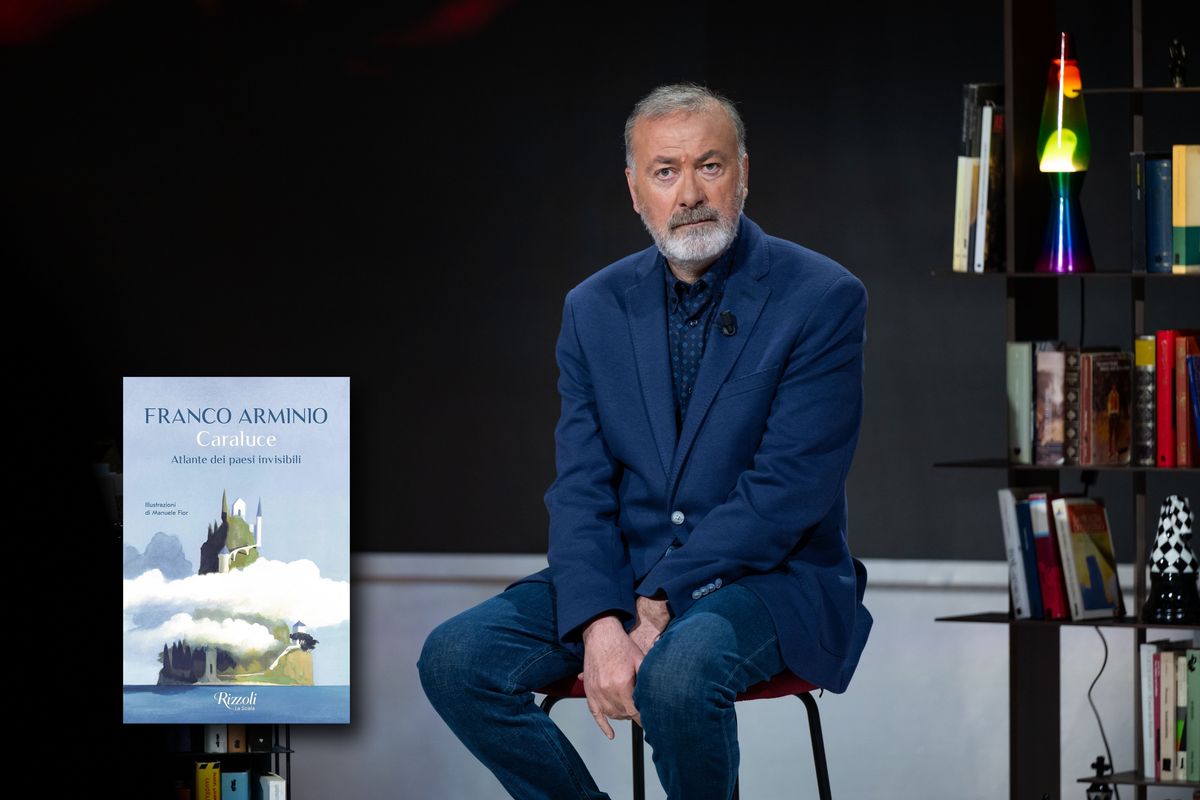

Il nuovo libro del poeta Franco Arminio - Caraluce. Atlante dei paesi invisibili con illustrazioni di Manuele Fior (Rizzoli) - è un universo in miniatura composto di mondi scaturiti dalla fantasia dell’autore. Una antologia di utopie, cioè di luoghi che non esistono ma che è bello sognare. Un catalogo di sogni in cui rifugiarsi per scappare da una quotidianità triste.

Arminio, abbiamo bisogno di paradisi artificiali in in cui trasferirci perché la nostra realtà non ci fa vivere bene?

«Da sempre gli uomini immaginano. Che cosa era il mito se non una forma di immaginazione? Poi, via via che si è affermata, la ragione ha un po’ bonificato questa palude immaginativa, secondo me arrivando all’eccesso. Cioè fino a eliminare una quota importante di attenzione all’invisibile, producendo una sorta di accanimento sul contingente, sul visibile».

Insomma, abbiamo perduto l’immaginazione.

«Sì e questo in qualche modo, secondo me, impoverisce il nostro rapporto col visibile: abbiamo bisogno dell’invisibile per vedere meglio il visibile, questo è il tema del libro».

Quali sono questi luoghi dell’immaginazione a cui ha dato vita?

«Alcuni potrebbero anche sembrare dei paesi reali. C’è un paese in cui regna il silenzio, dove addirittura si sente il rumore che fa lo zucchero quando cade nella camomilla. Qui ci sono anche delle allusioni allo spopolamento, allo svuotamento dei paesi che produce un grande silenzio. Altri paesi sono frutto di una sorta di eccesso immaginativo e, dunque, non possono esistere. Ma quando si lavora con l’immaginazione, non c’è un confine. Questo libro è veramente un viaggio che spero sia anche gioioso. Perché ciò in cui credo fortemente è che i libri debbano trasformare la malinconia in cui viviamo in stati espansivi e lo stato espansivo per eccellenza è l’allegria, che è un’uscita da sé in qualche modo. Abbiamo un po’ bisogno di uscire da noi stessi, da questa sorta di galera che ci siamo costruiti: la nostra carriera, le nostre cose di tutti i giorni...».

A proposito di prigioni della mente. In questi anni in Europa, e più in generale in Occidente, è come se avessimo assistito alla costruzione di un mondo artificiale, qualcosa che prescindeva dalla realtà che avevamo sempre conosciuto. Un mondo dominato dagli schermi, in cui ci si illude che la tecnologia possa liberarci dalla fatica e dalla malattia, in cui possiamo modificare i corpi come vogliamo... Un mondo artificiale, appunto, immaginario, che non tiene molto conto della natura dell’esistente.

«Ma infatti il mondo che si presenta come razionale in realtà è delirante. Gli uomini hanno sempre avuto questa attività delirante, è delirante per esempio affidare tutto all’economia. O mettere fuori gioco Dio, pensare che se ne potrebbe fare a meno, sequestrare letteralmente il sacro e poi buttarlo in discarica e, quindi, elevare la tecnologia. Convincendoci che magari, tra un po’, smetteremo di morire perché scopriremo qualcosa di nuovo. In effetti anche questa è un’attività immaginativa, ma di un’immaginazione sbagliata, mortifera. Penso che ci siano immaginazioni più gioiose. Prendiamo per esempio l’immaginazione amorosa: l’entusiasmo per la propria donna è immaginazione bella, la gelosia, invece, è una forma di immaginazione morbosa, malata. È interessante questo aspetto: la questa facoltà immaginativa può essere usata per espandere la nostra vita, per allargarla, o invece per restringerla».

E adesso la stiamo restringendo o la abbiamo già ristretta.

«Adesso siamo in un delirio collettivo e, proprio perché è collettivo, non lo vediamo. Quando ci sveglieremo, capiremo che la vita sarà sempre precaria e che non ci può essere tecnologia o dispositivo che ci metta al sicuro. Qui nell’Occidente si è vissuto, negli ultimi decenni, in una sorta di impero dell’arroganza e della solitudine».

Solitudine?

«Sì, si pensa che le persone debbano vivere da sole, farsi da sole... Ma la vita è una fioritura, apparteniamo a una sorta di campo e in questo campo nascono fiori: il campo conta più del fiore».

Parlava prima della malinconia. Probabilmente è la cifra della vita moderna e, forse, il primo a comprenderlo è stato Baudelaire, che ha proposto come soluzione il paradiso artificiale. E questa è in qualche modo la strada che l’Occidente ha seguito. Ora, forse, serve una inversione di marcia: meno artificio e più contatto con la realtà, la natura, il corpo...

«Sì assolutamente. Tra gli altri problemi aggiungerei il crollo della visione comunitaria, che si è verificata nella realtà urbana ma purtroppo anche nelle realtà rurali. La gente vive da sola, spesso si vive da soli anche in famiglia, ognuno nella sua stanza... C’è una vera e propria epidemia di solitudine. Dobbiamo, allora, concederci la possibilità di credere alla gioia, di credere che in questa avventura terrena si possa gioire con poco: con una risata, un abbraccio, una cena tra amici... Non con questa sorta di colpo grosso che ognuno di noi sembra attendere dalla vita. Certo, l’esistenza ha anche un fondo malinconico, anche perché finisce sempre piuttosto male... Però possiamo attraversare questo viaggio terreno in compagnia degli altri, facendoci compagnia non con gli strumenti tecnologici, ma rivalutando il corpo, la parola, il contatto diretto, l’esperienza. Invece assistiamo a una sorta di impoverimento dell’esperienza, una privatizzazione dell’esperienza, e alla fine rimaniamo noi e il nostro telefonino».

In passato l’immaginazione è stata utilizzata per creare utopie, alcune delle quali finite molto male. Tuttavia la forza dell’utopia resiste, la capacità di immaginare un futuro migliore aiuta a vivere, a impegnarsi politicamente. Oggi sembra perduta anche questa. Si parla del futuro soltanto con toni apocalittici, immaginando catastrofi, pandemie, disastri naturali...

«Quella odierna è una sorta di utopia negativa perché in realtà il mondo è ben accordato. Va bene: la pandemia, la crisi climatica... Secondo me si esagera. Il mondo ha sempre avuto equilibri precari. Dobbiamo essere attenti a non raccontare una apocalisse quotidiana. Abbiamo delle difficoltà nuove, quelle di cui abbiamo parlato finora, si creano nuovi scenari e non dobbiamo negare le cose che non vanno. Ma nemmeno esserne ossessionati: la vita non è solo un problema, è anche pienezza. La vita non è solo male, anzi è soprattutto bene: il male è un episodio, è un incidente. Il sole è sorto anche stamattina, gli alberi fra poco fioriranno e questo bisogna raccontarlo. Dopo tutto c’è una tenuta. Vale anche per le cose umane: di sicuro qualcuno è andato in ospedale perché non sta bene, ma il fornaio ha fatto il pane stamattina. Voglio dire che ci sono cose buone che diamo un po’ per scontate e non lo sono e dobbiamo riuscire a vederle. E su questa base di bellezza ognuno deve liberare l’immaginazione, che è una virtù splendida degli esseri umani rispetto agli animali. Poiché siamo degli animali consapevoli di morire, la natura si è adattata a questo scatto immaginativo che ci permette di andare oltre la morte, ma da vivi. Questo è il gioco a cui non dobbiamo rinunciare, è la risorsa di cui non dobbiamo fare a meno».

iStock

iStock iStock

iStock