«Italiani, popolo di autobiografi. Basta un diario per curare le radici»

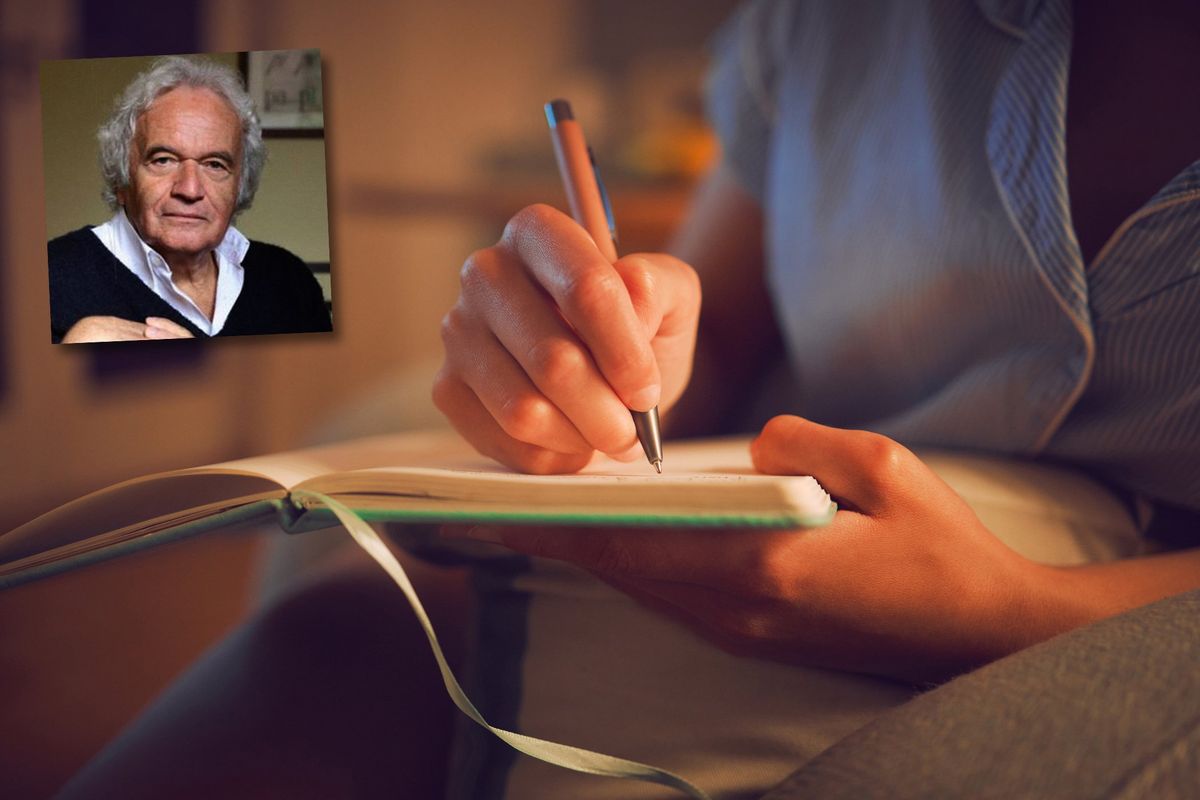

Duccio Demetrio (Milano, 1945) è stato ordinario di filosofia dell’educazione e di teorie e pratiche della narrazione all’università Bicocca di Milano, cofondatore con Saverio Tutino della Libera università dell’autobiografia di Anghiari e direttore dell’Accademia del silenzio. È autore di diversi libri di successo quali La religiosità della terra, Foliage, La vita si cerca dentro di sé, All’antica, Green autobiography, Raccontarsi, L’educazione non è finita, I sensi del silenzio, Il gioco della vita, Pedagogia della memoria, Elogio dell’immaturità, Scritture erranti, Manuale di educazione degli adulti, Di che giardino sei?, La religiosità degli increduli, Ingratitudine, Scrivi frate Francesco, Ascetismo metropolitano, Filosofia del camminare. La sua scrittura ha perlustrato gli stadi psichici dell’individualità del nostro tempo, anzitutto attraverso un rapporto con coloro che, attraverso una pratica sincera di scrittura, hanno tentato e tentano di analizzare e mappare la propria esistenza, prendendo a metro di paragone le stelle polari del proprio abitare il mondo, quali il dolore, la gioia, l’avvicinamento alla religione o comunque il percorrere una via spirituale, o ancora la natura, il silenzio, il cammino, il ricordo, la crescita, l’abitudine agli elementi costitutivi di un paesaggio, sia esso urbano o agreste, tutto quanto possa fare autobiografia. Il suo ultimo libro sbocciato nelle librerie è Album di famiglia - Scrivere i ricordi di casa, per l’editore Meltemi.

Il volume inizia così: «Nelle famiglie altrui, molto tempo fa, quando la riservatezza, la discrezione, il rispetto dei segreti facevano parte dell’educazione ricevuta, occorreva entrare chiedendo permesso. Non solo nel varcare la soglia, ma in senso antico e morale. Il rispetto per l’inviolabilità della casa ignota coincideva con il riconoscimento di una storia, di un secretum genealogico, della sua accettazione e condivisione. Anche se prima del suo ingresso l’ospite atteso non era del tutto all’oscuro sul conto dei padroni di casa e degli altri abitatori, una sospensione, pur minima, dei minuti tra il suono del campanello e il transito nel luogo sconosciuto rendeva l’incontro sempre un po’ sacro».

La nostra famiglia, si dice, è la nostra radice portante, o quantomeno una delle più robuste, magari travagliata, ma sostanziale, nel suo libro un capitolo è per l’appunto intitolato Il legame fatale. Che cosa la scrittura ci può far capire di questi rapporti?

«È vero, ogni famiglia è anche una sorta di rizoma sotterraneo, fitto di verità nascoste e palesi da proteggere con la scrittura. Fortunate sono le famiglie, come avvenne nella mia, che educano i figli non solo alla lettura e ai suoi valori, ma a scrivere autobiograficamente appunti, diari, brevi racconti, lettere. I rapporti si consolidano, ci si rispecchia a vicenda in quei fogli, in quegli album di foto commentate che con cura verranno conservati, protetti, ritrovati con commozione da chi non c’era. Una famiglia che ami ricordare, che non si chiude su di sé, è una comunità dinamica e aperta. Consente che le generazioni tra di loro mantengano un contatto, si riscoprano con un necessario senso del passato. La narrazione scritta è sempre un lascito di grande e umile importanza. Non bisogna scrivere soltanto per pubblicare, ma per trasmettere memorie di episodi, consuetudini, emozioni a chi verrà dopo di noi».

Molta non fiction dei nostri tempi, ma anche una parte della fiction, è oramai autobiografica. Si pensi ad esempio alla quantità di romanzi che descrivono la malattia di un genitore o di una persona cara. Stiamo diventando un popolo di autobiografi?

«Lo siamo sempre stati in fondo. I nostri ego hanno bisogno di esibirsi da centinaia d’anni. Furono i romani a scoprire l’importanza della diaristica e ancor prima gli egizi. Gli archivi memorialistici sono la testimonianza di quanto gli storici debbano alle letterature umili e sommerse. Del resto non ci si alfabetizza forse iniziando a parlare di sé a scuola o prima? Su un quaderno a penna durevole o oggi elettronico. Effimero. Inoltre, è ben noto, l’individualismo narcisistico che ci connota è attratto dall’istintivo bisogno di rappresentare la propria storia. Perché, almeno in famiglia, qualcuno la legga».

Un aspetto molto interessante dei suoi libri è la quantità di citazioni di poeti, autori, pensatori del nostro tempo. In questo volume ci sono anche molte immagini, opere pittoriche moderne. Come procede nella stesura? Prima compone i capitoli e poi sceglie le citazioni e i dipinti oppure segue una crescita armonica, progressiva, vegetale?

«È al titolo e al sottotitolo che rivolgo le mie prime attenzioni. Mi tracciano in itinere la rotta. Derivo da quelle poche parole gli spunti simbolici, metaforici, estetici che diverranno pagine. Immagini, foto, soprattutto le citazioni fanno parte di un mio collezionismo privato pluriennale. Ci tengo alle note: dico ai lettori: “Guardate che non è tutta farina del mio sacco”. Un libro del resto è sempre un’opera collettiva che ha da essere onesta.»

Lei è il fondatore della Libera università dell’autobiografia: molte persone vengono da lei, ad Anghiari o altrove, per raccontare di sé: dal suo punto di vista come sono cambiati gli italiani in questi anni? Sono sempre gli stessi oppure qualcosa è mutato?

«I social, anziché attenuare il desiderio di scrivere di sé lo hanno incrementato. Covid docet. Si è scoperto che è bello raccontarsi in prima persona senza dover essere scrittori. Almeno in questo gli italiani, anche se non sembrerebbe, sono meno analfabeti di un tempo. Inoltre è importante riconoscere alla scrittura personale il ruolo che svolge nelle situazioni di crisi e nelle condizioni di fragilità esistenziale: incoraggia, lenisce, rioffre identità a chi l’ha smarrita».