2021-01-11

La storia dei droni inizia nel 1959. E l'Italia è ancora all'avanguardia

True

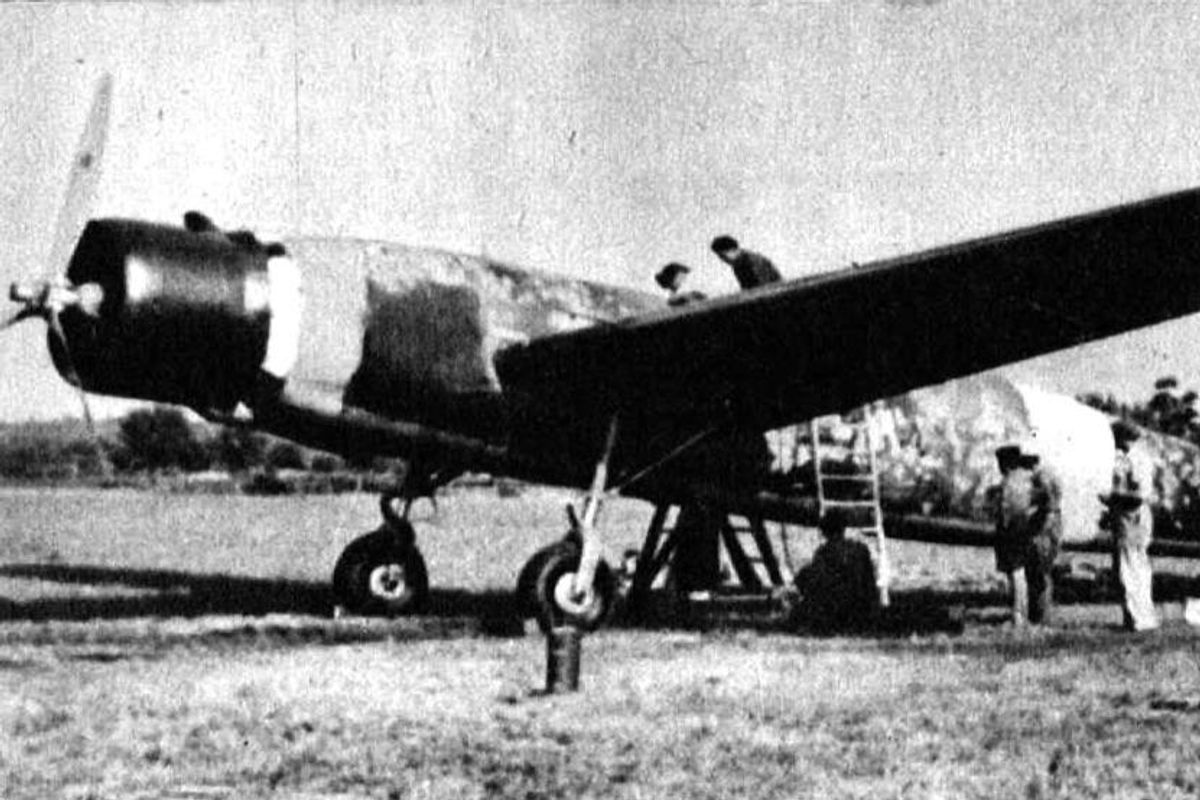

Prototipo dell'Ambrosini A.R. (assalto radioguidato) sul campo di Venegono nella primavera 1943 (da Raf Flying Review 7/55)

Grazie al genio di Furio Lauri, fondatore della "Meteor" di Ronchi dei Legionari, dal 1959 l'Italia si distinse nella costruzione di piccoli velivoli radioguidati, progenitori dei moderni droni ipertecnologici.Tra il 1942 e il 1943 la Regia Aeronautica aveva realizzato i primi due aerei-bomba radiopilotati. Uno di questi fu utilizzato durante la battaglia per Malta e il MediterraneoLo speciale comprende due articoli.L'idea di realizzare velivoli a controllo remoto per uso militare non aveva mai abbandonato le Forze armate italiane neppure nell'immediato dopoguerra, tuttavia le limitazioni imposte dal trattato di pace impedivano la costruzione di simili dispositivi qualora armati. Ma la ricostituita Aeronautica Militare italiana aveva comunque necessità di aerobersagli per l'addestramento dei piloti, ovvero di piccoli velivoli radioguidati contro i quali poter sparare. A soddisfare la richiesta furono inizialmente aziende straniere e dal 1959 la "Meteor Costruzioni aeronautiche ed elettroniche" fondata sull'aeroporto Ronchi dei Legionari (Gorizia) dall'avvocato Furio Lauri nel marzo 1947. Pilota della Regia Aeronautica attivo in Libia e Tunisia, quindi protagonista della lotta di liberazione con l'Aviazione Cobelligerante, Lauri, a bordo di uno Storch salvò trasportandoli in salvo i protagonisti dell'operazione Tombola del Sas inglese contro il Comando tedesco della linea Gotica occidentale. L'impresa fu riconosciuta mezzo secolo dopo e gli valse la medaglia d'oro al valor militare nel 1995, ma già dalla fine delle ostilità la sua figura riscuoteva una certa notorietà negli ambienti militari e ministeriali. Lauri (1918-2002) aveva la capacità di immaginare scenari futuri e cominciò l'attività da civile con la riparazione di velivoli leggeri (in Friuli si trovavano decine di aeroplani Auster e Fairchild abbandonati ma recuperabili), guadagnando abbastanza per rilevare nel 1953 la Francis Lombardi di Vercelli, che produceva il biposto da turismo FL3 ma anche gli FL 53, 54 e 55. Tuttavia l'idea era quella usare gli impianti della Lombardi per soddisfare la commessa dell'Aeronautica Militare per gli alianti destinati al neonato Centro Militare di Volo a Vela di Rieti, lavoro che portò Meteor ad acquisire anche la svizzera Spailinger. Nel 1959 Lauri inizia quindi a operare nel nuovo avvincente settore dei velivoli senza pilota o Rpv (remote pilot vehicle), ma costruiti già in modo innovativo, ovvero passando dalle realizzazioni in legno a quelle in materiale composito. Si trattava di mezzi da impiegarsi come aerobersagli per l'addestramento delle artiglierie terrestri e navali e per missioni di ricognizione, attività che comportò da subito l'applicazione dell'esperienza aerodinamica unita a quella dell'elettronica necessaria per il controllo dei velivoli, spingendo l'azienda a competere a livello mondiale e a collaborare con realtà straniere fino a diventare partner dell'americana Northrop. Il nuovo comparto portò il numero dei collaboratori di Lauri dai 30 del 1946 ai 120 nel 1967. Nasceva in quegli anni la società sussidiaria Avionica Sarda, mentre la Marina Usa affidò a Lauri la costruzione del sistema Andromeda dotato dell'innovativo congegno di guida Sirah. Questa crescita suscitò gli interessi dell'Aeritalia, che entrò nel capitale con il 50%. Da qui in avanti l'azienda si sarebbe stemperata in Alenia e quindi in Leonardo. Lauri, uscito dall'azienda, fondò nel Lazio la 3I (Iniziative Industriali Italiane) e grazie a una nuova intuizione ottenne i finanziamenti per realizzare il progetto Rondine, ovvero un piccolo velivolo automatico da osservazione di origine israeliana (presentato al salone aerospaziale di LeBourget nel '93), dal quale deriverà uno dei primi aeroplani biposto ultraleggeri di grande successo, lo Sky Arrow, la cui versione più moderna è oggi prodotta da Magnaghi Aeronautica.Pur essendo pilotati in modo tradizionale, questi velivoli negli anni novanta si rivelano ideali per ospitare a bordo i più moderni sensori di rilevamento, cominciando a effettuare missioni in tutto il mondo e in particolare nel Nord Europa. Ciò consente a generazioni di ingegneri di fare esperienza e acquisire la tecnologia necessaria per sfruttare la componentistica elettronica di dimensioni sempre più contenute che nel frattempo si rende disponibile e che a partire dall'inizio del millennio cominciano a trovare sui primi velivoli a controllo remoto ad ala fissa e rotante.Nei primi anni Duemila numerose aziende italiane si lanciano nella costruzione degli Uas, come la Alpi Aviation di Pordenone, che oltre a velivoli ultraleggeri lancia sul mercato militare lo Strix (oggi Strix-DF). Ma è grazie alla comparsa di piattaforme elettroniche aperte per il controllo dei velivoli come Ardupilot (ovvero basate su schede elettroniche Arduino), e alla sempre maggiore disponibilità di fotocamere digitali, anche l'industria civile muove i suoi passi e nascono realtà importanti come Italdron, Aermatica, Nimbus, attività che spingono nel 2013 l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile a pubblicare il primo regolamento per l'uso dei cosiddetti "droni". Intanto nel settore militare la riorganizzazione di Finmeccanica porta alla comparsa di diversi prodotti che evolvono fino all'attuale offerta che vede velivoli a pilotaggio remoto come i Falco Evo ed Explorer ad ala fissa, nonché quelli basati su piattaforme ad ala rotante come lo AwHero e lo AW-4 Solo, fino alla collaborazione per progetti internazionali come il nEuron e il programma europeo Euro-Male (sigla che sta velivolo a pilotaggio remoto per media altitudine e lunga autonomia). Il settore di quelli che oggi si chiamano Uas (Unmanned Aerial Systems), ovvero sistemi composti da velivolo e stazione di controllo, ha consentito anche di salvare importanti realtà industriali. Come nel caso della Piaggio Aero, oggi Piaggio Aerospace, che nel 2012, stante la crisi di vendite del suo unico prodotto P-180 Avanti (poi Avanti II e oggi Avanti Evo), sviluppò inizialmente un kit italo-israeliano per la conversione dell'aeroplano in drone. Una volta dimostrato che si sarebbe potuto realizzare, il progetto ebbe una sua evoluzione grazie ai capitali del fondo arabo Mubadala, che consentirono la progettazione e costruzione del P1HH HammerHead, drone capace di lunga autonomia e capacità di carico di circa 500kg. La collaborazione con SelexES (oggi Leonardo) per i sistemi di comando e controllo, le problematiche legate alle modifiche necessarie per trasformare la fusoliera e l'ala del P180 per il trasporto in container e per garantire l'autonomia in volo fino a 14 ore, ma anche le esperienze per dotare il sistema di funzioni avanzate come il pilotaggio remoto via satellite, l'atterraggio automatico e il trasporto di sensori avanzati, fatta sfruttando anche le esperienze maturate nel frattempo dai piloti militari italiani con i droni MQ-9A Predator acquistati dagli Usa, hanno di fatto riportato vitalità e capacità all'interno di Piaggio. Capacità che oggi con il latente abbandono del progetto e la vendita dell'azienda (in amministrazione controllata), rischiamo di perdere nuovamente. Ma a ogni livello, dai più complessi sistemi che effettuano missioni volando in formazione con caccia dell'ultima generazione, fino agli impieghi civili compresi quelli agricoli effettuati con droni più piccoli, l'Italia continua a essere tra i protagonisti di un comparto, appunto l'unmanned, che rappresenta quello dall'evoluzione più rapida tra tutti i settori dell'aviazione.

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 settembre 2025. Il deputato di Azione Ettore Rosato ci parla della dine del bipolarismo italiano e del destino del centrosinistra. Per lui, «il leader è Conte, non la Schlein».