«La conoscenza è solo un atto di amore». La lezione di Agostino imparata da Giussani

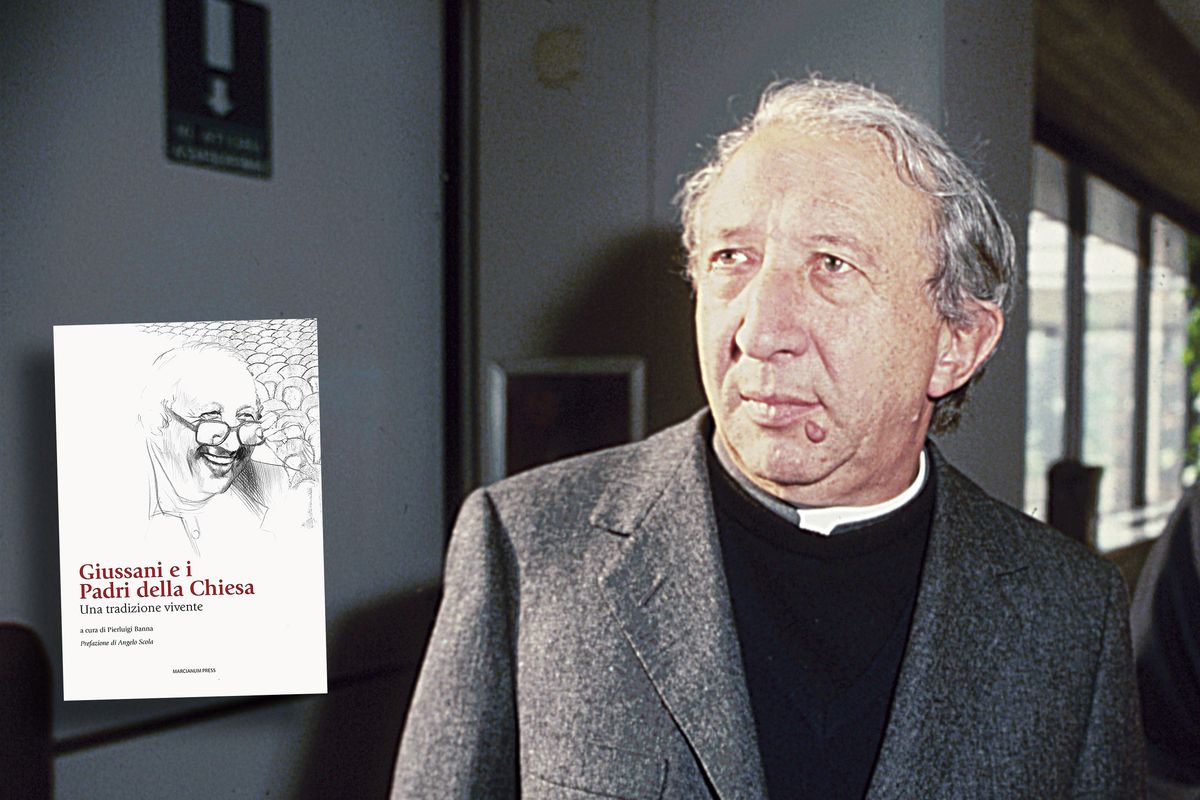

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo ampi stralci dal testo, in uscita oggi, Giussani e i Padri della Chiesa (Marcianum Press, 224 pagine, 23 euro, a cura di Pierluigi Banna). Il volume, prefato dal cardinale Angelo Scola, si compone di 14 saggi critici che esplorano i legami teologici e culturali tra don Luigi Giussani e altrettanti Padri della Chiesa, da Sant’Ambrogio a Gregorio Magno. Presentiamo ai lettori un estratto dal capitolo dedicato al rapporto tra il sacerdote e Sant’Agostino d’Ippona (350-430).

La conoscenza, per buona parte della modernità, è andata configurandosi come un processo di pertinenza esclusivamente «razionale», la cui veridicità verrebbe garantita dalla capacità di distacco rispetto agli oggetti conosciuti. Si tratta di un modello di sapere fortemente criticato da Luigi Giussani, che nel far questo trova in Agostino un alleato. L’Ipponate, infatti, ritiene che il vero sapere si consegua solo aprendosi al rapporto amoroso con Dio. Secondo la dottrina dell’illuminazione divina del Dottore della Grazia, infatti, la capacità di giudicare - che sola permette la conoscenza delle cose - discende dalla contemplazione delle idee eterne in Dio. È contemplando il Verbo, nel quale sono le idee di tutte le cose, cioè il modo in cui Dio le ha pensate dall’eternità, che l’uomo può giudicare che cosa sia una determinata realtà, se sia buona o cattiva e se, in genere, corrisponda al modo in cui il suo creatore vuole che sia. Il sapere si configura, pertanto, per Agostino, come un dono e una grazia originari che Dio elargisce agli uomini e non solo ai credenti: la mente di ogni uomo è in effetti costitutivamente capace di conoscere e amare Dio ed è potenzialmente sempre in rapporto con lui, sebbene, a causa del peccato, necessiti costantemente del sostegno divino per riattualizzare questa relazione. L’uomo conosce solo amando, perché la Verità è una realtà personale e, per di più, una realtà che è essenzialmente carità. […]

Giussani si muove sulla stessa linea di Agostino: «Non si possono capire queste cose se non in quanto già si amano (lo diceva Sant’Agostino)». C’è sapere, pertanto, solo entrando in relazione d’amore con l’oggetto che si vuole conoscere. Non esiste un sapere disinteressato; il sapere o è inter-essato, capace cioè di immettere nell’essere delle cose, o non è. Il vero sapere, per lui, muove tutto l’uomo: corpo, anima e spirito. Tutto il contrario di un atteggiamento distaccato! Ne abbiamo testimonianza in un passo tratto da un suo intervento degli anni Sessanta: «L’ideale etico supremo non è tanto il compimento del desiderio commosso della speranza, quanto l’imperturbabilità di fronte alla cosa, all’avvenimento. “Il saggio non piange e non ride”, sentenziava Spinoza, esattamente il contrario di quanto affermava Sant’Agostino: “Chi crede in Dio, piange e ride”».

Di fronte agli avvenimenti mediante cui Dio si rende fenomeno nello spazio e nel tempo è facile subire la tentazione «stoica» di restare impassibili. Ma tale atteggiamento non è che orgogliosa debolezza: il delirio d’onnipotenza di controllare la realtà, destinato infine allo scacco. «Quanto è diffusa tra i giovani più seri la tentazione di questo atteggiamento ideale così contrario all’essere, di questa orgogliosa disperazione della debolezza! Perché tale posizione stoica in fondo è la pretesa di commensurare il tutto con la propria energia, di saper misurare e affrontare il peso del tutto con la propria volontà. Ma a un certo punto di questo sforzo - così contrario all’intensità di desiderio con cui natura ci crea - l’uomo cede e l’individuo soggiace al grande fatto della realtà che non può sopportare: i grandi stoici antichi si sono suicidati […]. L’ideale a cui l’uomo è chiamato - dicono - è la manipolazione precisa e concreta delle cose che lo circondano».

Il rapporto con la realtà è invece conoscitivo-amoroso perché «totale», coinvolgente tutto l’uomo. Agostino sentenzia nelle Confessioni che «il mio peso [è] il mio amore [pondus meus amor meus]»: è l’amore che definisce l’uomo, perché è esso che lo muove, come un peso, cioè come forza, verso il «luogo» che gli è connaturale, in cui realizza sé stesso e trova la sua quiete.

Tale luogo è Dio. Che l’amore sia per Giussani, come per Agostino, il «principio di individuazione» delle cose è infine ribadito in una conversazione del 1995 con alcuni Memores Domini: «Tutto questo elenco di cose costituisce il popolo nuovo, che è individuabile secondo quel che dice Sant’Agostino nel De Civitate Dei: «Ut videatur qualis quisque populus sit illa sunt intuenda, quae diligit»: perché si veda che tipo di popolo sia (che tipo di casa è, che tipo di Gruppo adulto è, che tipo di cristianità è) sono da fissare, da scoprire, da intuire [intuenda] le cose che esso ama».

Altre citazioni di Agostino particolarmente significative sono riportate allorché Giussani parla della Chiesa: «In uno degli inni più belli da lui dedicati alla Chiesa, Agostino esclama: “Veramente, o Chiesa cattolica, tu sola sei la madre dei cristiani. Tu ci insegni come si adora Dio in un modo limpido e puro, e ci dici che la vita beata consiste nel tornare a casa tua. Infatti tu ci mostri che non esiste alcuna creatura di fronte alla quale dovremmo inchinarci in un sottomesso atteggiamento di adorazione”. Agostino compone questo canto ancora sotto l’impressione della sua recente conversione: è il sollievo di chi ha ritrovato la strada di casa, di chi sa di essere ormai nelle mani di una madre piena di premure, capace di far fronte alla vita quotidiana».

L’immagine della Chiesa-madre è una di quelle più suggestive negli scritti di Agostino. Ci comunica l’amore che Agostino, da poco convertito, ancor prima di diventare sacerdote, nutriva verso la Chiesa.

[…] Questa sottolineatura di Agostino è il fondamento che giustifica un’asserzione come «In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta». In manibus nostris sunt codices, i Vangeli da leggere, la Bibbia da leggere; ma non sapremmo come leggerli, senza l’altra clausola: in oculis nostris facta. La presenza di Gesù è alimentata, confortata, dimostrata dalla lettura dei Vangeli e della Bibbia, ma è assicurata e si rende evidente tra noi attraverso un fatto, attraverso fatti come presenze.

Proprio perché la Chiesa è il Regno di Dio sulla terra, si può sostenere che la comunità dei suoi membri è il «fatto» che assicura e manifesta la presenza di Gesù. È nella comunità riconciliata con Dio, trasformata, resa più profondamente umana, cioè a immagine di Dio, che il Figlio di Dio si rende presente. Sulla base di questo assunto, Agostino può affermare ne La Trinità, allorché commenta il Vangelo di Giovanni: «Vedi la Trinità se vedi la carità [...] la stessa dilezione fraterna è [da Giovanni] detta, con tanta autorità, non solo da Dio, ma essere Dio».

Dio si rende visibile nella Chiesa proprio perché in lei si manifesta la Carità divina e si rivela proprio in lei, perché essa è la comunità creata da Dio, e da lui stesso assunta, per formare il «Cristo totale», ossia Gesù insieme con il suo corpo. Benché Giussani non citi Agostino per esplicitare quanto sopra, è del tutto vicino al suo insegnamento, quando scrive: «L’opposto della menzogna è il desiderio della verità: che il desiderio della verità sia più forte della fatica che dobbiamo fare, dell’attesa che dobbiamo realizzare. [...]. In questo senso è un conforto vedere della gente per cui Cristo si è reso familiare. È quello di cui avete parlato prima: essere attaccati a quelle facce che più mi danno esempio. Come diceva Sant’Agostino: «Si isti et istae, cur non ego?». Se questi qui o queste qui hanno fatto questi passi, perché io no?».