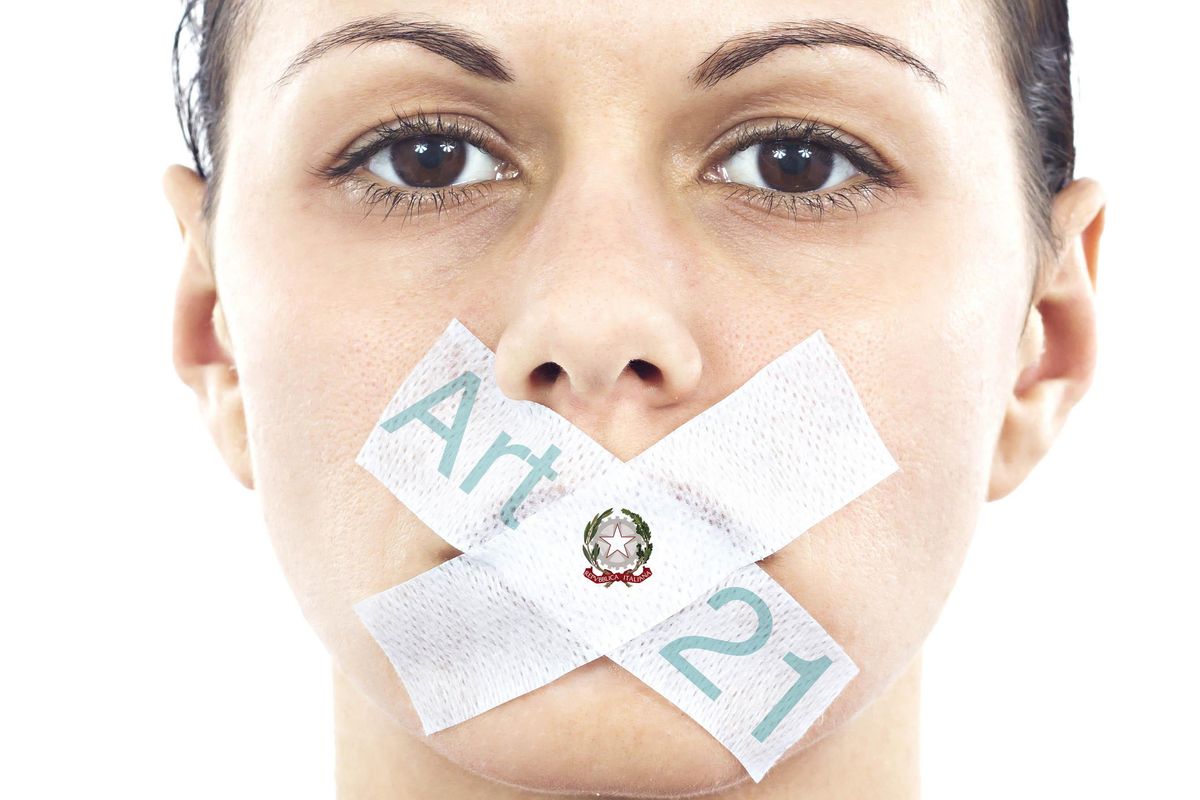

Dietro la difesa della libertà di parola c’è un assist per il pensiero unico

L'articolo 21 della Costituzione viene solitamente invocato, com'è noto, a sostegno di quanti reclamano il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione; libertà che è infatti solennemente garantita, in questi termini, dal primo comma dello stesso articolo. E Dio solo sa quanto vi sia oggi bisogno di mantenere e rafforzare una tale garanzia, a fronte del fatto che la libertà di manifestazione del pensiero è oggetto delle sempre più soffocanti limitazioni che ad essa si impongono o si tenta di imporre da parte delle truppe cammellate del «politicamente corretto», con il pretesto della lotta al «razzismo», all'«odio», al «sessismo», all'«islamofobia», all'«omofobia» e via discorrendo; ultima di tali limitazioni, in ordine di tempo, quella che si vorrebbe introdurre con il tristemente noto disegno di legge Zan-Scalfarotto contro la cosiddetta «transomofobia», attualmente all'esame del Senato.

Non tutti ricordano, però, che lo stesso articolo 21 della Costituzione, all'ultimo comma, pone un pesante limite alla libertà di manifestazione del pensiero, stabilendo che «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume» ed aggiungendo subito dopo che «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni». E' subito da notare che la nozione di «buon costume» è molto più vasta e generica di quella di «oscenità», per cui, sotto questo profilo, la Costituzione «antifascista» è assai più severa del codice penale, risalente al 1930 e perciò da taluni definito «fascista». Questo, infatti, all'articolo 528, tuttora vigente (anche se depotenziato e, di fatto, pressoché inapplicato, grazie anche a talune pronunce interpretative della Corte costituzionale ), si limita a sanzionare penalmente solo le pubblicazioni e gli spettacoli che possano essere qualificati come «osceni», e cioè (come specificato nel successivo articolo 529), tali da offendere quello che viene definito il «comune sentimento del pudore», attinente, come tale, alla sola sfera sessuale.

Vi è però da dire che, per quanto indeterminato, il concetto di «buon costume» era tuttavia generalmente ritenuto, all'epoca in cui fu redatta la Costituzione, come riferibile soltanto alla sfera della sessualità e della famiglia. Il limite posto dall'articolo 21 alla libertà di manifestazione del pensiero era da intendersi, quindi, nelle intenzioni di costituenti, come funzionale soltanto alla salvaguardia dei principi morali che, a quel tempo, in materia appunto di sessualità e di famiglia, erano o apparivano pressoché indiscutibili, a prescindere dalla varietà delle inclinazioni politiche. In sostanza, con l'imposizione di quel limite (non a caso accompagnato, come si è visto, dalla previsione di strumenti legislativi atti anche a «prevenire» le eventuali violazioni), si intese soltanto dare copertura costituzionale alle norme già all'epoca vigenti a tutela della pubblica moralità, ivi comprese, in particolare, quelle che prevedevano (sia pure non solo in funzione di quella tutela), la censura preventiva per le opere cinematografiche e la preventiva autorizzazione del questore per gli spettacoli teatrali in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico.

Queste ultime norme sono state poi, nel corso degli anni, abrogate, mentre è rimasta intatta la norma costituzionale che le legittimava. Ciò è avvenuto, però, in un contesto nel quale è venuta anche meno l'originaria riferibilità del «buon costume» alla sola sfera della sessualità e della famiglia (la quale, anzi, appare ormai abbandonata ad una pressoché totale anarchia). Si tende, infatti, negli ultimi anni, sia da parte della giurisprudenza che della dottrina giuridica, ad ampliare la nozione di «buon costume» fino a ricomprendervi tutto l'insieme dei comportamenti che, pur se non chiaramente imposti dalle leggi, siano però da considerare doverosi rispetto al complesso dei «principi etici» e dei «valori» che si presumono generalmente condivisi. Ciò dà luogo, con ogni evidenza, ad un gravissimo pericolo: quello, cioè, che l'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione si trasformi in uno strumento di possibile criminalizzazione di ogni forma di dissenso rispetto ai dogmi del «politicamente corretto» (quali, ad esempio, l'accoglienza pressoché indiscriminata dei «migranti», l'educazione «gender», il diritto incondizionato all'aborto, la «maternità surrogata», etc.), essendo questi generalmente presentati dal «mainstream» dell'informazione che conta come indiscutibili, in quanto espressione, appunto, di principi etici e valori che nessuna persona «di buoni costumi» potrebbe non condividere. Questo pericolo dev'essere quindi fronteggiato, ma a tal fine non può bastare l'addurre specifiche ragioni contro il fondamento di ciascuno di quei dogmi (il che si risolve il più delle volte in un dialogo fra sordi). È anche e soprattutto necessario, invece, respingere categoricamente, in partenza, la costante pretesa di presentarli tutti, sol perché promossi dalla sinistra, non come semplici ed opinabili opzioni politiche ma come asserite «scelte di civiltà», da considerare, come tali, irreversibili e non rifiutabili se non da coloro nel «reo cuore» dei quali - per dirla con le parole del Carducci nell'ode dedicata a Roma - «germoglia torpida la selva di barbarie». Si tratta, infatti, di una pretesa il cui unico fondamento non può che essere rinvenuto nella spocchiosa supponenza di quanti la sostengono.