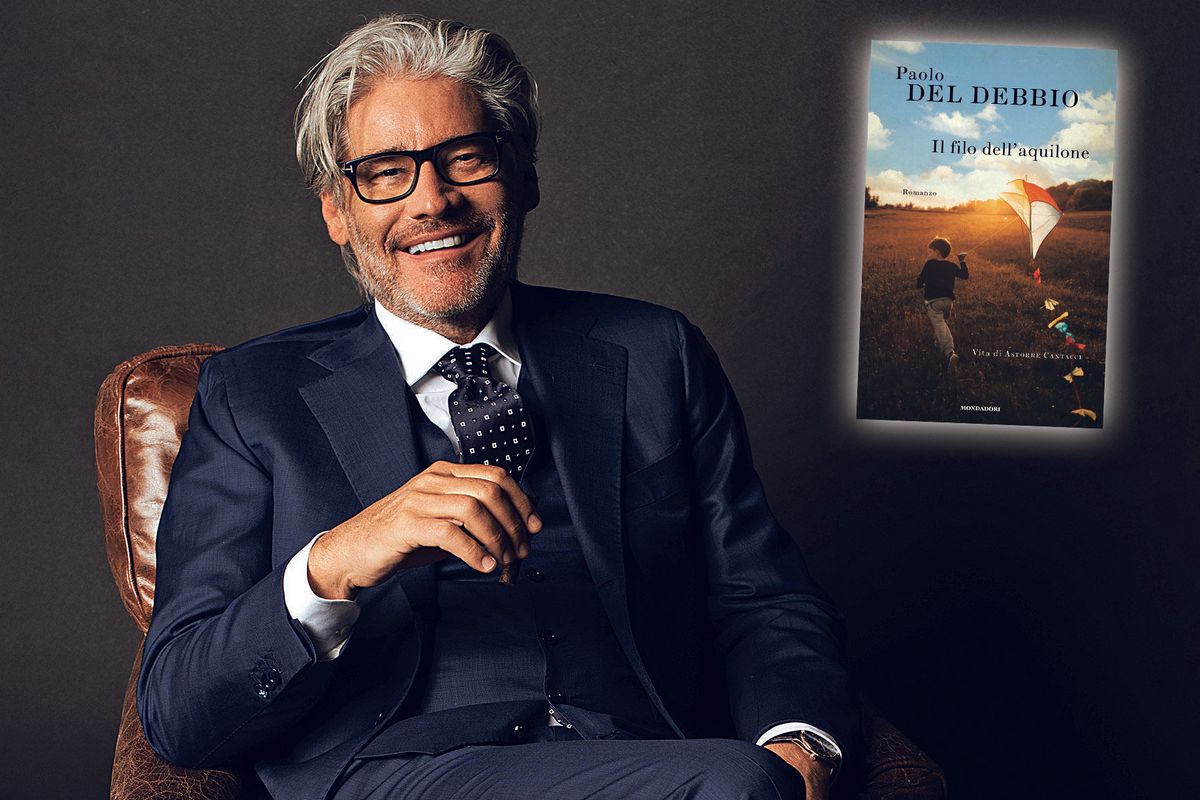

Il primo romanzo di Paolo Del Debbio è un inno alla libertà (che non è assoluta)

Paolo Del Debbio non ha bisogno di presentazioni: conosciuto dal grande pubblico per la conduzione di programmi televisivi d’assalto, come Dritto e rovescio, su Rete 4, è noto anche ai lettori della Verità e di Panorama per i suoi commenti al vetriolo sull’attualità politica.

Meno conosciuto dai più, tuttavia, è l’aspetto più tradizionalmente intellettuale della sua produzione: laureato in filosofia, grande lettore di Jean-Paul Sartre, è docente a contratto di Etica ed economia all’Università Iulm di Milano e ha all’attivo diversi saggi di economia.

Con Il filo dell’aquilone. Vita di Astorre Cantacci (Mondadori), ora Del Debbio fa il suo esordio nella narrativa. Si tratta di un intenso romanzo di formazione che ha per protagonista, come recita il sottotitolo, Astorre Cantacci, un trovatello abbandonato sulla ruota di un convento nel 1945. Con sé portava solo un bigliettino, scritto dalla madre: «È nato lunedì. Dategli tutto l’amore che io non ho potuto dargli». All’anagrafe, in realtà, Astorre viene iscritto con il nome di Mario Casa. Il funzionario comunale, tipo bigotto e fantasioso, gli aveva dato quel cognome quasi a segnalarne in modo occulto l’origine «impura»: Casa, infatti, era l’acronimo di Cum amplexo sine amore. Dopo l’avvenuta adozione, tuttavia, Mario divenne Astorre. I Cantacci si rivelano una famiglia solida e rispettabile, capace di garantirgli affetto ma anche una buona posizione sociale, nell’ambito della Milano in piena ricostruzione. Astorre cresce felice, con facilità ad approcciarsi allo studio e anche alle ragazze. Eppure, qualcosa lo tormenta, come se quel benessere non gli bastasse. «Sento che alla mia anima non basta più la mia vita», confessa a uno dei frati del convento in cui è nato e in cui torna come in un pellegrinaggio esistenziale. «Vede, fra Gregorio», spiega al suo confidente spirituale, «mi sento come uno degli uccelli di quella voliera: tutto quello che faccio, magari mi fa anche volare, ma in gabbia. So che quello che le sto per dire è tutto e nulla, ma non mi sento libero. Nulla di quel che faccio corrisponde al desiderio di quello che amerei essere, anche se persino questo non mi è chiaro».

Astorre è «condannato a essere libero», per citare quel Sartre che abbiamo visto essere una delle letture predilette dall’autore. Nella risposta del religioso sta la chiave esistenziale del libro, oltre che la spiegazione del titolo. Frate Gregorio gli indica dei bambini che giocano con degli aquiloni. «Sai perché volano quegli aquiloni?», gli chiede il religioso con apparente noncuranza. Astorre ci prova: sarà per il vento, per il modo in cui sono costruiti, per la forma... Ma al frate queste risposte non bastano. C’è qualcosa di più profondo, eppure, a ben vedere, di più elementare. Alla fine gli rivela la soluzione: «Vedi, Astorre, quegli aquiloni volano in tutte le direzioni, si alzano e si abbassano, inventano delle figure e delle traiettorie sempre diverse, perché le manine di quei bambini tengono gli aquiloni ancorati a terra. Se quelle mani lasciassero andare il filo gli aquiloni non volerebbero più, cadrebbero immediatamente». Continua il frate: «Tutti, e per tutta la vita, cerchiamo il modo di volare, e tutti, per tutta la vita, cerchiamo dove ancorare il filo che ci permetta di volare. A chiunque succede che il filo talvolta si spezzi, che il vento cali, che la pioggia pesi sulle ali dell’aquilone e lo porti a terra. Anch’io è tutta la vita che desidero volare, e di farlo nella libertà e ad altezze sempre maggiori, lo desidero e l’ho desiderato sempre, pur essendone cosciente quando di più, quando di meno. La voglia di volare fuori della gabbia non si esaurisce mai». Poi, fuori di metafora: «La libertà da tutto e da tutti non esiste, non siamo creature destinate a una libertà incondizionata. Un filo legato a terra deve esserci per chiunque. Lo troverai anche tu un punto al quale attaccarlo. Magari è molto più vicino di quanto tu possa immaginare».

Dopo questo dialogo illuminante, Astorre va alla ricerca di sé stesso, della propria storia e di quella di chi gli è accanto. Scoprirà nel passato del convento in cui è cresciuto un episodio doloroso relativo alla seconda guerra mondiale. E scoprirà, appunto, il proprio «filo dell’aquilone», la propria radice, ciò che intreccia la libertà del singolo e la libertà degli altri. Sarà ancora una volta un religioso a dare un nome a questo filo d’aquilone: si tratta della compassione. «La compassione, caro Astorre, è quel sentimento che unisce la nostra umanità a quella degli altri, che ci fa sentire sulla nostra pelle quello che succede sulla pelle degli altri. E se Dio qualcosa aggiunge a tutto ciò è che sentendoci amati da lui proviamo maggiore amore per gli altri. Quei monaci non si chiusero entro le mura, in un rispetto legalistico della Regola, insensibili all’umanità sfregiata e vilipesa che bussava al portone. Viviamo nascosti in Dio, ma un Dio che si è fatto carne. Non potevano quei monaci non rispondere all’appello di quella stessa carne oltraggiata».