- Le prigioni europee sono sempre più incubatori della violenza islamista I programmi di deradicalizzazione sono inefficaci e i controlli scarseggiano.

- L’esperta: «Il punto debole di molti piani governativi contro l’estremismo è che l’adesione è volontaria. Far cambiare idea ai fanatici non è facile, ma è possibile. Anche l’intelligenza artificiale predittiva può aiutare».

Lo speciale contiene due articoli

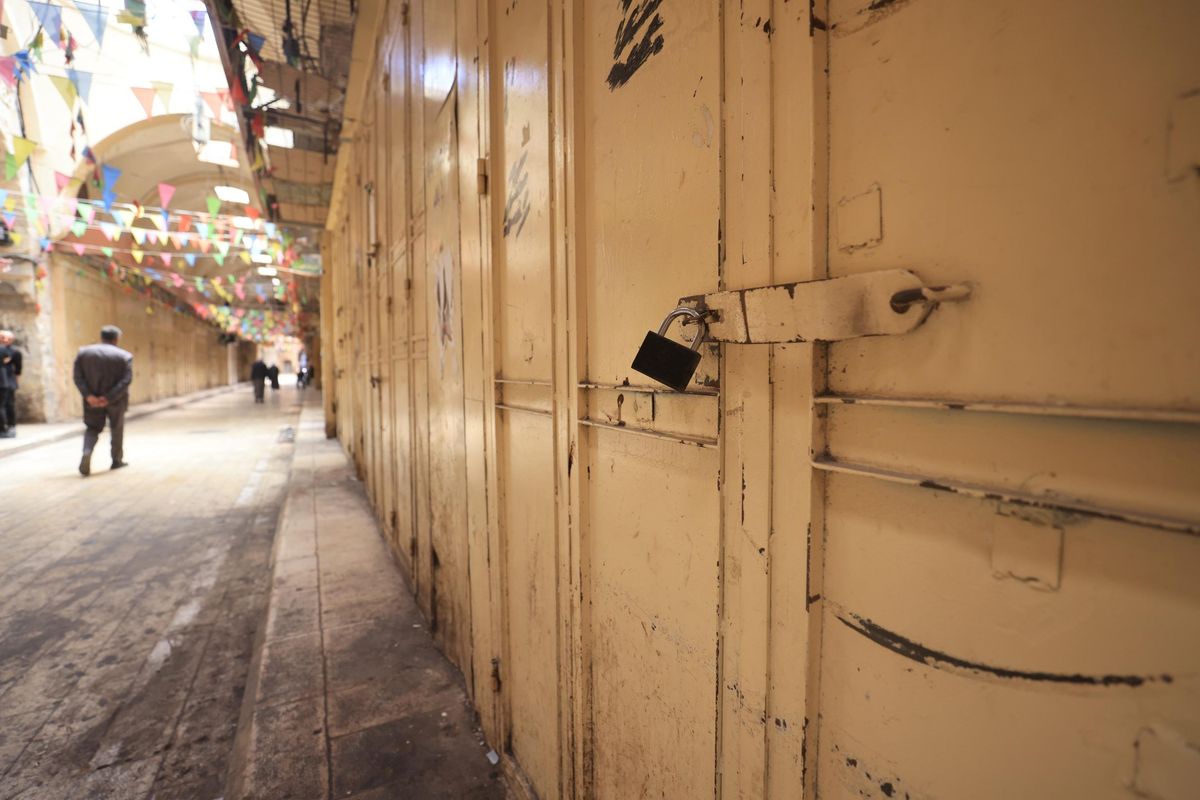

Le prigioni europee si stanno trasformando in incubatori di radicalizzazione jihadista. A più di un decennio dalla comparsa dei primi segnali d’allarme, il fenomeno non solo non è stato contenuto, ma secondo gli esperti rischia oggi una nuova escalation. Le celle diventano terreno fertile per la diffusione dell’estremismo islamista, soprattutto tra detenuti giovani, vulnerabili o con precedenti per reati comuni.

Secondo l’Europol, i luoghi di detenzione restano uno dei principali canali di reclutamento del terrorismo jihadista in Europa. Le dinamiche osservate includono proselitismo, creazione di microgerarchie interne, uso del carcere come «campo di addestramento ideologico», e consolidamento di reti tra detenuti radicali e futuri aspiranti jihadisti. La Francia – il Paese europeo con il più alto numero di detenuti schedati per terrorismo – segnala oltre 500 prigionieri condannati per reati legati all’estremismo islamico e oltre 900 classificati come a rischio di radicalizzazione. Il governo ha creato unità speciali e centri sperimentali di deradicalizzazione, ma con risultati contrastanti.

Nel 2020, un rapporto del Senato francese ha definito «deludenti» gli effetti delle politiche di prevenzione. Il Belgio, Paese colpito duramente dagli attentati di Bruxelles del 2016, ha adottato un approccio di separazione dei detenuti radicalizzati (circa 200) per limitarne l’influenza sugli altri. Tuttavia, il modello è difficile da applicare su larga scala a causa del sovraffollamento e della mancanza di personale specializzato. Secondo gli ultimi dati ufficiali, al 30 giugno 2024 nel Regno Unito si trovavano in custodia 252 persone accusate di terrorismo o di reati collegati al terrorismo: si tratta del dato più elevato da quando, nel 2020, sono iniziate le rilevazioni statistiche comparabili. La maggioranza degli individui detenuti (63%) è stata classificata come aderente a ideologie estremiste di matrice islamista. Un ulteriore 29% risulta legato a correnti dell’estrema destra, mentre il restante 9% è associato ad altre forme di radicalismo.

Nel corso dei dodici mesi precedenti al 31 marzo 2024, sono stati rilasciati complessivamente 53 detenuti condannati per reati connessi al terrorismo. In Inghilterra e Galles, la maggior parte dei soggetti condannati per terrorismo sconta la pena in carceri comuni, sottoposta ai regimi detentivi standard. Tuttavia, a partire dal 2017, l’esecutivo guidato dai conservatori ha introdotto tre «unità di separazione» per isolare fino a 28 detenuti ritenuti tra gli estremisti più pericolosi, nel tentativo di limitarne l’influenza sugli altri reclusi. Secondo l’International Centre for the Study of Radicalisation (Icsr), think tank affiliato al King’s College di Londra, le prigioni rappresentano un «incubatore per quasi ogni gruppo terroristico dell’epoca moderna», funzionando spesso da «rampa di lancio verso un’ulteriore radicalizzazione». Al tempo stesso, l’Icsr riconosce che l’ambiente carcerario ha anche «contribuito ad allontanare molti detenuti dall’estremismo e a prevenire nuovi episodi terroristici». Nel suo rapporto dell’aprile 2022, Jonathan Hall Kc, revisore indipendente della legislazione antiterrorismo britannica, ha sottolineato come gli ultimi quattro attacchi terroristici avvenuti sul suolo britannico siano stati compiuti da individui detenuti in custodia (come nel caso del carcere di massima sicurezza Hmp Whitemoor) o recentemente rilasciati in regime di licenza nella comunità, come accaduto negli episodi di Fishmongers’ Hall, Streatham e Reading. Tali circostanze hanno sollevato crescenti timori sull’efficacia delle politiche penitenziarie nella gestione dell’estremismo e hanno riacceso il dibattito sulla necessità di un cambiamento strutturale dell’approccio istituzionale al fenomeno.

In Germania, secondo le più recenti valutazioni dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), oltre 200 detenuti sono considerati a rischio radicalizzazione o già influenzati da ideologie estremiste. Una quota rilevante è ritenuta potenzialmente pericolosa, con legami accertati con reti jihadiste, in particolare con ambienti salafiti presenti sul territorio nazionale.

A destare allarme è la duplice funzione del carcere: non solo contenitore di soggetti già radicalizzati, ma anche ambiente fertile per il reclutamento e la diffusione dell’estremismo. L’isolamento, la rabbia verso le istituzioni, le fragilità psicologiche e il bisogno di appartenenza costituiscono un terreno ideale per l’adesione a ideologie violente.

A questo si aggiungono le attività di proselitismo all’interno delle strutture penitenziarie, spesso alimentate da detenuti già indottrinati o da falsi cappellani religiosi infiltratisi nel sistema. Per fronteggiare il problema, diversi Länder tedeschi hanno varato programmi di deradicalizzazione che coinvolgono imam moderati, psicologi e operatori sociali. Tuttavia, l’attuazione incontra ostacoli significativi: carenza di personale qualificato, barriere linguistiche e culturali, e una linea sottile e ambigua tra religione e radicalismo che rende complesso distinguere la fede autentica dalla propaganda estremista.

Uno scenario analogo si registra in Spagna. Secondo il ministero dell’Interno e vari rapporti dei servizi di intelligence, le carceri spagnole si stanno trasformando in veri e propri centri di radicalizzazione jihadista. Alla fine del 2024, erano circa 140 i detenuti classificati come membri dei «Grupos de Internos Radicalizados» (Gid), ossia prigionieri considerati estremisti islamici o particolarmente esposti al proselitismo salafita.

Il dato più significativo riguarda l’origine dei detenuti radicalizzati: oltre il 60% proviene dal Marocco, mentre il resto è composto da algerini, convertiti spagnoli e cittadini di altri Paesi del Maghreb e del Sahel. Non si tratta solo di soggetti passivi: molti proseguono la loro attività all’interno delle carceri, predicando l’ideologia salafita-jihadista e influenzando negativamente detenuti più giovani o psicologicamente vulnerabili. In un contesto segnato dal sovraffollamento e da risorse limitate, il controllo risulta spesso inefficace.

I programmi di deradicalizzazione promossi nei Paesi dell’Unione europea si presentano come frammentati e, nella maggior parte dei casi, scarsamente efficaci. L’assenza di un quadro comune a livello europeo, le difficoltà oggettive nel valutare i risultati concreti dei percorsi riabilitativi e la scarsa disponibilità dei detenuti a prendervi parte rappresentano ostacoli significativi. Un’indagine condotta da Eurojust ha messo in luce un dato allarmante: solo il 25% dei detenuti accetta di avviare volontariamente un processo di de-radicalizzazione, mentre la maggioranza respinge ogni forma di coinvolgimento esterno, percepita come una sorta di «rieducazione imposta dall’Occidente». Nel frattempo, le carceri europee continuano a costituire un terreno fertile per la proliferazione di nuove forme di estremismo. Quelle che dovrebbero essere strutture destinate al contenimento e alla riabilitazione del crimine rischiano sempre più spesso di trasformarsi in incubatori di radicalizzazione, alimentando dinamiche sotterranee ancora più difficili da contrastare.