Andrea Ferrazzi, Maticmind: «Per contrastare il cybercrime e il cyber attivismo la strada imboccata è quella giusta».Nel 2023 gli eventi cyber sono aumentati di circa il 30%: 3.302 soggetti colpiti a fronte dei 1.105 dell’anno prima. Questi sono i dati raccolti dal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale, CSIRT Italia che in quanto hub nazionale, riceve le notifiche obbligatorie e volontarie degli incidenti cibernetici che avvengono sul nostro territorio.Nel corso del 2023 il CSIRT Italia ha trattato 1.411 eventi cyber, per una media di circa 117 al mese, con un picco di 169 a ottobre. Di questi, 303 sono stati classificati come incidenti, per una media di circa 25 al mese.I settori più colpiti sono quelli delle telecomunicazioni, dell’amministrazione pubblica centrale e locale, seguono i trasporti, i servizi finanziari, il settore tecnologico e quello dell’energia. Nel 2023, il ransomware si è confermato la minaccia maggiormente significativa, soprattutto alla luce dell’impatto che ha avuto a livello nazionale. L’Agenzia ha osservato 165 eventi diretti verso operatori privati e PA, con un incremento percentuale del 27% rispetto al 2022. «I ramsonware sono tanti, ma soprattutto si vedono» spiega Andrea Ferrazzi, Cybersecurity Business Unit Director e Ciso del Gruppo Maticmind, una delle più importanti realtà italiane che si occupano di cybersicurezza. I ramsonware sono infatti gli incidenti cyber più conosciuti: attacchi hacker con cifratura dei dati e richieste di riscatto in bitcoin, come quelli alla Regione Lazio nell’estate 2021 e tanti altri.«Oggi però a preoccupare di più sono invece gli altri vettori di attacco, i più silenti. Quelli che come obiettivo hanno quello di colpire, non di chiedere riscatti» spiega Ferrazzi che precisa: «Sono soprattutto Cina e Russia i Paesi di origine di questo tipo di attacchi. Li chiamiamo attacchi di matrice state sponsored». Per mettere a terra la migliore strategia occorre «monitorare costantemente lo scenario geopolitico internazionale» continua Ferrazzi che ricorda come vanno crescendo i fenomeni di cyber attivismo. Con tale denominazione si fa riferimento a gruppi che hanno lo scopo di sostenere la causa di una delle parti in conflitto attraverso azioni cyber malevole con impatti chiaramente visibili, rivendicati successivamente dal gruppo stesso. Si tratta principalmente di eventi di tipo DDoS a danno di siti web di Pubbliche Amministrazioni e imprese. «Le matrici possono essere diverse. Riscontriamo spesso quella del fondamentalismo islamico e anche quelle legate all’ambientalismo. Per contrastare questi fenomeni però si sta facendo tanto» aggiunge: «Il legislatore è attivo: dal 17 ottobre entra in campo la direttiva Nis 2 che sposta l’attenzione sulla supply chain. Nel caso della Regione Lazio ad esempio la criticità si riscontrò nel fornitore. Adesso verranno imposti standard di sicurezza molto stringenti». Insomma ribadisce: «La strada imboccata è quella giusta». Resta da risolvere il nodo delle segnalazioni però, perché molte realtà, spesso le piccole, non possedendo il know-howe strutture interne dedicate alla cybersecurity, non segnalano l’evento. ciò di fatto impedisce non solo che esso venga pubblicamente conosciuto, ma anche che vi sia posta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni preposte a monitora.

Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)

La capitale in versione insolita: in giro dal ghetto ebraico a Villa Borghese, tra tramonti, osterie e nuovi indirizzi.

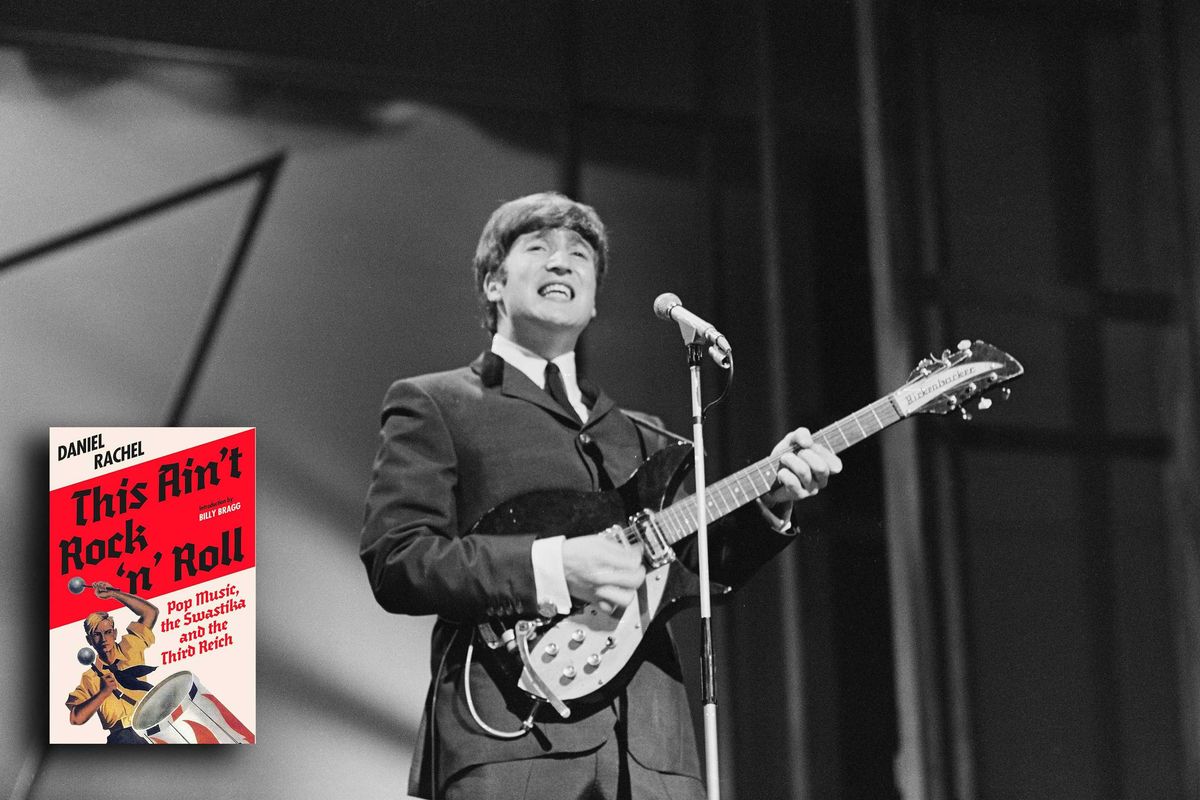

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Un saggio riscrive la storia della musica: Lennon si ritraeva come il Führer e Clapton amava il superconservatore Powell.

L’ultimo è stato Fedez: dichiarando di preferire Mario Adinolfi ad Alessandro Zan e scaricando il mondo progressista che ne aveva fatto un opinion leader laburista, il rapper milanese ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia avventata la fiducia politica riposta in un artista. Una considerazione che vale anche retrospettivamente. Certo, la narrazione sul rock come palestra delle lotte per i diritti è consolidata. Non di meno, nasconde zone d’ombra interessanti.

Gianrico Carofiglio (Ansa)

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.

(IStock)

Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti.

Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro.