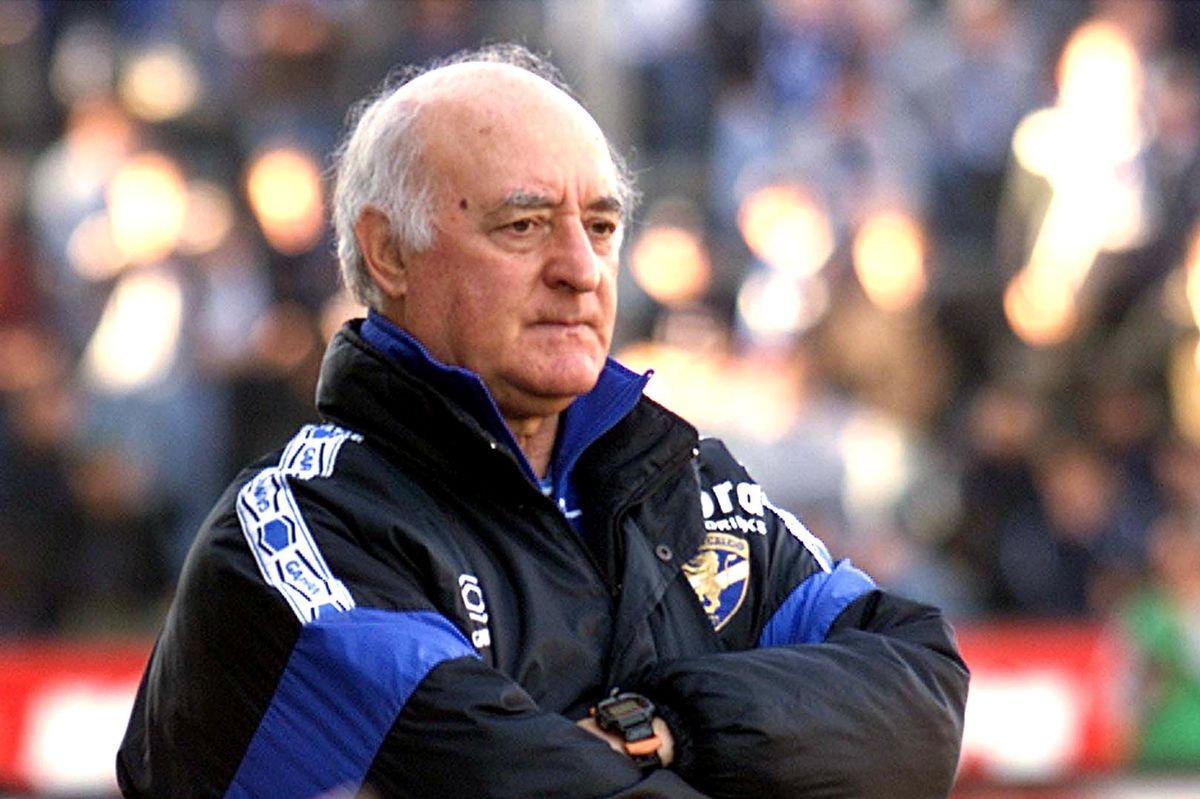

Carezze, sfuriate e record di panchine. Il calcio italiano è rimasto senza papà

La notizia della morte di Carlo Mazzone risuona tra capo e collo nel pomeriggio di un agosto sonnecchiante: somiglia a una colata di piombo fuso riversata a tradimento nel Tevere, che nell’immaginario romano è emblema fluido del tempo fuggitivo. Dunque Mazzone si congeda a 86 anni - malato, si dice, da un po’ -, circondato da moglie, figli, nipoti (era bisnonno), e sono in tanti a sperare che vada a finire come in una scena famosa del Marchese Del Grillo: il marchese burlone fa risuonare tutte le campane della città all’unisono per annunciare che è appena morto il pontefice, poi, quando Pio VII lo convoca per chiedergli spiegazioni, gli risponde: «Santità, lei non è morto, era uno scherzo, intendevo dire che è morta la giustizia». Con er sor Carletto, morto davvero e non per burla, non muore un papa ma un papà. Così lo consideravano i giocatori allenati in una carriera in panchina cominciata nel 1968 e terminata nel 2006: 1.278 panchine ufficiali, di cui 795 in Serie A. Un record. E non muore la giustizia, ma un uomo giusto sì. Forse vittima della retorica che ammantava il suo stesso personaggio trasformandolo in un’icona quasi rock, esaltandone il lato umano, non abbastanza quello squisitamente tattico. L’uomo del popolo, il comandante schietto che dice pane al pane e vino al vino, ma anche il difensivista, il gran maestro delle salvezze, il trasterverino dall’aforisma sferzante. Mazzone è stato questo, e pure tanto altro. Ha scoperto il talentone di Francesco Totti pescandolo dal vivaio giallorosso quando era un infante, ha intuito il ruolo ideale di Andrea Pirlo, spostandolo dalla trequarti alla linea mediana, davanti alla difesa, trasformandolo nel centrocampista più decisivo degli ultimi 30 anni di calcio italiano. «Un maniaco della preparazione, conosceva gli avversari in ogni dettaglio giorni prima della partita nell’epoca in cui non esisteva il web e la tv trasmetteva pochi match», dice Claudio Ranieri, suo giocatore ai tempi del Catanzaro. Aveva qualcosa del Nereo Rocco. Non la dialettica asburgica, lui era un romanaccio. Ma quando un giorno a Rocco un giornalista disse: «Mister, vinca il migliore», il corpulento triestino rispose: «Speremo de no». Mazzone invece avrebbe risposto: «Magara!», con la «a» finale, rafforzativo romanesco che trasforma l’auspicio in un desiderio icastico. «Lo chiamavo Er sor Magara», racconta Totti. «È stato un padre per me, prima di un allenatore. Mi ha insegnato a diventare uomo». Quella Roma anni novanta patrocinata da Franco Sensi, allenata per tre stagioni, gli costò campionati tribolati, ma parecchie soddisfazioni, come rifilare un secco 3-0 alla Lazio di Zeman. Non vinse nulla in quel periodo, sebbene i tifosi lo adorassero. Voleva una squadra compatta, prudente alla bisogna. «Amede’, quante partite ha giocato in serie A?»; «350, mister». «E quanti gol hai fatto?» «Quattro, mister». «Ecco, allora vorrei sapere ‘ndo cazzo vai, torna subito in difesa», disse nel 1995 ad Amedeo Carboni, terzino in vena di proiezioni offensive. Questo perché «Io posso di’ tutto a tutti, ma non tutti possono di’ tutto a me». Quando si congedò, gli fecero una grande festa. «Ahò, nun avemo vinto gnente, ma ce semo divertiti un sacco», scherzò. In verità, er Sor Magara di vittorie ne ha celebrate a bizzeffe. Specialista in salvezze ottenute con le unghie, in promozioni sfavillanti, come dimostrato con l’Ascoli di Costantino Rozza, con il Lecce, con il Cagliari con cui raggiunse l’Europa nel 1993, con il Bologna, a cui regalò la coppa Intertoto. Il vero capolavoro, per chi conserva il gusto balsamico dell’aneddotica rinfrancante, fu quando il presidente Corioni lo scelse per allenare il Brescia, dal 2000 al 2003. Gli regalò un certo Roberto Baggio e Baggio, convinto da Mazzone a rimettersi in gioco in provincia dopo una carriera da campione ineguagliabile, aveva le ginocchia a pezzi. Ma quando decise di firmare per le Rondinelle, fece apporre una clausola al contratto: rimango solo se in panchina c’è Mazzone. «Per lui mi sarei buttato nel fuoco», ricorda il Divin Codino. Mazzone, dall’alto del suo metro e 90, trattava tutti allo stesso modo, non amava l’affettazione metafisica dei commenti edulcorati, guardava i suoi uomini negli occhi e diceva le cose come stavano. A Baggio però dispensava attenzioni particolari, sapendo che una squadra vincente deve favorire i fenomeni coi piedi buoni, non limitarli in tattiche e schemini. Come durante il leggendario derby Brescia-Atalanta del 2001. Il Brescia va in vantaggio con Baggio, la Dea rimonta, infila tre reti con Sala, Doni e Comandini. Sembra finita. Poi Roby accorcia le distanze. Il tifo atalantino, tra i più bellicosi della Serie A, intona cori contro Mazzone, i suoi parenti, le sue origini un po’ terrone. «Se famo er 3-3 vengo sotto ‘a vostra curva», giurò Carletto imbufalito. Così accade: Baggio fa tripletta. Mazzone si immola in una corsa che manco Forrest Gump. Il suo vice Menichini e il dirigente Zanibelli lo placcano come nel rugby, ma non c’è niente da fare. Er Sor Magara si avvicina agli atalantini e urla «Li mortacci vostra». L’arbitro Collina lo espelle, ma vuoi mettere la soddisfazione. In quel Brescia militava pure un certo Pep Guardiola, agli ultimi scampoli di carriera da giocatore. «Io mi aspettavo Giunti», gli dice Mazzone come saluto di benvenuto. Quella maniera schietta di porsi cementa una comunione d’intenti. Guardiola, il fighetto del Barcellona, guadagna sul campo l’affetto del suo tecnico-papà. Al punto che quando Pep, diventato l’allenatore del tiki taka, il più blasonato al mondo, disputa in panchina la sua prima finale di Champions League, fa chiamare il suo ex mister e lo invita in tribuna d’onore per assistere al match. «Pensavo fosse uno scherzo», ricordò Mazzone, che di scherzi e contrappunti sferzanti se ne intendeva. Al punto che quando col suo Perugia sconfisse la Juventus, permettendo così alla Lazio di Sergio Cragnotti di vincere lo scudetto, commentò: «Ci voleva un romanista per far vincere qualcosa alla Lazio».