Chissà se a Paul Pogba sarà mai capitato di guardare in alto, verso il cielo quando è bello limpido. Lui, il sole, lo stava accarezzando davvero, un po’ come Icaro. Con la differenza che, invece delle ali di cera, aveva ricevuto i piedi di fata. Lì, per la calura estrema della gloria raggiunta, è cominciata la caduta dell’atleta, dell’uomo, una di quelle storie di apogeo e crollo di cui la letteratura sportiva è infarcita. Mamadou Papis Magassa, il suo primo allenatore, ricorda ancora il giorno in cui un Paul poco più che ragazzino non riusciva a completare un esercizio che consisteva nell’effettuare 50 palleggi di destro, 50 di sinistro e 50 di testa. Nella sessione successiva, dopo due giorni di pratica strenua e solitaria, lo completò col piglio di un Frank Rijkaard.

Ma la richiesta dell’accusa del Tribunale Antidoping giunta ieri mattina potrebbe metter fine, a soli 30 anni di età, a una carriera decollata solo in parte, costellata di episodi fuori dal campo degni di un romanzo pulp-esoterico. Pogba rischia 4 anni di squalifica dopo essere risultato positivo al deidroepiandrosterone, detto Dhea, un ormone precursore del testosterone, al termine del match Udinese-Juventus, il 20 agosto scorso. Una sostanza che migliora la prestazione sportiva, ma il nazionale francese ha sempre invocato la sua innocenza, rifiutando il patteggiamento e dichiarando di aver assunto i prodotti per errore, come eccipienti di un integratore lecito. Per Pogba era già arrivata la sospensione il 12 settembre, poi ribadita il 6 ottobre quando le controanalisi avevano confermato la positività. Il processo dovrebbe iniziare tra un mese circa, massimo 40 giorni: col patteggiamento non ci sarebbe stata la possibilità di un appello, in questo caso potrebbe essere ipotizzato un ricorso al Tas di Losanna. Per il momento il suo ingaggio da circa 8 milioni all’anno è stato ridotto dalla Juve al minimo sindacale, 2.000 euro al mese. Una cosa è sicura: quel suo presidiare la cabina di regia con passaggi vigorosi, il calciare il pallone da ambidestro a testa alta propiziando assist, la forza fisica nel vincere i contrasti che gli erano valsi il titolo di miglior centrocampista della sua generazione nel vivaio del Manchester United, non erano certo frutto di farmaci. Quando nel 2012 approdò alla Juventus facendo indispettire sir Alex Ferguson, l’allora diciannovenne nel giro della nazionale francese andava a guadagnare 23.000 euro alla settimana. Cifre record per un potenziale vice Pirlo che alla corte di Conte prima e di Allegri poi, disputò 124 partite, segnando 24 gol, sfornando assist a tamburo battente, trafiggendo l’Udinese nel gennaio 2013 con una bomba da trenta metri, ancora lei, l’Udinese, la stessa squadra contro cui anni dopo sarebbe risultato positivo all’antidoping per un destino burlone. Quel Pogba tornò allo United nel 2016 da campione affermato, vinse il Mondiale con i blues nel 2018, ma il carattere non era più quello del ragazzo di banlieu affamato di riscatto. «Era sempre in ritardo, con altri giocatori decidemmo di costituire una commissione interna per portare disciplina», ha dichiarato di recente Nemanja Matic a proposito dell’ex compagno di squadra. «Soffrivo di depressione», ricorda Pogba, che in quello United con Mourinho e Ibrahimovic vinse l’Europa League. Non era tranquillo. Quando è tornato alla Juve di Allegri, addio alle armi, non era più lo stesso. Nel 2022, durante una pausa per le qualificazioni delle nazionali ai Mondiali, fu aggredito nei pressi di casa sua, vicino a Parigi, da un commando armato di m-16 e pistole. Reclamavano il pagamento di 13 milioni di euro, un milione per ogni anno di carriera trascorso in pace, grazie alla protezione di vecchi amici della banlieu di Lagny-sur-Marne. Un pizzo retroattivo preteso per presunti favori. Il giornale Le Parisien e il fratello di Paul, Mathias, arrestato poi con l’accusa di estorsione per il suo coinvolgimento nell’aggressione, svelano una brutta storia di amicizie d’infanzia criminali, gelosie tra parenti - Mathias, anch’egli calciatore, non è mai esploso, benché fosse molto legato alla famiglia - richieste pressanti di soldi al Pogba affermato. Spunta la figura di un marabutto, una specie di stregone nella tradizione popolare musulmana. Mathias Pogba afferma che Paul avrebbe pagato quell’evocatore spirituale per portare sfortuna al compagno di nazionale Kylian Mbappé con un rituale esoterico, dice pure che è tutto registrato su una chiavetta usb. Paul non nega i contatti con il mago, ma spiega che il rapporto non serviva ad augurare malasorte a qualcuno, bensì a preservare sé stesso dagli infortuni e a garantire tutela spirituale ad alcune organizzazioni umanitarie della Guinea.

Ma il declino d’immagine spuntava ripido come un declivio, il viale del tramonto, pur partendo dal belvedere, faceva intendere come il Pogba degli esordi non si sarebbe più rivisto. Al netto dei fattucchieri invocati, l’unica magia auspicabile ora potrebbe farla la dea Eupalla, definita da Gianni Brera «musa del calcio bizzosa e generosa»: consentire al Pogba atleta un’ultima chance sul campo, sfoderando di nuovo i tentacoli da polpo implacabile sul pallone. Ma forse questo sarebbe davvero un sortilegio fantasy.

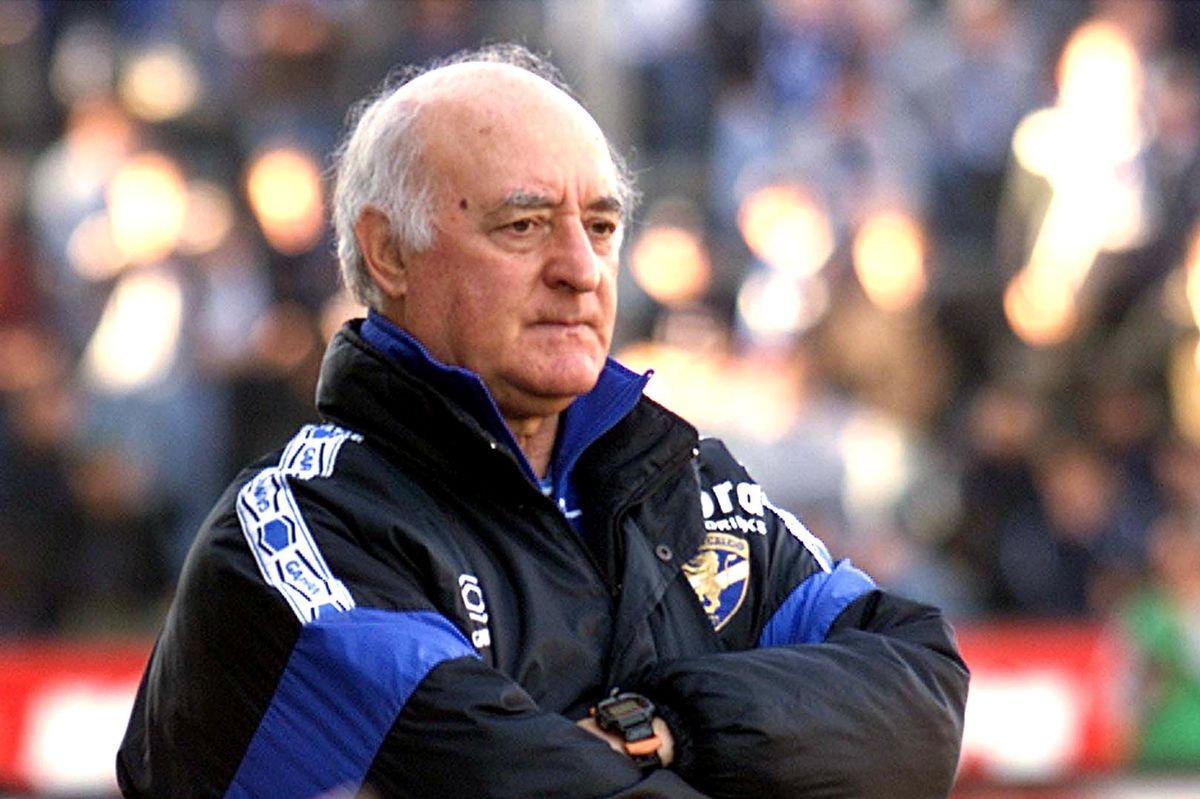

La notizia della morte di Carlo Mazzone risuona tra capo e collo nel pomeriggio di un agosto sonnecchiante: somiglia a una colata di piombo fuso riversata a tradimento nel Tevere, che nell’immaginario romano è emblema fluido del tempo fuggitivo. Dunque Mazzone si congeda a 86 anni - malato, si dice, da un po’ -, circondato da moglie, figli, nipoti (era bisnonno), e sono in tanti a sperare che vada a finire come in una scena famosa del Marchese Del Grillo: il marchese burlone fa risuonare tutte le campane della città all’unisono per annunciare che è appena morto il pontefice, poi, quando Pio VII lo convoca per chiedergli spiegazioni, gli risponde: «Santità, lei non è morto, era uno scherzo, intendevo dire che è morta la giustizia». Con er sor Carletto, morto davvero e non per burla, non muore un papa ma un papà. Così lo consideravano i giocatori allenati in una carriera in panchina cominciata nel 1968 e terminata nel 2006: 1.278 panchine ufficiali, di cui 795 in Serie A. Un record. E non muore la giustizia, ma un uomo giusto sì. Forse vittima della retorica che ammantava il suo stesso personaggio trasformandolo in un’icona quasi rock, esaltandone il lato umano, non abbastanza quello squisitamente tattico. L’uomo del popolo, il comandante schietto che dice pane al pane e vino al vino, ma anche il difensivista, il gran maestro delle salvezze, il trasterverino dall’aforisma sferzante. Mazzone è stato questo, e pure tanto altro. Ha scoperto il talentone di Francesco Totti pescandolo dal vivaio giallorosso quando era un infante, ha intuito il ruolo ideale di Andrea Pirlo, spostandolo dalla trequarti alla linea mediana, davanti alla difesa, trasformandolo nel centrocampista più decisivo degli ultimi 30 anni di calcio italiano. «Un maniaco della preparazione, conosceva gli avversari in ogni dettaglio giorni prima della partita nell’epoca in cui non esisteva il web e la tv trasmetteva pochi match», dice Claudio Ranieri, suo giocatore ai tempi del Catanzaro. Aveva qualcosa del Nereo Rocco. Non la dialettica asburgica, lui era un romanaccio. Ma quando un giorno a Rocco un giornalista disse: «Mister, vinca il migliore», il corpulento triestino rispose: «Speremo de no». Mazzone invece avrebbe risposto: «Magara!», con la «a» finale, rafforzativo romanesco che trasforma l’auspicio in un desiderio icastico. «Lo chiamavo Er sor Magara», racconta Totti. «È stato un padre per me, prima di un allenatore. Mi ha insegnato a diventare uomo». Quella Roma anni novanta patrocinata da Franco Sensi, allenata per tre stagioni, gli costò campionati tribolati, ma parecchie soddisfazioni, come rifilare un secco 3-0 alla Lazio di Zeman. Non vinse nulla in quel periodo, sebbene i tifosi lo adorassero. Voleva una squadra compatta, prudente alla bisogna. «Amede’, quante partite ha giocato in serie A?»; «350, mister». «E quanti gol hai fatto?» «Quattro, mister». «Ecco, allora vorrei sapere ‘ndo cazzo vai, torna subito in difesa», disse nel 1995 ad Amedeo Carboni, terzino in vena di proiezioni offensive. Questo perché «Io posso di’ tutto a tutti, ma non tutti possono di’ tutto a me». Quando si congedò, gli fecero una grande festa. «Ahò, nun avemo vinto gnente, ma ce semo divertiti un sacco», scherzò. In verità, er Sor Magara di vittorie ne ha celebrate a bizzeffe. Specialista in salvezze ottenute con le unghie, in promozioni sfavillanti, come dimostrato con l’Ascoli di Costantino Rozza, con il Lecce, con il Cagliari con cui raggiunse l’Europa nel 1993, con il Bologna, a cui regalò la coppa Intertoto. Il vero capolavoro, per chi conserva il gusto balsamico dell’aneddotica rinfrancante, fu quando il presidente Corioni lo scelse per allenare il Brescia, dal 2000 al 2003. Gli regalò un certo Roberto Baggio e Baggio, convinto da Mazzone a rimettersi in gioco in provincia dopo una carriera da campione ineguagliabile, aveva le ginocchia a pezzi. Ma quando decise di firmare per le Rondinelle, fece apporre una clausola al contratto: rimango solo se in panchina c’è Mazzone. «Per lui mi sarei buttato nel fuoco», ricorda il Divin Codino. Mazzone, dall’alto del suo metro e 90, trattava tutti allo stesso modo, non amava l’affettazione metafisica dei commenti edulcorati, guardava i suoi uomini negli occhi e diceva le cose come stavano. A Baggio però dispensava attenzioni particolari, sapendo che una squadra vincente deve favorire i fenomeni coi piedi buoni, non limitarli in tattiche e schemini. Come durante il leggendario derby Brescia-Atalanta del 2001. Il Brescia va in vantaggio con Baggio, la Dea rimonta, infila tre reti con Sala, Doni e Comandini. Sembra finita. Poi Roby accorcia le distanze. Il tifo atalantino, tra i più bellicosi della Serie A, intona cori contro Mazzone, i suoi parenti, le sue origini un po’ terrone. «Se famo er 3-3 vengo sotto ‘a vostra curva», giurò Carletto imbufalito. Così accade: Baggio fa tripletta. Mazzone si immola in una corsa che manco Forrest Gump. Il suo vice Menichini e il dirigente Zanibelli lo placcano come nel rugby, ma non c’è niente da fare. Er Sor Magara si avvicina agli atalantini e urla «Li mortacci vostra». L’arbitro Collina lo espelle, ma vuoi mettere la soddisfazione. In quel Brescia militava pure un certo Pep Guardiola, agli ultimi scampoli di carriera da giocatore. «Io mi aspettavo Giunti», gli dice Mazzone come saluto di benvenuto. Quella maniera schietta di porsi cementa una comunione d’intenti. Guardiola, il fighetto del Barcellona, guadagna sul campo l’affetto del suo tecnico-papà. Al punto che quando Pep, diventato l’allenatore del tiki taka, il più blasonato al mondo, disputa in panchina la sua prima finale di Champions League, fa chiamare il suo ex mister e lo invita in tribuna d’onore per assistere al match. «Pensavo fosse uno scherzo», ricordò Mazzone, che di scherzi e contrappunti sferzanti se ne intendeva. Al punto che quando col suo Perugia sconfisse la Juventus, permettendo così alla Lazio di Sergio Cragnotti di vincere lo scudetto, commentò: «Ci voleva un romanista per far vincere qualcosa alla Lazio».

Gli uomini di genio, benedetti dal talento che lo scientismo procedurale derubricherebbe a semplice genetica, si dividono in due categorie. Ci sono quelli che fanno cose che gli altri non riescono a fare. Poi ci sono quelli - pochissimi - che fanno cose che gli altri non riuscirebbero nemmeno a pensare.

Prendete l’Nba. Il 5 aprile 1984, Kareem Abdul-Jabbar segnava il punto numero 31.422 della sua carriera nella massima lega americana di pallacanestro, infrangendo il primato di quell’altro lungagnone di Wilt Chamberlain, all’epoca impegnato nella sua nuova vita da attore sul set di Conan il distruttore, a fianco di Arnold Schwarzenegger. Lo fece con la sua specialità, il gancio cielo: Kareem teneva il corpo tra palla e difensore avversario, stendeva il braccio che maneggiava la sfera - solitamente lanciato dai generosi assist di Magic Johnson - dalla parte opposta, sopra la testa, spiccava il volo forte dei 218 cm di statura con la mano tesa, verticale, completamente rivolta a canestro. Manco la contraerea l’avrebbe fermato. Indossava la maglia dei Los Angeles Lakers e quella partita contro gli Utah Jazz viene ricordata sui parquet di mezzo mondo. Ma il 1984, pieno edonismo reaganiano, era destinato a generare ulteriori leggende. Otto mesi dopo, gli dei del basket mandarono sulla terra qualcuno capace di ricevere il testimone da Abdul-Jabbar, sfoggiando la stessa casacca. LeBron James, nato il 30 dicembre 1984 dal ventre di mamma Gloria minorenne, un’infanzia travagliata, una carriera da predestinato fin dagli albori del liceo, ha segnato martedì notte, nel match tra i Lakers e Oklahoma City, i 36 punti necessari a diventare il cestista più prolifico di sempre. Davanti a lui c’era proprio Kareem, che simbolicamente gli ha passato il testimone sotto forma di pallone. Tra il pubblico, Magic Johnson, John McEnroe, una pattuglia di vip disposti a pagare fino a 24.000 dollari per un posto in prima fila. Adesso c’è già chi scatena i campanilismi, domandandosi se il più grande di tutti sia lui o rimanga Michael Jordan. Una prima differenza tra i due emerge scartabellando tra gli inizi delle rispettive carriere. «Air» Jordan, da giovane liceale, era considerato una nuova leva promettente ma il suo percorso verso il dominio assoluto comincia con un’esclusione clamorosa: l’allenatore Pop Herring della squadra dei Buccaneers lo considera troppo basso, poco attrezzato per militare nella prima squadra, e lo scarta. Instillandogli la rabbia necessaria per prendersi la rivincita l’anno successivo. LeBron no, per lui la strada parte in discesa. A tre anni si dice che il compagno della madre gli abbia regalato un piccolo canestro per far pratica, distogliendo la sua attenzione dal wrestling, passione infantile. Al liceo si allena come un forsennato e spicca sia nella squadra di basket della Saint Vincent-Saint Mary, sia in quella di football americano, al punto che prendere una decisione su quale carriera intraprendere diventa un nodo gordiano. Ci pensa il giornalista Grant Wahl - morto di recente durante i Mondiali di calcio del Qatar - a persuaderlo: grazie a lui, James diventa il primo liceale ad apparire sulla copertina di Sports Illustrated, nel 2003, e il suo nome quello stesso anno è in cima alla lista dei possibili nuovi ingressi in Nba. Ha 18 anni, è un’ala di 206 cm. Lo ingaggiano i Cleveland Cavaliers, la squadra della città vicino a Akron, dove è nato. La prima partita finisce con una sconfitta, ma i 17.000 tifosi accorsi a vederlo intuiscono che quel titano non è un atleta qualsiasi: 25 punti, 6 rimbalzi, 9 assist e la promessa di fare molto di più nell’immediato futuro. Disputa le prime finali per il titolo nel 2007, inanella riconoscimenti, aiuta i compagni a compiere passi in avanti verso la conquista del campiobnato, che però non arriva. Lui ci resta male, patisce la compagnia di sodali volenterosi e devoti però poco disinvolti nei momenti decisivi. Sceglie di trasferirsi ai Miami Heat, nel cuore della Florida, dopo un’intervista rilasciata a Espn l’8 luglio 2010 in cui spiega ai tifosi disperati quella che passerà alla storia come «The decision», la decisione fatale. Un anno di rodaggio, poi dimostra di averci visto giusto. Al sole di South Beach arrivano due titoli Nba, seguiti dalla controdecisione: tornare ai suoi Cavaliers per portarli finalmente al trionfo (mai raggiunto nella storia della franchigia) che puntualmente arriva. Ormai leggenda vivente, James si trasferisce a Los Angeles, costa occidentale del Paese, nei Lakers che hanno visto passare giocatori come Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant e «Magic» Johnson. Gente della schiatta di Larry Bird dei Boston Celtics, incastonati nel Pantheon dei migliori proprio assieme a James e naturalmente al demiurgo Michael Jordan. Ed è con il titolo vinto indossando la casacca gialloviola che LeBron si propone nel ruolo di sfidante dell’immaginario contro MJ, i due cestisti statunitensi più famosi della storia. Se li si paragonasse sulla base dei titoli, non ci sarebbero dubbi: Jordan ha vinto sei finali Nba su sei disputate, LeBron è a quota tre su nove. Jordan era la punta di lancia di una macchina perfetta: i Bulls degli anni Novanta. James sovente è stato squadra da solo, non tanto per una mera questione di punti ma per la capacità di risultare decisivo in collettivi distinti, vincendo l’Nba con tre franchigie diverse in 10 anni. Insomma, la disfida su chi sia il migliore non passa attraverso i canestri realizzati, che nel basket sono semplice statistica. Torna alla mente il bizzarro caso del brasiliano Oscar Schmidt, pilastro nella serie A1 italiana degli anni Novanta con la squadra di Pavia. Una media realizzativa mostruosa, talvolta di 40 punti e oltre a match, condita però dalla capacità quasi cannibale di fagocitare il gioco, facendo perdere brillantezza alla formazione. Ciò non significa che per LeBron James i punti siano bazzecole. Ultimamente gli interessano eccome, specie sul piano elettorale. In questo si innesca un’ulteriore differenza con Jordan. LeBron fa politica, talvolta con entrate a gamba tesa non sempre pertinenti ai contesti in cui è chiamato in causa, preda di una foga ultraliberal e pro black live matters che lo ha portato ad appoggiare in maniera acritica la corsa di Barack Obama prima e Hillary Clinton poi alla Casa Bianca. Scatenando l’ironia del suo arcinemico di sempre, Donald Trump: «Il migliore di tutti è Michael Jordan, soprattutto perché non faceva politica», ha detto un giorno l’ex presidente, rincarando la dose: «Una volta ho visto LeBron intervistato dal più stupido giornalista della tv americana, Don Lemon della Cnn, che lo ha fatto quasi sembrare intelligente, il che, per LeBron non è facile». E fosse solo Trump, il problema. James ha più volte incrociato i guantoni sullo stesso argomento pure con Zlatan Ibrahimovic. «La politica divide, lo sport unisce, non mi piacciono le persone che sfruttano la loro fama per occuparsi di argomenti che non conoscono, meglio fare ciò in cui si è bravi», disse un giorno il campione svedese pungolando il cestista. «Predico alla mia gente su uguaglianza e ingiustizia sociale», aveva replicato James, piccato. Le ruggini tra i due hanno una genesi gustosa: si dice che quando Ibrahimovic fu ingaggiato dai Los Angeles Galaxy per militare nel campionato di calcio nordamericano, James gli abbia spedito una sua canotta dei Los Angeles Lakers. Zlatan, dopo averla ricevuta, pare l’abbia autografata e rispedita al mittente, scatenando l’ilarità del Web. Ma anche qui il destino ha poi deciso di mettere uno zampino. LeBron James è tra gli investitori del fondo Main Street Advisors di Los Angeles, a sua volta collegato con la Red Bird di Gerry Cardinale, attuale patron del Milan, squadra in cui giganteggia il veterano Ibra.