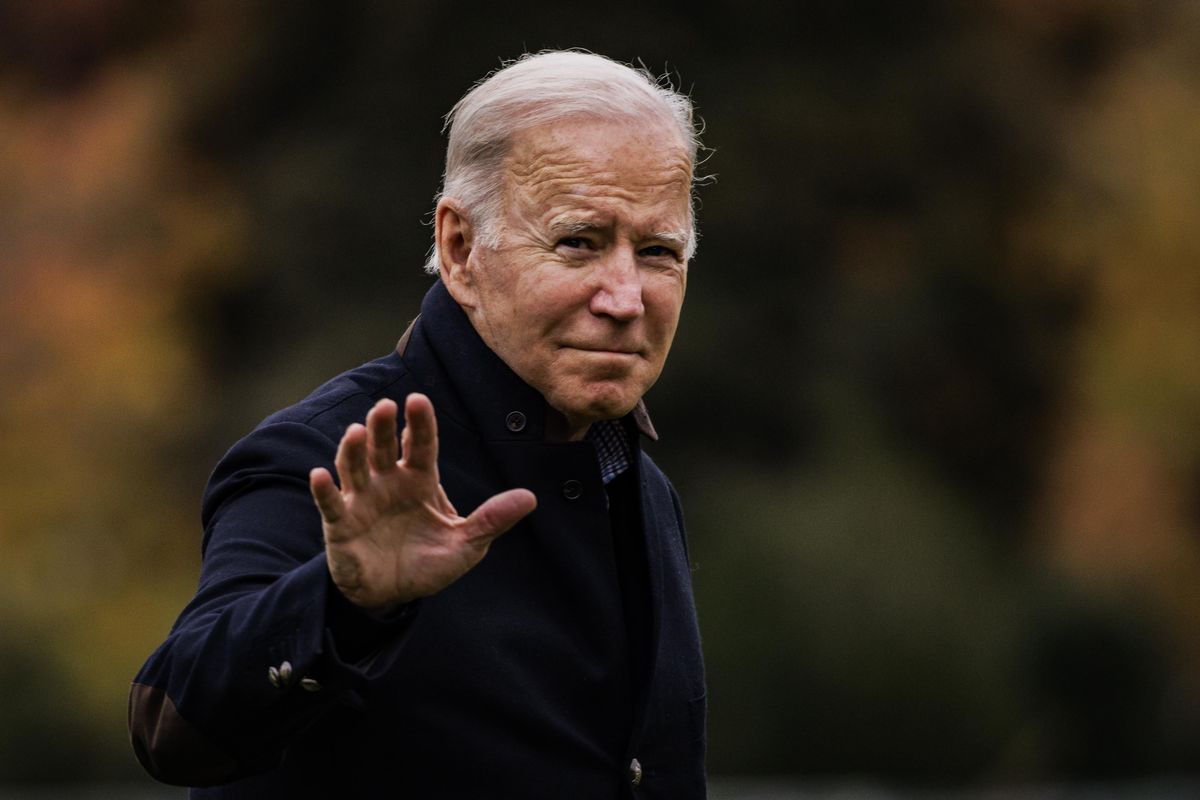

«Aiutò azienda cinese contro gli Usa». Biden rischia per gli affari del figlio

Si preannunciano nuove grane per Joe Biden a causa di suo figlio Hunter. Sabato, il New York Times ha riportato un fatto che rischia di creare non pochi grattacapi alla Casa Bianca. Bhr - società finanziaria di cui lo stesso Hunter era membro fondatore - ha infatti favorito la cessione dell'80% di un'importante miniera di cobalto, situata nella Repubblica democratica del Congo, da parte della società americana Freeport-McMoRan al colosso statale cinese China Molybdenum. Il costo complessivo dell'operazione è stato di 3,8 miliardi di dollari: in particolare, 2,65 miliardi sono stati messi dalla stessa China Molybdenum, mentre 1,14 miliardi sarebbero arrivati da Bhr: quella Bhr che, sempre secondo il New York Times, era detenuta al 30% da Hunter e da due suoi soci americani, mentre il resto era «di proprietà o controllato da investitori cinesi che includono la Bank of China».

Ora, va da sé che tutto questo pone in luce una serie di problemi non indifferenti. Innanzitutto il figlio dell'attuale presidente americano è stato coinvolto in un'operazione che ha contribuito a mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. Va infatti sottolineato che la miniera in questione è quella di Tenke Fungurume, che rappresenta una delle principali fonti di cobalto a livello mondiale. Quel cobalto che costituisce un asset sempre più importante per gli Stati Uniti. Un rapporto pubblicato lo scorso giugno dalla stessa Casa Bianca ha infatti sottolineato che «il Dipartimento dell'Energia rileva che, oggi, la Cina raffina il 60% del litio mondiale e l'80% del cobalto mondiale, due componenti fondamentali per batterie ad alta capacità, che presentano una vulnerabilità critica per il futuro dell'industria automobilistica nazionale statunitense».

Un secondo fattore rilevante è l'anno in cui questa operazione è stata condotta: si tratta del 2016, quando cioè Joe Biden era ancora in carica come vicepresidente degli Stati Uniti. Si allunga dunque l'elenco delle attività controverse svolte da Hunter mentre suo padre era il numero due della Casa Bianca: ricordiamo, a tal proposito, il suo ingresso tra le alte sfere dell'azienda energetica ucraina Burisma Holdings nel 2014 o il viaggio a Pechino, insieme al genitore, sull'Air Force Two nel 2013: viaggio a cui seguì - guarda caso - l'ottenimento di una licenza dalle autorità di Shangai per costituire proprio Bhr. Ovviamente, neanche a dirlo, tutti smentiscono il conflitto di interessi: secondo il New York Times, la Casa Bianca ha infatti negato che Joe Biden fosse a conoscenza del coinvolgimento del figlio nell'affare della miniera, mentre un ex membro del cda di Bhr ha riferito che Hunter non avrebbe nulla a che fare con la vicenda. Posizioni di cui è doveroso prendere atto, ma che lasciano un tantino perplessi.

In terzo luogo, tutto questo conferma ulteriormente i controversi rapporti del figlio di Biden con Pechino, a partire dai suoi legami con Ye Jianming: businessman che, prima di cadere in disgrazia, era a capo della società Cefc China Energy e che vantava connessioni con alcuni settori dell'Esercito popolare di liberazione. In particolare, un rapporto dei senatori repubblicani, pubblicato l'anno scorso, aveva scoperto che nel 2017 l'azienda cinese State Energy HK Limited avesse effettuato due bonifici dal valore di sei milioni di dollari a una società di Rob Walker: figura, che il rapporto definì «un socio d'affari di lungo corso» di Hunter: quella stessa State Energy HK Limited che era a sua volta affiliata a Cefc China Energy.

Tuttavia c'è un ulteriore aspetto interessante da sottolineare. La notizia della miniera non è esattamente uno scoop. Per quanto senza particolare enfasi, la cosa era già uscita sulla stampa da qualche tempo: fu, per esempio, citata dal Financial Times già nell'ottobre 2019. Ci sarebbe quindi da chiedersi per quale ragione il New York Times abbia deciso di mettere proprio adesso questa storia sotto i riflettori: tanto più che, soprattutto durante l'ultima campagna elettorale per le presidenziali, non è che il quotidiano in questione risultasse troppo attento ai delicati affari di Hunter. Non è che la testata - di noti sentimenti liberal e mostratasi tutto sommato abbastanza amichevole verso Joe Biden lo scorso anno - abbia voluto colpire politicamente l'attuale presidente? Non è del resto un mistero che la sinistra dem sia sempre più scontenta dell'inquilino della Casa Bianca. E rispolverare oggi la storia della miniera non è di particolare aiuto a un Joe Biden che deve contemporaneamente fronteggiare dossier scottanti come il caro benzina, l'inflazione, l'immigrazione clandestina o l'Afghanistan. E infatti, non appena il New York Times ha ripreso la questione della miniera, i repubblicani sono andati all'attacco. Il senatore Tom Cotton ha parlato di «corruzione di famiglia», mentre il deputato Ken Buck ha chiesto al Dipartimento di Giustizia la nomina di un procuratore speciale per indagare sugli affari di Hunter: una mossa forse intentata nella speranza di arrivare prima o poi a un impeachment presidenziale. E allora no: Joe Biden non può decisamente dormire sonni tranquilli.

Lipsia, il mercato e il vecchio municipio (iStock)

Lipsia, il mercato e il vecchio municipio (iStock) La città di Brno in Repubblica Ceca (iStock)

La città di Brno in Repubblica Ceca (iStock) Trnava, Slovacchia (iStock)

Trnava, Slovacchia (iStock) Il centro storico di Brașov in Transilvania (iStock)

Il centro storico di Brașov in Transilvania (iStock)