Storie nel bosco o storie del bosco? Ad ascoltare storie si va nei teatri. O nelle piazze, se adeguatamente attrezzate. O ancora in una casa, o intorno a un fuoco acceso. Oppure in un cinema, al chiuso o all’aperto. O in biblioteca. O in un centro culturale. Oppure ci si sdraia comodamente sul proprio divano e si mette su un audiolibro, o un cd con vecchie poesie lette magari dal grande Dylan Thomas, o ci si fa cullare dalla vociona grassa di Giuseppe Battiston che ci racconta le vicende di un’indagine del commissario Maigret. Ma esiste anche un altro tipo di intrattenimento: il racconto o teatro in selva. Pratica remota, molto popolare nelle civiltà preromane, ad esempio nella Grecia a noi antica, caduta quindi di certo in disgrazia durante le lunghe epoche di divisione certosina tra la civitas, ovvero tutto quel che esisteva entro le mura, intra moenia, e dunque civile, e quel che stava al di fuori, il periglioso, il veemente, l’improvviso, l’incivile, appunto extra moenia. Soltanto i santi, i mercanti e i temerari cavalieri se ne andavano in giro a quei tempi, se non costretti da avverse condizioni. Non a caso era uso fare testamento prima di partire.

Nella nostra comoda e rilassata, si fa per dire, modernità, i boschi sono tornati a riposare, a crescere e a ospitare tanti visitatori, i più giornalieri, occasionali, la domenica soprattutto, o nei periodi di ferie. Proprio in questi nuovi boschi a noi contemporanei si è rinforzata la pratica o l’arte di raccontare storie tra gli alberi, vicino ai muschi, lungo i sentieri. Uno dei primi cantastorie che ho incontrato nei boschi fu il compianto Giuliano Scabia (1935-2021), factotum del teatro italiano diremmo posteduardiano, autore di teatri portati in scena alla Biennale di Venezia, creatore di cavalli azzurri che hanno furoreggiato nei manicomi quando erano ancora vincolati a pregiudizi e ahinoi, nascondevano i peccati dell’uomo, educatore sommo al celebre Dams di Bologna, fucìna di futuri scrittori e artisti, irriverente animatore di città come accadde a Torino a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, coinvolgendo bande di operai, studenti e chi più ne ha più ne metta. Ma anche umile teatrante di paese, in viaggio col suo teatrino di bambole e personaggi, da un paese all’altro, nella comunità variopinta dell’Appennino tosco-emiliano.

Tra le mani e le visioni di Scabia è transitato un pezzo, lo si può ben dire, di cultura italiana, quando il teatro non era soltanto una scatola chiusa, un po’ come è ridiventato negli ultimi decenni, ma un esperimento sociale, un’occasione di incontro, una possibilità tra persone diversissime, per educazione scolastica, per esperienza, ma quelli erano tempi così, oggi siamo tornati alle discipline rigide, alle ambizioni stralunate, ai geni, mentre nessuno di quel tempo si sarebbe creduto tale. Eppure avevano forse più diritto di noialtri di credersi, ma così non era.

Vidi dal vivo la prima volta Scabia in un bosco, nel novarese, una iniziativa organizzata dalla compagnia teatrale di Franco Acquaviva, il nomadico Teatro delle Selve. Lì, in un boschetto al termine di un sentiero, c’era questo uomo dagli occhi azzurrissimi, i capelli oramai canuti, ma ancora folti, piccolo, che agitava le sue mani e leggeva racconti di animali, di lupi, di volpi, e di tanto altro. I bambini presenti invero ascoltavano, alcuni, altri meno. Io ero con un amico poeta, e tutti e due ci siamo messi ad ascoltare, ma a quell’epoca eravamo di fretta, la mia purtroppo è una generazione nata e cresciuta nella fretta, e non l’abbiamo lasciato finire; ci sembravano storielle troppo facili, troppo piccole, e senza spettacolo, soltanto l’uomo e la sua voce, quanto rimpiango quella stupidità di avere 20 anni e farsi ingannare da certe idee! Oggi farei carte false, o quasi, per riaverlo qui, in un bosco qualsiasi, e poterlo andare ad ascoltare.

Giuliano Scabia univa spesso ritualità antiche e poesia, non solo quando scriveva ma anche quando eseguiva i suoi concerti teatrali, spesso attraversando i luoghi e fra questi appunto i boschi. Non resta molto di quella stagione se non nei ricordi vividi di chi c’è stato, per tutti gli altri è solo un eco. Ma se andiamo in libreria qualcosa ritroviamo: ad esempio il commovente Lettere a un lupo (Casagrande, Bellinzona, 2001), Il poeta albero (Einaudi, Torino, 1995), L’insurrezione dei semi (Ubulibri, Milano, 2000), Opera della notte (Einaudi, Torino, 2003), Teatro con bosco e animali (Einaudi, Torino, 1987), il ciclo di romanzi di Nane Oca, il postumo Il ciclista prodigioso (Einaudi, Torino, 2022). Tutti i temi che oggi tanti autori e poeti attraversano pensandosi i primi a farlo sono stati puntualmente anticipati dal buon Scabia, che di queste cose ne sapeva, la sua sensibilità era orientata proprio ad ascoltare/oscultare ogni forma di esistenza, fino all’immaginabile comporre lettere per i lupi che di tanto in tanto intravedeva, forse più con gli occhi della fantasia che dal vero.

«Caro lupo, dunque ci sei, di nuovo, nei boschi: forse anche nel bosco che è qui davanti a me - il tuo bosco: percorso in questi anni dagli occhi ricercanti e assassini di un uomo - come me - che tutti chiamano mostro, tagliatore di carni umane. O lupo, caro lupo - forse insieme, studiando le nostre menti, riusciremo a capire chi sei, e chi siamo», così scriveva in Lettera a un lupo.

Oppure: «Ah, ciripirìp, che bel rondoncino/allievo di rondondonità/è sulle curve la difficoltà/facile invece planare/Che bèl! Nel so dialèto/sento ch’l dixe (el rondoneto)/(pimpirineto bufèto narèto)/che èa paura va via/quando el vento supiando…» da Il poeta albero.

Ovviamente vince il gioco, come anche in tanta poesia e filastrocca di Tonino Guerra, ed è anche semplice, se vogliamo senza grandi pensieri dietro, sebbene le idee non manchino. Una lingua che s’inventa, storie che ci raggiungono con quel qualcosa che sì, pare davvero perduto, di quel mondo aperto, dove le classi sociali erano anche meno rigide, non per scelta, semmai per visione di generazioni che al contrario il mondo cercavano di aprirlo, senza vivere nella paura dell’altro. Dove è finita quella fantasia libera? Quella cultura che si illudeva di essere per tutti o per tanti, ma comunque viaggiava, arrivava, univa?

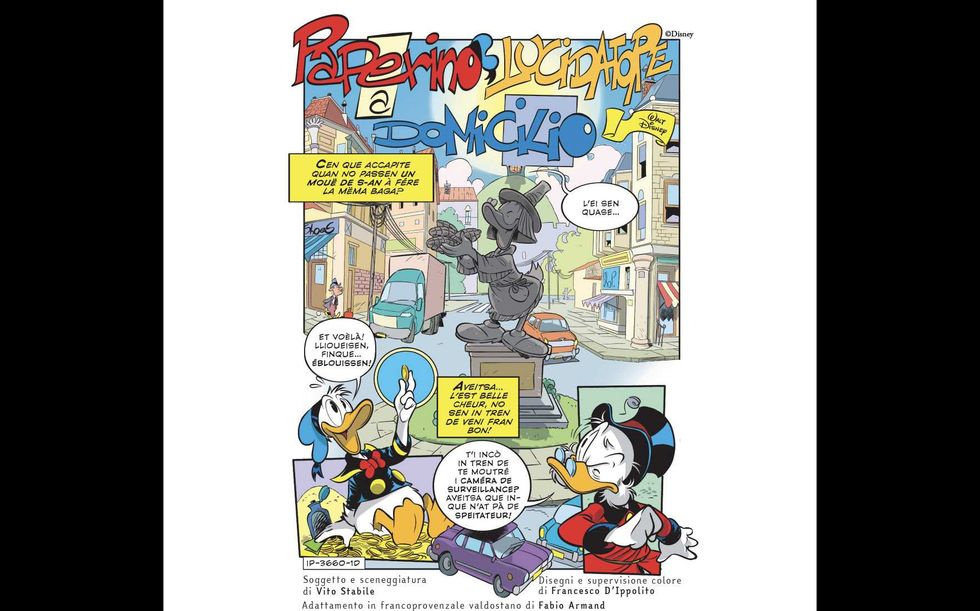

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)