Nato all'indomani dell'Unità d'Italia, il servizio militare obbligatorio durò quasi un secolo e mezzo. Parte integrante del percorso formativo degli italiani, la sua reintroduzione è ancora oggetto di dibattito.

Dopo 143 anni l’obbligo di leva terminò definitivamente il 1°gennaio 2005 per effetto della legge Martino (23 agosto 2004 n.223) varata durante il governo Berlusconi II. Da quella data, l’Esercito italiano sarebbe stato formato esclusivamente da professionisti su base volontaria. Finiva così vent’anni fa un percorso iniziato all’indomani dell’Unità d’Italia quando un’altra legge aveva stabilito l’estensione progressiva della leva obbligatoria a tutto il territorio della nuova nazione. Il ministro della guerra Agostino Petitti Bagliani di Roreto annunciò l’estensione dell’articolo 75 dello Statuto albertino che regolava l’obbligatorietà del servizio militare nel Regno di Sardegna a tutte le province del nuovo regno d’Italia. Il percorso non fu affatto semplice, sia per la disomogeneità storica nell’organizzazione del servizio militare negli ex stati italiani che per i problemi socio-economici che la leva obbligatoria avrebbe portato in particolar modo nel Mezzogiorno. La discussione sul modello da applicare alla nuova nazione fu lungo e travagliato: all’estensione progressiva della coscrizione si accompagnò la discussione sul modello di esercito da adottare. Da una parte quello francese, basato su un esercito di professionisti e limitato nel numero ma superiore in preparazione e quello prussiano, fondato invece sulla quantità e di conseguenza sull’estensione universale del servizio militare. Attraverso una serie progressiva di decreti che allargavano l’estensione della leva (e che causarono forti proteste represse con il sangue nelle ex province del regno borbonico) nel 1863 l’obbligo fu esteso a tutto il territorio italiano. Il modello inizialmente applicato fu quello già adottato nel regno sabaudo sotto la guida del generale Alfonso La Marmora, mentre l’opera dell’ex volontario emiliano delle guerre d’indipendenza piemontesi Manfredo Fanti contribuì a forgiare la logistica e le infrastrutture del nuovo esercito in particolare nel centro Italia (Fanti fu il fondatore della prestigiosa accademia militare di Modena). Al Sud, i vertici piemontesi trovarono di fronte a sé una situazione assai più complicata. L’altissimo tasso di renitenza (abbondantemente sopra il 50% in molte zone) appoggiato spesso dal clero filoborbonico andò a ingrossare il fenomeno del brigantaggio, in un territorio prevalentemente formato da braccianti che si rifiutavano di servire uno Stato considerato nemico per un periodo inizialmente fissato a 5 anni. La struttura stessa dell’ex esercito borbonico per lungo tempo aveva escluso la coscrizione universale, sostituita in molti casi da mercenari svizzeri o da militari di professione. Frequenti erano i casi di sostituzione dietro pagamento, altrettanto diffuso l’autolesionismo dei giovani chiamati alle armi dal nuovo Stato italiano. I problemi costitutivi del primo esercito del Regno d’Italia emersero durante la terza guerra d’Indipendenza del 1866. Terminata a favore dell’Italia soltanto per la vittoria finale dell’alleato prussiano, con la sconfitta di Custoza fu evidente la carenza organizzativa e la disomogeneità dei reparti italiani ancora segnati dalle forti differenze preunitarie non solo dal punto di vista degli armamenti ma anche da quello degli uomini non adeguatamente preparati. L’esercito di leva era appena nato e già si imponeva urgentemente una riforma. Questa fu realizzata dopo il completamento dell’unità italiana con la presa di Roma. Il 1870 fu anche l’anno della guerra franco-prussiana, vinta dall’esercito di Otto von Bismarck e del kaiser Guglielmo I.

La schiacciante vittoria prussiana spinse i vertici militari italiani a cambiare rotta, adottandone il modello nella cosiddetta riforma Ricotti. Se da una parte quest’ultima ridusse i termini del servizio da 5 a 3 anni, dall’altra aumentò gli organici permanenti facendo dell’esercito italiano una forza basata sul numero. All’estensione della coscrizione si accompagnò una completa riorganizzazione delle strutture sul territorio: la nascita dei distretti fu funzionale al controllo diretto sulle liste di leva, prima gestite dalle amministrazioni comunali, mentre l’istituzione dei depositi reggimentali (quelli che con il tempo diventeranno i centri di addestramento) permisero una più efficiente organizzazione logistica e addestrativa delle truppe. La riforma Ricotti vide anche la nascita delle truppe alpine, create allo scopo specifico della difesa dei confini montuosi del Nord. A causa della specificità delle condizioni ambientali montane il reclutamento, a differenza del resto dell’esercito, avveniva a livello locale tra le popolazioni abituate a condizioni estreme e in grado di conoscere a fondo il territorio da difendere. La riforma aumentava gli organici anche nei ranghi degli ufficiali, creando la figura degli ufficiali di complemento e il rinvio del servizio per motivi di studio (che favoriva esclusivamente le classi più agiate). Durante gli ultimi due decenni del secolo XIX la leva obbligatoria fu oggetto di una lunga campagna di sensibilizzazione culturale, operata in particolare modo dal sistema scolastico. I testi insistevano sul mito del Risorgimento e sulla figura del soldato-eroe, simbolo popolare del riscatto nazionale. Per contribuire alla formazione di un esercito sempre più omogeneo dal punto di vista linguistico e culturale, i soldati di leva venivano assegnati a regioni lontane da quelle di origine (eccezion fatta per le truppe alpine) e per la prima volta furono istituiti corsi per contrastare l’ancora elevato tasso di analfabetismo. Gli effetti della riforma si fecero sentire alla fine del secolo quando per la prima volta dalla sua proclamazione, la leva obbligatoria fu vista da un’angolatura positiva. In molti casi infatti il servizio militare portava con sé condizioni migliori di quelle della vita civile specie tra le classi più umili. Il vettovagliamento dava un’alimentazione più completa, e la vestizione del soldato spesso superava in qualità quella degli abiti di tutti i giorni. La divisa, migliorata nei materiali e l’armamento individuale rappresentavano un più marcato senso di appartenenza e un definito ruolo nella società fino ad allora sconosciuti. Parallelamente nasceva nei soldati chiamati alle armi il sentimento solidale dettato dalla coscrizione, oltre alla visione del servizio militare come un passaggio necessario per raggiungere l’età adulta (allora il matrimonio era vietato prima del compimento degli obblighi di leva). A contribuire al nuovo corso e alla percezione della leva non più imposta da uno Stato nemico del popolo furono anche le canzoni nate tra i coscritti, che aumentarono il senso di appartenenza ad un reparto durante e dopo il servizio militare.

All’inizio del secolo XX la durata del servizio militare fu ulteriormente ridotta da 3 a 2 anni, normativa che rimase in atto fino allo scoppio della Grande Guerra. Con la mobilitazione generale del maggio 1915 alle classi chiamate al servizio quell’anno si unirono i richiamati alle armi dal 1873 fino ai «ragazzi del 1899» entrati in servizio durante gli ultimi mesi del conflitto, per un totale complessivo di oltre 5.600.000 militari.

L’avvento del fascismo portò alla militarizzazione progressiva della società, a cui concorsero gli enti del partito. L’inquadramento militare si espletava fin dalla tenera età con l’Opera Nazionale Balilla, con il premilitare, nelle scuole e nelle università. Alla leva nel Regio esercito si affiancò la possibilità di svolgere il servizio nella Milizia fascista (MVSN) e in altri corpi come la Polizia e l’Arma dei Carabinieri. La durata della leva militare era ridotta a 18 mesi per i maschi che fossero risultati idonei al 20°anno di età. Durante il ventennio e fino alla guerra il numero dei chiamati in servizio mutò continuamente, essendo funzionale alla politica del partito al quale l’esercito era subordinato fino alla nuova mobilitazione generale iniziata nel giugno del 1940.

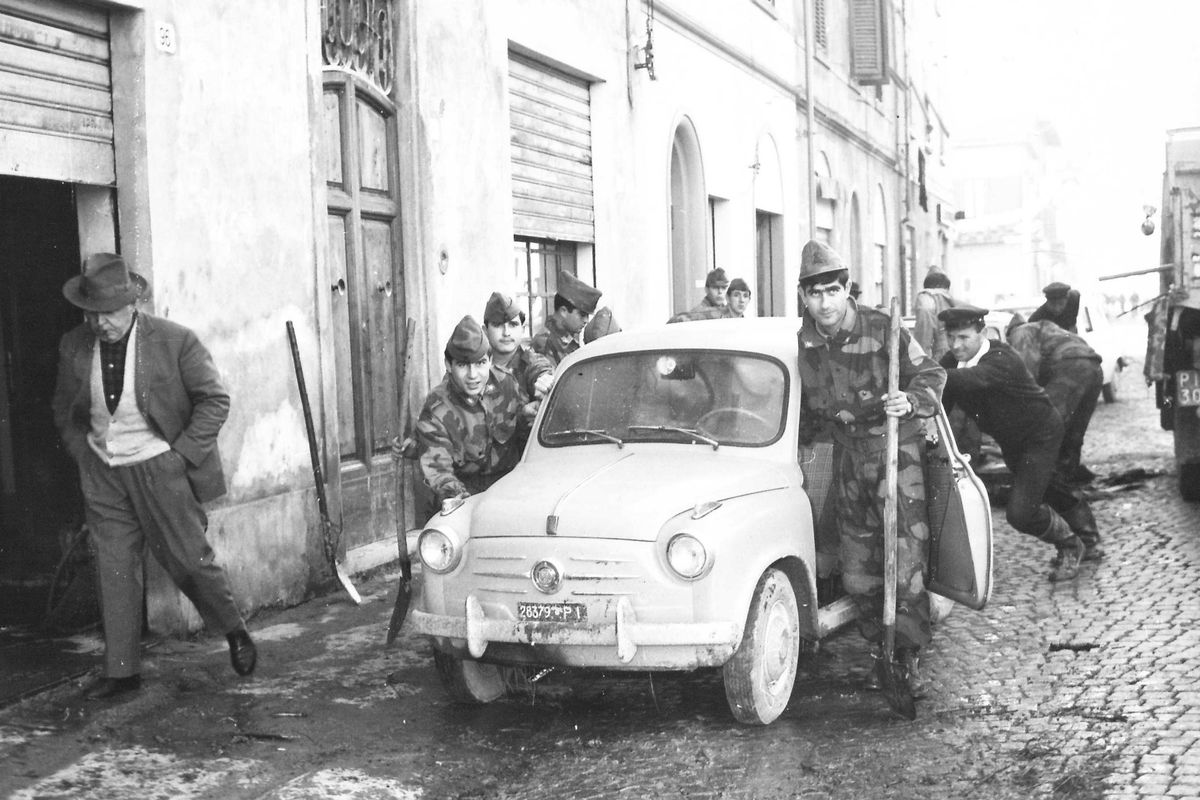

Dal 1945 al 1947 l’Esercito visse un lungo momento di transizione con la limitazione a 185.000 effettivi con compiti di ordine pubblico in ausilio alle Forze dell’ordine, durante il quale fu confermato l’obbligo di leva universale per i maschi abili al servizio, contenuto poi nell’articolo 52 della Costituzione della Repubblica. Ancora una volta la scelta cadde su un esercito di massa, in cui la quantità fu funzionale all’evoluzione geopolitica mondiale. Con l’integrazione nell’alleanza atlantica l’Esercito italiano fu incluso attivamente nel quadro della Guerra fredda con compiti di «deterrenza» e difesa del confine orientale, con una concentrazione di militari ai confini con la ex Jugoslavia in Friuli Venezia Giulia e in Alto Adige, dove le tensioni etniche con la popolazione germanofona rimanevano alte. Aumentato da 12 a 18 mesi il periodo della ferma di leva per tutti gli anni Cinquanta, sarà successivamente ridotto a 15 mesi nel 1961 (ad eccezione della Marina Militare rimasto a 18 mesi). le sorti del servizio di leva obbligatorio seguirono i grandi eventi internazionali non solamente geopolitici ma anche politici e sociali. La progressiva distensione internazionale tra le due grandi potenze Usa e Urss rese meno pressante il ruolo difensivo dell'Esercito italiano, mentre la nascita dei movimenti pacifisti nell'opinione pubblica portò con sé una crescente pressione sulle istituzioni nell'ottica di una riduzione del servizio militare obbligatorio ritenuto coercitivo. In questo periodo tuttavia i giovani di leva si distinsero nell'aiuto alla popolazione di Firenze colpita dall'alluvione del 1966, anticipando in un certo senso quello che si svilupperà decenni più tardi con il «dual use» delle forze armate con funzione di protezione civile. Lo stesso può dirsi nel caso del terremoto del Friuli del maggio 1976 dove i soldati di leva (tra i quali si registrarono vittime) furono di grande aiuto nel soccorso e nella successiva ricostruzione, lasciando un ricordo indelebile tra gli abitanti della regione. Tra il 1972 e il 1975 successive disposizioni ministeriali intervennero nell'evoluzione del servizio obbligatorio con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza prima e con la successiva riduzione della ferma da 15 a 12 mesi.

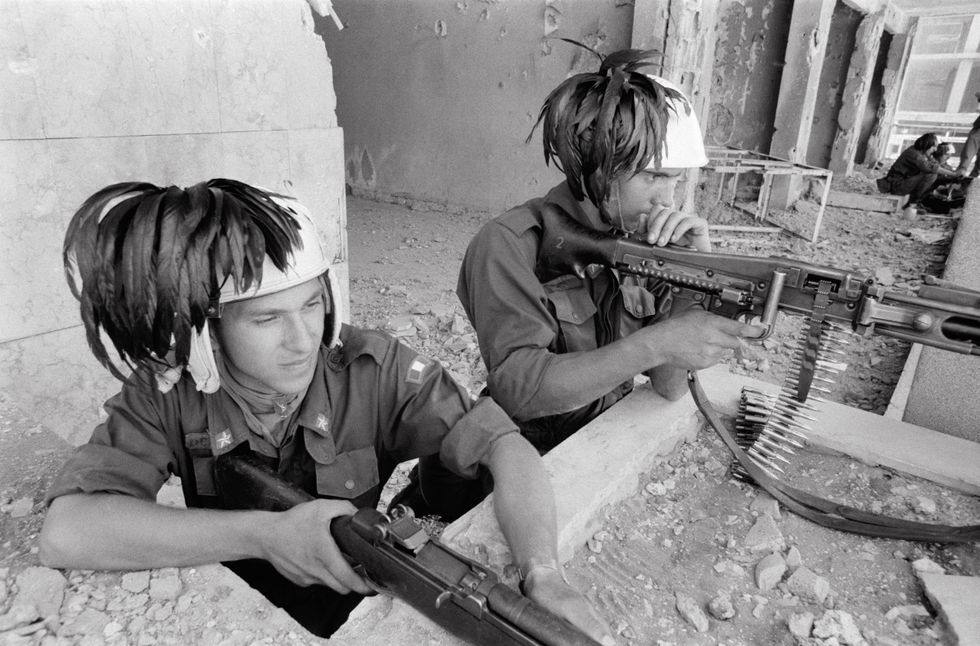

Nel 1982 un contingente di leva (circa 1/3 dell'organico totale) partecipò alla missione internazionale in Libano (ITALCON). Era la prima volta dalla fine della guerra che l'Esercito italiano partecipava ad operazioni al di fuori dei confini nazionali. Durata fino al 1984, la missione di peacekeeping vide impegnati più di 8mila uomini. la difficile situazione portò i soldati italiani ad essere più volte impegnati in scontri a fuoco, durante uno dei quali cadde il marò di leva Filippo Montesi, mentre diversi altri rimasero feriti anche gravemente.

Un annodopo la fine della missione in Libano, nella notte tra i 10 e l'11 ottobre 1985, un gruppo di militari italiani di leva si trovò al centro di una crisi diplomatica che riempì le cronache di tutto il mondo. Nella base Nato di Sigonella, in Sicilia, i caccia statunitensi avevano obbligato all'atterraggio un aereo di linea egiziano che trasportava i terroristi palestinesi responsabili del sequestro della nave Achille Lauro avvenuto alcuni giorni prima. Per ordine dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, deciso a far rispettare la sovranità territoriale italiana, un gruppo di soldati di leva della Vigilanza Aeronautica Militare (VAM) coadiuvati dai Carabinieri circondò le forze speciali americane intenzionate ad arrestare i terroristi. I giovani ed inesperti militari riuscirono a tenere la posizione fino all'ordine di ritiro dei comandi americani, permettendo l'arresto dei responsabili e il successivo processo in territorio italiano. Il fatto scosse profondamente l'opinione pubblica e fece riflettere sull'esposizione pericolosa di giovani soldati di leva mancanti di una preparazione professionale adeguata. Negli anni successivi iniziò una riduzione sensibile nella chiamata alle armi delle classi di leva, mentre alcuni gravi episodi legati al nonnismo tennero viva la discussione sull'opportunità di sospendere definitivamente il servizio obbligatorio, ormai quasi pareggiato dalle richieste di servizio civile. Nel 1997 la ferma fu ulteriormente ridotta da 12 a 10 mesi, con un incremento sensibile degli esuberi e l'aumento del personale volontario (VFB e VSP - volontari in ferma breve o permanente di ambo i sessi dal 1999). Il 14 novembre 2000 il governo D'Alema emanò la legge delega n.331 in cui si prospettava una graduale sospensione del servizio militare obbligatorio da espletare entro sette anni. Ne bastarono meno di cinque: il giorno di capodanno del 2005 l'Italia si svegliò senza più militari di leva.