«Il tempo smussa le tragedie, piano piano le ferite bruciano meno. Ma non si può dimenticare». Forse è possibile lenire il dolore ma non cancellare una storia orribile, quella delle foibe e degli esuli giuliani, che all'indomani della deconda guerra mondiale costò la vita a 11.000 persone e ne costrinse altre 350.000 ad abbandonare le proprie case. Fra loro c'era una bambina: Egea Haffner. Oggi ha 78 anni, vive a Rovereto con il marito ingegnere e non ha mai smesso di raccontare. Perché non se ne perda la memoria.

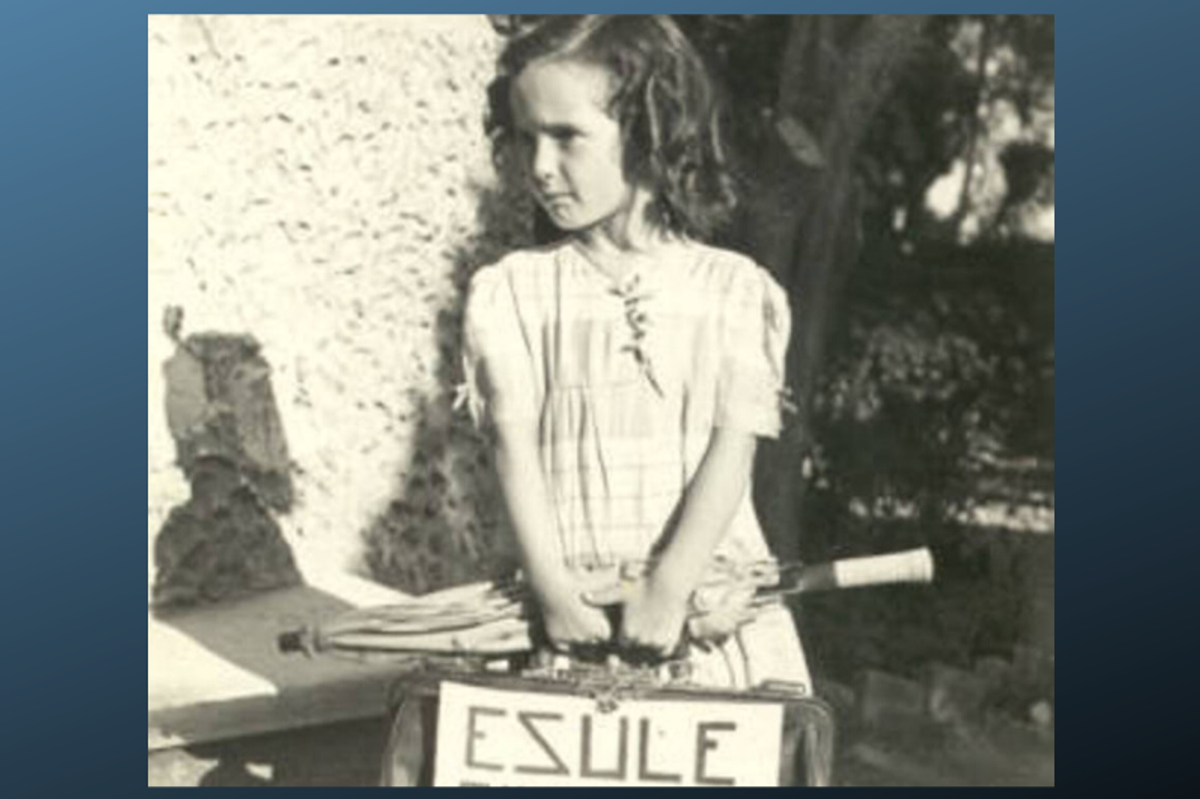

La sua foto da bambina con la valigia e l'ombrellino in mano è il simbolo della tragedia. Che effetto le fa?

«Quell'immagine è diventata un'icona per caso. Alla fine degli anni Novanta è venuto a casa mia il direttore del Museo storico della guerra di Rovereto. Cercava immagini e documenti relativi al nostro esilio, per allestire una grande mostra. Fra le carte che conservavo in un cassetto è spuntato quello scatto. Era nascosto ed è diventato il manifesto dell'esposizione e della storia degli esuli».

Cosa immortala quella foto?

«Fu scattata davanti a casa dei miei nonni a Pola, prima di lasciarla per sempre insieme con mio zio, mia nonna e mia zia. Era un'usanza e noi l'abbiamo rispettata. Ricordo che preparai la mia valigetta e presi un ombrello. Poi mi avvicinarono un cartello con scritto “Esule giuliana". E il numero degli abitanti di Pola in quel momento: 30.000. Più uno, cioè io. Era il 6 luglio 1946».

Dopo cosa accadde?

«Sono partita con la mia mamma alla volta di Cagliari. Mio padre era già stato portato via dalla polizia di Tito nel 1945. Me la ricordo bene quella giornata. Arrivarono gli agenti, bussarono alla porta e mamma andò ad accoglierli. In casa c'era anche il mio papà. Ci dissero che non era successo nulla, che era una semplice formalità. Era primavera, e così mio padre prima di andare via indossò solo una sciarpa. Da quel giorno non abbiamo più saputo nulla di lui».

Neppure una traccia?

«Abbiamo cominciato a cercarlo ovunque, mia zia andò in bici fino a Capo d'Istria e Trieste nella speranza di ritrovarlo. Ma è stato tutto inutile. Dopo pochi giorni un conoscente ci raccontò di aver visto un poliziotto di Tito con la sciarpa di mio padre al collo».

Così avete abbandonato la vostra terra?

«Dopo poco più di un anno abbiamo lasciato Pola. Con la mia mamma ci siamo trasferite a Cagliari, dove vivevano alcuni parenti. Lei cominciò a lavorare come parrucchiera in un salone, io sono rimasta in Sardegna per otto mesi. Nel febbraio del 1947, con la nave Toscana, mia nonna e i miei zii riuscirono a raggiungere Bolzano, e qui con il tempo hanno aperto un'orologeria. Così anche io li ho raggiunti e sono rimasta con loro. Mentre mia madre si è fermata a Cagliari, si è risposata e ha avuto altri due figli».

Ricorda esattamente quando lasciò Pola?

«Ricordo il fotografo che voleva mettermi in posa a ogni costo per il famoso scatto, mentre io ero imbronciata. Ricordo anche il vestitino rosa che aveva cucito mia zia. Ricordo la casa, il giardino. Ma sono tutti ricordi vaghi, perché avevo solo quattro anni e mezzo. Non capivo ancora cosa fosse successo alla mia famiglia, né per quale ragione fossi costretta a lasciare la mia casa».

Quali emozioni prova quando guarda quell'immagine?

«Riguardando la foto oggi mi viene in mente solo quel momento, anche se sono consapevole che sia diventata un simbolo per molte altre persone».

Come ha vissuto la sua giovinezza strappata dal focolare?

«L'ho trascorsa tutta a Bolzano. Sono riuscita a trovare lavoro come interprete all'Enpas, perché conosco molto bene il tedesco. Sono andata in pensione giovane, come orfana di guerra ed esule giuliana. Ho tanti ricordi positivi ma in Alto Adige ho passato anni duri, per i primi tempi senza una casa sicura. Poi piano piano le cose sono migliorare, anche se la vita non è stata semplice e sempre ricca di sacrifici. Ma ci sono stati anche momenti molto felici: mi sono fidanzata, poi sposata e ho avuto due figlie. Insieme con mio marito ci siamo trasferiti prima a Milano e poi a Rovereto, dove siamo rimasti».

Come ha superato i ricordi tragici della sua infanzia?

«In famiglia abbiamo sempre parlato di queste cose. Abbiamo sempre pensato che papà prima o poi sarebbe tornato a casa. Mia nonna per anni ha continuato a conservare per lui un pezzo di pane. Lo lasciava sul tavolo ogni sera. A Bolzano vivevano molti altri profughi di Pola, ci incontravamo spesso per parlare dei nostri ricordi. Per sentirci a casa».

Nella sua vita lei si è impegnata molto per raccontare la storia degli esuli giuliani e delle foibe. Soprattutto nelle scuole…

«Faccio parte dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e fino a qualche anno fa sono andata nelle scuole di Trento e Rovereto per raccontare ai giovani la nostra storia. I ragazzi mi sono sempre sembrati molto interessati. Facevano tante domande e noi testimoniavamo quello che ci era successo. Fino a poco tempo fa nessuno sapeva niente di questo brutto capitolo».

Quale messaggio vuole diffondere?

«Il messaggio è che i giovani devono conoscere la storia. Bisogna superare l'ignoranza, affinché periodi brutti e tragici come quelli che abbiamo subito non si ripetano più. Tante famiglie senza colpa hanno vissuto esperienze terribili».

Secondo lei perché per lungo tempo delle foibe si è parlato così poco nel nostro Paese?

«Penso sia stata una scelta politica. Non si è voluto parlare perché era più comodo nascondere alcune cose».

Poi cosa è cambiato?

«È cresciuta la consapevolezza. Grazie al nostro museo della Guerra è stata allestita una mostra che ha raccontato la vicenda. Inoltre sono stati organizzati numerosi convegni. Tutto ciò lentamente ha riacceso l'interesse intorno a questi avvenimenti».

E poi ci sono state le vostre testimonianze dirette...

«Oggi molte cose si conoscono anche grazie ai nostri racconti, che hanno avuto il merito di riaccendere la luce. Le scuole ci hanno invitati tante volte, e ringraziati. Abbiamo avuto un buon riscontro, e questo ci ha fatto piacere. Le persone hanno cominciato a capire cosa abbiamo passato».

La memoria quindi è fondamentale?

«Assolutamente sì, serve perché cose del genere non capitino mai più. Aiuta a far capire come davvero sono andate le cose e a insegnare ai giovani quali errori sono stati commessi».

Negli ultimi tempi si parla di odio, soprattutto sui social. Lei è mai stata minacciata?

«Personalmente non ho mai ricevuto minacce, anzi ho avuto il piacere di ricevere una cittadinanza onoraria che però non ho accettato. Non mi piace mettermi in mostra. Nel 2006 ho anche ricevuto una pergamena dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e una medaglia in memoria del sacrificio fatto da mio padre per la patria. Non mi fa piacere essere sotto i riflettori».

Un altro simbolo di un capitolo atroce della storia, la senatrice a vita Liliana Segre, riceve molte minacce...

«Si tratta di una cosa terribile, assurda. Che occorre denunciare a tutti i livelli».

In Senato è stata istituita una Commissione che vuole combattere proprio queste e altre forme di odio. Può essere utile?

«Non voglio entrare nel merito, io sono fuori dalla politica. Preferisco non esprimere opinioni».

Tornando alla cittadinanza onoraria del Comune di Bassano del Grappa, perché ha rifiutato?

«Non ho accettato perché non era il caso di farlo. Non sono mai stata a Bassano e non vedo il motivo per il quale dovrei diventarne cittadina onoraria. Ho scritto al sindaco, ho ringraziato e spiegato le mie ragioni. Sono stata onorata di questa iniziativa, se sarò in condizioni andrò anche a conoscere il primo cittadino. Ma non voglio essere strumentalizzata».

Pensa ci sia stata una strumentalizzazione?

«C'erano delle beghe in Consiglio comunale, mi hanno messa in competizione con la Segre. Ma io ho un'altra storia. Io sono stata solo testimone di una tragedia, lei è finita in un campo di concentramento. Non si possono paragonare due situazioni terribili e diverse come queste, non si tratta di una gara».

Negli ultimi anni c'è forse stata meno attenzione riguardo alla storia. Testimonianze come le vostre possono compensare la lacuna?

«Sicuramente sì, possiamo colmare la disattenzione. La storia è fondamentale».

Nella sua infanzia c'è qualcosa che, a dispetto di tutto, la fa sorridere?

«Sì, sono i giochi con gli amici e la spensieratezza. Ma sono più impressi in me gli allarmi, il frastuono dei bombardamenti, le corse, il ricordo del rifugio bagnato e buio. Quando sento rumori a mezzogiorno mi torna in mente la paura. Il tempo smussa le tragedie ma non le può cancellare».