2023-03-18

Veronelli, l’uomo che «camminava la terra»

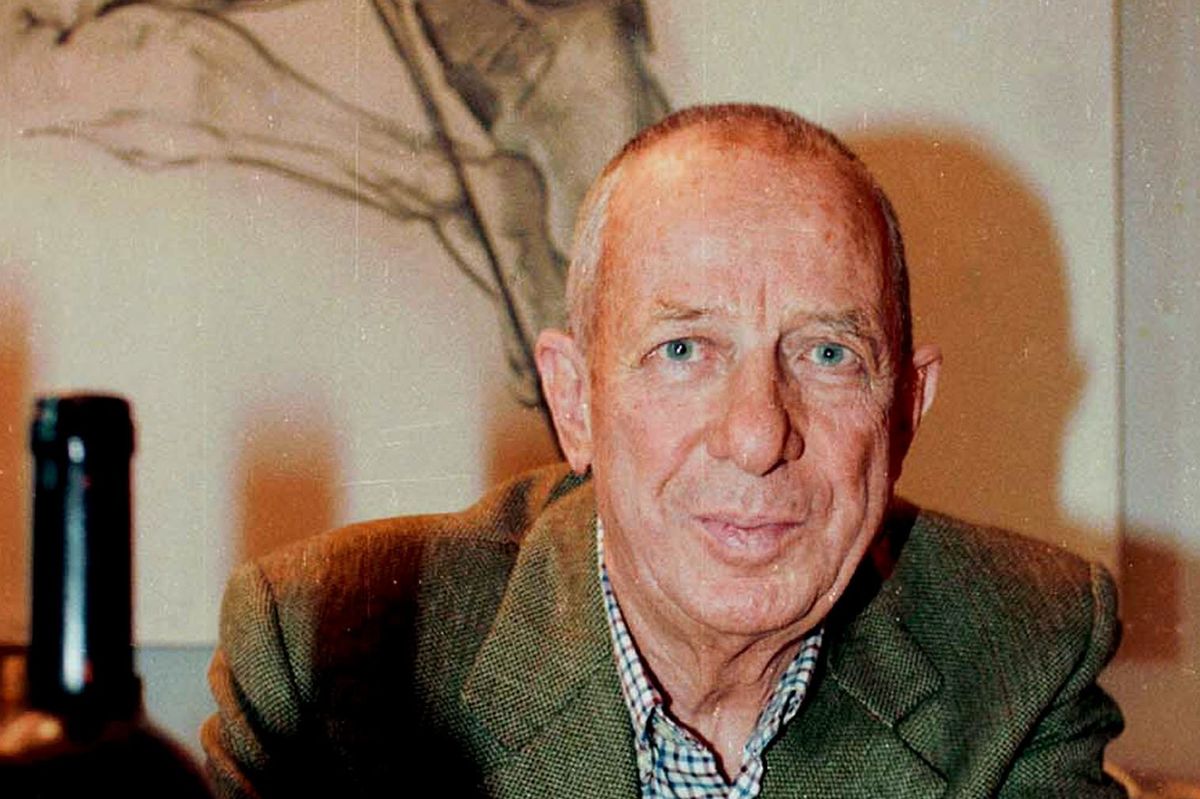

Sostenitore del «mangiarbere» nazionale, a partire dagli anni Sessanta è stato il testimone della nascente cultura gastronomica ed enologica. Giornalista ed editore, supportò «l’arte del gusto». La sua vera missione: far conoscere l’Italia rurale e contadina.Avvicinarsi a comporre un ritratto di Gino Veronelli è sfida ardua e stimolante. Un nome ben radicato nell’immaginario collettivo, per la estrema versatilità nel proporsi quale testimone della nascente cultura gastronomica, ma soprattutto enologica, a partire dagli anni Sessanta. Momento di pieno boom economico, quando l’omologazione del mangiarbere nazionale rischiava di far sparire dalla memoria collettiva secoli di storie e tradizioni locali. Sfogliando l’album oltre le classiche foto di copertina, emerge un universo complesso, ricco della poliedrica e talentuosa passione che ha animato da sempre questo autentico protagonista del secondo Novecento. Nasce nel 1926 a Milano, quartiere Isola. Da lì poi prenderà il largo con percorsi di vita a comporre un’antologia con pochi eguali. In casa lo vorrebbero continuare l’impresa di famiglia nel settore chimico, ma al giovane Luigi la camicia andava stretta. Già al liceo classico una prima dimostrazione del suo pensiero libero. All’esame di maturità si confronta con la commissione discutendo nella lingua di Omero senza consultare il Rocci, il vocabolario che ha affiancato generazioni di grecisti più o meno incerti. Il premio è conseguente. Una settimana a Londra, alloggiato nientemeno che all’Hotel Savoy. Il giovanotto dagli occhi birbi dietro le lenti spesse se la tira un po', anche perché la cucina golosa era già rientrata nei suoi palinsesti di curiosità senza frontiere. Seduto come un principe al tavolo tra cristalli di boemia e tessuti di fiandra, quando si presenta un compìto maître di sala non ha esitazioni «mi porti il piatto più costoso del menù». Ipse dixit. Con il lieve inchino di prammatica il maître si congeda discreto come da protocollo. Gino si guarda intorno, la fantasia curiosa in attesa di chissà quali abbinamenti tra ostriche e caviale. La risposta spiazzante della cucina si materializza quando la cloche dorata rivela il piatto. Due uova al burro. Lo sguardo del giovane rampante incrocia l’occhio navigato del maître di lungo corso. «Sono due uova al burro, ma perfette. Dentro c’è tutta l’esperienza, la sapienza e la volontà di perfezione del nostro chef». Dialogavano in inglese, ma si sono scoperti italiani. Fu così che Gino incontrò quello che poi fu uno dei suoi maestri, Luigi Carnacina, un’altra delle colonne portanti della cucina italiana, come italiano era il regista in cucina, Cesare Balestrieri. I due Luigi, anche se uno si faceva chiamare Gino, si sarebbero rivisti dieci anni più tardi, stringendo un legame professionale e umano galeotte anche le uova al burro gustate sulle rive del Tamigi. Tornato in Italia si iscrive a Ingegneria per accontentare i genitori, ma il cambio di rotta è dietro l’angolo passando agli studi di filosofia. Filosofia ed ironia sempre a braccetto, complici stavolta gli scampi del Caucaso. Per un certo periodo il nostro Gino condivide una storia un po’ clandestina con una affascinante signora che scende a Milano apposta da Varese per godere della sua compagnia, complici le pareti discrete del Savini, tempio della cucina milanese. Oltre che di lei Veronelli si era invaghito di un’altra tentazione terrena, le semplici lumachine, di cui aveva letto, e probabilmente anche verificato, le proprietà afrodisiache. Difficile far passare il messaggio di sinergie lumacopassionali alla madama griffata Dior con aromi di Chanel. Veronelli tarocca la carta del menù con il maître, stavolta, complice al suo fianco. Seguono memorabili pranzi in cui gli spiedini di lumache si tramutano in ineguagliabili scampi del Caucaso. L’accoppiata è fonte di reciproche soddisfazioni, non solo a tavola, ma un bel giorno la dama varesotta decide di congedarsi. Per sempre. L’addio di Gino in un bigliettino nell’ultimo mazzo di rose «sappi che, per anni ed anni, ti ho nutrito di me e di lumache». Oramai Veronelli è lanciato verso gli orizzonti dei suoi sogni, composti di svariate realtà. Fonda la Veronelli editore, impegnata su fronti diversi. Politico, filosofico, sportivo (lui, un provetto sciatore, vincitore di svariate sfide ai trofei per giornalisti) e, perché no, gastronomico. In fondo le esperienze delle uova al burro e degli scampi del Caucaso saranno pure servite a qualcosa. Fonda la rivista Il Gastronomo, un trimestrale tra le cui pagine si va oltre la classica presentazione di ricette come stagione comanda. Il fondo d’esordio è una sorta di manifesto di quella che sarà poi la testimonianza del Veronelli pensiero, riprendendo una riflessione di Orio Vergani. «Solo la gente volgare giudica la gastronomia una disciplina volgare e la crede rivolta all’unica soddisfazione dell’appetito. La gastronomia si rivolge allo spirito. È l’arte del gusto come la musica è l’arte dell’udito, come pittura, scultura e architettura sono le arti della vista». Era un Veronelli ancora trentenne, ma i fondamentali del suo credo erano ben chiari e dichiarati. Un giorno si materializza nella piccola redazione veronelliana quello che sarà uno dei suoi maestri, la prima lezioncina a Londra dieci anni prima. Luigi Carnacina aveva girato il mondo, registrando di tappa in tappa le sue riflessioni sulla buona cucina, il tutto custodito entro un baule dove erano racchiusi cinquantanni di ricette e appunti. Ne esce una autobiografia, A’ la carte, che farà poi dire «se Carnacina fosse nato in Francia avrebbe strade e monumenti dedicati, da noi una folla di gastronomi autoelettisi lo ignora o finge di ignorarlo, salvo stargli vicino quando serviva per essere conosciuti». Carnacina viene subito reclutato nella redazione de Il Gastronomo, firma di punta di un’avventura editoriale che lascerà il segno. Una sinergia virtuosa «tra due personalità diversissime. Tanto rigorosa l’una, quanto caotica l’altra». La sistematicità documentale del maître di lungo corso «si carica dello spirito critico, dell’invenzione del suo editore, così come le intuizioni di Veronelli trovano finalmente solide basi su cui fondarsi». Ne esce, qualche anno dopo, un’altra creatura editoriale, stavolta edita da Garzanti, La grande Cucina, che farà dire a Mario Soldati «ciò che fu l’Artusi per il secolo scorso lo è questo testo di Carnacina, che supera di gran lunga qualunque altro libro di gastronomia italiana». Veronelli, Carnacina a parte, balza sulle cronache nazionali per quel suo indomabile spirito anarchico di anima libera. Gli viene spontaneo ripescare uno scomunicato Storie, storielle e raccontini di un certo marchese De Sade. Apriti cielo, pardon, censura. È l’ultimo libro condannato pubblicamente al rogo, in quel di Varese, nella storia dell’editoria italiana. La sua avventura di editore era probabilmente animata da troppo vigore utopico, e l’invenduto andava progressivamente ad ingrossare il magazzino, salvo le sezioni di sport e gastronomia. Nel 1962, grazie al direttore Italo Pietra, inizia la collaborazione con Il Giorno, che durerà per oltre vent’anni. Tra i servizi che colpirono l’attenzione dei lettori quelli al seguito del Giro d’Italia. Partiva il giorno prima, della tappa in calendario, per avere il tempo, con la dovuta calma, di scoprire e raccontare le varie eccellenze golose che si potevano incontrare lungo la penisola. Ha una padronanza tutta personale della lingua in cui trasferisce il suo pensiero. «La mia è una scrittura bastarda», dirà in un’intervista, «poiché cerco con le parole e le aggettivazioni di agganciare il lettore con lo stimolo della curiosità e dell’intelligenza». Si consolida sempre di più la sua vocazione a farsi testimone di quell’Italia rurale e contadina che diventerà poi la sua vera missione. «Sono un contadino che per sbaglio ha fatto il giornalista» confiderà più tardi. Il suo motto diventerà «camminare la terra», grazie all’incontro con personaggi che hanno affinato la sua curiosità e la conseguente sensibilità a salvaguardare l’enorme patrimonio agroalimentare del Bel Paese.

Sanae Takaichi (Ansa)

Sta salendo la tensione tra Tokyo e Pechino. Al centro della turbolenza è emerso soprattutto un dossier: la questione di Taiwan.

content.jwplatform.com

La barca ormeggiata a Nisida è solo l’ultima incoerenza dell’aspirante governatore campano

(Totaleu)

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura durante il Consiglio Ue Agrifish in corso a Bruxelles.