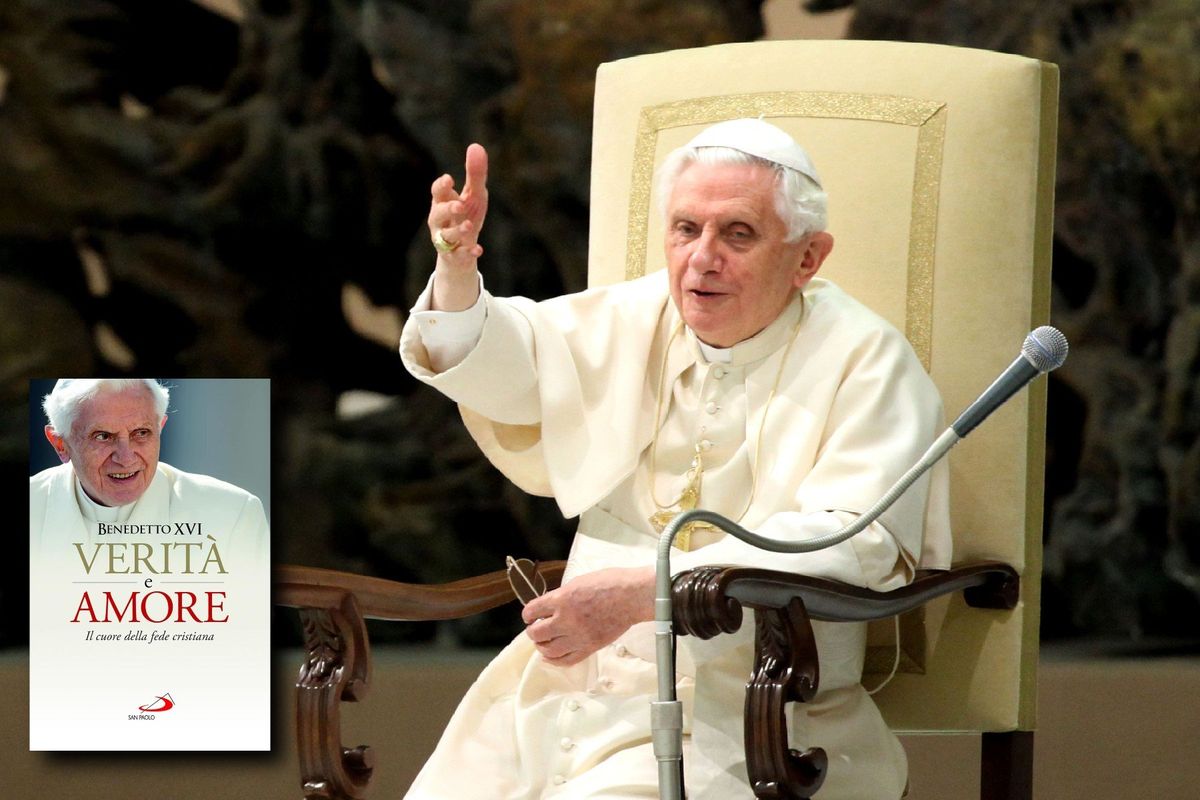

«Possiamo essere liberi perché a immagine di Dio». Un inedito di Ratzinger

Quale sia il contesto lo spiega Livio Melina, teologo moralista e cofondatore del Veritas Amoris Project. Dal 1996 al 2019, Melina è stato ordinario di Teologia morale presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su Matrimonio e famiglia a Roma, a cui ha fatto anche da preside dal 2006 al 2016. Con un singolare ma non casuale intreccio di nascita e morte, tutto comincia dalla chiusura dell’istituto, i cui contorni Melina aveva già illustrato sul Foglio.

«Gli eventi precipitarono a fine luglio del 2019, quando, dopo la soppressione dell’Istituto fondato da San Giovanni Paolo II nel 1981, mi fu comunicato anche il mio licenziamento, perché “nel nuovo ente accademico che ne prendeva il posto non era prevista la cattedra su cui insegnavo”», scrive. «La stessa misura coinvolse un altro docente ordinario ed inoltre quattordici professori incaricati, alcuni a tempo pieno, talvolta giovani agli inizi della carriera e di provenienza internazionale. Dopo tre giorni ricevetti una telefonata del Segretario personale del Papa emerito Benedetto XVI, Sua eccellenza monsignor Georg Gänswein, il quale mi comunicava che Sua Santità mi aveva cercato anche nei giorni precedenti, perché desiderava incontrarmi e parlare con me. Ne fui sorpreso e profondamente commosso. Ero stato Suo collaboratore nell’ufficio dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede dall’ottobre 1984, per sette anni, coinvolto in un lavoro impegnativo di grande responsabilità, ma anche di straordinaria esperienza formativa. Mi aveva onorato della sua presenza alla discussione della mia tesi di dottorato, che era stata diretta da Carlo Caffarra, come primo relatore, e da Angelo Scola, come secondo. Mi aveva seguito con benevolenza negli esordi del mio insegnamento accademico, e, divenuto lui Papa, mi nominò preside dell’Istituto nel gennaio 2006. Ma mai avrei immaginato un tale affetto paterno e una tale attenzione».

Il suo affetto paterno Ratzinger lo espresse in modo molto concreto.

Racconta Melina: «“Che cosa posso fare per lei? Che cosa posso fare per voi?”, furono le parole con cui, il primo agosto 2019, mi accolse al monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Iniziò cosi una serie di incontri personali, sette per la precisione fino a gennaio 2020, con una corrispondenza che prosegui fino agli auguri nataliziı del 2022, pochi giorni prima della sua morte. Il provvedimento che aveva colpito me ed i colleghi lo considerava ingiusto e inaccettabile e cercò varie vie per arrivare ad un ripensamento da parte dei responsabili. Dopo aver verificato l’impossibilità di un reintegro e l’inanità di eventuali ricorsi amministrativi, egli accolse con grande entusiasmo l’idea di guardare avanti e di intraprendere nuove iniziative di ricerca e di formazione nell’ambito del progetto Veritas amoris, che andava maturando e prendendo forma nel nostro gruppo di amici e colleghi. “Ein neuer Anfang”, un nuovo inizio!».

È a partire da queste premesse che nasce il testo di Benedetto XVI che i curatori hanno intitolato L’immagine cristiana dell’uomo e che viene pubblicato ora per la prima volta da Cantagalli in un volume curato dallo stesso Melina e da José Granados intitolato La verità dell’amore.

Melina spiega che nel gennaio del 2020 ricevette da Ratzinger una lettera «che accompagnava uno scritto di dodici pagine, nelle quali delineava quello che chiamò “uno schizzo contenutistico” di quanto avremmo dovuto ricercare e insegnare, fondando la nostra nuova proposta non solo nella teologia del corpo di San Giovanni Paolo II e nella sua stessa teologia dell’amore, ma anche nella prospettiva pastorale di papa Francesco. Ecco i tre grandi punti di riferimento».

QUESTIONE CENTRALE

Ma di che cosa parla questo testo inedito? Verrebbe da dire che tratta la questione centrale dei nostri tempi, quella di cui ogni giorno si discute anche sui media: la libertà.

Ratzinger prende le mosse dalla realtà stessa dell’uomo. «A me sembra che si debba innanzitutto riflettere sull’antropologia cristiana come tale e analizzare a questo riguardo la tesi dell’antropocentrismo proposta a suo tempo da Metz, che si rifaceva a Rahner e von Balthasar: “Tutta la teologia in ultima analisi è antropologia”, aveva detto a suo tempo Rahner, motivando questo con il divenire uomo di Dio in Gesù Cristo, per cui, una volta che Dio stesso è divenuto uomo, non lo si può più considerare da parte nostra a prescindere da questo», scrive il Papa emerito.

Fatta questa premessa, Benedetto XVI entra nel cuore della questione. «Per quel che lo riguarda come tale, l’uomo in base alla Bibbia è definito sopra ogni altra cosa come immagine di Dio (cosa che, per cosi dire, è un’anticipazione del divenire uomo di Dio). L’essenza di un’immagine consiste nel fatto che essa non è a sé stante, ma rimanda a ciò che è ritratto, ovvero a colui che è ritratto. In questo senso “essere immagine” è un “essere in relazione”. Il concetto di relatio assurge in questo modo a definizione fondamentale dell’uomo. Questo combacia in modo sorprendente con l’idea fondamentale di Dio che, in quanto Trinità, è un intreccio di relazioni e non una sostanza a sé stante. A sua volta, questo combacia in modo non meno sorprendente con le acquisizioni della fisica moderna, per la quale non esiste alcuna sostanza in senso proprio, ma tutto è soltanto relazione. Se il concetto di relatio come immagine di Dio intende in primo luogo l’uomo in una relazione che va oltre sé stesso, ad un secondo livello è comunque vero e significativo anche che l’uomo è creato come maschio e femmina, e dunque che anche nella sfera umana esiste come essere relazionale. Si arriva cosi al matrimonio e alla famiglia, che non sono forme sociali casuali, ma scaturiscono invece, in ultima analisi dalla natura stessa dell’uomo. A questo punto è quindi possibile sviluppare una teologia, una filosofia e una sociologia del matrimonio e della famiglia che può e deve abbracciare questioni che, per un verso, sono molto concrete ma che, al contempo sono radicate nella profondità dell’uomo pensato trinitariamente».

UN'IMMAGINE DELL'UOMO

Tanto basterebbe per risolvere dal punto di vista cristiano il problema della differenza sessuale. Ma ovviamente Ratzinger prosegue, toccando alcuni argomenti che sono stati nodali nella sua produzione teologica e filosofica. «Nel suo Libro di esercizi spirituali, Papa Giovanni Paolo II racconta come nel cattolicesimo polacco ci si preparasse all’irruzione dei russi e, con loro, a quella dell’ateismo marxista. Si supponeva che per attaccare la fede nel Dio creatore si sarebbero serviti soprattutto dell’interpretazione materialista dell’origine e dell’essere del mondo. Ben presto tuttavia si vide che il problema vero e proprio non era questo, ma in ultima analisi il punto era chi sarebbe stato in grado di offrire la migliore immagine dell’uomo».

Di nuovo, siamo su un terreno friabile, e di nuovo Ratinzger torna con delicata fermezza sugli argomenti più roventi dei nostri giorni. Che immagine dell’uomo ci siamo costruiti? O, per dirla più direttamente: che cosa è l’uomo? Ecco che il Papa richiama un testo che ebbe a citare nel famoso discorso di Ratisbona. «In questo senso», scrive Ratzinger, «mi viene in mente che anche nella disputa tra l’imperatore Manuele il Paleologo (1391) e il persiano, dopo tutte le scaramucce iniziali, si dice che in fin dei conti il punto è chi sia in grado di offrire il nomos migliore, l’immagine migliore dell’uomo. Il musulmano sostiene che il cristianesimo ha un’immagine irreale dell’uomo, con delle pretese che non possono essere adempiute e che proprio per questo esso sarebbe condannato al fallimento. Al contrario, l’imperatore afferma che l’islam, con il suo apparente realismo, esige troppo poco dall’uomo. Questo avrebbe per conseguenza che l’uomo cadrebbe ancora più in basso di quanto giàả non preveda la sottostima del profeta. L’uomo percepirebbe questo e vorrebbe orientarsi proprio verso ciò che è grande. In effetti il marxismo non ha risolto in modo soddisfacente la questione dell’immagine dell’uomo. Tanto più sussiste oggi, nel cosiddetto mondo occidentale, il pericolo di imporre ovunque un’antropologia che definisca l’uomo a partire unicamente dai suoi fini materiali privandolo così ultimamente della sua dignità».

Qui Benedetto mette sul tavolo l’ennesimo tema spinoso, che coinvolge dolorosamente la Chiesa. «Le reazioni e il clamore suscitato dagli abusi sessuali da parte di chierici rientrano in fin dei conti in questa disputa sull’immagine dell’uomo: il cristianesimo non sarebbe in grado di condurre gli uomini in alto, ma con le sue pretese irrealistiche, in fondo, li distruggerebbe. La questione della giusta immagine dell’uomo si pone dunque come la questione pratica fondamentale nello scontro fra cristianesimo e anticristo».

Ed eccoci al cuore della riflessione di Ratzinger, all’argomento da cui dipende il nostro presente. E il nostro futuro. «Il punto centrale dello scontro, a mio parere, sarà la questione della libertà», sostiene profeticamente il Papa emerito. «La filosofia dell’illuminismo si è imposta con l’idea di libertà. Le parole di Schiller: “L’uomo è creato libero, è libero, foss’anche nato in catene” portano in sé, con la contrapposizione di “creato” e “nato”, un motivo di fondo cristiano. Oggi il riferimento ideale al Creatore ha perso ogni peso. Al posto di esso sta semplicemente il fatto che da sé stesso e per sé stesso l’uomo è totalmente libero e deve essere compreso e spiegato a partire dall’idea di libertà».

Ricompare, a questo punto, la domanda fatale: che cosa è la libertà? «In questo senso», prosegue Ratzinger parlando dell’idea oggi prevalente, «libertà significa totale indeterminatezza priva di contenuto e di direttive. Si è venuta così a creare una curiosa situazione per cui, da un lato, le scienze naturali affermano di avere scoperto la completa determinatezza dell’uomo, che naturalmente viene accettata da tutti coloro che credono nella scienza. Al contempo, però, e in completa contraddizione con questo, si continua ad affermare e a praticare la tesi radicale della libertà dell’uomo. Al contrario, per il cristiano, la libertà dell’uomo è libertà creata. Questo significa che egli porta in sé una finalità che coincide con la sua natura, vale a dire con il suo essere immagine di Dio. La libertà esiste proprio per rendere l’uomo simile a Dio. Perciò la libertà è sempre libertà condivisa nel vivere insieme al resto dell’umanità, e mai il semplice e individualistico “tutto è possibile” e “tutto è lecito”. Penso che sia in questo contesto, allora, che debba essere affrontata anche la questione della sessualità umana e della sua umanizzazione. L’intero ambito di problematiche relative alla sessualità umana si colloca qui».

UNA STATUA RIVELATRICE

Affrontato e risolto il tema della differenza dei sessi, Benedetto torna a ragionare di antropologia, e a volare alto. «Infine va posta la domanda di quale sia concretamente per il cristiano l’immagine dell’uomo», scrive. «Nel mio vecchio messale ho l’immaginetta ricordo di un mio compagno di studi che un anno prima della sua ordinazione sacerdotale mori a causa di un collasso cardiaco. In questa immaginetta sono riportate alcune parole tipiche per noi giovani di allora tratte da una delle sue lettere: “Sul leggio di fronte a me sta l’immagine del cavaliere di Bamberga”, scriveva, accennando ad alcuni tratti caratteristici di quel cavaliere nei quali vedeva delineata la giusta immagine dell’uomo in generale. In effetti, per la nostra generazione, il cavaliere di Bamberga era espressione dell’immagine cristiana dell’uomo. È una figura altomedievale di classica bellezza e dignità che si trova nella cattedrale di Bamberga. Numerose sono le ipotesi su chi possa raffigurare. In ogni caso nel cavaliere traspare un’immagine di dignità e purezza umane, che non può non impressionare. È l’immagine di un uomo che ha vinto in sé stesso le forze del male e che senza affettazione è pronto a battersi per il bene. Si potrebbe dire che in questa figura si vede che cosa significa essere fatti a immagine di Dio. Il nostro entusiasmo per questo cavaliere sconosciuto si basava anche sul contrasto che riscontravamo tra quell’immagine e il San Luigi di gesso o altre figure kitsch che ci venivano presentate d’ufficio come esemplari. Le figure di gesso, molto diffuse a cavallo tra XIX e XX secolo, per noi rappresentavano una forma ripugnante di pietà e di uomo in generale. La Chiesa, dopo il crollo all’epoca dell’Illuminismo, nel XIX secolo era giunta a una nuova vitalità, che si manifestò nella fondazione di un gran numero di Ordini e in un gran numero di santi. Oggi che sperimentiamo la scomparsa di queste comunità religiose, restiamo ammirati davanti a quel grande momento di slancio spirituale che conteneva soprattutto un volgersi ai poveri e ai sofferenti. Al contempo erano sorte nuove forme di pietà: la devozione al Sacro Cuore di Gesù, l’adorazione eucaristica, nuove forme di devozione mariana (l’Immacolata, e così via). Chiese neoromaniche e neogotiche riccamente adornate di statue diedero forma e immagine a questa nuova devozione. Oggi possiamo di nuovo comprendere la grandezza e la purezza che in tale estetica si esprimeva. Ma alla fine della prima guerra mondiale, con l’atroce durezza che l’aveva caratterizzata, essa era divenuta interiormente inconcepibile. Vi si vedeva ormai solo un rimpicciolimento dell’umano, la fuga dalla realtà nel suo complesso e dunque anche il cattivo gusto e l’umana insufficienza di una parte della pietà del secolo XIX. Si voleva uscire dal ghetto nel quale la Chiesa si era parzialmente rinchiusa obiettivo era “l’abbattimento dei bastioni” di cui parlava Hans Urs von Balthasar. Quando Romano Guardini affermava che “l’epoca moderna è finita e ce ne rallegriamo”, con “epoca moderna” intendeva una forma di quella pietà nella quale i cattolici nel XIX secolo si erano rinchiusi come in una sorta di fortezza. Ora si voleva stare di nuovo apertamente nel mondo nel suo complesso, con i suoi dolori e le sue gioie, e cosi facendo vivere nuovamente la fede cristiana nella sua vastità e apertura, libertà e bellezza. Nei seminari, le due forme di cattolicità che in questo modo andarono sviluppandosi in parte si scontrarono duramente. C’erano i seminaristi, i figli della campagna, che nei seminari minori erano cresciuti nella pietà classica, i quali l’amavano profondamente e la vivevano. E c’era la Jugendbewegung, il Movimento liturgico, e così via, che a tutto quello si opponevano energicamente e che volevano edificare un modo di essere cristiani nuovo e fresco. Il cristiano del presente non doveva vivere un’esistenza meschina, timorosa, che si chiudeva al mondo, ma stare apertamente in mezzo al dramma del proprio tempo per ricondurre in questo modo il mondo a Cristo».

Di nuovo un tema smisurato, che testimonia la ricchezza del testo inedito di Ratzinger: quale posto occupa l’uomo nel mondo? Quale relazione deve avere con il mondo il cristiano? Continua Benedetto: «In Germania, a dare un’espressione ampiamente condivisa a questa concezione fu Alfons Auer, teologo morale prima a Würzburg e poi a Tubinga. Egli anticipò il nocciolo della visione di Gaudium et spes, la Costituzione conciliare sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, che è espresso esemplarmente nelle parole iniziali del testo: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi [...] sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”.

COME STARE AL MONDO

Nel mondo, che sarebbe appunto anche il suo mondo, il cristiano starebbe intrepido e lieto. Che il cristiano non si distingua da questo mondo, ma semplicemente appartenga ad esso, fu accettato gioiosamente ovunque e sempre più determinò lo stile di vita dei cristiani. Ma taciti dubbi furono peraltro continuamente espressi sulla base della lettera delle Sacre Scritture, ad esempio, di quel passo della Prima lettera di Giovanni dove è scritto: “Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma viene dal mondo (1 Gv 2,15s)”. All’atmosfera potente, che non solo propugnava un’apertura al mondo ma anche la non distinzione da esso, Hans Urs von Balthasar si oppose con quella chiarezza che aveva ricevuto in dono. Cominciò a farsi strada anche la grande voce del cardinal Newman. Durante la Seconda guerra mondiale, Ida Friederike Görres aveva scritto un libro sul grande cardinale inglese pubblicato solo nel 2004 e che il comune sentire teologico di fatto ancora non ha assimilato. Newman che nella coscienza comune è prevalentemente ritenuto un pensatore che si colloca al di fuori della classica tradizione cattolica del XIX secolo qui viene presentato molto più ampiamente che altrove nella sua lotta contro lo spirito della modernità, e cosi anch’egli appare come antagonista di una pura e semplice approvazione del mondo di oggi».

Ancora una volta, va affrontato lo scoglio della modernità. «L’atmosfera, che dopo il Vaticano II si diffuse ampiamente nella cristianità cattolica, fu inizialmente concepita in modo unilaterale come demolizione dei muri, come “abbattimento dei bastioni”», scrive Ratzinger. «Cosicché in alcuni ambienti si temette addirittura la fine del cattolicesimo, ovvero la si attese con gioia. La ferma determinazione di Paolo VI e l’altrettanto chiara, ma gioiosamente aperta, determinazione di Giovanni Paolo II poterono nuovamente assicurare alla Chiesa - umanamente parlando - il suo proprio spazio nella storia successiva. Quando Giovanni Paolo II, che proveniva da un Paese dominato dal marxismo, venne eletto Papa, vi furono certamente ambienti che credettero che un Papa che proveniva da un Paese socialista dovesse necessariamente essere un Papa socialista e perciò che avrebbe portato la conciliazione nel mondo come reductio ad unun di cristianesimo e marxismo. Tutta la stoltezza di questa posizione divenne peraltro ben presto evidente non appena si vide che proprio un Papa che proveniva da un mondo socialista conosceva perfettamente l’ingiustizia di esso e poté cosi contribuire alla svolta sorprendente che si ebbe nel 1989 con la fine del governo marxista in Russia».

SENZA NATURA

Nell’avvicinarsi della conclusione del testo, Benedetto XVI si riavvicina rapidamente ai nostri giorni, e torna a prendere di petto l’attualità. «Diviene sempre più evidente», spiega, «che il tramonto dei regimi marxisti è lungi dall’aver significato la vittoria spirituale del cristianesimo. La mondanità radicale si rivela invece sempre più essere l’autentica visione dominante che sottrae vieppiù al cristianesimo lo spazio per vivere. Sin dall’inizio la modernità comincia con l’appello alla libertà dell’uomo: sin dall’accentuazione da parte di Lutero della libertà del cristiano e sin dall’umanesimo di Erasmo da Rotterdam. Ma solo nel momento storico sconvolto da due guerre mondiali, con il marxismo e il liberalismo che andavano drammaticamente estremizzandosi, si misero in moto due nuovi movimenti che condussero l’idea di libertà a un radicalismo prima di allora inimmaginabile. Infatti, ormai si nega che l’uomo, quale essere libero, sa in qualche modo legato ad una natura che determini lo spazio della sua libertà. L’uomo ormai non ha più una natura ma fa sé stesso. Non esiste più una natura dell’uomo: è egli stesso a decidere cosa egli sia, maschio o femmina. È l’uomo stesso a produrre l’uomo e a decidere cosi sul destino di un essere che non proviene più dalle mani di un Dio creatore, ma dal laboratorio delle invenzioni umane. L’abolizione del Creatore come abolizione dell’uomo diviene dunque l’autentica minaccia per la fede».

Si ritorna dunque al punto di partenza, alla enorme questione della libertà. Che Ratzinger non ha timore di scandagliare, per risolverla. «Natura e libertà sembrano in un primo momento contrapporsi in mode inconciliabile: e tuttavia la natura dell’uomo è pensata, cioè è creazione, e come tale non è semplicemente realtà priva di spirito, ma porta essa stessa il Logos in sé. I Padri in particolare Atanasio di Alessandria - hanno concepito la creazione come coesistenza di sapientia increata e sapientia creata. Qui tocchiamo il mistero di Gesù Cristo, che unisce in sé sapienza creata e increata e, come sapienza incarnata, ci chiama a essere insieme con lui. In questo modo, però, la natura - che è data all’uomo - diviene una cosa sola con la storia di libertà dell’uomo e porta in sé due momenti fondamentali. Da un lato ci viene detto che l’essere umano, l’uomo Adamo, ha cominciato male la storia fin dall’inizio, cosicché all’essere uomo, sull’umanità di ognuno la storia dà ora in dote un dato originario sbagliato. Il “peccato originale” significa che ogni singola azione è immessa in anticipo su una traccia sbagliata. A ciò si aggiunge ora però la figura di Gesù Cristo, del nuovo Adamo, che ha pagato in anticipo il riscatto per tutti noi, ponendo cosi un nuovo inizio nella storia. Questo significa che la “natura” dell’uomo per un verso è malata, bisognosa di correzione (spoliata et vulnerata). Questo la pone in contrasto con lo spirito, con la libertà, come di continuo sperimentiamo. Ma in termini generali essa è anche già redenta. E questo in un duplice senso: perché in generale già è stato fatto abbastanza per tutti i peccati e perché al contempo questa correzione può sempre essere ridonata a ognuno nel sacramento del perdono. Da un lato, la storia dell’uomo è storia di colpe sempre nuove, dall’altro è sempre di nuovo pronta la guarigione. L’uomo è un essere che ha bisogno di guarigione, di perdono. Fa parte del nocciolo dell’immagine cristiana dell’uomo che questo perdono ci sia come realtà e non solamente come un bel sogno. Qui trova la sua giusta collocazione la dottrina dei sacramenti. Diviene chiara la necessità del Battesimo e della Penitenza, dell’Eucaristia e del Sacerdozio, come anche del sacramento del Matrimonio. A partire da qui può essere allora affrontata concretamente la questione dell’immagine cristiana dell’uomo. È importante innanzitutto la constatazione espressa da San Francesco di Sales: non esiste la immagine cristiana dell’uomo, ma molte possibilità e strade nelle quali si presenta l’immagine dell’uomo: da Pietro a Paolo, da Francesco a Tommaso d’Aquino, da fratel Corrado al cardinale Newman, e così via. Dove è innegabilmente presente un certo accento che parla in favore di una predilezione per i “piccoli”».

Così si conclude lo scritto inedito di Ratzinger. Poche pagine, forse, ma capaci di tracciare una rotta per il futuro. È lungo questo sentiero che si deve muovere la ricerca dei teologi e dei cristiani. Anche se, a ben vedere, oltre alle domande Benedetto XVI ha fornito anche quasi tutte le risposte.