2022-03-22

Tra nuovi marxismi e finanza senza freni meglio Chesterton e la sua «terza via»

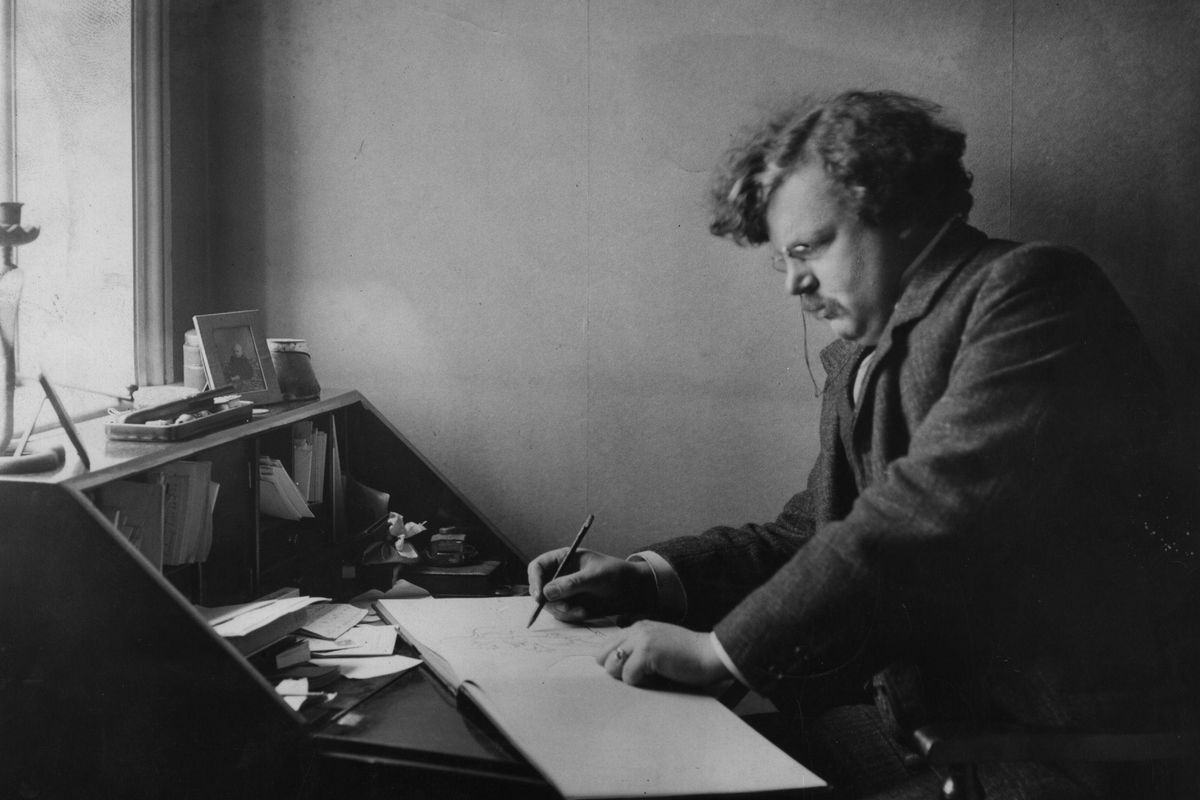

Gilbert Keith Chesterton (Getty Images)

È tempo di riscoprire il distributismo: la teoria, alternativa a collettivismo e individualismo, che mette l’uomo al centro.L’ultimo secolo ha visto lo scontro tra l’economia marxista e quella liberale. Lo scontro è stato politico, militare e soprattutto ideologico. Adesso ci siamo un po’ persi, e mentre cerchiamo di capire se i gentiluomini di Davos, non eletti da nessuno, che scrivono l’agenda del mondo cosiddetto democratico, appartengano all’area marxista o a quella liberale, sull’orlo forse di una guerra nucleare, dobbiamo riconoscere che non siamo messi benissimo. Il marxismo si è fuso con l’alta finanza, noi siamo in fiduciosa attesa del 2030, quando come da agenda Onu, nella letizia, la proprietà privata sarà abolita, avremo tutto in comune, cioè non avremo nulla, ma otteremo fornitura gratuita di Netflix e Youporn: come non essere contenti?A questo punto, dato che siamo anche sull’orlo di una guerra, è venuto il momento di cercare una terza via, una terza via che sostenga gli uomini, che sostenga le loro anime, che permetta di traversare periodi terribili, come il crollo dell’Impero romano, con il mondo ridotto a selve impenetrabili infestate di lupi, quando il mondo civile fu rifondato dai monaci benedettini, piccoli gruppi compatti, spiritualmente fortissimi, che hanno dissodato terreni e anime e ricreato la civiltà. L’«opzione Benedetto», piccoli gruppi, umanamente fratelli, determinati fino all’eroismo, è infatti il nome dato a questo progetto dal titolo del famoso libro di Rod Dreher.In realtà l’«opzione Benedetto» ha un padre nobile, ed è Gilbert Keith Chesterton, il grande scrittore cattolico che insieme a un gruppo di intellettuali, il secolo scorso, ipotizzò una terza via: il distributismo, la teoria economico sociale che mette al centro l’uomo, l’uomo libero che si assume la responsabilità di sé.Il maggiore esperto è il dottor Matteo Mazzariol, medico psichiatra che presiede il Movimento distributista italiano, dal 2013, e che cerca di restituire organicità al corpo sociale, per esempio aggregandolo in gilde o corporazioni di arti e mestieri, in modo da eliminare l’individualismo massificante di tipo capitalista e la collettivizzazione anonima di tipo socialcomunista.Distributismo è un nome sconosciuto ai più, pur essendo il suo fondatore una personalità nota. Sto parlando di Chesterton, scrittore, poeta, giornalista, storico, teologo e filosofo inglese tra i più importanti del secolo scorso, nato a Londra nel 1875 e morto nel 1936, autore di numerosi saggi.Chesterton era un cattolico. Il dottor Mazzariol spiega che con un linguaggio pieno di spirito, arguto e arricchito dalle vibrazioni del paradosso, Chesterton fu in grado di affrontare tutte le tematiche più importanti del suo tempo - eugenetica inclusa - e fu apprezzato anche dai suoi oppositori per l’onestà intellettuale e la profondità e chiarezza delle analisi che proponeva. Insieme a padre Vincent McNabb, domenicano irlandese trapiantato a Londra e Hilaire Belloc, Chesterton fu appunto il fondatore del distributismo, movimento che nasce dal cattolicesimo, si ispira alla Rerum Novarum (1891) di Leone XIII e poi alla Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI, e offre una visione alternativa alle ideologie allora dominanti - le stesse di oggi, che riducono l’uomo allo stato servile, deresponsabilizzato e suddito. Come Chesterton ha spiegato il cattolicesimo è per uomini liberi, che si assumono la responsabilità di essere figli di Dio. Il dottor Mazzariol cercando di sintetizzare al massimo spiega che il distributismo rappresenta il tentativo di considerare l’economia, la moneta, la finanza e la politica dal punto di vista della retta ragione e della ragionevolezza illuminate dalla fede. Un progetto quindi che, essendo radicato su forti premesse filosofiche, travalica gli orizzonti del tempo e i confini e le culture delle varie nazioni per acquisire un valore metastorico e universale. Il punto di partenza dei distributisti infatti è questo: contrariamente a quanto sostengono le ideologie gnosticheggianti e relativistiche del liberal capitalismo e del social comunismo - e i loro vari ibridi e derivati -, occorre restare ancorati alla realtà. Per prima cosa occorre distruggere quello che Chesterton definì lo «stato servile»: liberal capitalismo e social comunismo, lungi da essere tra loro poli opposti, in realtà rappresentano due facce di una stessa medaglia, la tendenza cioè a ritenere buono e giusto che capitale e lavoro siano tra loro separati ed egualmente buono e giusto che potere economico e potere politico siano concentrati nelle mani di pochi, siano questi pochi un’oligarchia capitalista o il gruppo ristretto di una nomenclatura statale, entrambi presunti interpreti della «volontà generale», secondo l’assunto totalitario di Jean Jacques Rousseau. Facciamo un esempio a caso, ometti che risolvono epidemie mediante banchi a rotelle hanno imposto gli arresti domiciliari a un popolo che si è lasciato mettere agli arresti domiciliari: questo si intende per stato servile. A questa unanime visione il distributismo oppone il senso comune, proponendo quindi l’opposto. «Il problema del capitalismo», usava dire Chesterton, «non è che ci sono troppi capitalisti ma che ce ne sono troppo pochi». Allo stesso modo Belloc, nel suo libro La restaurazione della proprietà, del 1936, ribadiva che il problema dei problemi rimane quello della proprietà produttiva e che il liberal capitalismo e il social comunismo sbagliano entrambi perché né l’uno né l’altro ne favoriscono l’equa distribuzione. I capitalisti si sono infatti sempre battuti per aumentare sproporzionatamente la proprietà di pochi, chiamando libertà la licenza dei più forti, mentre i socialcomunisti hanno pensato bene di sottrarre la proprietà a tutti, per concentrarla nelle mani dello Stato. Solo un sistema in cui ci sarà sempre chi produce e chi può comprare, in cui quindi la proprietà produttiva è massimamente diffusa - può raggiungere quell’equilibrio in grado di garantire stabilità e prosperità per tutti, sosteneva sulla stessa linea Chesterton. Lo stato servile quindi in questo senso rappresenta una fotografia di quanto realmente sta accadendo: l’alleanza tra grande capitale e grande Stato, esitata nel sostanziale controllo della finanza sulla politica - pensiamo ai grandi consessi della finanza internazionale che dettano legge ai nostri politici -, e finalizzata al progressivo asservimento della massa dei cittadini, attraverso una continua sottrazione della proprietà produttiva e della possibilità di discutere e decidere le questioni concrete del proprio comparto sociolavorativo. Tutti «dipendenti» dalle grandi multinazionali - e quindi privati della libertà economica e tutti soggiogati al sistema partitico - e quindi privati dell’autentica libertà politica: questo è il mantra dello stato servile. Si spiega così la convergenza evidente tra lo statalismo della sinistra e il mondo della grande finanza, che in base alla narrativa prevalente sembrerebbe incongrua e che è oggi plasticamente dimostrata dalle posizioni del Partito democratico, con Mario Draghi, massimo esponente del sistema bancario, e Maurizio Landini, presidente della Cgil, con buona pace dei lavoratori, abbandonati al loro destino di servi.La politica e la finanza ci hanno spinto a distruggere ricchezze vere, abbiamo distrutto le stalle per rispettare le quote latte, abbiamo distrutto piccoli produttori per importare dall’estero derrate alimentari di qualità inferiore che ora ci hanno reso dipendenti. Per costruire un mondo equo i distributisti individuarono quattro paradigmi non negoziabili come fondamento portante di ogni sano ordinamento sociale: la centralità economico sociale della famiglia naturale; la necessità di unire capitale e lavoro e favorire la massima diffusione della proprietà produttiva dal basso e in base alle competenze e al valore delle persone; la necessità di restituire ai corpi sociali la libertà di discutere e decidere tutte le questioni sostanziali del proprio settore attraverso le gilde o corporazioni di arti e mestieri, mettendo in soffitta i partiti; la necessità di rimettere il denaro al servizio del bene comune, eliminando il denaro-debito bancario e il prestito a interesse o usura. Già nel 1938, nel suo libro Distributismo. La via d’uscita dallo stato servile, recentemente tradotto in Italia per le edizioni Fede&Cultura, Belloc aveva chiarito che il fatto che il sistema bancario privato abbia il monopolio assoluto della creazione di denaro dal nulla rappresenta lo strumento principale attraverso cui tale sistema bancario di fatto controlla e asservisce a sé tutto il corpo sociale.Vale la pena di pensarci. Il mondo sta franando. Dopo averci messo in ginocchio per una gestione paternalistica e delirante di un’epidemia, ora ci metteranno serenamente in una miseria bellica con possibilità di conflitto nucleare. Usciamo dal ruolo di servi. Con fede, affetto e buon senso siamo in grado di ricostruire.

Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Gianrico Carofiglio (Ansa)