L’idea del mondo perfetto fa danni. L’unica utopia valida è la tradizione

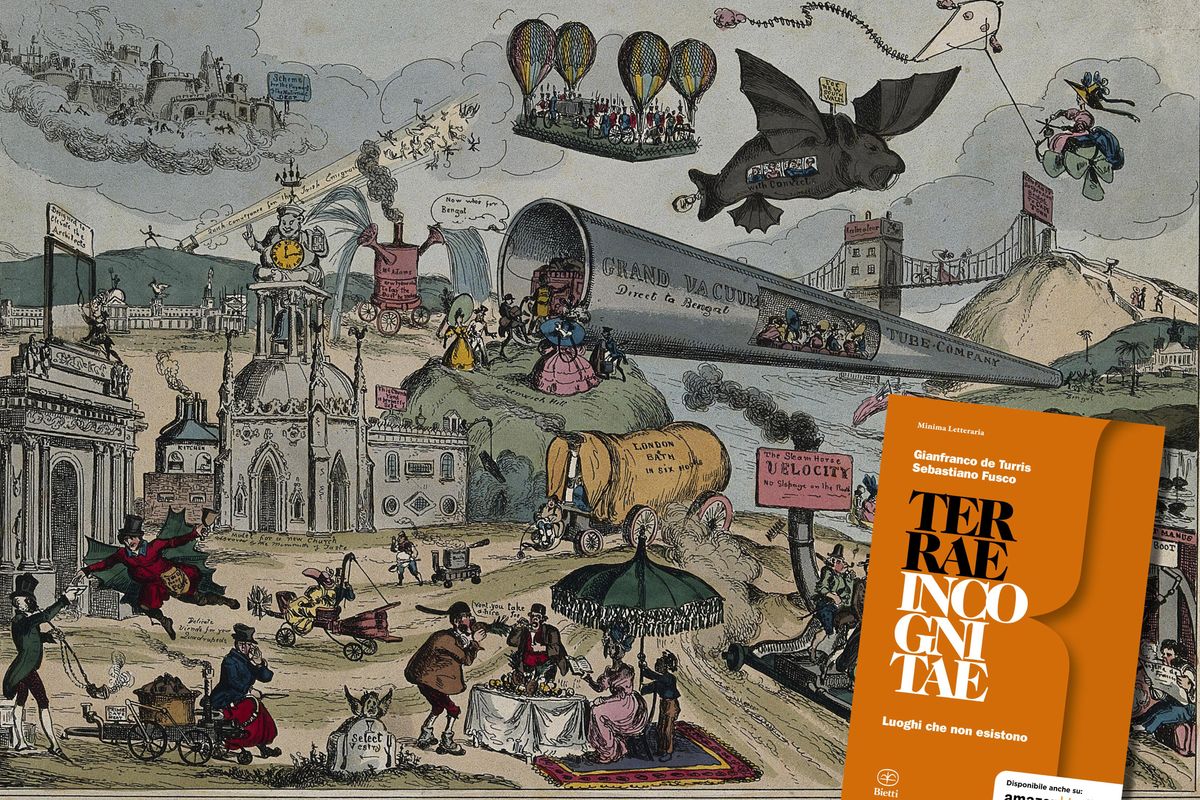

Presentiamo qui, per gentile concessione dell'editore, un estratto di Terrae Incognitae. Luoghi che non esistono, di Gianfranco de Turris e Sebastiano Fusco (Bietti), dedicato ai luoghi immaginari della letteratura di ogni tempo. Il volume è acquistabile sul sito della casa editrice o su Amazon.

Dell'utopia sono state date molte definizioni, sia dal punto di vista letterario, sia soprattutto da quello delle dottrine politiche (una prova ulteriore, questa, del mutamento di direzione subito dal simbolo della «terra che non esiste»); generalmente, la si indica come un «modello di società» i cui caratteri distintivi vennero per così dire canonizzati nell'opera che diede poi il nome a tutto il genere: il De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia libellus di Tommaso Moro, cancelliere del Regno sotto Enrico VIII (essa apparve nel 1516, anche se assunse il titolo definitivo, che sopra si è riportato, nel 1518). Come si sa, la parola è un neologismo di derivazione greca che vuol dire «non luogo», «nessun posto». [...] Ad ogni modo, era al «modello di società» proposto da Tommaso Moro che bisognava ispirarsi per porre rimedio a quelli che il cancelliere considerava i mali del suo tempo. Di conseguenza, la società dell'isola di Utopia avrà i seguenti caratteri: da un lato uniformità, dirigismo, simmetria, istituzionalismo, autarchia, collettivismo, tendenze missionologiche, razionalità e coerenza; dall'altro, disprezzo dell'onore cavalleresco, delle virtù guerriere, dei valori e interessi tradizionali. Pur se apparsi un secolo dopo, vengono ricordati accanto all'Utopia, come «classici» del genere, La città del sole del domenicano Tommaso Campanella (scritta nel 1602 e pubblicata nel 1623) e la Nuova Atlantide dell'inglese Francesco Bacone (1627). Anch'essi, infatti, benché maturati in ambienti diversi e quindi sviluppati con intenti differenti, rivelano un sottofondo comune, vale a dire il desiderio di presentare un modello ideale di società che possa offrirsi come alternativa a quella del tempo: lavoro al posto dell'ozio, classe di governo basata sul sapere e non sul sangue, razionalità, scienza e ragione al posto di religione, sentimenti e passione. [...]

Un altro studioso dell'utopia politica, il professor Rodolfo de Mattei, ha rilevato che «non vi è alcuna costruzione “ideale" della quale non siano riconoscibili i rapporti con l'epoca che li ha prodotti». Ciò è valido non soltanto per gli scritti di cui si è parlato sino ad ora, quanto soprattutto per quelli nati sulla scorta delle nuove teorie socio-economiche scaturite dalla Rivoluzione francese (1789), dal precisarsi del pensiero di Marx (il Manifesto dei comunisti è del 1848, il Capitale del 1867) e di quello scientifico-filosofico di Darwin (The origin of the species è del 1859). La Francia e l'Inghilterra videro di conseguenza il sorgere di tutta una serie di nuove utopie che, in contrasto con la società del tempo, proponevano un «modello» di ispirazione socialista e comunista, in genere collettivista: opere letterarie, costruzioni filosofiche, tentativi reali. [...] Se per l'utopia classica - nelle sue due forme, positiva e negativa - le cose possono apparire abbastanza chiare (anche con l'aiuto offerto dalle parole di Tilgher), nel caso di una forma letteraria che in un modo o nell'altro sia contraria alla precedente la situazione appare un po' confusa, a iniziare dalla stessa denominazione. A questo riguardo, sono state avanzate diverse proposte: «utopia negativa» (Walsh), «utopia in negativo» (Aldani), «contro-utopia» (Adriani), «dystopia» (Pagetti) e, infine, «antiutopia» (Hillegas). Per nostro conto accettiamo quest'ultimo termine, ma con ulteriori specificazioni contenutistiche - le stesse, in fondo, ritenute valide per l'utopia classica. Pone esattamente il problema del perché sia nata l'antiutopia uno studioso romeno stabilitosi in Spagna, George Uscatescu: «Per lo meno, in quanto atteggiamento spirituale, il trionfo della tecnica e del macchinismo, della Scienza in generale, l'esaltazione della volontà di potenza nel campo delle forze sociali, provoca una serie di opere che, scritte in realtà d'accordo con la tradizione della letteratura utopistica, sono, per ciò che si riferisce ai loro fini, esaltazione dell'“uomo completo" di Scheler, con le sue virtù ed i suoi peccati, e, quindi, vere e proprie anti-utopie. Nel fondo di quasi tutte le utopie contemporanee esiste questo atteggiamento critico, che si nutre di paradossi. Perché, nel nostro tempo, la vera Utopia sta nella realtà e nel corso degli avvenimenti. L'Utopia si converte, così, in un metodo critico della realtà, che è, essa stessa, una situazione utopistica. Ed i fini dell'utopia finiscono per essere antiutopistici. Tre delle più importanti utopie del nostro tempo, che prenderemo come esempio, sono nella loro finalità antiutopie, giacché offrono una critica ampia degli elementi più utopistici prodotti a ritmo crescente nella nostra epoca della Tecnica e della Scienza». […] Concludendo: se è pur vera la frase di Adriano Tilgher sopra riportata, secondo cui basta rovesciare l'Utopia «per avere il contorno della realtà di cui è la negazione», essa non può certo applicarsi all'operazione effettuata dagli scrittori di antiutopie. Infatti, il loro rovesciamento dell'utopia non riconduce alla «realtà effettuale», ma ha altri scopi. Rovesciandola negativamente essi mettono in evidenza gli errori e le illusioni che sono al fondo di ogni utopia pura: partono dagli identici presupposti per trarne le estreme conseguenze negative. Rovesciandola positivamente non ritornano alla realtà quotidiana, ma costruiscono un «modello di società» che ha basi diverse, ideologie opposte, fini contrari a quelli dell'utopia «classica»: un «modello» visto in un'ottica costruttiva e non distruttiva, allo scopo di esporre le strutture di uno «Stato perfetto» imperniato su presupposti esattamente contrari a quelli dell'utopia per eccellenza. Sotto questo aspetto, si può parlare in parte di un tentativo di ritorno degli antiutopisti ad alcune formulazioni tradizionali, con i cui presupposti essi cercano di costruire delle società più consone all'uomo - anzi, «a misura d'uomo». Il fatto in se stesso è però, contemporaneamente, una dimostrazione che l'odierna situazione di decadenza generale in un certo qual modo obbliga uno scrittore a ricorrere a degli artifizi per descrivere un “modello di società" a carattere tradizionale. Il mondo tradizionale non è più naturale, ma viene proposto come alternativa: il che vuol dire che la realtà è diversa, è antitradizionale, è utopia.