A Torino, nei primi del Novecento, un giovane ingegnere fece la fortuna di un celebre imprenditore e poi se ne andò dall'azienda per costruire aeroplani. Il suo fu il primo aereo completamente italiano a volare con un pilota italiano.

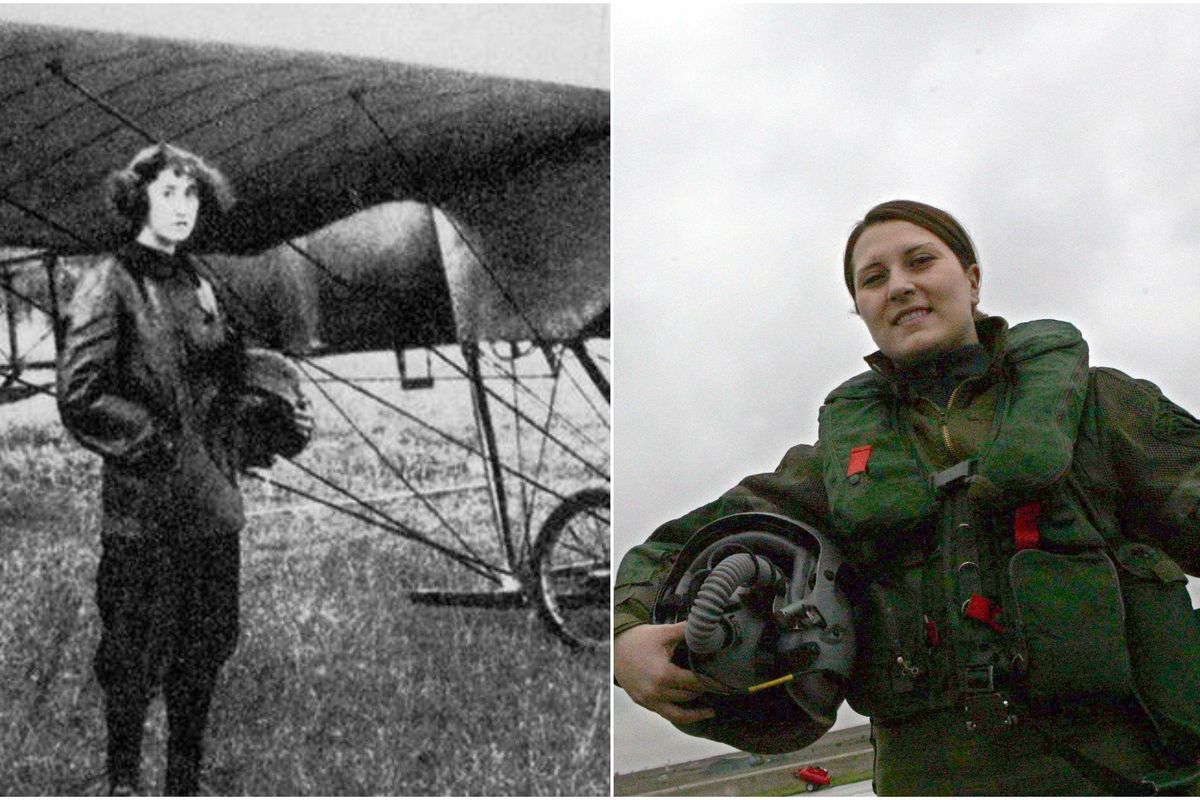

Donne pilota a un secolo di distanza. A sinistra, Rosina Ferrario. A destra, Ida Stefania Irmici (Ansa)

Le italiane furono tra le prime aviatrici al mondo. Quattro storie di quattro «signore dell'aria» che in epoche diverse realizzarono il sogno di pilotare aerei civili e militari.

Soltanto dieci anni dopo il primo volo a motore del «Flyer» dei fratelli Wright, la prima donna italiana otteneva il brevetto di pilota di aeroplani. Un evento anticipatore della caparbietà e della determinazione delle donne nell'inseguire il sogno del volo, in un mondo dominato dalla presenza maschile. Le italiane furono eccellenze in campo aeronautico e tutte con storie molto diverse tra loro, che si svolsero in epoche altrettanto distanti. Quattro storie di quattro «signore italiane dell'aria» che sono state capaci per prime di centrare l'obiettivo e impugnare la cloche di velivoli civili e militari.

Rosina Ferrario, primo brevetto femminile d’Italia

Era il 16 giugno 1908 quando il pioniere francese del volo a motore Léon Delagrange si esibì a Taliedo, periferia Est di Milano. Tra il pubblico un po’estasiato e un po’spaventato c’era una ragazza di vent’anni che non dimenticherà mai quel pomeriggio di tarda primavera. Il volo a motore era nato da pochi anni, ma Rosina Ferrario, nata a Milano il 28 luglio 1888, aveva deciso che un giorno avrebbe spiccato il volo su uno di quelle macchine infernali di legno e tela, senza ombra di dubbio. Anche se i pochissimi aviatori della sua epoca erano tutti maschi. Nata in una famiglia benestante, sin dall’infanzia respirò l’aria del progresso, figlia di genitori aperti alle idee innovative che il positivismo scientifico e industriale aveva portato con sé nella Milano di fine Ottocento. Parlava le lingue, amava le escursioni alpinistiche e guidava l’automobile, mezzo che ben conosceva per la sua professione di segretaria del concessionario Cadillac del capoluogo lombardo. Mancavano solo un paio di ali e un’elica, visto che il coraggio (anche quello altrettanto difficile di abbattere il pregiudizio degli istruttori maschi) non le mancò mai. Il primo passo verso il cielo Rosina lo fece nella periferia opposta al campo di Taliedo, nel quartiere di Baggio, dove a pochi passi di distanza Enrico Forlanini faceva librare nel cielo i suoi famosi dirigibili. Ma la ragazza puntava al futuro, quello del più pesante dell’aria. Quello dei pistoni e delle ali sorrette dai tiranti d’acciaio. A Baggio ebbe i primi rudimenti teorici di pilotaggio, per poi passare al campo di volo di Vizzola Ticino. Nella brughiera nei pressi della Malpensa ebbe come istruttore uno dei primi aviatori italiani, Enrico Cobioni e quindi Achille Landini, il concittadino di Rosina che per primo attraversò il Monte Rosa a bordo di un monoplano Gabardini 80 Cv. Ci volle qualche anno prima che la signorina Ferrario riuscisse ad ottenere il sognato brevetto, un periodo di lungo e faticoso addestramento con voli sempre più lunghi, a quote sempre maggiori. Il gran giorno arrivò finalmente il 3 gennaio 1913 quando ai comandi di un Caproni motorizzato Anzani Rosina Ferrario diventò la prima aviatrice italiana. Brevetto n.203 della Federazione Internazionale dell’Aviazione, con testo in francese (la lingua universale di quei tempi) e italiano. In calce, la firma era quella di Carlo Montù, reduce della guerra di Libia dove gli aeroplani italiani portarono a termine il primo bombardamento aereo della storia.

Rosina Ferrario divenne una star dell’aria e un punto di riferimento per le donne che la guardavano da terra, e dopo il conseguimento del brevetto partecipò ai «circuiti aerei» tanto in voga negli anni Dieci. Volò su Napoli nel maggio del 1913, lasciando sulla folla una pioggia di fiori rossi. Poi su Milano e su Bergamo nel settembre di quell’anno. Onorò Giuseppe Verdi atterrando sui prati di Busseto assieme al suo istruttore Achille Landini. Ma all’apice della notorietà, Rosina deve ancora lottare contro i pregiudizi di molti suoi colleghi uomini, primo tra tutti il capitano Piazza, comandante del Servizio aeronautico italiano in Libia. Alla manifestazione aerea del Lago di Como viene esclusa, ma lei vola lo stesso da Milano al capoluogo lariano. Poco più di un anno dopo, le nubi che si addensavano sulla carriera della milanese volante non furono più quelle dei cieli italiani, ma quelle della guerra. I voli civili furono sospesi e Rosina cercò di giocare l’ultima carta per continuare a volare: l’arruolamento nel corpo militare della Croce Rossa, che le fu negato. Delusa, dopo il conflitto prese marito e scelse una nuova professione. Quella di albergatrice, con la gestione dell’Albergo Italia di piazzale Fiume, oggi piazza della Repubblica. E’ stata l’ottava donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota di aeroplani.

Fiorenza De Bernardi, prima donna italiana comandante di voli di linea

Si potrebbe pensare che Fiorenza De Bernardi, nata a Firenze il 22 maggio del 1928, non avesse altra sorte che quella di pilotare un aereo. Questo perché era figlia del «pilota dei piloti» italiani, il comandante Mario De Bernardi, l’uomo dei record di velocità e collaudatore di tutti gli aerei dell’ Aeronautica italiana prima e dopo la Seconda guerra mondiale compreso il Caproni-Campini, primo aereo a reazione italiano. Tra gli hangar e l’odore pungente della benzina avio, Fiorenza era cresciuta all’ombra di cotanto padre, dal quale ereditò la passione vista dall’altro sesso. Se papà Mario fu il primo a donare a Fiorenza i rudimenti del volo, la futura aviatrice passerà sotto l’ala di Robert Goemans, istruttore d’eccezione e rappresentante della Piper in Europa. La De Bernardi inizia a volare nel 1951, conseguendo il brevetto di primo grado l’anno successivo. Con Goemans partecipò dal 1953 alle esibizioni aeronautiche in giro per il Paese, mentre con suo padre si esercitava sugli aerei da turismo. Proprio con lui ai comandi fu protagonista di un incidente molto particolare. Il 4 giugno 1953 padre e figlia decollarono dall’aeroporto di Roma-Urbe, ma poco dopo, sulla verticale del Gianicolo, il motore del piccolo aereo ebbe una «puntata» come si dice in gergo aeronautico. Grazie al sangue freddo e alla perizia dell’asso Mario, l’aereo compì un atterraggio di fortuna in pieno centro di Roma. Si trattava dell’ampio giardino della villa Abamelek-Lazarev, sede dell’Ambasciata sovietica in Italia. I due furono trovati dai giardinieri sotto l’ala dell’aereo mentre cominciava a scendere la pioggia, incolumi. Il luogo dell’incidente, la sede diplomatica dell’Urss, ancor più simbolica in quanto Mario De Bernardi era all’epoca candidato per l’Msi alle elezioni politiche che si sarebbero svolte proprio tre giorni dopo.

La svolta professionale di Fiorenza De Bernardi avvenne alla metà degli anni Sessanta, quando l’Aeronautica Militare aprì ad Alghero l’accesso a un numero chiuso di civili selezionati. Fiorenza frequentò i corsi di meteorologia (con il famigerato colonnello Edmondo Bernacca) aeronavigazione, radiotrasmissioni nel 1966. L’anno successivo viene contattata dalla compagnia Aeralpi del conte Cesare d'Acquarone. Viene assunta, unica e prima donna italiana comandante di un volo di linea, ai comandi di un bimotore De Havilland Canada «Twin Otter» in servizio tra l’aeroporto di Cortina e gli scali di Venezia, Milano e Bolzano. Nel 1968, dopo la morte violenta del fondatore D’Acquarone, la compagnia chiuse i battenti e Fiorenza passò in forza ( e con un contratto regolare, mai stipulato da Aeralpi per le reticenze ad assumere una pilota donna) alla compagnia Aertirrena con base a Firenze-Peretola, dapprima come pilota di aerotaxi e poi ai comandi di uno Yavkolev Yak-40, jet trimotore di fabbricazione sovietica che imparò a pilotare sulle piste gelate della Russia. In quel periodo, la De Bernardi ebbe anche il tempo di celebrare suo padre Mario, morto d’infarto nel 1959 mentre era alla cloche. Per ricordare il vincitore della coppa Schneider di velocità e l’asso dei cieli che fu il comandante De Bernardi, organizzò un raid aereo celebrativo da Torino a Roma ai comandi di un vecchio biplano inglese del 1927, simile a quelli coevi che suo padre pilotò innumerevoli volte. I voli Aertirrena comprendevano i collegamenti nazionali con Milano, Roma e Bologna ma anche rotte internazionali e voli charter, e in occasione di un volo dimostrativo della compagnia Fiorenza pilotò fino in Australia. Solo un incidente macchiò l’attività di Fiorenza, quello del 29 settembre 1970, quando al termine di un volo di trasferimento l’aereo di cui era co-pilota atterrò di pancia per un guasto al carrello. Nel 1980 la carriera della prima pilota di linea d’Italia fece un ulteriore balzo in avanti, con l’abilitazione presso Alitalia al Douglas Dc-8 da 150 passeggeri, che Fiorenza pilotò per breve tempo sotto la livrea della Aeral, una compagnia charter nata ad Alessandria e guidata da una manager donna, Maria Luisa Bottanelli. La carriera di Fiorenza de Bernardi si interruppe bruscamente negli anni Ottanta a causa di un grave incidente d’auto, che la rese non più idonea alla professione di pilota. Tuttavia l’impegno verso il volo al femminile fu sempre costante attraverso l’attività dell’Associazione Pilote Italiane (API) poi divenuta ADA (Associazione Donne dell’Aria). Ha pilotato per complessivi 35 anni e oggi ha 95 anni.

Annalena Bugamelli, la fotografa volante

Molti ancora ricordano i voli in cerchio di piccoli aerei da turismo che trainavano un lungo striscione pubblicitario, come quelli che si potevano ammirare nei giorni di apertura della Fiera Campionaria di Milano. Ai comandi di uno di quei velivoli ci fu anche una donna, nata a Parma nel 1914, l’anno successivo al brevetto di Rosina Ferrario. Da sempre vissuta a Milano, Annalena Bugamelli si innamorò, prima del volo, delle automobili e partecipò a due edizioni della Mille Miglia tra le due guerre. Nel 1948, si dice a seguito di una delusione sentimentale, cominciò a frequentare il mondo dell’aviazione civile per conseguire il brevetto di volo che otterrà molto più tardi, nel 1964. Membro di quella API, l’associazione delle donne pilota fondata da Fiorenza De Bernardi, Annalena vola su uno dei monomotori a elica più diffusi: il Cessna 172H «Skyhawk» con motore Continental da 145 Cv e quattro posti. Quello pilotato dalla Bugamelli, di stanza all’Aero Club Varese sulla pista di Venegono, portava le marche I-BUGA, in onore del suo nomignolo, «la Buga», che le avevano dato gli amici in aeroporto. La pilota milanese fu la prima donna a fare della passione del volo un mestiere che non si limitava al diporto. Nel 1969 fondava la sua agenzia fotografica specializzata in immagini aeree, che battezzò I-BUGA come il suo Cessna. Vicino alla Fiera di Milano, in via Pagliano 31, la sede operativa della società, che negli anni ebbe in flotta un altro Cessna con le marche I-CCBF. Oltre all’aerofotografia per il settore industriale e quello del turismo e delle istituzioni, l’agenzia si occupava di lancio di manifestini e traino di pannelli pubblicitari. Annalena, durante l’attività di aviatrice e fotografa ha realizzato migliaia di immagini a colori e in bianco e nero delle meraviglie turistiche e naturali, ma anche una dettagliata serie di fotografie che immortalano l’industrializzazione italiana ben prima dell’avvento delle mappe digitali dei colossi del web. L’agenzia I-BUGA rimase in attività fino al 1998 e la sua titolare era la donna pilota più anziana d’Italia. Alla sua morte, in virtù di un vitalizio concesso dal Comune di Milano negli ultimi anni di vita, il suo archivio è stato rilevato dalle Civiche Raccolte fotografiche del capoluogo lombardo, e sono visualizzabili anche online a questo link. Annalena Bugamelli si spegne nel 2002 all’età di 88 anni.

Ida Stefania Irmici, prima donna a pilotare un cacciabombardiere italiano

Chissà come sarebbe stata felice Rosina Ferrario nel vedere decollare un caccia supersonico comandato da una giovane donna. Lei aveva cercato in tutti i modi di entrare nel Servizio aeronautico negli anni della Grande Guerra, ma i tempi (inutile ribadirlo) erano tutto fuorché maturi. Anche se il suo esempio, il suo coraggio e la sua determinazione in un mondo di maschi erano stati un punto di riferimento per tutte le altre che la seguirono. Quasi un secolo dopo, il sogno sarebbe diventato realtà.

Ida Stefania Irmici nasce a San Severo (Foggia) il 29 novembre 1979. Come tante bambine della sua età a 10 anni si distingue nella danza classica. Fu il primo viaggio in aereo da sola, legato ad un’esibizione internazionale di ballo in Francia, a far scattare la scintilla del suo amore per il volo. Una passione coltivata nel cassetto per i dieci anni a seguire, ma mai abbandonata. La porta verso la realizzazione del sogno si aprì nel 2000, quando per la prima volta le donne furono ammesse al servizio nelle Forze armate, compresa l’Aeronautica Militare. Ida Stefania non aveva alcun tipo di entratura particolare, nessun militare in famiglia, solo il suo talento e la sua determinazione. Frequenta l’accademia aeronautica a Pozzuoli dove vola sugli addestratori SF-260 quindi a Galatina sugli MB-339 (quelli delle Frecce Tricolori ndr). Al termine degli addestramenti preliminari il sottotenente Irmici viene assegnata ad un gruppo operante su caccia Panavia Tornado, dove supera i corsi pre-operativi. Al 156° Gruppo Caccia di Gioia del Colle prima e quindi al 6°Stormo Caccia di Ghedi. Nel 2006 diventa la prima donna italiana pilota di cacciabombardieri, e i quotidiani nazionali diffondono la notizia sulla prima «Top gun» dell’Aeronautica Militare. Passa in seguito in forza al 32° Stormo di Amendola, vicino a casa. Il simbolo del 28° Gruppo caccia, dove Ida Stefania Irmici opera dal 2010, è la strega Nocciola in volo su una scopa di saggina. Una strega che non fa «tremare», ma vola in alto ed è una donna.

Continua a leggereRiduci

Neil Armstrong fotografato da Buzz Aldrin poco dopo la prima passeggiata lunare (Nasa)

- Il 25 agosto 2012 scompariva l'astronauta che per primo mise piede sulla Luna. Unico membro civile dell'equipaggio, ebbe un passato nella guerra di Corea come pilota di Marina.

- Fu grazie alla perizia di Neil Armstrong che l'Apollo 11 fu in grado di allunare. In un era in cui il calcolo umano era ancora superiore alla tecnologia.

Lo speciale contiene due articoli.

Quando Neil Armstrong si spense il 25 agosto 2012, l’amministratore delegato della Nasa Charles Bolden rilasciò emozionato questa dichiarazione: «Finché esisteranno i libri di storia il suo nome sarà presente, e sarà ricordato per aver portato quel piccolo passo per l’umanità in un mondo ben oltre il nostro».

Quel piccolo grande passo, quell’impronta sulla superficie polverosa della Luna che l’astronauta americano mostrò al genere umano il 21 luglio 1969, nacque da un piede che mosse i primi passi nella terra della provincia americana dell’Ohio. Neil Alden Armstrong era nato a Wakaponeta il 5 agosto 1930, quando morì era da poco passato il suo ottantaduesimo compleanno. il maggiore dei tre figli di Stephen e Viola Louise, crebbe nell’ambiente scoutistico e prese il suo primo aeroplano all’età di soli sei anni. Dieci anni dopo, ottenne il suo primo brevetto da pilota. Era il 1946 e l’anno successivo si arruolò nell’Aviazione della Marina. Studente di ingegneria aeronautica, interruppe gli studi nel 1950 quando iniziò la sua prima grande avventura nell’aria: la guerra di Corea.

Imbarcato sulla portaerei USS Essex ai comandi di un caccia Grumman F9F Panther, affrontò la sua prima missione il 3 settembre 1951. Con il Panther S-116 del Fighter Squadron 51 Armstrong effettuò missioni sulla zona montuosa della Corea chiamata in codice «Green six», un nido di artiglieria tra valli sperdute. Durante una di queste sortite per danneggiare un ponte in ferro usato dall’esercito nordcoreano il ventunenne pilota rischiò la vita. Non fu la bocca di un cannone antiaereo a colpire il caccia di Armstrong, ma una trappola tanto rudimentale quanto efficace. Dopo aver sganciato la bomba da 500 libbre che distrusse la struttura di ferro, non fece in tempo ad accorgersi di una linea di cavi di acciaio tesa tra i due fianchi della valle. Il suo Panther ne uscì mutilato di buona parte di un’ala, i comandi idraulici ed elettrici danneggiati. A pochi metri dal suolo ad una velocità di circa 650 Km/h Armstrong riuscì in extremis a riprendere quota e a mantenere in volo l’aereo ferito. Impossibile l’appontaggio sulla Essex, in quanto avrebbe dovuto affrontare il corto ponte ad una velocità eccessiva a causa dei danni. La decisione fu l’espulsione in territorio amico, una pratica che Armstrong si trovò ad affrontare per la prima volta. Guidato a distanza dallo squadron leader John Carpenter che lo scortava, Neil dimostrò tutto quel coraggio che rinnovò quasi vent’anni dopo sulla rampa di lancio dell’Apollo 11. Senza riportare danni, riuscì a paracadutarsi nei pressi di una base di Marines. Lo recuperò un suo compagno di stanza della scuola di pilotaggio della Marina.

Dopo oltre 70 missioni sulla Corea, la carriera di Neil Armstrong terminò e il pilota, tornato civile, finì gli studi abbandonati con la guerra. Con tre medaglie al valore in tasca, nel 1955 entrò alla Nasa (allora Naca - National Aeronautics and Space Administration) come pilota collaudatore. Tra i velivoli più famosi che Armstrong testò vi fu l’aereo-razzo X-15, un bolide da 6.400 Km/h. Durante la sua permanenza alla sezione sperimentale portò in volo oltre 200 prototipi, prima di approdare alla grande corsa allo spazio, la «Space race» espressione della guerra fredda con il programma Gemini. Entrato nel programma nel 1962 sotto la presidenza Kennedy, fu il pilota della missione Gemini 8 che, lanciata il 16 marzo 1966, portò a termine il primo agganciamento tra due veicoli spaziali. Dal 1967 Armstrong fu inserito nell’equipaggio di riserva delle missioni Apollo, e visse la tragedia della morte dei colleghi bruciati vivi per un cortocircuito al momento del lancio dell’Apollo 1. Fu riserva anche della missione Apollo 8, la prima a compiere una completa orbitazione attorno alla Luna e nel maggio 1968 fu designato comandante dell’equipaggio dell’Apollo 11 che, lanciato il 16 luglio 1969, toccherà il suolo lunare dopo quattro giorni di viaggio assieme ai compagni Michael Collins e Buzz Aldrin. Come universalmente noto fu proprio l’astronauta di Wakaponeta ad uscire per primo dal modulo e a lasciare sulla superficie lunare l’impronta più famosa del mondo.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo, ed essere identificato come il vincitore della corsa allo spazio contro l’Unione Sovietica, Armstrong lasciò la Nasa nel 1971 per iniziare la propria carriera di docente di ingegneria aerospaziale all’università di Cincinnati, nel nativo Ohio. Lasciata la cattedra nel 1979 ricoprì diverse cariche come consulente o responsabile di associazioni di ricerca in campo ingegneristico aerospaziale, come la National Academy of Engineering e l’International Astronautics Federation oltre che a ricoprire la carica di chairman della Computing Technologies for Aviation. Nel 1986 il compito più doloroso, quando Armstrong fu chiamato come membro della commissione d’inchiesta che si occupò delle cause della tragedia dello Space Shuttle Challenger, esploso in volo il 28 gennaio.

In pensione ufficialmente dal 2002, dopo dieci anni il suo cuore che aveva sopportato una vita di «G-negativi» durante la carriera di pilota e astronauta, non resse ad un intervento d’urgenza dovuto ad un problema cardiocircolatorio. Il 25 agosto 2012 l’uomo del «piccolo grande passo» partiva per il suo più lungo viaggio.

Neil Armstrong: il primo piede sulla Luna fu anche grazie alle sue mani

Ho conosciuto Neil Armstrong nel 2010. Questo incontro unico non sarebbe mai potuto avvenire se per due volte, nella lunga vita professionale dell’«uomo della Luna», la sorte avesse voltato la faccia dall’altra parte. La prima fu in Corea nel 1951 quando per poco Armstrong, arruolato nell’aviazione della Marina, non precipitò ai comandi del suo caccia danneggiato da una trappola antiaerea nordcoreana. La seconda volta fu nel 1968, precisamente il 6 maggio, durante una delle sessioni di addestramento sul modulo lunare dell’Apollo 11. Quella volta perse il controllo del velivolo per un guasto meccanico, una «piantata» come si dice in gergo aeronautico. Eppure, pochi minuti dopo aver rischiato la vita e dopo lo shock dell’espulsione, Armstrong portò a termine la sua giornata di lavoro, non trovando alcun motivo per abbandonare il programma Apollo, quello che lo farà diventare il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Non fu soltanto il piede ad essere protagonista di quel volo spaziale che farà di Armstrong il Cristoforo Colombo del Ventesimo secolo. Anzi, furono soprattutto le mani ed il cervello dell’astronauta dell’Ohio a portare l’Apollo 11 sulla Luna. Ad eccezione infatti del computer di bordo, molti dei comandi del modulo lunare e e di quello di comando erano manuali. Il cervello elettronico dell’Apollo 11, realizzato dal MIt di Boston e da Ibm, era direttamente derivato dal sistema di guida dei missili Polaris. All’interno della capsula Armstrong e i compagni di viaggio agirono su 172 interruttori, 4 schermi e una ventina di indicatori. Anche all’interno del modulo di servizio, dove si trovavano i serbatoi per l’alimentazione dei quattro propulsori di assetto oltre a quelli di acqua e ossigeno e le batterie elettriche, gli astronauti dell’Apollo 11 operavano manualmente sulle diverse antenne da orientare ogni volta che la navicella dava le spalle alla Terra per mantenere i contatti radio e tv e la trasmissione continua dei dati di missione. Fu lo stesso Armstrong, nel corso dell’incontro a Las Vegas, a confermare quanta manualità e capacità di calcolo dovessero avere i membri dell’equipaggio per poter intervenire sui comandi con tempistiche strettissime e con pochissimo margine di errore. Per questo motivo furono impiegate durante la missione una serie di schede plastificate grazie alle quali gli astronauti potevano operare calcoli precisi in pochissimo tempo così da poter correggere gli input dei dati di volo (spinta dei propulsori, rotta ecc.). Con un processore come quello installato sull’Apollo 11 (molto meno potente di una calcolatrice professionale degli anni '80), la perizia assoluta nella gestione dei dati di navigazione era imprescindibile. Tanto che un errore anche minimo avrebbe potuto significare la morte nello spazio di tutto l’equipaggio. Armstrong e i suoi compagni Buzz Aldrin e Michael Collins ne erano perfettamente consapevoli. Fu proprio Neil Armstrong, durante una delle innumerevoli interviste raccolte dalla stampa, a raccontare quanto fosse stato cruciale l’intervento umano nella fase più delicata e rischiosa della missione: l’allunaggio. Durante la fase di discesa sul suolo della Luna, l’assoluta lucidità e capacità di intervento dell’astronauta dell’Ohio furono determinanti. A 100 ore dal lancio, iniziò la fase di discesa con la separazione del modulo lunare Eagle dal modulo di comando sul quale era rimasto Collins, in orbita attorno al satellite. I primi due iniziarono la programmazione del computer per la discesa, mentre il terzo astronauta assicurava il contatto radio con la Terra e trasferiva i dati di Houston al modulo lunare. Alle 17:32 del 20 luglio 1969 il Lem si staccava dal modulo di comando ed iniziava la delicatissima discesa nell’atmosfera della Luna.

Era importantissimo non sprecare carburante durante la discesa, perché in caso di consumo eccessivo le riserve del Lem non avrebbero più permesso di lasciare la superficie lunare al momento del rientro. Guidati dal radar altimetro e dal computer di bordo che regolava la velocità di discesa di 2.100 Km/h, Armstrong e Aldrin si accorsero che i dati indicavano un sito di allunaggio non adatto. Fu allora che il «ragazzo dell’Ohio» prese la decisione che salvò la missione e la vita dei due membri dell’Apollo 11. Con le mani corresse la rotta, scelta che comportò un aumento del consumo del prezioso combustibile che avrebbe dovuto garantire il decollo per ricongiungersi al modulo di comando ma fu una scelta vincente. Con la spia della riserva accesa il Lem diede l’ultima spinta con i razzi poi il Lem toccò la superficie lunare e poco dopo la voce di Neil confermò il successo: «Qui Base della Tranquillità, l’Aquila (Eagle) è atterrata!». Passarono alcune ore e mentre i mondo aspettava con il fiato sospeso, si aprì il portello del modulo lunare. Fu Neil, il pilota dell’Ohio a toccare per primo con gli ingombranti «moon boot» la polvere della Luna. E fu l’impronta più famosa del mondo.

Leggi l'intervista completa di Sergio Barlocchetti a Neil Armstrong a questo link.

Continua a leggereRiduci

Devon S A (Mr), Royal Air Force official photographer

Il veterano della seconda guerra mondiale è il testimone della lotta per la libertà sui cieli del Vecchio continente, con gli Spitfire dell'aviazione britannica e la coccarda della Cecoslovacchia sulla fusoliera. Anni da eroe, ma un rientro in patria amarissimo.

È l'ultimo dei testimoni della grande epopea della lotta per la libertà sui cieli d'Europa, con gli Spitfire della Raf e la coccarda tricolore della Cecoslovacchia sulla fusoliera. Il generale Emil Boček oggi ha 96 anni, appena compiuti il 25 febbraio, e sulle sue spalle grava l'eredità di una storia romantica e tragica allo stesso tempo: quella dei piloti stranieri della Royal Air Force britannica che difesero libertà e democrazia dalla barbarie del nazismo. Quando la sua patria venne invasa dalla Wehrmacht e poi smembrata, nel marzo 1939, Boček aveva appena sedici anni. Se ne andò via di casa per non doversi arrendere ai tedeschi. Giunse per vie traverse e avventurose prima a Beirut, all'epoca sotto controllo francese, poi nella stessa Francia dove partecipò agli scontri del maggio 1940. Di qui, assieme ad altri esuli combattenti cecoslovacchi, circa 4.000, riparò in Gran Bretagna. I primi trenta piloti cecoslovacchi erano arrivati con i loro aerei Morane Saulnier Ms-406 dell'Armée de l'Air il 17 giugno e, su pressioni del presidente in esilio Edvard Beneš, andarono a costituire lo squadrone 310, istituito a Duxford il 2 luglio. Il motto prescelto era «Combattere per ricostruire»: combattere per l'Inghilterra e ricostruire la Cecoslovacchia.

Dopo poco più di un mese i piloti cecoslovacchi erano pronti all'azione con i loro Hawker Hurricane. A quello squadrone se ne affiancò a stretto giro un altro, il 311°, ma da bombardamento, equipaggiato con Vickers Wellington (29 luglio). Un altro squadrone da caccia, il 312° e sempre su Hurricane, vede la luce il 2 ottobre, e l'anno seguente nascerà pure il 313°, ma su Spitfire (10 maggio 1941). Le tre formazioni caccia saranno poi riunite in uno stormo cecoslovacco. Altri cecoslovacchi verranno utilizzati in squadroni britannici. Le tensioni con gli inglesi non mancavano, perché i cecoslovacchi si ritenevano traditi da Londra con il Patto di Monaco del 1938 che, consegnando a Hitler i Sudeti e tutte le linee fortificate, gli aveva praticamente consegnato il Paese senza sparare un colpo. Il battesimo del fuoco dei piloti cecoslovacchi avvenne il 26 agosto 1940 e abbatterono un Dornier Do-217 e un Messerschmitt Me-110. Alla fine della Battaglia aerea d'Inghilterra il solo 310° squadrone aveva eliminato 39 aerei con le croci nere. I migliori assi (essere definiti tali occorreva aver abbattuto almeno 14 nemici) erano un ceco, un polacco e tre piloti del Commwealth: due neozelandesi e un australiano. Tra di essi il sergente Josef František, che si era fatto le ossa nella guerra tedesco-polacca del 1939 e che in Inghilterra aveva continuato a volare con le insegne polacche nel mitico 303° squadrone dei record. Sistematicamente richiamato per indisciplina, era un cacciatore implacabile: a settembre 1940 mise a segno ben 17 successi. Morirà di lì a poco. L'asso cecoslovacco in assoluto è però il tenente Karel Kuttelwaschel, detto Kut, assegnato al I Fighter Squadron Raf, divenuto il terrore dei bombardieri tedeschi. Col suo Hurricane ne distrusse 18 (20 secondo altri parametri), tanto da essere considerato il più implacabile cacciatore notturno. Anche Boček si era nel frattempo arruolato nella Raf, ma dovrà ancora attendere il suo turno per poter volare. Dapprima presta servizio come meccanico del 312° squadrone, poi entra nei ranghi di piloti da caccia nel 310°.

Alla fine della seconda guerra mondiale il bottino dei piloti cecoslovacchi sarà di 365 aerei abbattuti e di 6 missili V1 distrutti, oltre a numerose missioni di bombardamento sui cieli della Germania. Per 500 di loro non ci sarà ritorno a casa. Ma la conclusione del conflitto sarà amarissima anche per i sopravvissuti. Torneranno in Patria, spesso con i loro Spitfire, unici professionisti della rinascente arma aerea. Ma con l'avvento del comunismo, nel 1948, nel migliore dei casi verranno licenziati dall'esercito. Il regime perseguiterà soldati e avieri, anche a livello famigliare (figli tolti e rinchiusi in istituti): verranno rinchiusi negli ex lager nazisti, torturati, condannati al carcere o ai lavori forzati (spesso nelle miniere di uranio) con l'accusa falsa di spionaggio. La loro vicenda è raccontata in un film del 2001, Dark Blue World. Boček è uno dei più fortunati. Va in pensione nel 1988 e dopo la caduta del Muro di Berlino la Cecoslovacchia democratica riabilita tutti gli ex piloti e lo promuove prima capitano e poi maggiore. Nel 2014 è promosso generale di brigata e nel 2017 maggiore generale. Un tram del trasporto pubblico di Brno, città in cui vive, porta il suo nome. Già pluridecorato e insignito del III grado dell'Ordine del leone bianco, la più alta onorificenza della Repubblica ceca, riceverà il I grado il 28 ottobre di quest'anno, nel 101° anniversario della creazione della Cecoslovacchia. Lui è l'ultimo dei piloti che contribuirono a salvare l'Europa dalla barbarie nazista.

Continua a leggereRiduci

iStock

Le catastrofi di Lion Air 610 ed Ethiopian 302 rivelano che chi li manovrava non era in grado di gestire le emergenze. Le compagnie spingono sulla formazione rapida per far fronte al bisogno di nuovi equipaggi.

Esiste un problema di addestramento dei piloti professionisti. La domanda di migliaia di nuovi equipaggi da parte delle compagnie ha spinto le autorità aeronautiche, e in particolare quella europea Easa, a inventare un modo per mettere nelle cabine di pilotaggio giovani professionisti in tempi brevi. Ma se sul piano nozionistico costoro hanno seguito un programma quasi di tipo universitario, con un percorso standardizzato fatto da 14 esami teorici da superare dopo 650 ore di lezione, che ne fa quasi dei manager, su quello pratico i neofiti possono avere poche centinaia di ore d'esperienza, anche meno di 200, e soprattutto pochissime ore volate da soli su un aeroplano, proprio la condizione che più di altre rende «comandanti» perché implica il dover prendere decisioni per la propria sicurezza prima che su quella altrui.

Le catastrofi dei voli Lion Air 610 ed Ethiopian 302 hanno svelato sia problemi tecnici che ora Boeing deve affrettarsi a risolvere, sia problemi di sorveglianza da parte dell'autorità aeronautica americana Faa, ma soprattutto ancora una volta sta emergendo che chi era ai comandi poteva non avere tutta l'esperienza che serviva per gestire emergenze come quelle. Secondo i media specializzati pare che il primo ufficiale del volo etiope avesse meno di 300 ore d'esperienza di volo, troppo poche per gli standard Usa ma sufficienti secondo quelli europei per conseguire per possedere la licenza Mpl (Multicrew pilot lincese) che per la parte pratica si consegue con sole 70 ore di volo da pilota in comando e altre 150 circa al simulatore. Troppo poco per sviluppare la qualità principale di un aviatore, la sua capacità di vivere e governare appieno l'aeroplano, ciò che non si può imparare con la teoria e quello che gli anglosassoni definiscono Airmanship, intraducibile in italiano se non con «aeronauticità».

Una lacuna normativa alla quale molti piloti sono spinti da un'altra norma Easa senza senso: l'impossibilità per gli allievi e per i neo piloti non ancora fregiati dal titolo di «commerciale» di accumulare esperienza facendo i più semplici lavori aerei, come il traino degli striscioni o il lancio dei paracadutisti, metodi con i quali le generazioni precedenti hanno accumulato quel migliaio di ore di volo che consente una piena maturità. E anche dal fatto che se prima l'industria del trasporto aereo attingeva da ex piloti militari, ora anche a chi ha passato migliaia di ore su un caccia viene richiesto di rifare percorso ed esami.

A prescindere da ciò che le trascrizioni dei registratori di volo riusciranno a svelarci sulle azioni degli equipaggi durante gli ultimi voli del B737 Max 8, resta un fatto ineluttabile scritto anche sui quotidiani Usa nientemeno che da Chelsey Sullenberger, proprio Sully, il comandante del «miracolo sul fiume Hudson», che ha spiegato: «Chiunque abbia a che fare con la vita dei passeggeri e dell'equipaggio stando al posto di pilotaggio di un aereo di linea deve essere armato di conoscenza, abilità, esperienza e giudizio per essere in grado di gestire l'imprevedibile ed essere il padrone assoluto dell'aereo, di tutti i suoi sistemi e della situazione. Un equipaggio di cabina deve essere composto da una squadra di esperti, non da un comandante e da un apprendista. Nelle emergenze estreme, quando non c'è tempo per la discussione o per il comandante di dirigere ogni azione del primo ufficiale, i piloti devono essere in grado di sapere cosa fare per lavorare insieme. Devono essere in grado di collaborare anche senza parlarsi».

Certo non una capacità di chi ha soltanto poche centinaia di ore di volo, su pochissimi modelli di aeroplano, che ha trascorso quel tempo principalmente all'interno di un ambiente di addestramento sorvegliato e non nel complesso mondo reale, senza mai dover giocoforza imparare a decidere, a gestire un malfunzionamento o semplicemente vivere almeno per un anno i cambiamenti climatici, tra atterraggi con raffiche di vento e temporali improvvisi. E ancora, volando assistito dall'autopilota per quasi tutta la durata dei voli. Sully spiega: «Le compagnie aeree hanno l'obbligo di non mettere i piloti in quella posizione di grande responsabilità prima che siano completamente pronti. Certo, ancora non sappiamo quale ruolo abbia giocato l'esperienza del copilota nel caso dell'Et 302, ma quell'obbligo dovrebbe sempre essere una priorità assoluta in ogni compagnia aerea». Riguardo al B737 Max 8, dalle indagini condotte sul fronte americano sta emergendo una situazione imbarazzante: secondo Max Siegel del Seattle Times, Boeing nel 2015 doveva certificare i nuovi B737 Max 8 prima che Airbus facesse altrettanto con i concorrenti A320 Neo e per questo i funzionari della Federal aviation administration spinsero i loro manager a delegare le valutazioni di sicurezza alla stessa Boeing e ad approvare rapidamente l'analisi, che però nel caso del sistema incriminato, il sistema Mcas, era descritta in modo lacunoso nel rapporto oggi sotto esame, sempre secondo le fonti che il Seattle Times mantiene riservate. Dai rapporti di collaudo si leggerebbe che durante le prove del sistema Mcas questo sia entrato in funzione con una rapidità quattro volte superiore di quella prevista, e che nei manuali operativi, prima dell'incidente Lion Air 610 non era stato indicato come bloccarlo. Nella valutazione del rischio relativa allo Mcas questo comportamento anomalo era comunque classificato come «pericoloso» e non come «catastrofico»; quindi, secondo le norme di progettazione aeronautica, il sistema non avrebbe dovuto potersi attivare in base a un segnale proveniente da un singolo sensore di bordo (l'AoA, misuratore dell'angolo d'attacco), eppure così sarebbe stato fatto e incredibilmente accettato dalla Faa.

Da parte sua Boeing, dopo aver diffuso una lettera di cordoglio e una comunicazione ufficiale sugli interventi tecnici che riguarderanno la flotta mondiale di 737 Max 8 ancora a terra, ha precisato: «La Faa ha considerato la configurazione finale e i parametri operativi dello Mcas durante la certificazione e ha concluso che soddisfaceva tutti i requisiti di certificazione e normativi». Sullenberger ha commentato: «Rischiamo di giocarci la credibilità nazionale».

Continua a leggereRiduci