«Per camminare sulla Luna non mi serviva il computer»

- Per l'uscita del film biografico, pubblichiamo il dialogo inedito con l'astronauta morto nel 2012: «Ci allenavamo a fare calcoli a mente in modo da reagire in caso di guasto».

- First Man, con Ryan Gosling, racconta il lato privato del protagonista dell'allunaggio. Dopo la morte della figlia, riuscì a imporsi alla Nasa anche se aveva lasciato l'esercito.

Lo speciale contiene due articoli

Las Vegas, ottobre 2010, ultimo giorno del congresso sull'aviazione sperimentale. La moquette del centro congressi spegne il rumore dei passi, cammini per ore in un mondo ovattato e soltanto quando ne esci comprendi quanta strada hai fatto tra aule, corridoi e grandi padiglioni. Dopo aver ascoltato la conferenza dell'ottantenne Moonwalker 1 Neil Armstrong (morto due anni dopo, nel 2012) sull'opportunità di tornare sulla Luna - da pilota, Neil non era troppo d'accordo a un ritorno ai voli automatici per portare in orbita gli astronauti - lo attesi come un ragazzino fa con il suo campione, gli chiesi l'autografo senza riuscirci, ma poi , per una inaspettata combinazione, camminammo insieme fino al padiglione successivo distante 600 metri e, incredibilmente, nessun altro ci seguì.

Gli feci i complimenti e chiesi di fare una foto con lui. Dissi quasi per giustificarmi: «Sono nato nel 1969». Lui sorrise e si mise in posa con il suo facciotto roseo e con pochissime rughe. Mi uscì un complimento su come portava la sua età e lui, sempre sorridendo, rispose che è l'ossigeno a ossidarci, e scherzandoci sopra disse che restare con poco ossigeno a disposizione per qualche tempo - riferendosi alla prima passeggiata spaziale - probabilmente ringiovaniva.

Camminava lentamente ma senza incertezze questo figlio di contadini del Midwest, comunicava grande serenità e l'ottimismo di chi, nonostante il successo, sa che non è sempre solo una questione di bravura, qualche volta ci vogliono anche fortuna e intuizione.

«Così fai prove di volo», mi chiese, «e di che quali aeroplani?». «Piccoli e d'affari, nulla di eccezionale...». «Poniti sempre dubbi per restare vivo, un dubbio più degli altri».

Dalla camminato nacque un'intervista rimasta inedita, che oggi La Verità pubblica in occasione della prossima uscita del film sulla sua vita, First Man.

Lei volò nella guerra di Corea, che ricordi ha? Quante missioni fece?

«Avevo 20 anni, ho ottimi ricordi. Volavo nel Fighter squadron 51 della Marina e ho partecipato a 78 missioni. Ci volevano tenacia e risolutezza, ma anche giudizio e integrità, perché la guerra porta a far dimenticare di essere uomini».

È vero che salvò un gruppo di soldati nemici?

«Non proprio. In realtà era l'alba nebbiosa di un giorno del 1951, ero decollato al buio per una missione di bombardamento nell'entroterra, aspettavamo una colonna di mezzi, volavo basso per non essere inquadrato e non troppo veloce per manovrare con precisione senza eccessivo fragore. Oltre una collina vidi una radura nella quale alcune file di soldati nemici stavano facendo ginnastica. Erano disarmati e li avevo proprio nel collimatore delle mitragliatrici. Ma non sparai, tolsi il dito dal grilletto e passai oltre. Pensai che stessero già vivendo abbastanza difficoltà».

Lei tra gli astronauti era davvero l'unico civile?

«Sì. Dopo aver fatto il pilota militare andai all'università a fare il professore, e a tutto pensavo tranne che alla Nasa. Ma una volta entrato nel programma Gemini (che precedette l'Apollo, ndr), forse perché ascoltavo gli ingegneri più degli altri astronauti, mi affidarono crescenti responsabilità».

Eravate sotto una grande pressione internazionale...

«Sì, ma eravamo protetti da un cordone di sicurezza impenetrabile. Nessuno seppe per mesi che io sfuggii per un soffio a un disastro durante i collaudi del modulo lunare: me la cavai con qualche livido. Rimasi un civile anche nei modi. Il modo di porsi gentile, di ragionare senza il problema di far riconoscere la propria autorità, aiuta a far crescere l'autorevolezza. Prova a fare così: se ti trovi in una sala nella quale tutti alzano la voce, tu per attirare l'attenzione taci per un po' e poi fai l'opposto, sussurra. Alla Nasa il mio approccio era più elastico e alternativo rispetto a quello delle teste calde che l'organizzazione stava addestrando e che continuavano a fare errori».

Quanto c'era di manuale, di non automatico nell'Apollo 11?

«Molto. Il computer funzionava bene, ma noi avevamo imparato a usare rapidamente le schede plastificate con i grafici e le formule, in modo da ricavare i dati anche senza computer. C'era poco margine: se sbagliavamo, addio».

Anche i corridoi dei grandi centri congressi prima o poi finiscono, e mentre realizzai di doverlo salutare mi resi conto che tra gli esploratori di tutti i tempi Neil Armstrong è stato l'ultimo ad arrivare per primo dove nessuno era mai stato. Come Ferdinando Magellano, David Livingstone e Cristoforo Colombo, questo nonno cortese che non avrei mai voluto lasciar andare via quasi mezzo secolo fa si diresse verso la sua meta, la prima extraterrestre.

Un po' a tradimento estrassi il libro di Eugene Kranz, storico direttore di missione della Nasa dal programma Gemini all'Apollo, e gli chiesi un autografo porgendogli la penna.

Neil mi guardò diventando serio e sorreggendo il libro citò e scrisse una frase di David Hornig, lo scienziato della Nasa che il 22 luglio 1969 dichiarò: «Andare sulla Luna equivale a pagare la prima rata di un'assicurazione per il futuro dell'umanità». «Grazie, cercherò anche libri di Hornig...». «Leggi anche sir Bernard Lowell, che non c'entra nulla con Jim (il collega di Neil e comandante di Apollo 8 e 13, ndr), ma fu lo storico direttore dell'osservatorio astronomico inglese di Jodrell Bank, il quale disse: “La storia ha dimostrato che solamente nei momenti in cui è stato necessario all'uomo di risolvere problemi apparentemente insormontabili, c'è stato un significativo passo avanti della civiltà umana"».

Poi mi congedò: «Buona fortuna» e, strizzando un po' gli occhi sul badge che avevo al collo cercò il mio nome, ripetendo: «Buona fortuna».

Ringraziai mister Armstrong, lui sorrise e ricominciò a camminare con i passi brevi di chi nella vita ne ha fatti molti. Sempre sulla moquette, senza fare alcun rumore, come senza rumore erano quelli sulla superficie della Luna. L'osservai fino a vederlo sparire tra la gente lanciandogli il saluto caro agli astronauti: «Godspeed, Undici»!

Sergio Barlocchetti

Il civile che fece le scarpe ai militari

È il buio, sono le lamiere piegate in un rombo assordante, il collaudo di un X 15 ad aprire First Man, al cinema dal 31 ottobre. Eppure il film, diretto dal premio Oscar Damien Chazelle, con la Luna e quel che è costato all'uomo metterci piedi non ha molto a che vedere. La pellicola racconta, piuttosto, l'eccezionalità di un uomo, Neil Armstrong, che dell'impossibile ha fatto la propria realtà.

Adattamento della biografia omonima, scritta nel 2005 da James R. Hansen, First Man si muove «tra la Luna e il tinello degli Armstrong», simboli di un dualismo sul quale Chazelle ha costruito l'intero film. Il regista, che nei panni dell'astronauta ha voluto il proprio attore feticcio, Ryan Gosling, ha ricostruito minuziosamente il percorso umano, che, il 20 luglio 1969, ha portato Armstrong a essere protagonista del primo allunaggio. La pellicola, dunque, prende il via dieci anni prima dell'impresa eroica, quando Armstrong non è nulla più di un ingegnere, pilota e collaudatore all'aeronautica americana.

Allora, quello che sarebbe diventato il primo astronauta civile della storia americana è diviso tra la carriera e i doveri di un padre di famiglia, disposto a sacrificare ogni suo respiro per la figlioletta, Karen, malata di tumore. La bimba ha appena 2 anni, e niente, né i medici, né la dedizione disperata dei genitori, riesce a strapparla al proprio destino. Karen muore nel 1962, segnando nell'esistenza di Armstrong un punto di non ritorno. L'uomo mite e schivo che Gosling interpreta magistralmente si chiude nel proprio dolore, costringendosi a usare la sofferenza come propulsore del cambiamento.

Armstrong lascia l'aeronautica e, nove mesi dopo la scomparsa della figlia, entra a far parte del progetto Gemini, organizzato dalla Nasa perché astronauti scelti (anche) tra i civili potessero sviluppare tecniche avanzate al punto da portare l'uomo sulla Luna. È determinato, Armstrong, e dalla famiglia ha avuto il via libera. La moglie Janet, una Claire Foy eccezionale, capace di sostituire il proprio accento inglese con la parlata del Midwest, ha carezzato la mano del marito e gli ha promesso che il nuovo lavoro sarebbe stato «un'avventura». Ma alle tragedie che la sperimentazione si sarebbe portata appresso nessuno poteva essere preparato.

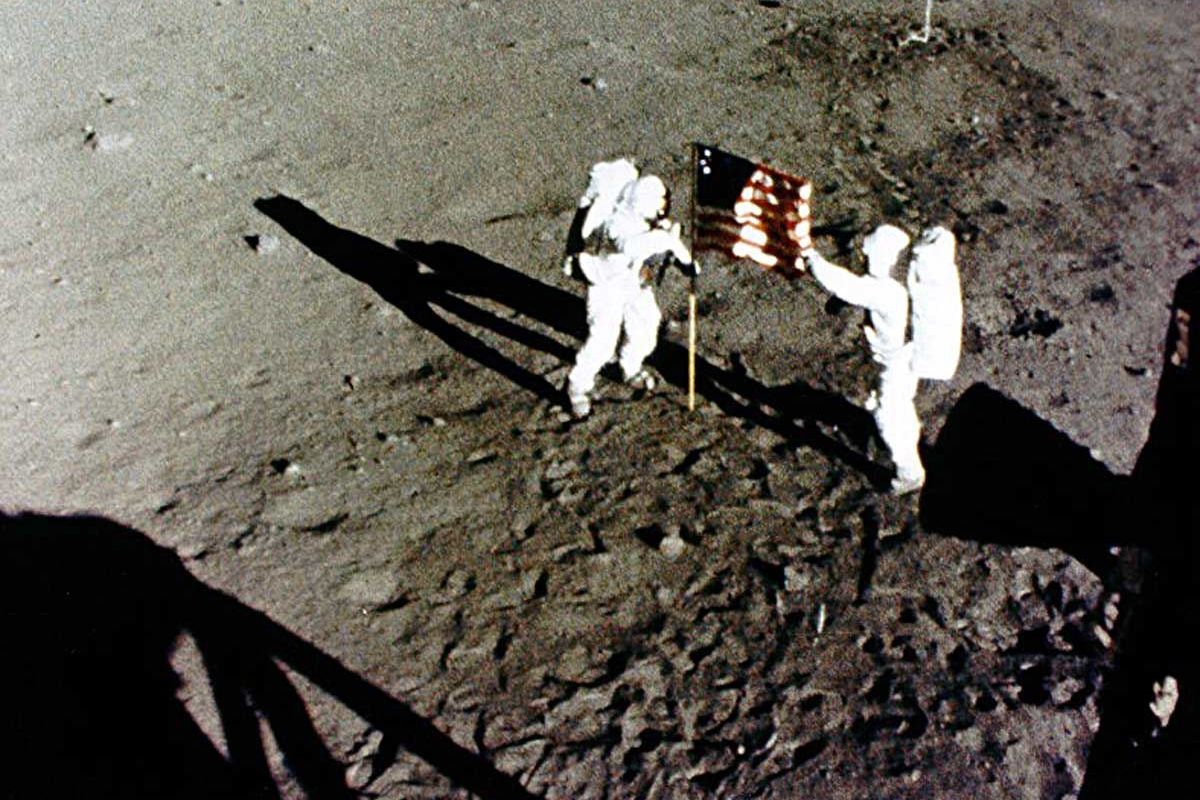

Armstrong, che nel film si muove su un doppio binario, quello dell'uomo e quello del professionista, assiste alla morte di colleghi e amici. Impotente, arrabbiato, ma capace, altresì, di non farsi travolgere dell'emozione. È l'imperturbabilità la chiave del successo di Neil Armstrong, quella capacità, a tratti disturbante, di controllare ogni suo istinto, trattenendo le lacrime, imponendosi di non dar voce, mai, alla propria frustrazione. E questo Chazelle sembra averlo colto più di tutto il resto. Perché First Man, titolo con il quale, a settembre, è stata aperta la Mostra del cinema di Venezia, non è un film sulla sfida per la supremazia tecnologica che gli Stati Uniti hanno combattuto contro la potenza sovietica. Né è un film sull'allunaggio, sebbene nel finale si perda, un poco, nella retorica. First Man, nel quale non c'è patriottismo né bandiera americana a svettare sulla Luna (cosa, questa, sulla quale Donald Trump ha avuto di che lamentarsi), è un film capace di insegnare come l'eccezionalità, spesso, non stia nell'impresa ma nell'uomo. Nel genio individuale, non in quello collettivo. E, oltreoceano, c'è chi è pronto a giurare che questa lezione sia a prova di Oscar.

Claudia Casiraghi