La Francia punta sulla Libia perché teme di perdere l'Algeria. Rischio altra ondata di migranti

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto che sull'Algeria «siamo molto preoccupati da ogni possibile focolaio di tensione che possa prodursi sul fronte mediterraneo».

- I nodi sono venuti al pettine quando il prezzo del petrolio è crollato. Inoltre, a partire dal 1988, l'Algeria ha vissuto una guerra civile che è durata per circa dieci anni.

- In Venezuela Juan Guaidò discute con gli Usa ed è sostenuto da una cinquantina di Paesi. Ad Algeri non c'è una personalità simile. Anche i partiti di opposizione subiscono una forma di rigetto da parte della popolazione.

- Tra le incognite del dopo Abdelaziz Bouteflika figura anche la reazione della Cabilia, una regione ad est di Algeri che copre un territorio compreso tra il mediterraneo e la catena montuosa della Djurdjura

Lo speciale contiene cinque articoli.

All'origine delle manifestazioni degli algerini che, nelle ultime settimane sono scesi in piazza per chiedere più democrazia e un nuovo Stato, non ci sono solo i vent'anni di potere quasi assoluto di Abdelaziz Bouteflika. Le proteste di piazza sono il risultato di diversi fattori. Storici innanzitutto, ma anche sociali. Ad esempio, il diffuso disinteresse per la cosa pubblica, mostrato dagli algerini, ha favorito il progressivo aumento del potere di servizi segreti e forze occulte della società. La Verità ha intervistato diverse personalità legate all'Algeria. Giornalisti, filosofi, scrittori, come il celebre Boulem Sansal, che hanno condiviso le proprie aspettative e timori sugli sviluppi della situazione in questo Paese nordafricano, capace di influenzare tutta l'area mediterranea ma anche l'Europa. Se la Francia è il Paese che, per ragioni storiche e demografiche, guarda con più apprensione a quanto accade ad Algeri, anche l'Italia deve tenersi pronta ad ogni evenienza. L'attenzione del nostro Paese è massima, come ha confermato Matteo Salvini in una conferenza stampa dopo il meeting del G7 di Parigi, venerdì 5 aprile. Rispondendo a La Verità, il ministro dell'interno ha detto che sull'Algeria «siamo molto preoccupati da ogni possibile focolaio di tensione che possa prodursi sul fronte mediterraneo». Lo spettro di una crisi economica e umanitaria è sempre in agguato. Basti pensare che, secondo i dati ufficiali dell'Ons (Ufficio Nazionale di Statistica algerino, ndr) la disoccupazione era arrivata nel settembre 2018, all' 11,7%. Inoltre la Banca Mondiale prevede per il 2019 un rallentamento della crescita. Cifre che non lasciano ben sperare e che rischiano di trasformare l'Algeria in un Venezuela alle porte dell'Europa.

Lo «status quo» di comodo dentro e fuori il Paese

I cittadini del Paese nordafricano sono corresponsabili della sclerotizzazione del potere in Algeria. Lo spiega molto bene a La Verità, José Lenzini. Uno dei massimi conoscitori della vita e delle opere di Albert Camus, è un ex corrispondente di Le Monde. E' nato in Algeria due anni prima dell'indipendenza e vissuti nel Paese fino ai suoi vent'anni. Attualmente cura per la casa editrice francese «Editions de l'Aube» una collana dedicata alle voci del Mediterraneo. Secondo Lenzini «già dalla nascita del nuovo Stato indipendente, il potere ha confiscato la democrazia ai cittadini. Ma questa situazione veniva giustificata dal fatto che era “necessario" per uscire dal periodo coloniale». Era un male minore. «Gli algerini, a qualsiasi livello della società si sono abituati a lasciar perdere» spiega il giornalista. «Ognuno trovava un proprio tornaconto». Per spiegare meglio questo misto di rassegnazione e di noncuranza, Lenzini cita un semplice esempio. «Nel corso dei decenni, si è diffuso l'uso della parola “Maalich" che significa “non fa niente", “non importa". Tutti si adattavano alla situazione». I nodi sono venuti al pettine quando il prezzo del petrolio è crollato. Inoltre, a partire dal 1988, l'Algeria ha vissuto una guerra civile che è durata per circa dieci anni. «Una guerra - ricorda Lenzini - che ha provocato la morte di circa 150.000 persone. Un tributo di sangue altissimo, se si pensa che la guerra per l'indipendenza aveva fatto 300.000 vittime».

L'attaccamento al potere di una certa classe dirigente e militare, faceva comodo non solo all'interno del Paese. Anche altre nazioni ne hanno tratto vantaggi importanti. «Non bisogna dimenticare - sottolinea Lenzini - che l'Algeria rappresenta una barriera capace di contenere gli importanti flussi migratori sub sahariani. Se non ci fosse l'esercito algerino, avremmo un flusso di migranti superiore di cinque o sei volte rispetto all'attuale. Tra questi migranti ci sarebbero anche molti esponenti di Daesh». In questo senso ha fatto comodo a tutti lo status quo algerino. In ogni caso quello che è chiaro, secondo Lenzini è che nessuno, in Algeria ha saputo anticipare quanto sta accadendo in questi giorni. La scossa è arrivata dai giovani che rappresentano il 30% della popolazione. «I giovani credono più alle “storie" del “dramma" della rivoluzione o del colonialismo che appartengono al passato». Semplicemente spiega il giornalista «si sentono privati della libertà, in particolare di quella di espressione, ma anche e soprattutto del lavoro. E' anche per queste ragioni che si sono ingrossati i ranghi delle manifestazioni».

Molti algerini che vivono a Parigi potrebbero tornare in patria

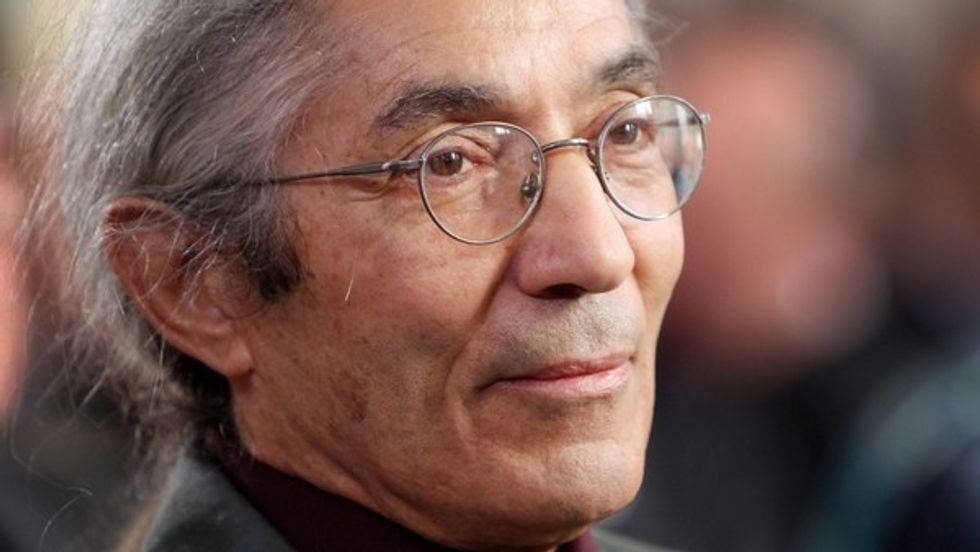

È uno degli autori algerini francofoni più apprezzati all'estero. Boulem Sansal da anni denuncia la corruzione e la tirannia del potere che ha governato l'Algeria dall'indipendenza in poi. Per La Verità ha accettato di analizzare l'attualità algerina, tentando di tracciarne uno sviluppo.

Come ha reagito, apprendendo la notizia delle dimissioni di Abdelaziz Bouteflika?

«Con molta gioia. Ma la questione non è chiusa. Ora bisogna far cadere lo Stato Maggiore dell'Esercito e la direzione dei servizi segreti perché sono le due istituzioni che gestiscono il Paese. E' un sistema totalitario, corrotto. Questa operazione sarà estremamente più difficile».

Ma cosa potrebbe accadere ora ?

«L'Algeria potrebbe trovarsi a vivere una situazione catastrofica. Ad esempio, c'è il rischio di una guerra interna dell'Esercito stesso. Tra i militari c'è la "nuova guardia", che vuole vivere in uno Stato “normale". Sul fronte opposto, troviamo coloro che hanno interessi enormi de difendere. Interessi non solo algerini ma che sono legati ad altre paesi. Ad esempio l'Esercito algerino è un cliente importantissimo per l'industria degli armamenti di Russia e Cina. Questa contrapposizione potrebbe dare origine ad un colpo di Stato. In questo caso, ci ritroveremmo in una situazione simile a quella del 1988. Ma potrebbe anche succedere qualcosa di simile a ciò che è accaduto in Siria. El Assad ha creato una contro rivoluzione islamista. Nel 1988, in Algeria il potere è arrivato persino a liberare dal carcere dei casseurs. Gente che ha ricevuto il mandato di andare a inquinare le manifestazioni pacifiche dei giovani. La seconda tappa è stata di legalizzare l'azione per gli islamisti. Questi hanno approfittato del sostegno dei servizi segreti e di certe parti dello Stato Maggiore. Ne è seguita la guerra civile ma il potere è rimasto in sella e si è ricostituito in modo ancora più forte. Hanno fatto solo qualche piccola concessione superficiale. Durante questa guerra civile molti oppositori sono stati assassinati. Il potere è in grado di riproporre lo stesso scenario».

Gli algerini sono pronti, secondo lei a diventare i protagonisti del loro futuro nazionale?

«Credo che il nostro popolo non riesca fare il passo successivo. Questo perché non è in grado di individuare dei delegati che possano organizzare e partecipare a dei negoziati. Perché è chiaro che sia necessario negoziare. Bisogna che il popolo esprima un elite intelligente e competente. Tutto dipende dalla mobilitazione e determinazione dei cittadini tutti i giorni della settimana. Non solo il venerdì. Giornalisti; avvocati, studenti... Sarebbero in grado di tenere il livello della protesta elevato, sul lungo periodo?»

Se dal lato politico ci si trova in un impasse. Come va l'economia algerina?

«La situazione peggiora. Il potere ha gli strumenti per provocare delle penurie o ritardare il pagamento dei salari. Possono trasformare le rivendicazioni politiche in rivendicazioni sociali. Potremmo ritrovarci in una situazione simile a quella che sta vivendo il Venezuela».

Secondo lei come, Parigi si prepara al peggio?

«La Francia è molto preoccupata. Gli scenari possibili sono due. Se la situazione migliorasse, tornerebbe tutto a suo favore. Moltissimi algerini che vivono in Francia - non quelli che hanno la doppia nazionalità - potrebbero tornare in patria. Perché un buon governo potrebbe rilanciare davvero l'economia e questo permetterebbe di creare delle opportunità reali. Ma se, al contrario, le cose andassero male, questo potrebbe rappresentare un problema non indifferente per la Francia, perché i problemi algerini potrebbero essere “esportati" nelle comunità presenti in Francia. Inoltre Potrebbe esserci un'immigrazione "selvaggia". Tuttavia, penso che in un primo momento, gli algerini potrebbero dirigersi verso la Tunisia o il Marocco. Credo che però i due vicini nordafricani, ristabilirebbero i visti e i controlli alle frontiere. In seguito, questa emigrazione avrebbe un impatto su tutti i paesi mediterranei, Italia e Spagna incluse».

Se si realizzasse un quadro simile, che ruolo potrebbero giocare Italia e Spagna ?

«Gli interessi in Algeria di Spagna e Italia, sono numerosi. Le relazioni tra Algeri, Roma e Madrid sono amichevoli perché, nei confronti dell'Algeria, non hanno un passato difficile come quello francese. Potrebbero intervenire ma temo che, in questa fase, non abbiano i mezzi per per farlo. D'altra parte, quale potrebbe essere la loro controparte in Algeria? Potrebbero passare da una "diplomazia segreta"? Oppure dovrebbero avviare rapporti con i servizi segreti di Algeri? Credo di no, dato che questi ultimi sono nel mirino della popolazione perché hanno fatto del male a tanta gente. Gli algerini non vogliono più sentir parlare di questa organizzazione. Dopo sette settimane di manifestazioni, la popolazione algerina non è ancora riuscita ad esprimere un'elite in grado di negoziare. Tornando al paragone con il Venezuela, vediamo che lì c'è Guaidò che discute con gli Usa ed è sostenuto da una cinquantina di Paesi. In Algeria non c'è una personalità simile. Anche i partiti di opposizione subiscono una forma di rigetto da parte della popolazione».

Le donne algerine, un tassello essenziale per il futuro

Nella manifestazioni in Algeria, numerose donne hanno partecipato ai cortei. Il loro ruolo è essenziale in questa fase storica. Se il Paese dovesse riuscire a dirigersi verso la nascita di un vero regime democratico, le donne algerine correrebbero forse meno rischi di “regressione" della loro condizione, rispetto a quelle dei paesi che hanno vissuto delle primavere arabe. Ne è convinta Razika Adnani - scrittrice, filosofa e islamologa algerina residente in Francia - che, parlando con La Verità, sottolinea il cambiamento rispetto a ciò' che è accaduto in Tunisia, Egitto o Siria, dal 2011 in poi.

«Siamo nel 2019 e il punto di vista della popolazione, in particolare dei giovani, sugli integralisti islamici è mutato notevolmente, rispetto a prima delle primavere arabe. In molti si sono resi conto dell'estrema violenza di Daesh e non vogliono che questo accada anche in Algeria». Questo ha dei riflessi anche sulla condizione femminile perché si è visto come il califfato ha trattato le donne. La gente è più informata e si sa quello che è accaduto in altri paesi arabi. «Senza le donne, le manifestazioni di queste settimane non avrebbero avuto la stessa forza» spiega Razika Adnani «il ruolo della donna è molto importante in questo movimento e in Algeria». Questo spiega anche perché, secondo la scrittrice algerina, non si possa costruire «una nuova Algeria, moderna e democratica, senza che le donne abbiano un ruolo non secondario».

Per Adnani, «non deve ripetersi ciò che le donne algerine hanno vissuto prima e dopo l'indipendenza. Prima hanno partecipato attivamente alla lotta. Poi sono state relegate ad occuparsi della famiglia e del focolare». La strada da percorrere resta però lunga come lo hanno dimostrato alcuni episodi accaduti durante le manifestazioni della scorsa settimana. «Alcune donne - testimonia Adnani, che è tornata da Algeri pochi giorni fa - sono state aggredite da degli uomini che hanno strappato gli striscioni che queste portavano. Contenevano dei messaggi per l'uguaglianza tra l'uomo e la donna».

Secondo la filosofa algerina, «i tradizionalisti ci sono e ci saranno sempre. Ma ci sono anche tantissimi uomini e donne che si sono ribellati e che, sui social hanno detto no». Per Adnani è necessario però un coinvolgimento attivo di coloro che vogliono la democrazia. «Non si ottiene nulla senza la lotta pacifica. La lotta intellettuale, delle idee».

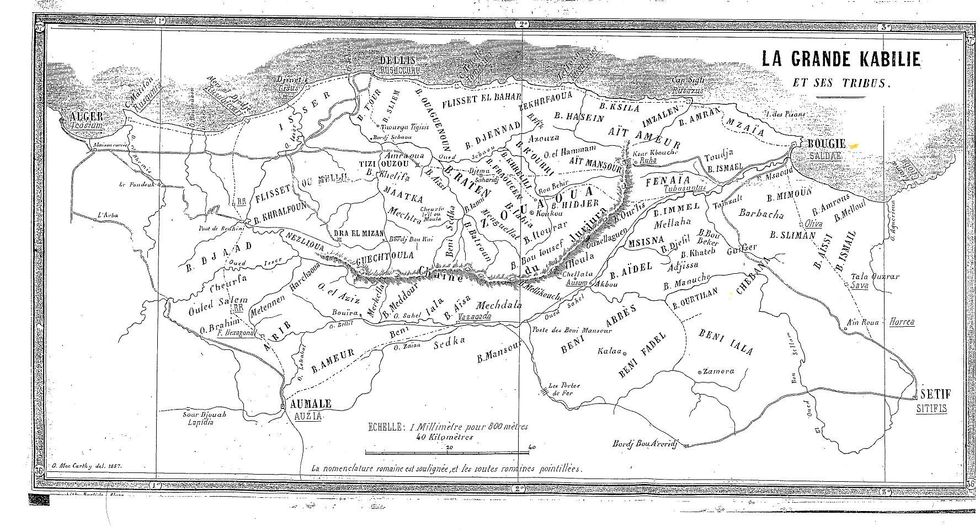

Verso una Cabilia autonoma?

Wikipedia

Tra le incognite del dopo Bouteflika figura anche la reazione della Cabilia, una regione ad est di Algeri che copre un territorio compreso tra il mediterraneo e la catena montuosa della Djurdjura. Quest’area è abitata da una popolazione di etnia berbera che parla una propria lingua e che vanta una storia millenaria. Nella storia recente dell’Algeria, questa regione ha rappresentato un focolaio di contestazioni al potere centrale. «Già nel 1962, dopo l’indipendenza, i cabili hanno animato la contestazione contro il governo di Algeri - spiega Mohamed Sadoun magistrato francese di origini algerine e autore di vari libri - poi il potere centrale ha promosso una campagna di arabizzazione della regione». Storicamente, in effetti l’Algeria come i suoi vicini del Maghreb, non sono Paesi di etnia e lingua araba. Se la religione musulmana è arrivata nel sesto secolo dopo Cristo, il Paese ha continuato in realtà a mantenere la propria lingua e la propria cultura. Poi sono arrivati i colonizzatori francesi che, spiega Sadoun «hanno cercato di legittimarsi come “successori” di Roma, presentando la presenza araba come una “parentesi” iniziata nel settimo secolo dopo Cristo». In seguito, continua Sadoun, «già negli anni ‘40 prima, dell’indipendenza, alcuni movimenti politici hanno cercato di inserire l’Algeria nella sfera mondo arabo, avvicinandola alle politiche di Damasco o de Il Cairo. Con l’indipendenza quindi, i Cabili si sono trovati automaticamente circoscritti in una minoranza». Le tensioni più forti con il potere di Algeri, si sono registrate all’inizio degli anni 2000. «Una contestazione, sedata nel sangue ha provocato la morte di 130 persone», ricorda Sadoun. «E proprio da quella occasione che il governo ha vietato le manifestazioni ad Algeri fino a “tollerare” quelle delle ultime settimane».

La situazione in Cabilia è seguita con molta attenzione anche dall’estero, in particolare dalla Francia. Anche in questo caso per ragioni storico-sociologiche. «La Cabilia è sempre stata molto povera - sottolinea Sadoun - per questo è diventata una terra di emigrazione. Molti dei suoi abitanti si sono diretti in Francia per lavorare nelle fabbriche transalpine. Questo ha creato delle comunità berbere sull’altra sponda del Mediterraneo». Se nella regione algerina si creassero delle tensioni, queste potrebbero avere degli effetti anche nelle periferie francesi.

C’è poi un’ulteriore specificità della Cabilia che vale la pena di considerare. In questa regione si sono registrate numerose conversioni al cristianesimo. Nel periodo coloniale, l’opera di evangelizzazione era svolta dai Padri Bianchi. Poi, negli anni 2000, sono arrivate le Chiese Evangeliche. Per fronteggiare questa penetrazione in terra musulmana, le autorità algerine hanno introdotto il reato di conversione dei musulmani ad altre religioni. E cosi, i protestanti di Algeria vivono con molte difficoltà la propria fede. «I cristiani cabili, restano una minoranza - precisa Sadoun - ma da questa comunità sono emerse delle figure importanti come i fratelli giornalisti e scrittori Marguerite-Taos e Jean Amrouche». Se la situazione in Algeria evolvesse verso la costituzione di una forma di governo realmente democratica, la Cabilia potrebbe diventare una regione autonoma. Anche se la questione anima i dibattiti nel Paese. «Non mancano tendenze autonomiste e indipendentiste - conclude Sadoun - ma altri pensano che tutto il Paese sia berbero quindi non avrebbe senso separare la regione dall’Algeria. Del resto, per le strade di Algeri si vedono spesso sventolare bandiere Algerine accanto a quelle berbere. Un segno degli intrecci che esistono tra queste due anime del Paese».