Il 2015 è stato il suo annus horribilis. «La mia società di consulenza e formazione venne liquidata, mi fu tolta una cattedra da docente universitaria e il fidanzato mi lasciò. Vivevo a casa sua, dunque misi tutte le mie cose nell’auto e chiesi via via ospitalità ad amici che non si conoscevano tra di loro. Non volevo che parlassero di me, non volevo ammettere a me stessa ciò che stava accadendo. Fino a che, un giorno, finii in ospedale per esaurimento nervoso».

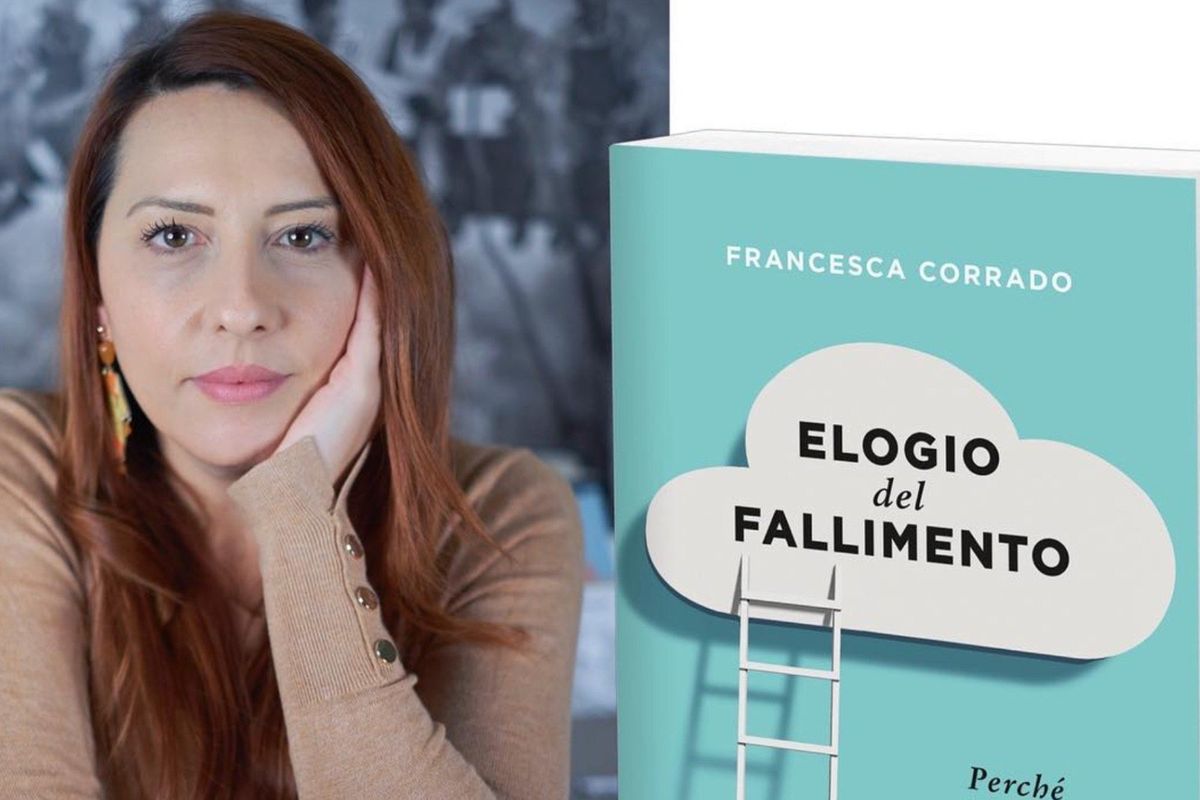

Così Francesca Corrado, 44 anni, sintetizza i dodici mesi che la videro toccare il fondo e che, col senno di poi, segnarono l’inizio della sua seconda vita. A quasi un decennio da quella caduta, l’imprenditrice di Crotone con un passato da pallavolista professionista è oggi presidente della Scuola di fallimento, fondata nel 2017, la prima in Italia a insegnare come eccellere imparando dagli errori. Un luogo dove la parola «fallimento», lebbra del nostro tempo in un Occidente devoto alla performance, è concepita come opportunità e non come stigma.

I numeri sono dalla sua parte: oltre 25.000 persone raggiunte e più di 132 aziende coinvolte.

C’è un po’ di Samuel Beckett in lei: «Fallisci ancora, fallisci meglio». È sempre stata così?

«No, ero l’opposto: una perfezionista che odiava la sconfitta. Quando giocavo a pallavolo, potevo piangere per una partita persa».

Eppure lo sport è forse uno dei pochi ambiti in cui una cultura della caduta, vista come parte della crescita, ancora esiste.

«È vero. Dico sempre che lo sport è una simulazione, è la vita in condizione di laboratorio; nel senso che si verificano dinamiche presenti nel quotidiano, sia a livello personale che professionale».

Perché questo approccio non si applica alla vita?

«Nella vita le variabili sono maggiori e sono spesso al di fuori del nostro controllo. Nello sport perdi una partita sapendo che a breve potrai giocarne un’altra e rifarti. Se vieni licenziato, il discorso è diverso».

Nel nostro Paese vige una concezione perlopiù negativa del fallimento. Negli Stati Uniti, per esempio, è diverso.

«La cultura del fallimento e del perché accettiamo o meno le sconfitte dipende da tanti fattori, tra cui quello religioso. Nei Paesi di matrice cattolica c’è una particolare difficoltà a farlo. Pensi che la parola “peccato” deriva dall’ebraico hattà, che significa letteralmente «mancare il bersaglio». Dunque c’è quest’idea che se non raggiungiamo l’obiettivo stiamo facendo qualcosa di male che ci rende moralmente giudicabili e ci fa sentire in difetto. In altri contesti di matrice protestante, come quello americano appunto, si pensa che l’uomo possa farsi da sé, che ci sia sempre l’opportunità di rimettersi in gioco».

La visione calvinista.

«Esatto. Negli Usa, però, aspetti per noi normali sono visti come debolezze: è tendenzialmente rimosso il tema del suicidio, così come il burnout. I creatori di startup che restano svegli anche 36 ore di fila non ci consegnano una visione sana del lavoro».

E però lì «rinascere» è possibile.

«Vede, studiando ho appreso come la seconda possibilità sia molto legata al Pil di uno Stato. Quanto più sta bene economicamente, tanto più è disponibile a concedere un’altra chance, e dunque l’opportunità di essere finanziati nei progetti, grosso problema in Italia. Da noi i primi finanziatori sono parenti e amici; ciò significa che dopo un primo fallimento è molto difficile tornare a chiedere un nuovo prestito».

Per non parlare della burocrazia.

«Il Chapter 11 del Bankruptcy code statunitense, oltre a prevedere un iter di riorganizzazione, protegge il debitore dall’aggressione dei suoi beni da parte del creditore, e molti di quelli che vi finiscono hanno la possibilità di tirarsene fuori. Se fallisci in Italia è una tragedia dal punto di vista giuridico e burocratico».

Il nostro Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore nel 2021, ha sostituito il termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale». È un inizio?

«Io non avrei cambiato il termine. È come se si volesse cancellare la realtà, o comunque edulcorarla. Non è che chi ha successo non ha mai fallito. La differenza sta nella reazione e nella persistenza».

In Italia non si perdona il fallimento così come non si perdona il successo?

«Purtroppo sì. Se capita a noi è frutto di merito, se capita agli altri è fortuna, ha incontrato le persone giuste».

Fortuna, altro aspetto difficile da ammettere.

«Seneca diceva: “La fortuna è quando la competenza incontra l’opportunità”. Il successo è relazionale, non lo raggiungiamo da soli. E spesso siamo ciechi di fronte alle opportunità».

Lei che formazione ha?

«Sono un’economista. I primi economisti erano filosofi, per cui analizzavano anzitutto il modo in cui le persone operano le proprie scelte. Loro le chiamavano passioni».

Qualcuno potrebbe vedere la sua scuola come un’estensione del mental coaching.

«Succede sempre (ride)».

Qual è la differenza?

«La differenza fondamentale sta nell’analisi degli errori, la parte più importante nella mia scuola; una parte molto tecnica che nel mental coaching è poco presente. Cerchiamo di fornire una serie di strumenti per prendere delle decisioni basandosi sull’analisi delle scelte fatte in passato. Ovviamente è necessario lavorare prima sul mindset, quindi su come funziona il cervello, sulla neurobiologia dell’errore: tutti aspetti legati alla scienza».

Insomma, la coazione a ripetere si può interrompere? O dobbiamo accettare che l’essere umano è imperfetto?

«Certo che si può interrompere. Bisogna imparare a non fare sempre gli stessi errori, ma a farne di migliori. Abbiamo un corso intitolato “Dimmi che errore fai e ti dirò chi sei”».

Nel suo caso, qual era l’errore che la definiva?

«Dicevo “sì” a tutto per paura di perdere delle opportunità, senza chiedermi cosa desiderassi davvero, e finivo per fare tante cose stando male, nonché aumentando il rischio di sbagliare. Inoltre sceglievo le persone basandomi su pregiudizi che mi portavano ad attribuire loro caratteristiche che non avevano».

Cioè?

«Per me l’altezza era uguale a sicurezza. Frequentando un laboratorio sui bias cognitivi (ovvero pregiudizi e stereotipi), mi sono accorta di come tendiamo ad avere un’immagine stereotipata del mondo che ci induce in errore».

Anni fa, avevo letto uno studio secondo cui si tenderebbe a dare minor credito alle persone coi capelli ricci. È vero?

«Sì, ma non so dirle il perché. Forse essendo il ricciolo non lineare, ingarbugliato, trasmette l’idea di qualcosa difficile da dipanare. Le do un altro dato: la maggior parte degli amministratori delegati ha un’altezza superiore ai 180 cm, ci faccia caso».

Chi si rivolge a lei principalmente?

«Abbiamo una clientela trasversale, dalle grandi imprese alle multinazionali; facciamo corsi speciali per startup e per le donne. Lavoriamo nelle scuole, dai bambini di 5 anni alle università».

Cosa ricercano maggiormente i suoi clienti?

«Superare quella paura di sbagliare che li limita nel prendere delle decisioni».

La consulenza più insolita?

«Una fonderia. Qualche giorno fa, invece, ero a un convegno di chirurghi del pancreas. In medicina non esiste una sana cultura dell’errore: difficilmente viene ammesso».

Confesso che sentirla parlare di bambini di 5 anni mi ha colpito.

«Cominciamo a parlare di vittoria e sconfitta attraverso il gioco. I bambini plus dotati, per esempio, nutrono verso sé stessi alte aspettative, anche per via dei genitori, e le sconfitte possono risultare traumatiche. Analizzare ci permette di capire anche se la responsabilità di un errore sia interamente nostra: a volte può essere l’insegnante che ha spiegato male, o il bambino che apprende diversamente. Tanti grandi artisti andavano male perché avevano un approccio molto visivo e poco uditivo, mentre la scuola si basa principalmente sull’ascolto».

Lei è tra quelli che abolirebbero i giudizi?

«Per nulla. Il voto serve a capire se ho fatto meglio o peggio rispetto alla volta precedente. Il problema nasce quando si identifica il voto con la persona: se prendi sempre 5 a scuola non vuol dire che tu valga 5, così come se hai tutti 10 non significa che nella vita ti andrà tutto bene».

Lei che bambina era?

«Sono cresciuta in un contesto semplice con genitori poco istruiti. Ciò ha fatto sì che imparassi e sbagliassi tanto da sola, il che è stato un bene. Tanti genitori hanno l’ossessione di voler eliminare l’errore dalla vita dei propri figli».

Senta, quel terribile 2015 cosa le ha insegnato?

«Ad accogliere gli eventi negativi. A non mostrare solo la parte migliore di sé, perché ciò crea negli altri aspettative elevate e quando tutto crolla si fa una fatica immane a parlarne. Mi ha insegnato che quello del “non mollare mai” è un falso mito: a volte, mollare ci permette di uscire da situazioni che sono diventate un vicolo cieco».

Ora non farà come quelli che dicono «È stato un dono»…

«Invece, sì. Mi ha cambiata. Prima non ero una bella persona, sa?».

Si può dire che una scuola di fallimento le sarebbe tornata utile?

«Altroché! (Ride)».

E alla politica quanto servirebbe?

«Come l’ossigeno. Non c’è un leader che ammetta candidamente l’errore. I politici che sbagliano, per interesse o incompetenza, non pagano mai. Qualcuno sostiene che paghino alle urne: io ho i miei dubbi anche su questo».

Mi faccia il nome di un politico da mandare alla scuola di fallimento.

«Matteo Renzi e i Cinque Stelle, entrambi vittime delle cosiddette “trappole del successo”. Nel primo caso, un ego spropositato che porta a circondarsi soprattutto di yes-man; nel secondo, un eccesso di overconfidence spesso fonte di autentici disastri».