True

2022-01-01

Gli sfregi della guerra ancora visibili sui volti delle nostre città

True

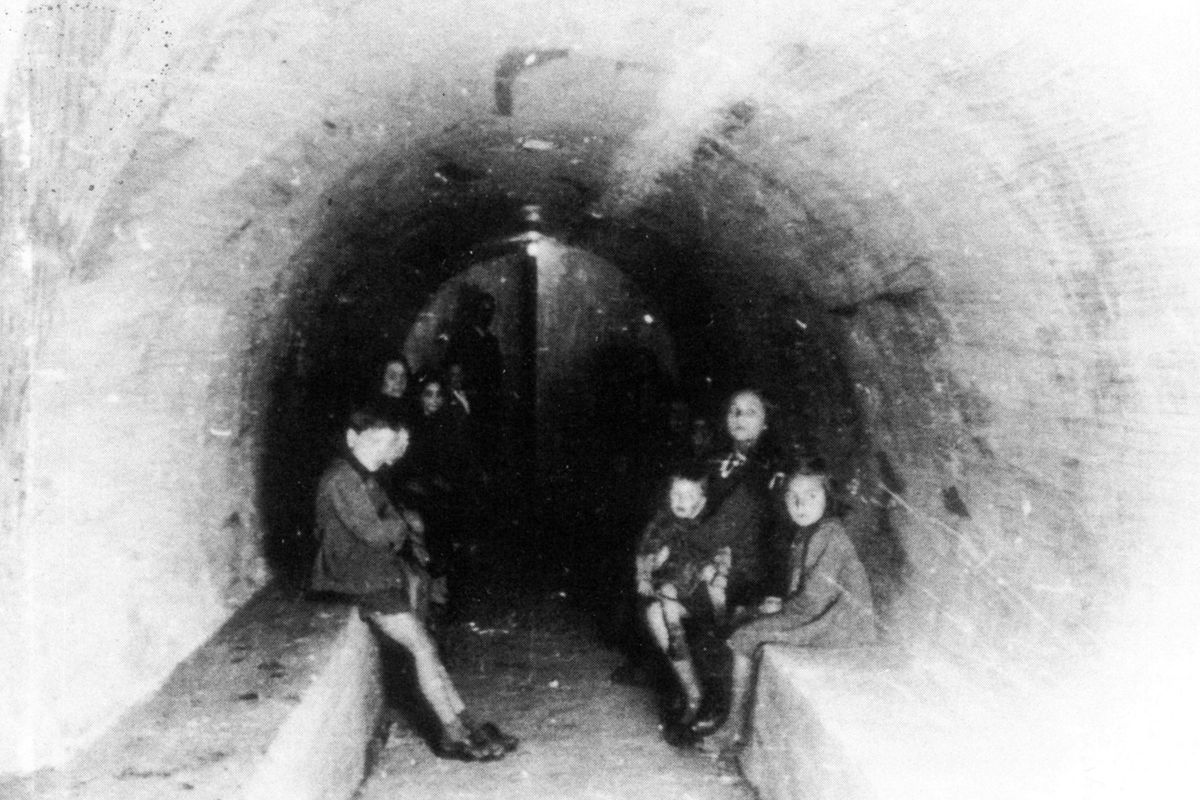

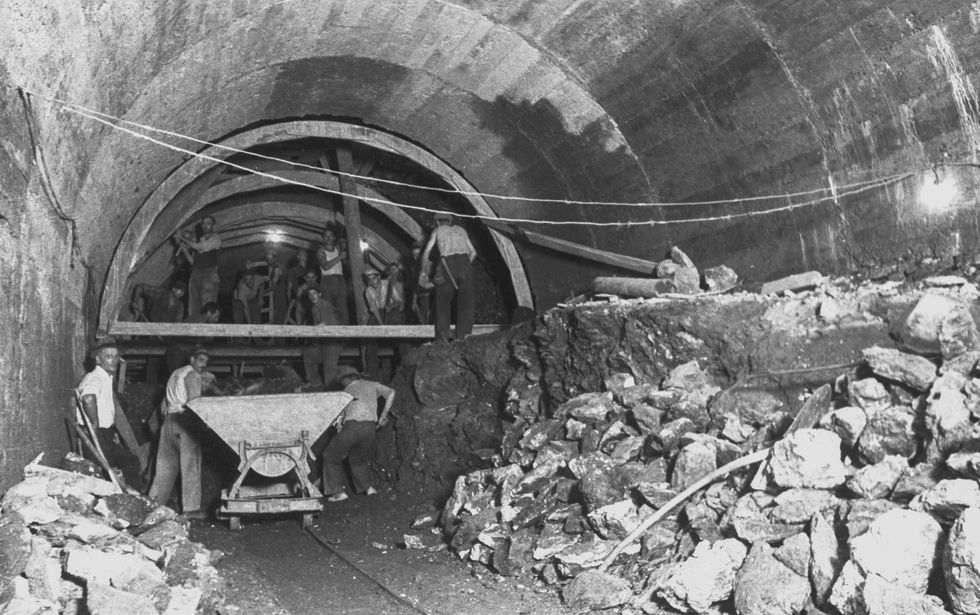

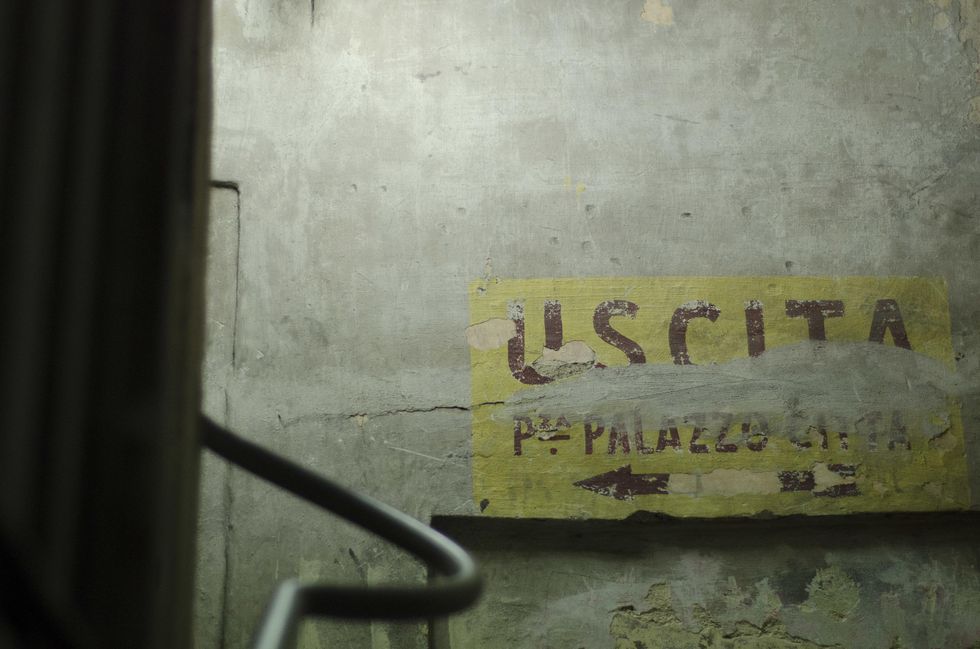

L'ingresso del rifugio di piazza Pretoria a Palermo durante la guerra. Nel riquadro l'interno del rifugio oggi (courtesy Wil Rothier)

Molte scritte di guerra, fino agli anni Settanta ancora ben leggibili sui muri dei palazzi delle città italiane, non sono sopravvissute alla piaga del vandalismo o alle ristrutturazioni delle facciate. Tuttavia nei grandi centri urbani l'opera di conservazione spinta da comitati e associazioni ha dato i suoi frutti e oltre alle scritte anche molti rifugi, riscoperti dopo decenni, sono stati recuperati e oggi sono visitabili. Permettendo così di poter rivivere quei momenti drammatici anche attraverso gli oggetti e le iscrizioni sfuggite alla furia del tempo.

Palermo

Palermo fu una delle città maggiormente colpite dai raid anglo-americani tra il 1942 e l’invasione dell’isola nel luglio del 1943. In seguito sarà bombardata anche dalla Luftwaffe. Il bilancio totale superò i 2.000 morti e i 30mila feriti. La popolazione cercò rifugio dove poteva, anche nelle cavità di roccia delle alture che circondano la città. Molte furono le vittime dei crolli degli scantinati, ma anche quelle che si trovavano nei grandi ricoveri pubblici. Tra questi fu teatro di una orribile strage il ricovero pubblico di Piazza Sett’Angeli, nel centro storico. Durante il bombardamento del 18 aprile 1943 un ordigno si infilò nella cavità di aerazione ed esplose, causando un numero mai precisato di vittime. Quel che rimaneva del ricovero fu coperto da una gettata di cemento ed oggi solo un cippo commemorativo ricorda l’ubicazione del rifugio. Diverso il discorso dell’altro grande ricovero pubblico del capoluogo siciliano, quello costruito nell’ipogeo di Piazza Pretoria, con tre accessi e la possibilità di ospitare 200 persone. Uno di questi ingressi si trovava presso i leoni di granito del palazzo delle Aquile. Riaperto al pubblico nel 2016 in occasione dell'anniversario del grande bombardamento su Palermo del 9 maggio 1943, oggi il rifugio si trova in buono stato di conservazione e nei pressi del rifugio è presente ancora una freccia di segnalazione in colore azzurro dipinta su un muro. La cooperativa Terradamare organizza visite guidate su prenotazione nel ricovero, caratterizzato dalle lunghe panche in pietra che ospitavano la cittadinanza durante le frequenti incursioni aeree. Una descrizione approfondita sui rifugi e sulla storia dei bombardamenti a Palermo è contenuta nel libro di Samule Romeo e Wilfried Rothier «Bombardamenti su Palermo. Un racconto per immagini» (Istituto Poligrafico Europeo).

Nel centro di Palermo è conservato anche un altro ricovero antiaereo, quello nel sottosuolo della Biblioteca Regionale Siciliana A.Bombace, caratterizzato dalla presenza di scritte particolari, in quanto il rifugio era condiviso con un liceo, il Vittorio Emanuele, e le indicazioni erano rivolte all'afflusso degli studenti divisi per classe. Ulteriore rarità della città di Palermo, per quanto riguarda i segni di guerra, è la conservazione di un’indicazione di rifugio di tipo luminoso. Si tratta di una sorta di piccolo lampione con la lettera “R” su tutti i lati, capace di una luce fioca a causa delle limitazioni imposte all'epoca che non permettevano una potenza superiore ai 5 watt. Si trova sul muro di un edificio di Piazza Leoni.

Napoli

La capitale partenopea ospita uno dei rifugi antiaerei più interessanti d’Italia. La particolarità della struttura è connessa alle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo napoletano dominato dalla presenza prevalente della roccia di tufo. Già nel medioevo, gli ipogei di Napoli erano stati utilizzati per mezzo della costruzione di lunghi tunnel e vasche di raccolta idrica, ancora oggi esistenti. Il rifugio antiaereo più importante della città (oggi visitabile su richiesta) si trova sotto il suolo degli storici Quartieri Spagnoli e precisamente in salita Sant’Anna di Palazzo nei pressi di via Chiaia. Fu riscoperto soltanto nel 1979 quando i Vigili del fuoco dovettero intervenire per un incendio scoppiato sul lato di via Chiaia dovuto alla combustione di rifiuti gettati abusivamente nei pozzi sotterranei. Ai loro occhi si aprì uno spettacolo unico, fermo nel tempo. Una scalinata a spirale dalla pianta quadrata portava nel “ventre” di Napoli, fino alla congiunzione con la fittissima rete di tunnel portata a termine alla metà dell’Ottocento da Ferdinando I di Borbone. Nel rifugio, oggi visitabile, trovarono riparo decine di migliaia di napoletani durante le oltre 200 devastanti incursioni che ferirono la città, importantissimo nodo portuale e militare. Nel rifugio di salita Sant’Anna sono ben visibili ancora le incisioni lasciate da uomini e donne che vi passarono lunghe ore, tra cui le caricature di Hitler, Mussolini e Hirohito e graffiti che ricordano la celebrazione di un matrimonio avvenuta sotto il fragore delle bombe.

Roma

la Città Eterna non fu risparmiata dai bombardamenti prima dell’ingresso degli Alleati nel giugno 1944. Nella storia rimarrà particolarmente impressa l’incursione del 19 luglio 1943 che colpì in modo particolare il quartiere San Lorenzo e dintorni, senza risparmiare il cimitero del Verano. Iconica rimase l’istantanea che ritraeva il pontefice Pio XII con le braccia spalancate di fronte alla popolazione atterrita. La capitale d’Italia conservava molti segni della guerra, sia in superficie che nel sottosuolo. Uno dei rifugi più famosi è certamente quello dell’Eur. Costruito per i responsabili di quell’esposizione universale del 1940 che non si tenne mai, fu scavato a circa 33 metri di profondità per la capienza di circa 300 persone, che grazie alle derrate presenti nel rifugio avrebbero potuto resistere nel sottosuolo per ben quattro mesi. I, bunker-rifugio di 475mq di superficie è visitabile periodicamente. Per le vie di Roma sono ancora osservabili alcune scritte di guerra, oggi sempre più minacciate dalla cancellazione dovuta alle ristrutturazioni delle facciate dei palazzi storici che le hanno ospitate per decenni. Fortunatamente alcune di esse, come il simbolo del super idrante da 6.000 litri il cui simbolo con doppio cerchio attorno alla lettera “I” è stato salvato e restaurato in extremis sulla facciata di un palazzo di Corso Vittorio Emanuele II. Alcune scritte interessanti si trovano ancora sulle facciate delle case d’epoca in quartieri come la Garbatella.

Genova

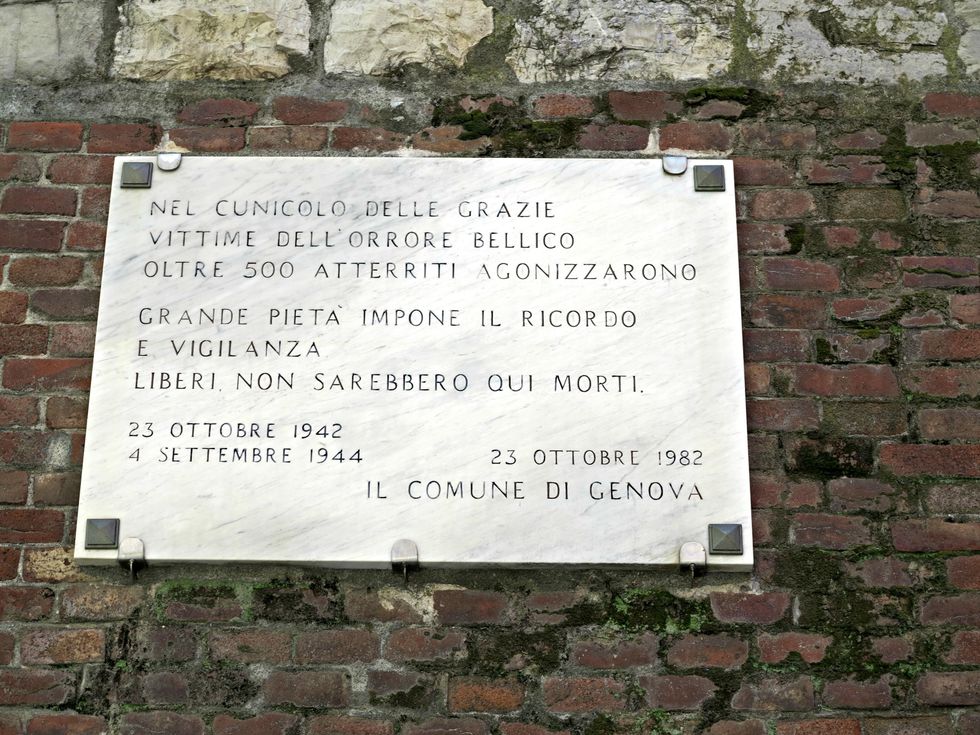

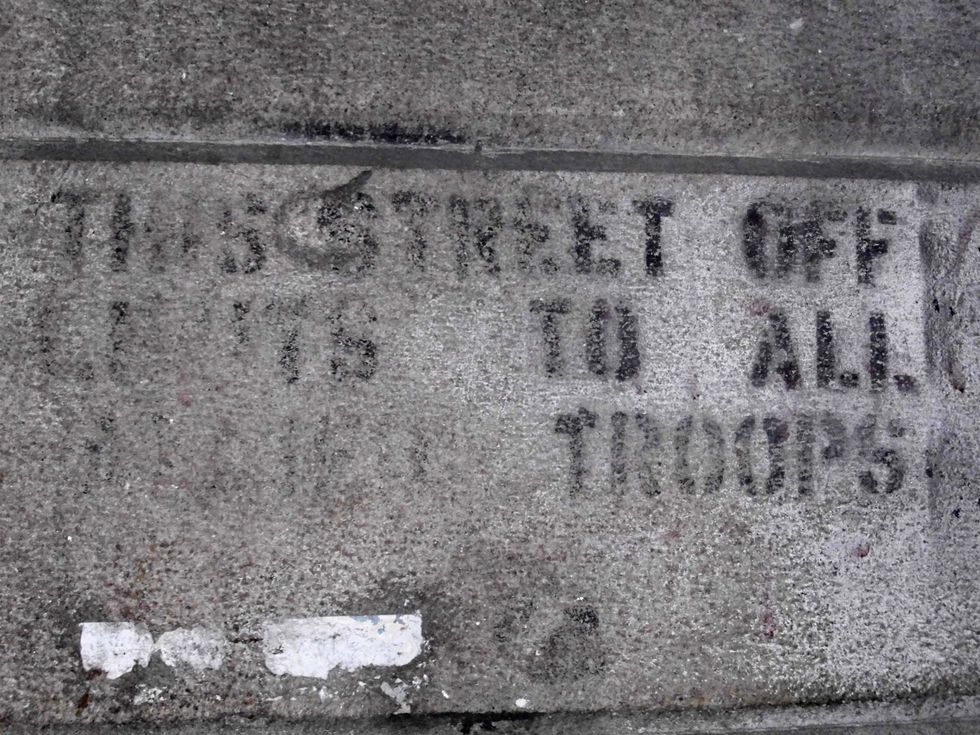

La Superba conserva un ricordo tragico legato ai rifugi antiaerei. Come nel caso di Napoli, la difesa antiaerea della città portuale fu organizzata sfruttando la capillare rete di gallerie preesistente. All’interno di una di queste, la Galleria delle Grazie, si consumò uno dei più terribili massacri civili dovuto alle incursioni belliche. Era la notte del 23 ottobre 1942 quando suonò il grande allarme sulla città, mentre numerosi Lancaster della Raf puntavano su Genova, come avevano fatto la sera precedente. La galleria, dall’ingresso superiore di Porta Soprana, era raggiungibile tramite una scalinata ripida che fu presa d’assalto dai cittadini che cercavano scampo nelle viscere dei rilievi genovesi. La caduta accidentale di alcuni generò una calca mortale che fece più morti delle bombe piovute dal cielo. Sulla rampa d’ingresso e fin dentro la galleria rimanevano i corpi esanimi di un numero imprecisato di vittime, variabili secondo le stime tra i 350 e i 500 morti. La galleria fu murata nel dopoguerra, ricordata da una lapide a Porta Soprana ancora oggi presente. Parte della Galleria delle Grazie è stata riaperta con gli scavi della Metropolitana di Genova, la cui linea corre per un tratto lungo quel tunnel. Nella città della Lanterna, dal 2008 si cerca di salvaguardare le scritte murali del centro storico, che riguardano soprattutto indicazioni dipinte a stencil dagli Americani al fine di tenere lontane le truppe dai vicoli più malfamati del centro, dove spesso si erano verificati episodi di furto e violenze. Altri segni attualmente presenti che riportano all’ultima guerra sono i bunker delle batterie costiere a difesa del porto di Genova, la più famosa quella del Monte Moro sopra l’abitato di Quinto al Mare. Ancora raggiungibili, le batterie si trovano a due differenti livelli (basse e alte). Le prime furono utilizzate dalla 200a batteria costiera con pezzi da 152/40 mentre i bunker alti ospitarono i pezzi da 90/50 antiaerei e una grande piazzola che avrebbe dovuto ospitare un gigantesco pezzo da 381/40 di origine navale.

Milano

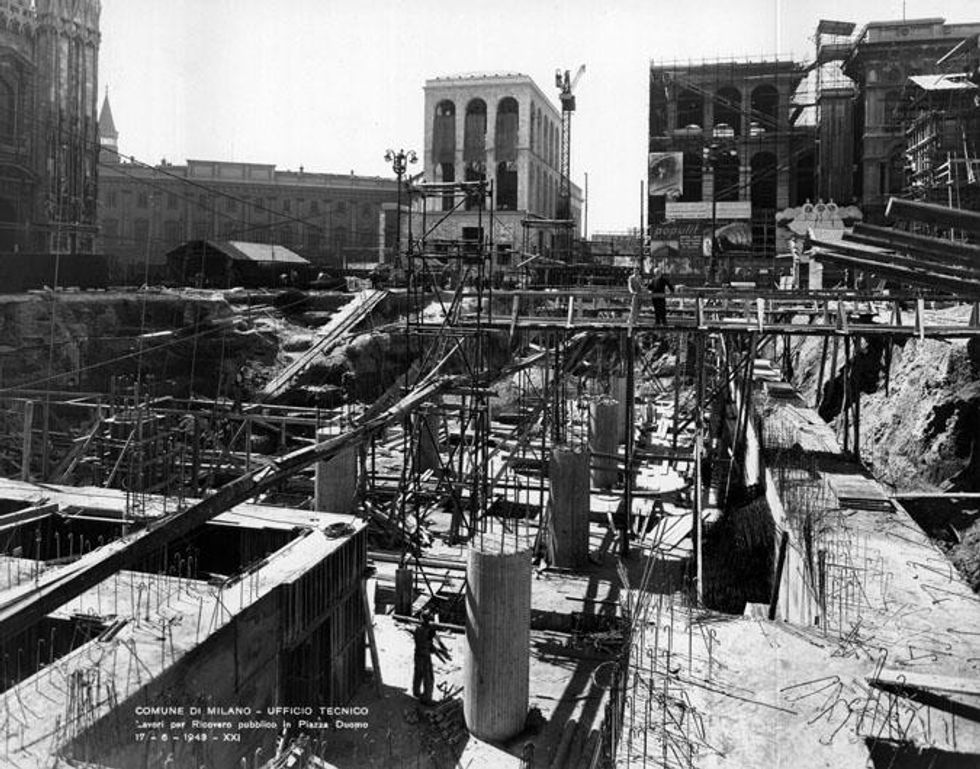

Le incursioni a tappeto sulla città cominciarono il 24 ottobre 1942 per terminare alla fine del conflitto, con punte devastanti nell’agosto del 1943 che determinarono il danneggiamento di importanti edifici e monumenti, tra cui Santa Maria delle Grazie (il Cenacolo si salvò per poco) il Teatro alla Scala, Palazzo Marino, la Galleria Vittorio Emanuele II. Molti erano i ricoveri pubblici, tra cui uno molto capiente costruito sotto la pavimentazione di Piazza del Duomo, la cui area è oggi occupata dalla stazione della Metropolitana Linea 1 che ne conserva in parte la struttura, visibile da alcune colonne basse che fungevano da sostegno alla soletta antibomba in cemento armato. L’opera, che doveva essere il più grande rifugio della città, non fu mai terminata.

A Milano e nella periferia cittadina si possono vedere ancora oggi alcuni manufatti a protezione dei dipendenti delle grandi fabbriche o delle strutture militari. Un esempio sono i rifugi conici di superficie presenti a Lambrate ed oggi ben conservati all’interno di una caserma ad oggi operativa, che durante la guerra servirono alla protezione delle Officine Meccaniche Piaggio a ridosso della grande fabbrica Innocenti. Di simile costruzione la torre del Quartiere Adriano, a Nordest della città. Questa, durante la guerra in uso alla Magneti Marelli, oltre ad essere perfettamente conservata e visibile. è stata restaurata dalla catena di supermercati che ne ha acquistato l’area pochi anni fa. Particolare, per la tipologia costruttiva a "matita", è la cosiddetta "torre delle sirene", rifugio fuori terra ancora oggi presente nel cortile di palazzo Isimbardi, sede della Prefettura cittadina nella centralissima corso Monforte. La torre fortificata era sede dei sistemi di allarme aereo ed ospitava la centrale operativa che mandava i segnali di allarme e cessato allarme agli avvisatori acustici della città. Dal cortile della Prefettura uscì per l'ultima volta Benito Mussolini in occasione della tentata fuga in Svizzera finita con l'arresto a Dongo e la fucilazione a Giulino di Mezzegra. Opere in cemento si possono trovare anche presso l’aeroporto cittadino di Bresso, che durante la guerra ospitava un importante reparto di caccia e all’interno di un complesso sportivo di via Mecenate, che sorge dove un tempo le batterie contraeree difendevano l’azienda di costruzioni aeronautiche Caproni. Diversi sono i ricoveri pubblici recuperati e visitabili. Come il rifugio n.53, costruito già nel 1936 nel sottosuolo di Piazza Grandi o come quello di Viale Bodio, noto come n.87, costruito nei sotterranei di una scuola e recuperato recentemente. Inghiottito dalla furia delle bombe fu invece quello di Piazza Tricolore, centrato in pieno durante il bombardamento inglese (diurno) del 24 ottobre 1942. Una bomba si infilò in un condotto di aerazione causando il crollo della struttura e lo schiacciamento o soffocamento di decine di persone. A Milano resistono, seppure a fatica minacciate dai writers, dal tempo e dalle mani di vernice anche molti segni murali che indicavano uscite di sicurezza, idranti e altre strutture di soccorso. Tra gli esempi più interessanti quelli presenti sui muri dei vecchi padiglioni dell’ospedale Policlinico, dove si possono notare quadrati rossi inclusi in un cerchio bianco ad indicare la struttura ospedaliera e una scritta “roggia” in corrispondenza di una presa d’acqua per le pompe dei Vigili del fuoco. Anche nel caso di Milano, passeggiando per le vie, è ancora possibile imbattersi nelle frecce dipinte in bianco e nero ad indicare rifugi e uscite di soccorso degli scantinati adibiti a ricovero privato. Ben conservate le scritte in via Valtellina (zona Isola-Farini), Piazzale di Porta Lodovica (a poca distanza dal crollo di alcuni palazzi nell'incursione dell'ottobre 1942), via San Michele del Carso, via Maddalene e molte altre ancora, alcune di esse conservate e in alcuni casi restaurate dai condomini.

Continua a leggereRiduci

Sempre meno visibili a causa di vandalismi o ristrutturazioni, le grandi città italiane conservano ancora le scritte e i rifugi dell'ultima guerra. Un excursus da Sud A Nord nelle grandi città, allora martoriate dalle bombe. Ecco cosa rimane...Molte scritte di guerra, fino agli anni Settanta ancora ben leggibili sui muri dei palazzi delle città italiane, non sono sopravvissute alla piaga del vandalismo o alle ristrutturazioni delle facciate. Tuttavia nei grandi centri urbani l'opera di conservazione spinta da comitati e associazioni ha dato i suoi frutti e oltre alle scritte anche molti rifugi, riscoperti dopo decenni, sono stati recuperati e oggi sono visitabili. Permettendo così di poter rivivere quei momenti drammatici anche attraverso gli oggetti e le iscrizioni sfuggite alla furia del tempo.PalermoPalermo fu una delle città maggiormente colpite dai raid anglo-americani tra il 1942 e l’invasione dell’isola nel luglio del 1943. In seguito sarà bombardata anche dalla Luftwaffe. Il bilancio totale superò i 2.000 morti e i 30mila feriti. La popolazione cercò rifugio dove poteva, anche nelle cavità di roccia delle alture che circondano la città. Molte furono le vittime dei crolli degli scantinati, ma anche quelle che si trovavano nei grandi ricoveri pubblici. Tra questi fu teatro di una orribile strage il ricovero pubblico di Piazza Sett’Angeli, nel centro storico. Durante il bombardamento del 18 aprile 1943 un ordigno si infilò nella cavità di aerazione ed esplose, causando un numero mai precisato di vittime. Quel che rimaneva del ricovero fu coperto da una gettata di cemento ed oggi solo un cippo commemorativo ricorda l’ubicazione del rifugio. Diverso il discorso dell’altro grande ricovero pubblico del capoluogo siciliano, quello costruito nell’ipogeo di Piazza Pretoria, con tre accessi e la possibilità di ospitare 200 persone. Uno di questi ingressi si trovava presso i leoni di granito del palazzo delle Aquile. Riaperto al pubblico nel 2016 in occasione dell'anniversario del grande bombardamento su Palermo del 9 maggio 1943, oggi il rifugio si trova in buono stato di conservazione e nei pressi del rifugio è presente ancora una freccia di segnalazione in colore azzurro dipinta su un muro. La cooperativa Terradamare organizza visite guidate su prenotazione nel ricovero, caratterizzato dalle lunghe panche in pietra che ospitavano la cittadinanza durante le frequenti incursioni aeree. Una descrizione approfondita sui rifugi e sulla storia dei bombardamenti a Palermo è contenuta nel libro di Samule Romeo e Wilfried Rothier «Bombardamenti su Palermo. Un racconto per immagini» (Istituto Poligrafico Europeo).Nel centro di Palermo è conservato anche un altro ricovero antiaereo, quello nel sottosuolo della Biblioteca Regionale Siciliana A.Bombace, caratterizzato dalla presenza di scritte particolari, in quanto il rifugio era condiviso con un liceo, il Vittorio Emanuele, e le indicazioni erano rivolte all'afflusso degli studenti divisi per classe. Ulteriore rarità della città di Palermo, per quanto riguarda i segni di guerra, è la conservazione di un’indicazione di rifugio di tipo luminoso. Si tratta di una sorta di piccolo lampione con la lettera “R” su tutti i lati, capace di una luce fioca a causa delle limitazioni imposte all'epoca che non permettevano una potenza superiore ai 5 watt. Si trova sul muro di un edificio di Piazza Leoni. NapoliLa capitale partenopea ospita uno dei rifugi antiaerei più interessanti d’Italia. La particolarità della struttura è connessa alle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo napoletano dominato dalla presenza prevalente della roccia di tufo. Già nel medioevo, gli ipogei di Napoli erano stati utilizzati per mezzo della costruzione di lunghi tunnel e vasche di raccolta idrica, ancora oggi esistenti. Il rifugio antiaereo più importante della città (oggi visitabile su richiesta) si trova sotto il suolo degli storici Quartieri Spagnoli e precisamente in salita Sant’Anna di Palazzo nei pressi di via Chiaia. Fu riscoperto soltanto nel 1979 quando i Vigili del fuoco dovettero intervenire per un incendio scoppiato sul lato di via Chiaia dovuto alla combustione di rifiuti gettati abusivamente nei pozzi sotterranei. Ai loro occhi si aprì uno spettacolo unico, fermo nel tempo. Una scalinata a spirale dalla pianta quadrata portava nel “ventre” di Napoli, fino alla congiunzione con la fittissima rete di tunnel portata a termine alla metà dell’Ottocento da Ferdinando I di Borbone. Nel rifugio, oggi visitabile, trovarono riparo decine di migliaia di napoletani durante le oltre 200 devastanti incursioni che ferirono la città, importantissimo nodo portuale e militare. Nel rifugio di salita Sant’Anna sono ben visibili ancora le incisioni lasciate da uomini e donne che vi passarono lunghe ore, tra cui le caricature di Hitler, Mussolini e Hirohito e graffiti che ricordano la celebrazione di un matrimonio avvenuta sotto il fragore delle bombe.Romala Città Eterna non fu risparmiata dai bombardamenti prima dell’ingresso degli Alleati nel giugno 1944. Nella storia rimarrà particolarmente impressa l’incursione del 19 luglio 1943 che colpì in modo particolare il quartiere San Lorenzo e dintorni, senza risparmiare il cimitero del Verano. Iconica rimase l’istantanea che ritraeva il pontefice Pio XII con le braccia spalancate di fronte alla popolazione atterrita. La capitale d’Italia conservava molti segni della guerra, sia in superficie che nel sottosuolo. Uno dei rifugi più famosi è certamente quello dell’Eur. Costruito per i responsabili di quell’esposizione universale del 1940 che non si tenne mai, fu scavato a circa 33 metri di profondità per la capienza di circa 300 persone, che grazie alle derrate presenti nel rifugio avrebbero potuto resistere nel sottosuolo per ben quattro mesi. I, bunker-rifugio di 475mq di superficie è visitabile periodicamente. Per le vie di Roma sono ancora osservabili alcune scritte di guerra, oggi sempre più minacciate dalla cancellazione dovuta alle ristrutturazioni delle facciate dei palazzi storici che le hanno ospitate per decenni. Fortunatamente alcune di esse, come il simbolo del super idrante da 6.000 litri il cui simbolo con doppio cerchio attorno alla lettera “I” è stato salvato e restaurato in extremis sulla facciata di un palazzo di Corso Vittorio Emanuele II. Alcune scritte interessanti si trovano ancora sulle facciate delle case d’epoca in quartieri come la Garbatella. GenovaLa Superba conserva un ricordo tragico legato ai rifugi antiaerei. Come nel caso di Napoli, la difesa antiaerea della città portuale fu organizzata sfruttando la capillare rete di gallerie preesistente. All’interno di una di queste, la Galleria delle Grazie, si consumò uno dei più terribili massacri civili dovuto alle incursioni belliche. Era la notte del 23 ottobre 1942 quando suonò il grande allarme sulla città, mentre numerosi Lancaster della Raf puntavano su Genova, come avevano fatto la sera precedente. La galleria, dall’ingresso superiore di Porta Soprana, era raggiungibile tramite una scalinata ripida che fu presa d’assalto dai cittadini che cercavano scampo nelle viscere dei rilievi genovesi. La caduta accidentale di alcuni generò una calca mortale che fece più morti delle bombe piovute dal cielo. Sulla rampa d’ingresso e fin dentro la galleria rimanevano i corpi esanimi di un numero imprecisato di vittime, variabili secondo le stime tra i 350 e i 500 morti. La galleria fu murata nel dopoguerra, ricordata da una lapide a Porta Soprana ancora oggi presente. Parte della Galleria delle Grazie è stata riaperta con gli scavi della Metropolitana di Genova, la cui linea corre per un tratto lungo quel tunnel. Nella città della Lanterna, dal 2008 si cerca di salvaguardare le scritte murali del centro storico, che riguardano soprattutto indicazioni dipinte a stencil dagli Americani al fine di tenere lontane le truppe dai vicoli più malfamati del centro, dove spesso si erano verificati episodi di furto e violenze. Altri segni attualmente presenti che riportano all’ultima guerra sono i bunker delle batterie costiere a difesa del porto di Genova, la più famosa quella del Monte Moro sopra l’abitato di Quinto al Mare. Ancora raggiungibili, le batterie si trovano a due differenti livelli (basse e alte). Le prime furono utilizzate dalla 200a batteria costiera con pezzi da 152/40 mentre i bunker alti ospitarono i pezzi da 90/50 antiaerei e una grande piazzola che avrebbe dovuto ospitare un gigantesco pezzo da 381/40 di origine navale.MilanoLe incursioni a tappeto sulla città cominciarono il 24 ottobre 1942 per terminare alla fine del conflitto, con punte devastanti nell’agosto del 1943 che determinarono il danneggiamento di importanti edifici e monumenti, tra cui Santa Maria delle Grazie (il Cenacolo si salvò per poco) il Teatro alla Scala, Palazzo Marino, la Galleria Vittorio Emanuele II. Molti erano i ricoveri pubblici, tra cui uno molto capiente costruito sotto la pavimentazione di Piazza del Duomo, la cui area è oggi occupata dalla stazione della Metropolitana Linea 1 che ne conserva in parte la struttura, visibile da alcune colonne basse che fungevano da sostegno alla soletta antibomba in cemento armato. L’opera, che doveva essere il più grande rifugio della città, non fu mai terminata. A Milano e nella periferia cittadina si possono vedere ancora oggi alcuni manufatti a protezione dei dipendenti delle grandi fabbriche o delle strutture militari. Un esempio sono i rifugi conici di superficie presenti a Lambrate ed oggi ben conservati all’interno di una caserma ad oggi operativa, che durante la guerra servirono alla protezione delle Officine Meccaniche Piaggio a ridosso della grande fabbrica Innocenti. Di simile costruzione la torre del Quartiere Adriano, a Nordest della città. Questa, durante la guerra in uso alla Magneti Marelli, oltre ad essere perfettamente conservata e visibile. è stata restaurata dalla catena di supermercati che ne ha acquistato l’area pochi anni fa. Particolare, per la tipologia costruttiva a "matita", è la cosiddetta "torre delle sirene", rifugio fuori terra ancora oggi presente nel cortile di palazzo Isimbardi, sede della Prefettura cittadina nella centralissima corso Monforte. La torre fortificata era sede dei sistemi di allarme aereo ed ospitava la centrale operativa che mandava i segnali di allarme e cessato allarme agli avvisatori acustici della città. Dal cortile della Prefettura uscì per l'ultima volta Benito Mussolini in occasione della tentata fuga in Svizzera finita con l'arresto a Dongo e la fucilazione a Giulino di Mezzegra. Opere in cemento si possono trovare anche presso l’aeroporto cittadino di Bresso, che durante la guerra ospitava un importante reparto di caccia e all’interno di un complesso sportivo di via Mecenate, che sorge dove un tempo le batterie contraeree difendevano l’azienda di costruzioni aeronautiche Caproni. Diversi sono i ricoveri pubblici recuperati e visitabili. Come il rifugio n.53, costruito già nel 1936 nel sottosuolo di Piazza Grandi o come quello di Viale Bodio, noto come n.87, costruito nei sotterranei di una scuola e recuperato recentemente. Inghiottito dalla furia delle bombe fu invece quello di Piazza Tricolore, centrato in pieno durante il bombardamento inglese (diurno) del 24 ottobre 1942. Una bomba si infilò in un condotto di aerazione causando il crollo della struttura e lo schiacciamento o soffocamento di decine di persone. A Milano resistono, seppure a fatica minacciate dai writers, dal tempo e dalle mani di vernice anche molti segni murali che indicavano uscite di sicurezza, idranti e altre strutture di soccorso. Tra gli esempi più interessanti quelli presenti sui muri dei vecchi padiglioni dell’ospedale Policlinico, dove si possono notare quadrati rossi inclusi in un cerchio bianco ad indicare la struttura ospedaliera e una scritta “roggia” in corrispondenza di una presa d’acqua per le pompe dei Vigili del fuoco. Anche nel caso di Milano, passeggiando per le vie, è ancora possibile imbattersi nelle frecce dipinte in bianco e nero ad indicare rifugi e uscite di soccorso degli scantinati adibiti a ricovero privato. Ben conservate le scritte in via Valtellina (zona Isola-Farini), Piazzale di Porta Lodovica (a poca distanza dal crollo di alcuni palazzi nell'incursione dell'ottobre 1942), via San Michele del Carso, via Maddalene e molte altre ancora, alcune di esse conservate e in alcuni casi restaurate dai condomini.

I nuovi campioni dell’inseguimento: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini (Ansa)

Nono oro, 24ª medaglia, un exploit straordinario nell’Olimpiade più generosa della storia. Ed è orgoglio puro - alla faccia di chi continua a rosicare contro i Giochi - quello che ti assale quando vedi il tricolore salire affiancato dalla bandiera a stelle e strisce e dal vessillo cinese: le superpotenze sono dietro i ragazzi italiani. Ora a invidiarci sono gli altri e lo scettico blu può consolarsi con una battuta neorealista: a guardie e ladri siamo sempre i numeri uno. Vent’anni dopo l’impresa di Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello sul ghiaccio di Torino, ancora tre azzurri a dettar legge. Tre ori di specialità sono un’enormità, e in tribuna a esultare c’è Francesca Lollobrigida che ha incamerato gli altri due. La locomotiva della squadra è Ghiotto, di nome e di fatto, vicentino di 32 anni che cominciò con le rotelle e avvitò le lame sotto i pattini assistendo all’exploit di Fabris a Torino. «Ho provato a imitarlo, oggi posso dire di esserci riuscito». Fin qui era andato male, medaglia di legno nei 5,000 e solo sesto nei 10.000. Giovannini (32 anni) cominciò a pattinare sul lago ghiacciato di Baselga di Pinè (Trento), poi è venuto il resto, anche i titoli mondiali a Calgary e Hamar. Torna in gara sabato nella Mass Start, praticamente una tonnara. Il trentino Malfatti ha un anno di meno (a questi livelli l’esperienza non è mai un optional), ha calzato i pattini a 5 anni e non li ha più tolti.

Sono tutti figli sportivi di Maurizio Marchetto, considerato a 70 anni il guru del pattinaggio. È stato lui a inventare la squadra stellare in un contesto difficile: piste all’aperto, un freddo boia, lunghe trasferte soprattutto in Olanda per allenarsi come si deve. Pane e pattini. Spiega Giovannini: «Ho due bimbi, Enea e Celeste, che mi riconoscono alla Tv. Adesso mi dedicherò a loro. Ma questo sport è troppo figo, a 65 all’ora in curva ti dà l’ebbrezza della velocità». Lui è milanista sfegatato, è cresciuto col mito di Kakà e come premio extra andrà a San Siro a vedere il derby.

Pattini d’oro per uomini veloci, sci di bronzo per ragazze stravaganti. Lo è Flora Tabanelli, salita lunedì notte sul podio nel Freestyle big air, che significa un trampolino quasi ad angolo retto, evoluzioni pazzesche in volo e atterraggi da reparto di traumatologia. La diciottenne modenese, figlia di albergatori che gestiscono un rifugio sull’Appennino, ha conquistato pubblico e avversarie per la folle genialità. I suoi idoli sono Alberto Tomba, amico di famiglia, e il fratello Miro, eliminato nella prova maschile di Freestyle. Alcuni mesi fa Flora si era fratturata una gamba cadendo e nella rieducazione a Torino ha incontrato Federica Brignone: «L’ho vista lavorare e mi ha impressionato. Ha un’energia interiore incredibile, il suo esempio mi ha aiutato a tornare più forte di prima». Lei è dolce e semplice, niente a che vedere con la sexy star olandese Jutta Leerdam, che dopo aver vinto nel pattinaggio ha mostrato un reggiseno Nike che gli varrà un milione di compenso. A proposito di soldi, l’ucraino dello skeleton Vladi Heraskevych, squalificato per via del casco con le foto delle vittime sportive della guerra, è stato ricompensato con 200.000 euro dal proprietario dello Shakhtar Donetsk. Come se avesse vinto l’oro.

Dopo le medaglie, la delusione più scontata arriva dall’hockey: l’Italia torna a casa. Nei playoff l’ha eliminata la Svizzera (3-0) che avrebbe segnato più gol se non si fosse trovata di fronte Damian Clara, il gemello con i pattini di Gigio Donnarumma. Ha parato quasi tutto: 48 tiri su 51. A 21 anni il ragazzone di Brunico è stato scelto dalla squadra di Los Angeles, gli Anaheim Ducks di Nhl. È il primo italiano chiamato nel gotha dei pro americani. Usa e Canada corrono verso lo scontro stellare nella finale di domenica e a questo proposito c’è un’ipotesi che agita l’organizzazione: all’arena Santa Giulia potrebbe materializzarsi Donald Trump, tifosissimo dello sport più Maga d’America.

Oggi si gareggia per medaglie pesanti, forgiate dalla fatica di uomini e donne degli altopiani. Nella sprint a squadre del Fondo, Federico Pellegrino aspira al podio; nella staffetta femminile di biathlon, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer vogliono imitarlo. Nello slalom speciale donne Lara Della Mea (quarta in gigante) può essere la sorpresa, mentre la notte dello short track promette ovazioni: Pietro Sighel per la vendetta, Arianna Fontana in staffetta per la leggenda.

C’è una gara che non vince nessuno: la caccia alle introvabili mascotte Milo e Tina, i peluche simbolo dei Giochi. I rifornimenti latitano, si comincia a parlare di mercato nero e di contraffazioni. È il consueto effetto collaterale cinese-partenopeo del fascino italiano.

Continua a leggereRiduci

«Creatives» (Amazon Prime Video)

Avrebbero perso la salute, il sonno. I propri, legittimi proventi. Eppure, nonostante l'ambiguità del caso, nonostante le rimostranze di chi lo ha vissuto sulla propria pelle, Amazon Prime Video ha deciso di proporre una narrazione diversa di quel che è accaduto a Velvet Media.

Di intessere una trama romantica, corredata di sliding doors dall'esito felice. Creatives, serie televisiva cui è stato affidato il compito di rileggere l'intera vicenda senza mai farvi accenno diretto, nasce per dare forma all'ipotesi che sia una buona intenzione all'origine del tutto. Un'idea pura, quella di anime decise a creare un ambiente di lavoro basato sul rispetto e la comprensione delle persone che ne siano coinvolte.

Creatives, al debutto sulla piattaforma streaming venerdì 20 febbraio, torna nella provincia di Treviso, tra le sue strade strette. Torna a un gruppo di giovani, che, senza troppo badare agli esiti dell'impresa, specie a quelli nefasti, ha deciso di mettere in piedi un'agenzia sui generis, regalando ai propri dipendenti la più totale autonomia. L'agenzia di cui racconta la serie televisiva, non aveva un orario di lavoro. Ciascuno era libero di autogestirsi. C'era uno psicologo a disposizione dei lavoratori, un'attenzione rara al benessere delle persone. C'era la piena convinzione di come la felicità fosse condicio sine qua non per ottenere produttività. E c'era, pure, una sorta di prova empirica rispetto alla validità del metodo. In poco tempo, l'agenzia è cresciuta, e con lei il numero dei dipendenti, arrivato a superare il centinaio. Sembrava tutto funzionasse, specie l'idea che le persone potessero valere più dei numeri, delle regole. Ma, come spesso accade, la realtà ha fatto presto irruzione nel castello di sogni, svelandone le crepe, le ombre, le fragilità. Complice la pandemia, l'agenzia di cui racconta la serie tv di Amazon Prime Video s'è fermata. Una battuta d'arresto dolorosa e violenta, che, nell'economia del racconto, non ha tolto all'esperimento umano il suo romanticismo.

Creatives, in sei episodi, documenta gli sforzi del gruppo, il colpo di reni per rialzarsi, più forti di prima. Tace il resto, però: quello che le cronache hanno riportato, la disillusione di chi lì dentro ha lavorato, di chi giura di essere stato preso in giro. Tace e il confine rimane labile, sospeso tra verità giudiziaria e narrazione televisiva.

Continua a leggereRiduci