I rappresentanti militari del Sol Levante nella Rsi, tra spy story e guerra civile. Una ricostruzione che lega due fatti di sangue avvenuti lo stesso giorno. Nei mesi più concitati del secondo conflitto mondiale in Italia, i seicento giorni di Salò, operarono nel territorio della Repubblica sociale i membri del terzo paese dell'Asse, le rappresentanze diplomatiche e gli addetti militari giapponesi. Poco conosciuta è ancora la loro storia, seppure la ricostruzione di due tragici eventi avvenuti lo stesso giorno e raccontata nel volume Il Mistero della Missione Giapponese di Paolo Savegnago e Luca Valente (Cierre) lasci immaginare che dietro ai fatti si possa celare una vera e propria spy story suggerita dall'attenta analisi degli episodi avvenuti nella tarda primavera del 1944.

Italia e Sol Levante dagli anni trenta alla Repubblica di Salò

Le relazioni tra la Regia Marina e la Marina imperiale giapponese si fecero più strette già qualche anno prima della firma del patto tripartito nel 1940.

Lo spartiacque fu l'esito della guerra in Etiopia e il progressivo avvicinamento dell'Italia al Terzo Reich, parallelamente al deteriorarsi delle relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna, principale minaccia per il dominio italiano sul Mediterraneo e per l'applicazione delle sanzioni. Per i vertici italiani della Marina una più stretta relazione con la flotta giapponese avrebbe potuto portare il non trascurabile vantaggio di mettere la Royal Navy sotto pressione nelle acque dell'Oceano Indiano, costringendola ad allentare la pressione nelle acque del Mediterraneo.

Tra il 1937 e il 1938 gli scambi e le relazioni diplomatiche con il Sol Levante si fecero più intense, con una serie di incontri diplomatici nei due Paesi. Il 14 agosto 1937 una delegazione della Marina Imperiale, guidata dall'Ammiraglio Kona, aveva incontrato Vittorio Emanuele III a Palermo per poi recarsi a Napoli in visita alla flotta della Regia Marina. L'anno seguente, nel marzo del 1938, toccò agli Italiani ricambiare la visita rappresentati dal Capo di Stato Maggiore della Regia Marina Ammiraglio Domenico Cavagnari. Durante la visita ai cantieri e alla flotta giapponese furono accompagnati dal Ministro degli Esteri nipponico Hirota e dall'ambasciatore italiano Giacomo Paolucci di Calboli. Durante la permanenza in terra nipponica il governo del Mikado apprezzò in maniera particolare l'adesione italiana al patto Anticomintern e l'uscita dalla Società delle Nazioni. I Giapponesi non dimenticarono inoltre l'appoggio politico italiano nella guerra Cino-Giapponese in corso in quei mesi, che si era tradotto anche nella fornitura all'aviazione giapponese di alcuni bombardieri Fiat B.R. 20 Cicogna.

La nascita dell'Asse Roma-Berlino-Tokyo nel settembre 1940 intensificò il lavoro delle reciproche rappresentanze militari, che guadagnarono un ruolo sempre più importante nei confronti dell'attività puramente diplomatica. Per quanto riguardò i rapporti tra la Marina nipponica e quella italiana, la prima diede grande importanza all'obiettivo della conquista di Malta al fine di assicurare il dominio dell'Asse nel Mediterraneo accelerando così anche su quel fronte i successi del Terzo Reich nei primi due anni di guerra. L'andamento delle operazioni, sfavorevoli all'Italia già dal 1941 irritarono non poco i vertici militari giapponesi soprattutto nei confronti dell'alleato germanico che secondo il loro parere strategico non avrebbero aiutato in modo decisivo le forze navali italiane, vanificando così l'obiettivo principale dell'isola di Malta, che avrebbe significato la cacciata definitiva degli Inglesi dal Mediterraneo. La quasi contemporanea perdita dell'ultimo porto italiano sul Mar Rosso vanificò definitivamente la possibilità di un intervento congiunto italo-giapponese mirato all'occupazione di Suez, mentre la successiva sconfitta delle Midway sul fronte del Pacifico fece svanire ogni possibilità per la Marina giapponese di paralizzare il traffico navale britannico.

In seguito al precipitare degli eventi, già prima del 25 luglio 1943 e della destituzione di Mussolini, i rappresentanti militari nipponici furono tra i primi a decidere di lasciare Roma convinti che la capacità difensiva italiana non avrebbe permesso di arrestare l'avanzata alleata nella penisola. Contemporaneamente furono inviati in Italia i nuovi rappresentanti dell'alleato nipponico, l'ambasciatore Hidaka e, per la Marina Imperiale, il contrammiraglio Toyo Mitsunobu (già in Italia dal 1940).

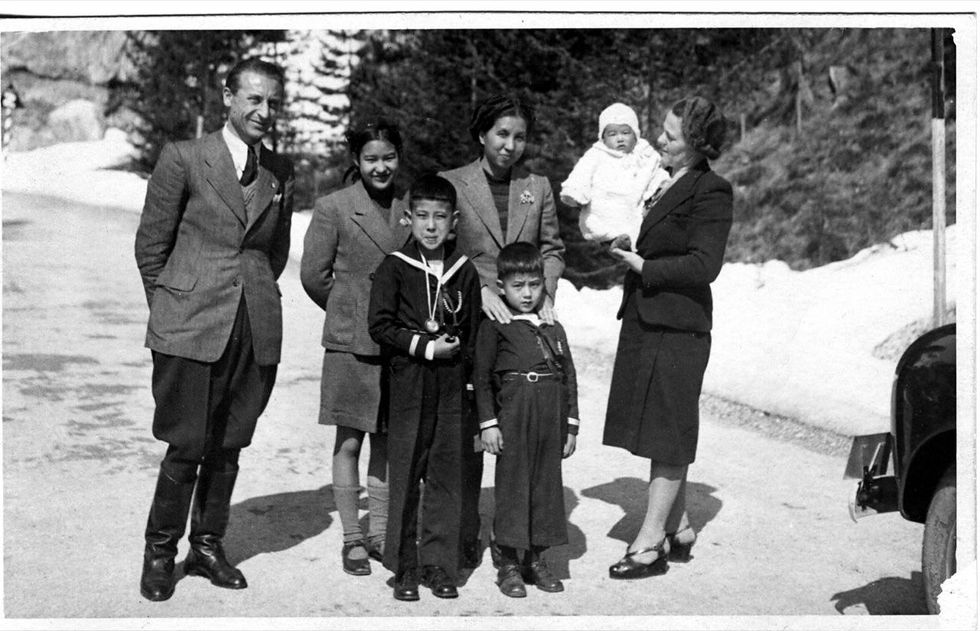

Il 10 settembre 1943 l'intera rappresentanza diplomatica giapponese con le famiglie al seguito fu vista transitare lungo le strade dell'Appennino per raggiungere inizialmente Cortina d'Ampezzo, località già inclusa nell'Alpenvorland, il territorio dell'Italia Nord-orientale già in mano tedesca in seguito all'operazione Achse. L'ambasciatore Hidaka si trovava invece a Berlino, dove attendeva disposizioni sulla destinazione della missione diplomatica nipponica in seguito all'istituzione della Repubblica Sociale. Per ribadire l'appartenenza del Sudtirolo all'Italia Mussolini insistette inizialmente per l'assegnazione quale sede dei Ministeri le città di Bolzano o Merano, ma Hitler escluse assolutamente l'ipotesi assegnando il governo delle zone alpine al gauleiter Franz Hofer. Dopo il trasferimento del governo di Salò sulle rive del lago di Garda, l'Ambasciata giapponese prese sede a Venezia assieme ad altre rappresentanze che avevano riconosciuto la Rsi. Il Giappone formalizzò il riconoscimento già il 27 settembre 1943 e le rappresentanze diplomatiche presero posto all'Hotel Danieli e al Grande Albergo sul Canal Grande. Nelle immediate circostanze della nascita della Rsi aumentarono sensibilmente gli addetti militari giapponesi, il cui scopo principale era quello di instaurare un rapporto più stretto con i Tedeschi e mediare con gli Italiani affinché l'Asse non cedesse rapidamente sul fronte occidentale ed evitare che i paesi satelliti come la Romania e l'Ungheria seguissero l'esempio italiano. Tuttavia i tentativi diplomatici di riconciliazione con gli Italiani operati nella neonata Rsi non coincisero con le decisioni dei governo di Tokyo, che dopo l'armistizio procedette alla confisca di tutti i beni dei civili e mezzi militari italiani presenti in Giappone, internandone il personale.

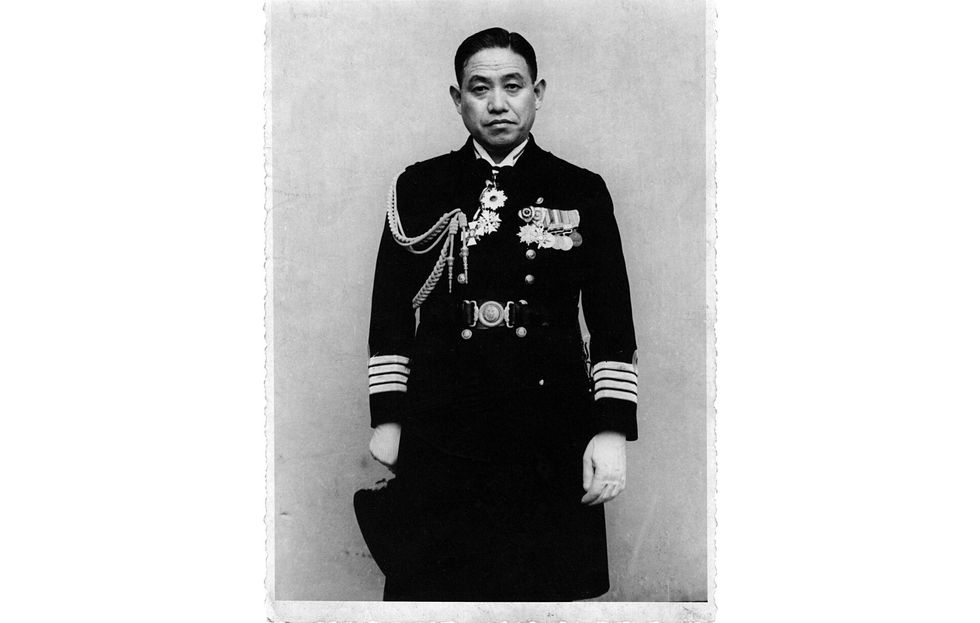

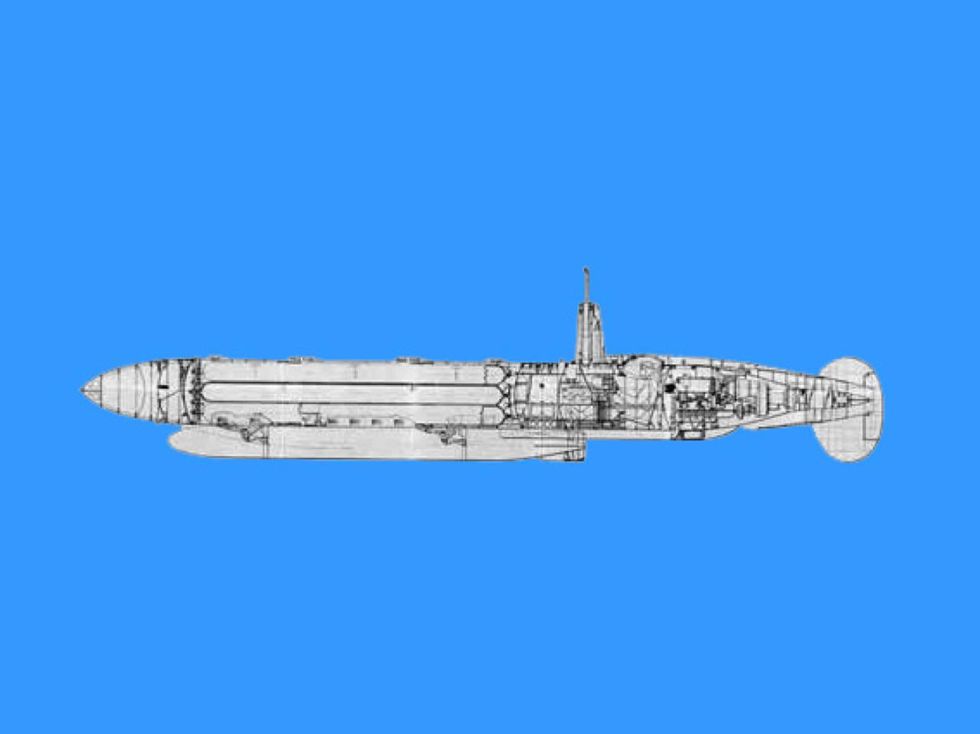

Le rappresentanze militari del Sol Levante ebbero invece sedi differenti: L'Esercito (comandato dal Generale Moriakira Shimizu) rimase a Cortina, mentre diversa fu la sede della missione della Marina Imperiale, guidata dall'addetto navale contrammiraglio Toyo Mitsunobu, Questi, assieme al suo personale, prese posto presso la villa Burgund di Merano, una località scelta da molti in quanto divenuta città ospedaliera e risparmiata per questo dai massicci bombardamenti alleati sulle fabbriche di Bolzano e sul Brennero. Mitsunobu, addetto alla valutazione strategica delle operazioni navali nel Mediterraneo e alle operazioni di trasporto di materiale bellico a mezzo di sommergibili (le cosiddette missioni Yanagi), era un uomo riservato e grande sostenitore del Tripartito anche nel momento più difficile. Disprezzava invece il carattere poco patriottico e combattivo dimostrato dagli Italiani all'indomani dell'armistizio. Accanto alle missioni diplomatiche e militari giapponesi, soggiornavano anche i rappresentanti delle agenzie e degli organi di stampa nipponici, in particolare Shichiro Ono, confidente di Mussolini e di Claretta Petacci nonché cognato di un amico intimo del Duce e di D'Annunzio, il legionario fiumano e poeta Harukichi Shimoi. Un altra componente non poco importante della comunità giapponese in Italia dopo l'8 settembre era costituita dai rappresentanti delle grandi aziende nipponiche come Mitsubishi e Okura Shoji, che in Italia si occupavano principalmente di acquisizione di tecnologia militare dai Tedeschi e dagli Italiani. Proprio una questione legata allo sviluppo di un nuovo mezzo navale d'assalto sperimentato sulle rive del lago di Garda e su quelle dell'Iseo fa ipotizzare un legame tra le storie tragiche che riguardarono alcuni membri della missione giapponese durante la primavera-estate del 1944, per un caso consumatesi lo stesso giorno, l' 8 giugno.

Località Fosso degli Affrichi (Pianosinatico, Appennino pistoiese) 8 giugno 1944. Morte del contrammiraglio Mitsunobu

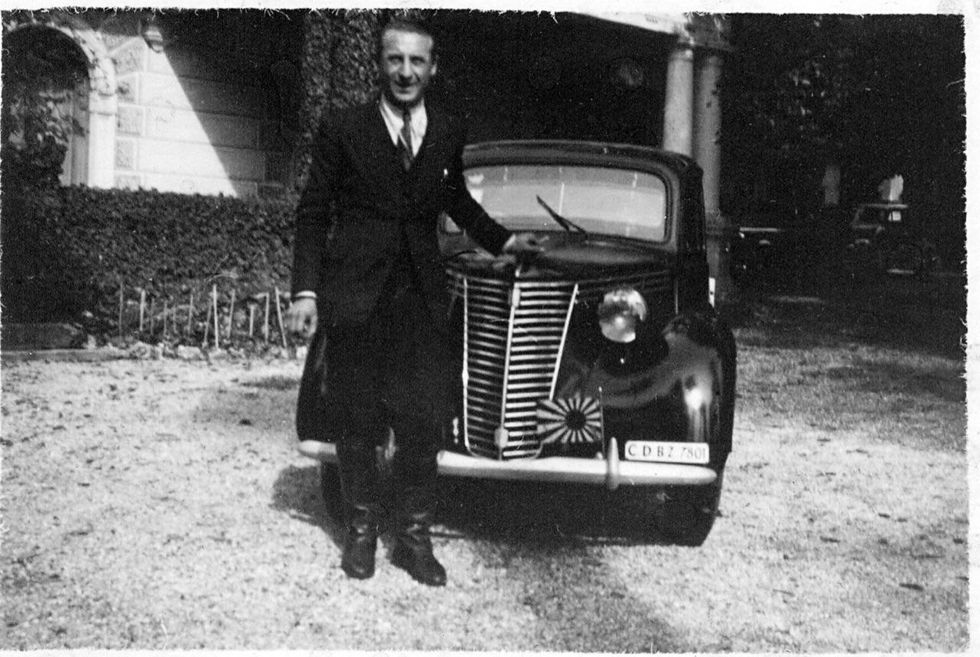

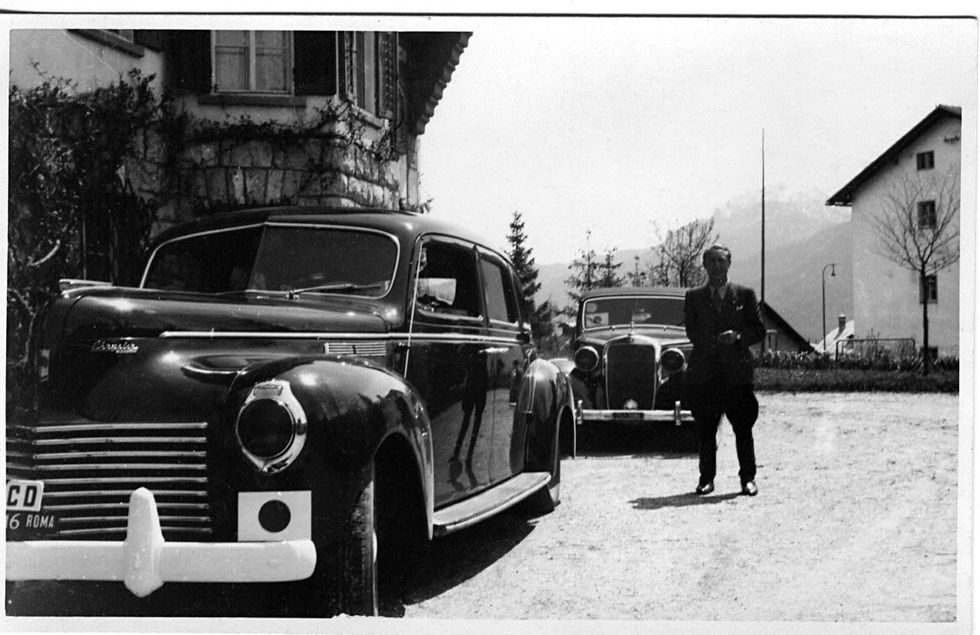

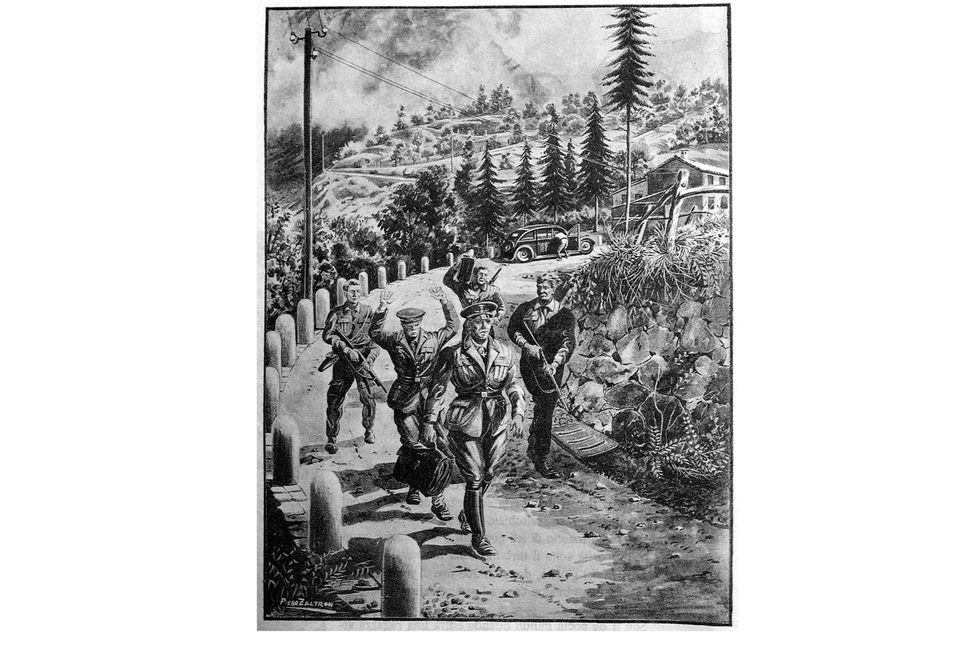

Amos de Marchi, autista italiano della missione navale giapponese a Merano, avviò l'auto con targa diplomatica e insegne del Sol Levante. Sui sedili posteriori presero posto Toyo Mitsunobu e il suo vice, il Capitano di Fregata Dengo Yamanaka. Non era certo la prima volta che la missione navale lasciava Merano. Frequentemente si era recata sul Garda sia in visita ufficiale sia presso villa Ruhland, dove aveva sede un distaccamento dell'ambasciata Giapponese attigua alla villa Fiordaliso residenza di Claretta Petacci. A poca distanza, sparse sull'alto Garda tra Rovereto, Forte San Nicolò (Riva del Garda) e in seguito nella galleria scolmatrice Adige-Garda di Torbole si erano stabilite le officine Caproni al fine di salvaguardare la produzione dai bombardamenti anglo-americani sugli stabilimenti milanesi di Taliedo. Qui l'ingegnere aeronautico Secondo Campini (inventore del primo aereo a reazione italiano che portava il suo nome) aveva progettato assieme al collaudatore della Caproni Mario De Bernardi un innovativo minisommergibile a reazione. Un mezzo assolutamente rivoluzionario caratterizzato da uno scafo molto simile ad una carlinga d'aereo e capace della velocità di 20 nodi in immersione. Le prime prove del prototipo furono svolte proprio sull'Alto Garda e nelle acque del lago d'Iseo. Proprio negli stessi giorni della partenza di Mitsunobu da Merano è testimoniato un viaggio dialcuni ufficiali giapponesi in borghese dalla stessa città diretti alle officine Caproni del Garda, nonché di tre uomini di Mitsunobu. Si trattava del Capitano di Corvetta Genio Shoji, del tenente di vascello (esperto in sommergibili) Hideo Tomonaga e del Tenente Colonnello Masaki Inaba. In seguito alla visita agli stabilimenti si recarono a Milano presso la sede amministrativa della Caproni per discutere sull'acquisto dei progetti del minisommergibile, anticipando i Tedeschi nell'interesse verso il nuovo mezzo. Mentre gli emissari della Marina Imperiale si trovavano tra il Garda e Milano, Mitsunobu, Yamanaka e l'autista De Marchi si avviarono alla volta di Montecatini Terme dove avrebbero dovuto partecipare ad una conferenza navale congiunta con la Kriegsmarine tedesca proprio per discutere di nuove armi e strategie. Il viaggio, parecchio lungo, si rivelava altrettanto pericoloso. Oltre alla vicinanza alla linea Gotica, verso la quale gli Alleati si avvicinavano speditamente, nella tarda primavera del 1944 l'attività partigiana si fece particolarmente intensa su ordine degli alleati che ripresero gli aviolanci e usavano l'attività resistenziale per mantenere la pressione nell'Italia settentrionale in vista dello sbarco in Normandia. Un assaggio dei rischi che questo viaggio dei rappresentanti della Marina nipponica presentava la missione lo ebbe durante il viaggio di andata, quando la vettura diplomatica sfuggì a stento ad un mitragliamento di alcuni Spitfire della RAF in volo sopra l'Appennino. La tragedia si consumò durante il viaggio di ritorno che avrebbe dovuto avere proprio come tappa intermedia prima del rientro a Merano, Gardone Riviera. Per evitare nuovi rischi provenienti dal cielo, De Marchi scelse una strada secondaria lungo l'Appennino pistoiese. Giunti in località Fosso degli Affrichi a poca distanza da Pianosinatico, la vettura affrontò una curva dietro la quale i partigiani avevano posizionato sull'asfalto uno strato di chiodi a tre punte. De Marchi compì una difficile manovra per non far precipitare l'auto nella scarpata boscosa e si arrestò sul lato destro della carreggiata. Pochi secondi dopo uscì dalla vegetazione un gruppo di uomini armati e in abiti borghesi. Mentre De Marchi alzava le mani e si dichiarava semplice autista italiano, i due ufficiali nipponici furono fatti oggetto di raffiche di mitra dalla parte posteriore della vettura. Mentre Yamanaka, seppur ferito, riuscì a rotolare nel pendio boscoso e a nascondersi, il contrammiraglio giaceva senza vita sul sedile posteriore. Ancora oggi la storiografia rimane incerta tra due ipotesi sull'agguato ai giapponesi: da una parte si propende per la casualità e per l'imprudenza della missione nel passaggio in una zona ampiamente controllata dalle bande partigiane; dall'altra (sulla base anche di testimonianze postume) si pensa che nell'omicidio del contrammiraglio possa avere avuto qualche ruolo l'OSS (il servizio segreto alleato) che, informato delle importanti informazioni in mano a Mitsunobu sui progetti del minisommergibile, abbia ordinato ai partigiani dell'Appennino pistoiese di tendere l'agguato alla vettura con le insegne del Sol Levante.

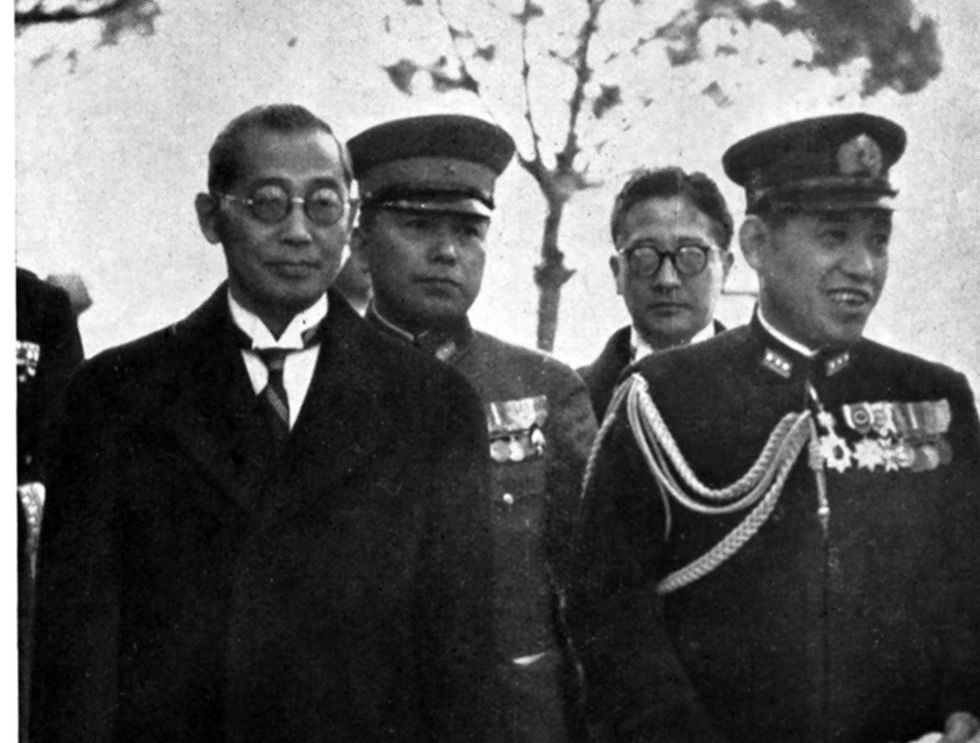

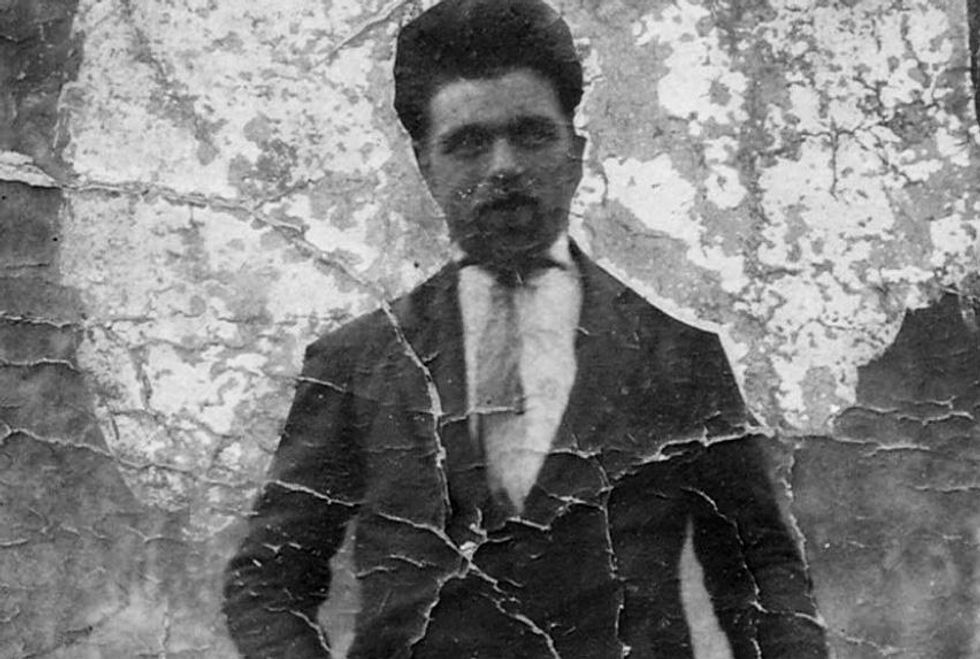

Gardone Riviera, 8 marzo 1944: da sx l'ambasciatore giapponese presso la Rsi Hidaka, l'addetto militare Shimizu e l'addetto navale contrammiraglio Toyo Mitsunobu (Courtesy Cierre)

Sant'Antonio (Valli del Pasubio-Vicenza): 8 giugno 1944. Arresto ed esecuzione di Yujiro Makise, Mitsuo Asaka e Maria Clementi

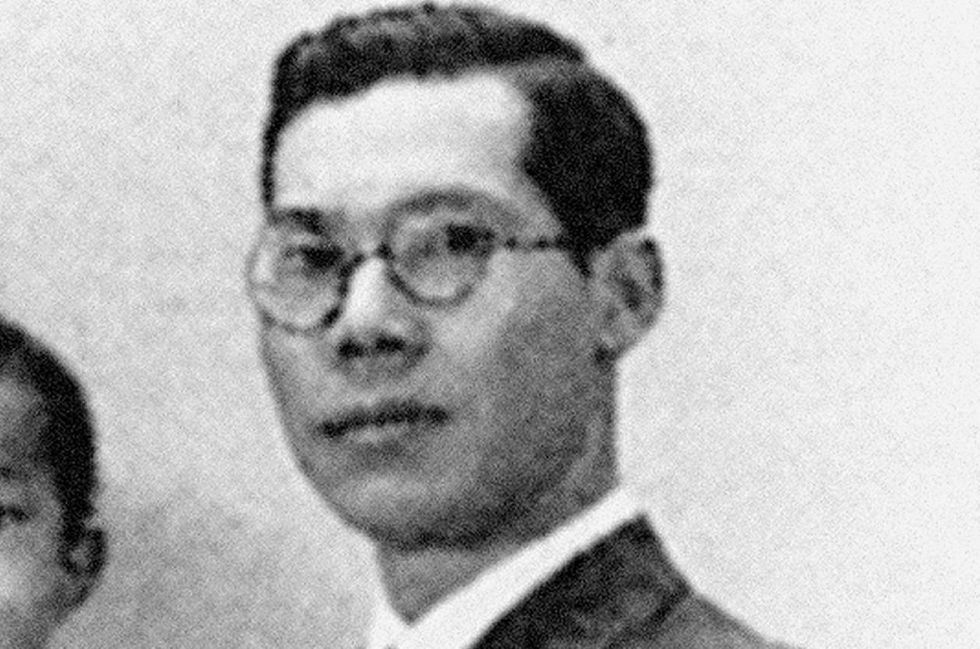

Tornando a Merano, lo sguardo si sposta lungo la via Goethe (oggi via Wolf) dove sorge una bella villa borghese di proprietà di due coniugi, Maria Clementi e Giovanni Giusto, con le loro due figlie. Lei era trentina e veniva da una famiglia facoltosa di industriali della Val di Non, all'epoca 41enne e lui era Tenente Colonnello degli Alpini, piemontese. Si erano conosciuti a Vienna e dopo le nozze e le peregrinazioni che toccarono anche Roma a causa del lavoro del marito la coppia si stabilì a Merano. All'armistizio la coppia si divise momentaneamente perché Maria si trasferì in un appartamento a Torbole sul Garda (di proprietà della Caproni e a pochissima distanza dalla galleria dove si sperimentava il minisommergibile) mentre Giusto smise la divisa e raggiunse le unità partigiane in Piemonte senza dare notizie alla moglie, che nel frattempo tornò a Merano ad attenderlo. In quei giorni una parte della loro villa fu requisita dai Tedeschi e affidata a quella che fu dichiarata a Maria come "missione diplomatica giapponese". Si trattava in realtà della presenza di due importanti figure dell'industria bellica nipponica: Yukio Makise (funzionario della Mitsubishi in italia dagli anni '30) e Mitsuo Osaka (rappresentante della Okura Shoji) che convivono pacificamente con Maria e le sue figlie. Pochi mesi dopo, nella primavera del 1944 Giovanni Giusto lasciava le montagne piemontesi dopo essere quasi caduto in una trappola tesa dai suoi stessi compagni d'armi che non vedevano di buon occhio il suo passato da ufficiale degli Alpini e di confidente di Maria José di Savoia. A Merano si ricongiunge a Maria ma è costretto a nascondersi e a uscire solo di notte per la presenza dei giapponesi. Il dramma si consuma all'inizio di giugno del 1944 quando Maria chiede un passaggio agli ospiti Makise e Osaka, che dovevano recarsi a Verona, per poter ritirare un baule proveniente da una parente romana pieno di cibarie e argenteria.Nella città scaligera la donna e i due uomini d'affari nipponici si fermano in un albergo di una parente della Clementi e decidono, per il ritorno, di percorrere la meno battuta strada delle Valli del Pasubio. Giunti nei pressi del paese di Sant'Antonio la macchina (forse una Fiat 2800) ha un guasto improvviso. Una donna del posto si offre per reperire il meccanico, ma giunti davanti all'osteria del paese escono giovani armati che si dichiarano partigiani della brigata "Garemi" operante in Val Leogra. I tre vengono arrestati, le borse trovate in possesso dei Giapponesi immediatamente sequestrate. Separati da Maria Clementi, Osaka e Makise vengono trasferiti in una malga nei boschi sopra Sant'Antonio e quindi interrogati. Dagli scritti postumi pervenuti dai comandi partigiani si capì il contenuto degli incartamenti, di sicuro valore militare e strategico, in cui si faceva cenno a "progetti relativi a sommergibili". I documenti furono immediatamente trasmessi ai comandi Alleati e al comando piazza del CLN di Vicenza. Nei giorni successivi all'arresto dei tre vi furono diversi tentativi di intavolare trattative con i partigiani da parte delle autorità tedesche e di Salò, che non ebbero però seguito in quanto pochi giorni dopo l'imboscata partì verso le Valli del Pasubio un grande rastrellamento, che spinse i partigiani a prendere una decisione rapida sulla sorte dei prigionieri. La questione degli ostaggi finì anche sul tavolo del ministro Buffarini-Guidi e ai vertici dei comandi germanici. La scelta finale (presa non senza contrasti tra i capi partigiani) fu l'esecuzione di Osaka e Makise, che furono trucidati assieme a Maria Clementi la quale rifiutò fino all'ultimo le offerte di liberazione per rimanere accanto agli ospiti nipponici. Nei giorni seguenti alla cattura il marito di Maria, Giovanni Giusto non vedendo rientrare la moglie, decise di uscire allo scoperto e mettersi sulle sue tracce. Dopo aver avuto informazioni sommarie da un partigiano che fu suo allievo alla Scuola Militare Alpina di Aosta, giunse alla metà di giugno a Sant'Antonio in abiti civili. Nonostante avesse implorato più volte il parroco e gli abitanti del paese non fu creduto. Anzi, a causa del rastrellamento appena avvenuto nella zona fu ritenuto una spia e fucilato il 19 giugno 1944, pochi giorni dopo la consorte. Le vicende belliche degli ultimi mesi di guerra fecero dimenticare per qualche tempo la storia dei giapponesi. I loro corpi e quello di Maria Clementi saranno trovati soltanto nel dicembre successivo da Victor Piazza, un ex infiltrato nelle bande partigiane passato a collaborare con l'SD (Sichereitdienst) tedesco che si presentò a Sant'Antonio assieme a membri della "Polizia Speciale Repubblicana", la famosa "banda Carità" che dalla Firenze occupata dagli Alleati si era spostata ad operare nel Nordest. In seguito a interrogatori e torture fu individuato quello che fu considerato il responsabile della fucilazione degli ostaggi giapponesi e della donna. Si trattava di Domenico Penzo, un semplice contadino che si era solamente prestato ad interrare i cadaveri. Con la promessa della libertà e di una ricompensa fu condotto sul posto dove le salme furono riesumate e rimosse. Penzo fu tratto in arresto e morirà poco dopo nel lager di transito di Bolzano, mentre i resti di Makise e Asaka saranno traslati in Germania (nel territorio della futura DDR). Le famiglie riusciranno a farli riposare in Giappone solo dopo la metà degli anni Sessanta. Il corpo di Giovanni Giusto è ancora nei boschi della Valle del Pasubio.