Alla fine degli anni Venti si moltiplicarono le ipotesi sull'imminenza della prima arma di distruzione di massa. Tra gli anni Trenta e la Guerra fredda l'arma segreta, ripresa dai mass media, sembrò a molti verosimile. Influenzò la storia della fantascienza mondiale.

Cosa potrebbe unire il raggio sparato dalla pistola di Flash Gordon a Guglielmo Marconi ed Ettore Majorana, il Vaticano e la Seconda guerra mondiale, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti della Guerra fredda, un oggetto volante ipoteticamente caduto nelle vicinanze di Varese nel 1933, le armi segrete di Hitler, Nikola Tesla e strampalati pseudo-scienziati della seconda metà del Novecento con i graffiti di un noto clochard milanese, se non un mito che ha attraversato il «Secolo breve»? Il punto centrale del fantasioso quanto suggestivo fil rouge che unirebbe uomini e tempi diversissimi, fisica e matematica, tecnologie e guerre, Ufo e scoperte scientifiche fu il mistero di quella che è ipoteticamente considerata la prima idea di arma di distruzione di massa inventata dall’uomo prima dello sviluppo dell'atomica: il «raggio della morte».

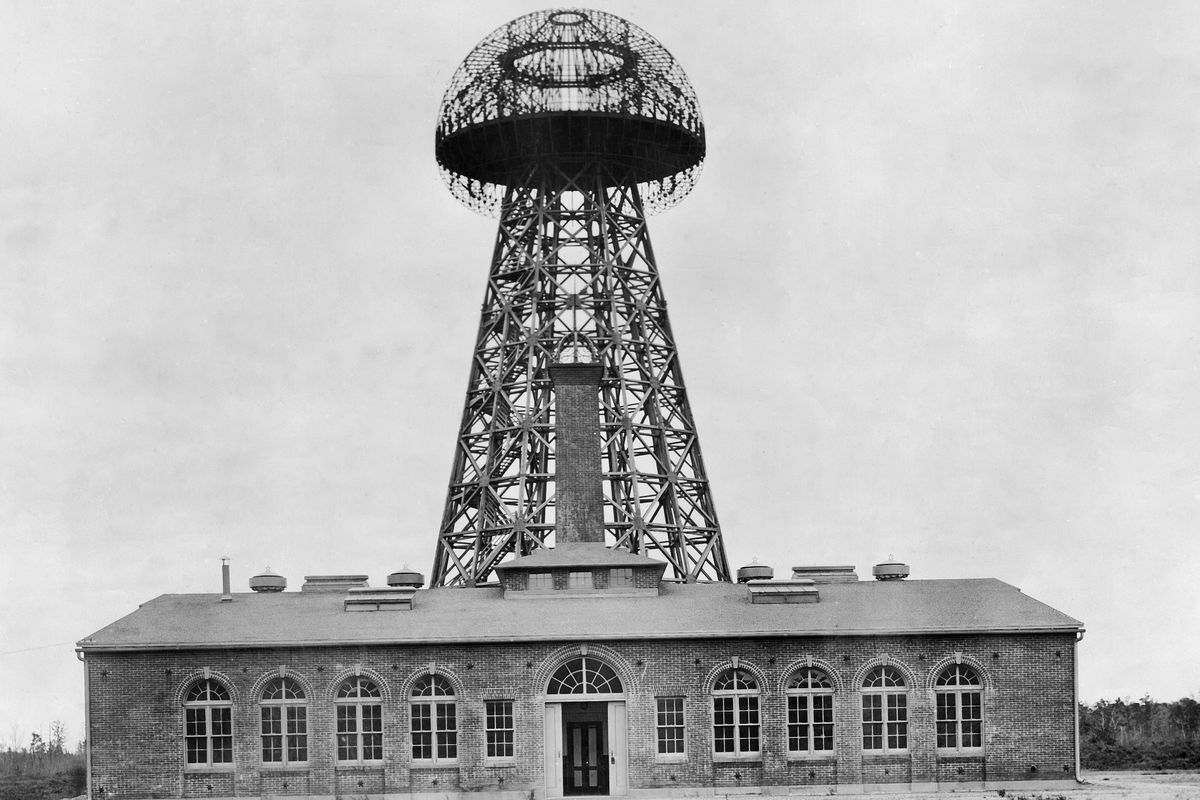

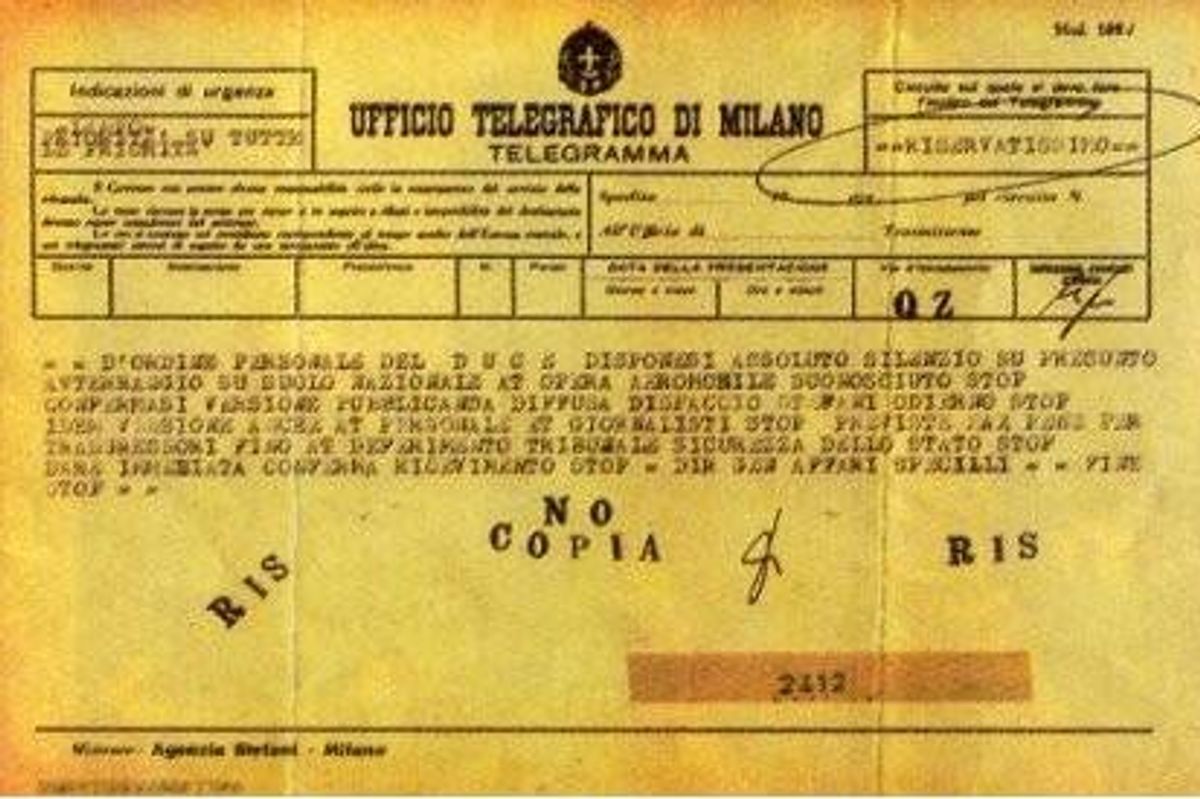

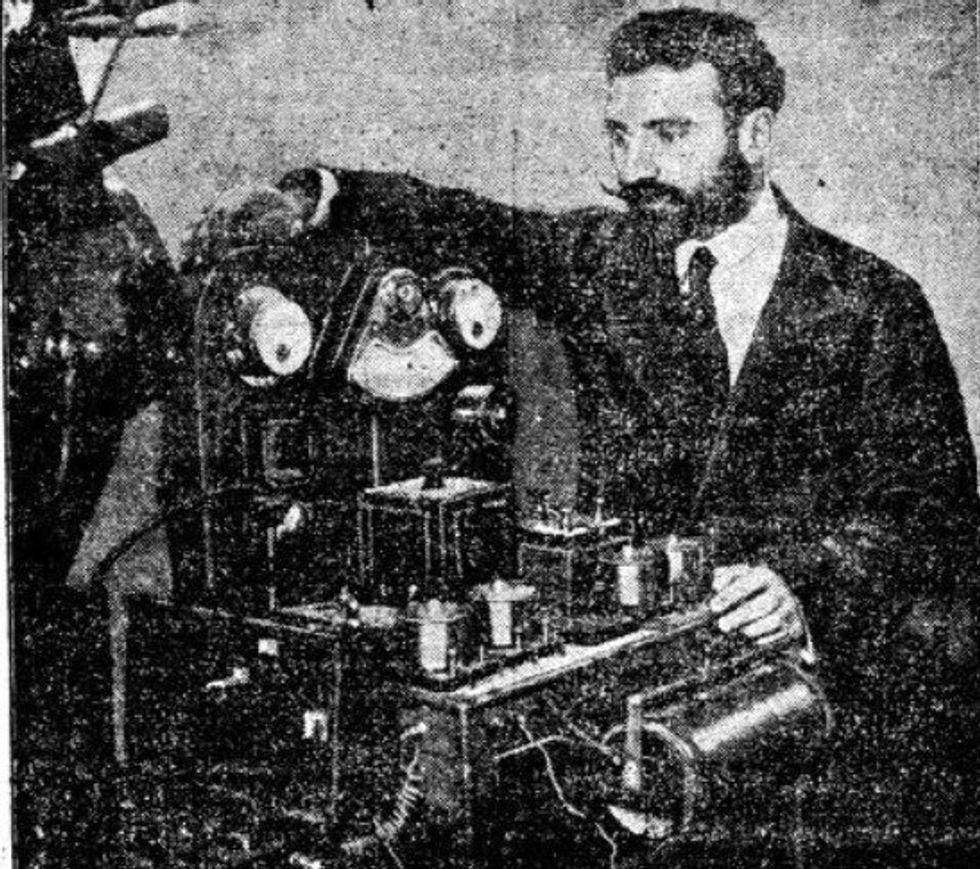

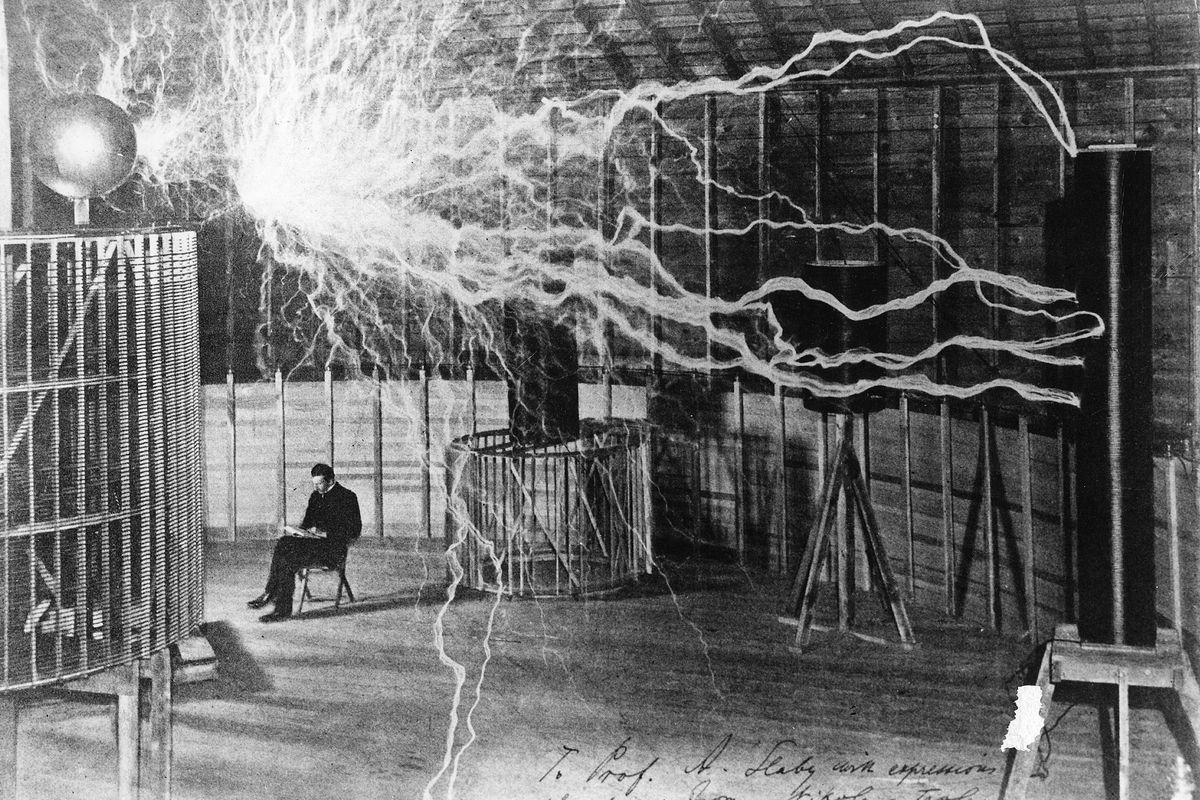

Il cocktail di scienza, suggestioni e teorie su un’arma in grado di incenerire i mezzi nemici da grande distanza nacque da altre ceneri, quelle del positivismo scientifico della belle époque bruscamente coperte da altre ceneri ancora, quelle lasciate nell’Europa in fiamme dopo la Grande guerra. Lo shock postbellico generò un alone di paure subliminali e con esse il desiderio che il progresso scientifico procedesse di pari passo con l’incremento della sicurezza dei Popoli. Questa fu l’idea che partì dalle ricerche nel campo dell’elettromagnetismo compiute dal fisico di origini serbe Nikola Tesla, considerato il padre delle teorie scientifiche alla base della mitologica arma invincibile. Lo scienziato naturalizzato statunitense, padre dell’applicazione moderna della corrente alternata, era ossessionato dal ritorno della guerra e delle sue distruzioni. Durante i lunghi anni di studi e sperimentazioni sulle applicazioni dell’elettromagnetismo (Tesla produrrà circa 300 brevetti nella sua carriera) e della propagazione dell’energia elettrica senza fili, arrivò gradualmente all’invenzione più rivoluzionaria e al tempo stesso più discussa riguardo alla sua reale applicazione. Chiamò «Teleforce» un macchinario basato sul generatore di Van der Graaf in grado di garantire l’accelerazione di particelle di mercurio e tungsteno caricate con un’energia pari a milioni di Volt ed espulse dal tubo a vuoto in modo non dispersivo e controllato attraverso l’atmosfera. Una concentrazione così alta di energia avrebbe permesso di polverizzare a distanze anche importanti ogni minaccia dal cielo, dal mare e dalla terra. Nella sua visione pacifista, che esplicitò in un’intervista del luglio 1934 al «New York Times», il Teleforce più che un’arma di distruzione sarebbe stata un’arma di deterrenza, tale da rendere vano ogni tentativo di aggressione tra le Nazioni e garantire la pace perpetua. Questa scoperta così rivoluzionaria per le sorti del Mondo non ebbe tuttavia applicazione, nonostante Tesla avesse dichiarato la propria disponibilità a discutere con i Governi (in primis con Washington e Londra) lo sviluppo dell’arma segreta da lui concepita. Solo parzialmente sono giunti a noi alcuni appunti dello scienziato molto dopo la sua morte avvenuta a New York nel 1943. Dalla radice comune del «raggio della morte» teorizzato dallo scienziato scaturiranno altri rami, alimentati a loro volta da progetti paralleli al raggio portati avanti da Tesla soprattutto nella prima metà del Ventesimo secolo. Il fisico aveva naturalmente pensato all’applicazione delle sue teorie sull’energia generata dall’accelerazione atomica controllata a nuovi tipi di velivoli a propulsione elettromagnetica che, riportati negli schizzi presenti tra i documenti prodotti dallo scienziato, ricordavano da vicino le forme degli Ufo come l’immaginario collettivo li descrisse poi nella fantascienza del secondo dopoguerra. E proprio ad un oggetto volante misterioso si collega la storia del «raggio della morte» in Italia, nata negli stessi anni in cui Tesla parlò ai mass media del suo raggio e di altre fantasmagoriche invenzioni come un telegrafo ad onde che avrebbe permesso il collegamento con civiltà extraterrestri. Tornando, si fa per dire, con i «piedi per terra», la saga dell’arma segreta proseguì alimentandosi nell’Italia dei primi anni Trenta, quella del fascismo tra la fase di normalizzazione e la frattura dell’avventura in Etiopia. Il 13 giugno 1933 un oggetto volante non identificato (che allora fu chiamato «Vnc» o velivolo non convenzionale) avrebbe solcato il cielo a nordovest di Milano per precipitare poco più tardi nei pressi di Vergiate (provincia di Varese, a poca distanza dall’odierno aeroporto di Malpensa). Un dispaccio dell’Agenzia Stefani (l’equivalente dell’Ansa nel ventennio) impose per ordine diretto del Duce il massimo silenzio sull’accaduto, con annessa minaccia di gravissime conseguenze giudiziarie per i giornalisti. La leggenda dice che subito dopo per mano dell’Ovra (la polizia politica del regime) i resti del misterioso velivolo e dei suoi occupanti fossero stati trasferiti in un hangar della vicina fabbrica aeronautica Siai-Marchetti e tenuti nascosti. Poco dopo i fatti lo stesso Mussolini istituì un comitato di scienziati noto poi come «Gabinetto RS/33» (dove «RS» sta per Ricerche Speciali e «33» per l’anno della sua costituzione). A capo del comitato fu nominato Guglielmo Marconi, Accademico d’Italia e inventore della radio, assieme ad un gruppo di esperti in svariati campi scientifici tra cui figurava Gaetano Arturo Crocco, ordinario di costruzioni aeronautiche e pioniere di progettazione e sviluppo di dirigibili e velivoli, nonché all’epoca tra i primi teorici del volo spaziale a mezzo di razzi sperimentali. Mentre il silenzio assoluto calava sui fatti del 1933, due anni più tardi altri documenti segreti furono stilati in seguito al presunto avvistamento di due velivoli non convenzionali nel cielo di Mestre, uno dei quali descritto come molto simile a quello che Tesla aveva schematizzato nei suoi studi sui velivoli del futuro.

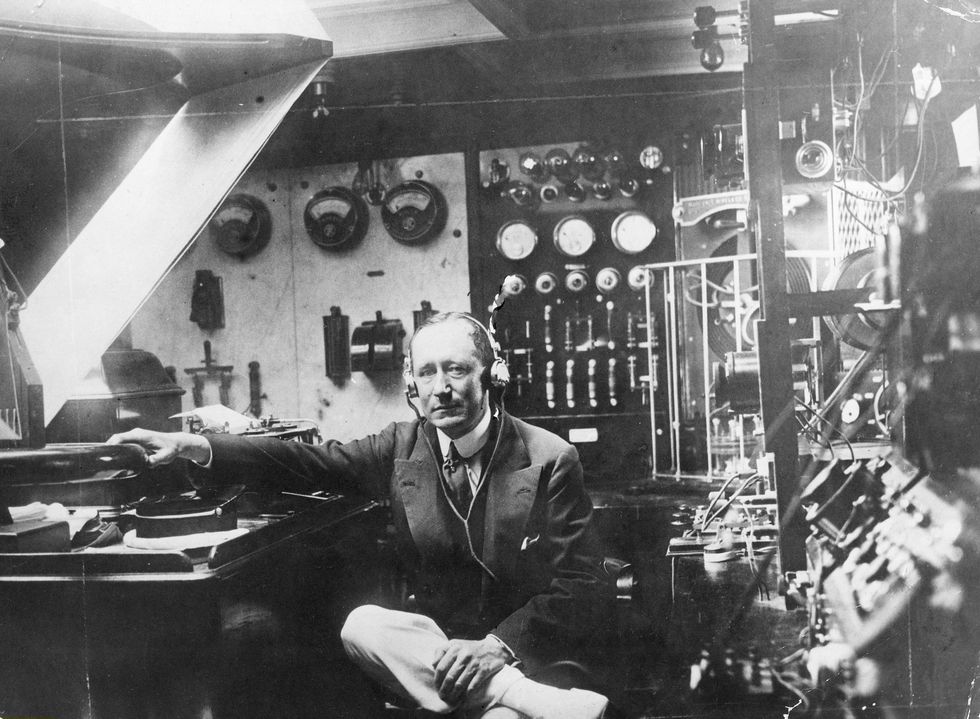

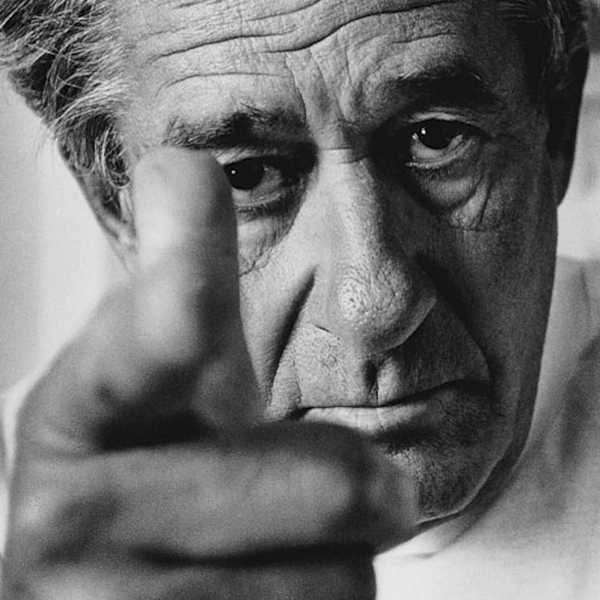

Le ipotetiche prove (per chi è propenso a credere nell’effettivo sviluppo del raggio alla metà degli anni Trenta) dell’eredità raccolta da Guglielmo Marconi nella sperimentazione dell’arma segreta si sono concentrate dal dopoguerra in poi sulle memorie di Rachele Mussolini, moglie del Duce, la quale raccontò di essere stata testimone di un esperimento condotto dall’Accademico d’Italia nelle vicinanze di Ostia mentre transitava verso Roma con il suo autista. D’un tratto - raccontò la moglie del capo del fascismo- i motori di tutte le automobili che si trovavano a transitare lungo l’autostrada si erano fermati senza una spiegazione che potesse far pensare ad un guasto meccanico per poi riaccendersi nuovamente circa 25 minuti più tardi. Fu Mussolini ad informarla che nella zona da lei attraversata, Marconi stava compiendo importanti esperimenti dai quali era stato personalmente informato. Altre volte Marconi provò le sue apparecchiature nelle campagne romane (dove furono denunciate morti misteriose di ovini) e fu visto sorvolare la zona su un aeroplano che recava la vistosa scritta «auto-radiogoniometro». Dal 1935 in avanti, con il deteriorarsi delle relazioni diplomatiche in Europa, i giornali italiani alimentarono il mito dell’arma segreta italiana, ma fu lo stesso Marconi a smentirne più volte la veridicità soprattutto nelle interviste con la stampa estera. L’inventore della radio vivrà ancora soltanto due anni dagli esperimenti di Ostia. Divenuto religiosissimo e confidente di Papa Pio XI (per il quale nel 1931 aveva contribuito alla realizzazione degli impianti di Radio Vaticana) secondo voci mai direttamente confermate si sarebbe confidato con il Pontefice riguardo agli effetti devastanti che il «raggio della morte» avrebbe generato se applicato in un mondo che stava avvicinandosi alla prospettiva concreta di un nuovo conflitto globale. La vulgata che ebbe origine dai rapporti tra Vaticano e Marconi negli ultimi mesi della vita dello scienziato e Nobel diede linfa ad un altro ramo dell’intricato mito dell’arma segreta che, invisibile, distruggeva a distanza di centinaia di chilometri. Le voci che attraversarono anche i decenni dopo la fine della guerra ipotizzarono che i segreti dell’arma di Marconi, mai donata alle forze armate italiane per il grave rimorso di coscienza delle ultime ore dell’Accademico e confidente di Pio XI, fossero custoditi nei sotterranei di Radio Vaticana e in un luogo segreto nelle viscere dell’Appennino mentre sul territorio della Penisola si consumava la tragedia della guerra. L'ipotesi più probabile riguardo alle voci sull'attività di Marconi alla metà degli anni Trenta è quella che il Nobel italiano stesse lavorando allo sviluppo del radar.

Le vicende del secondo conflitto mondiale daranno vita a nuove fantasiose quanto suggestive ipotesi sull’eredità dell’arma segreta concepita negli anni Trenta e sulla parallela teoria dell’origine aliena della tecnologia ad essa applicata, supportata negli anni dalle teorie di famosi ufologi. I reperti tenuti segreti dal «Gabinetto RS/33» sarebbero stati esaminati anche dai nazisti durante il periodo della Repubblica di Salò e avrebbero dato origine, negli ultimi mesi del Terzo Reich, alle famose «Wunderwaffen», le armi segrete di Hitler che il Führer avrebbe illustrato anche a Mussolini a partire dal drammatico incontro di Feltre svoltosi a 6 giorni dalla rimozione del Duce per effetto del Gran Consiglio del Fascismo il 25 luglio 1943. Mentre il Mondo assisteva all’applicazione della prima vera arma di distruzione di massa, la bomba atomica lanciata sul Giappone, il mito del «raggio della morte» sopravvisse alla guerra e si alimentò negli anni che videro la contrapposizione dei blocchi guidati dalle superpotenze Usa e Urss. Durante queste prime fasi della nuova era mondiale, l’«Ufo di Mussolini» fu oggetto di un’altra teoria. Il primo «Ufo crash» della storia occidentale, i cui resti sarebbero stati secretati a Vergiate e dal cui studio sarebbero state acquisite le conoscenze applicate anche a nuove micidiali armi, sarebbe stato testimoniato dagli Americani dopo il 25 aprile 1945 una volta entrati in possesso dell’ex azienda aeronautica italiana. Trasportati oltreoceano, i reperti avrebbero dato esito a numerose sperimentazioni e a miti intramontabili come l’incidente di Roswell, accompagnato dal picco di avvistamenti che nutrirà sia la stampa che la produzione fantascientifica della fine degli anni Quaranta.

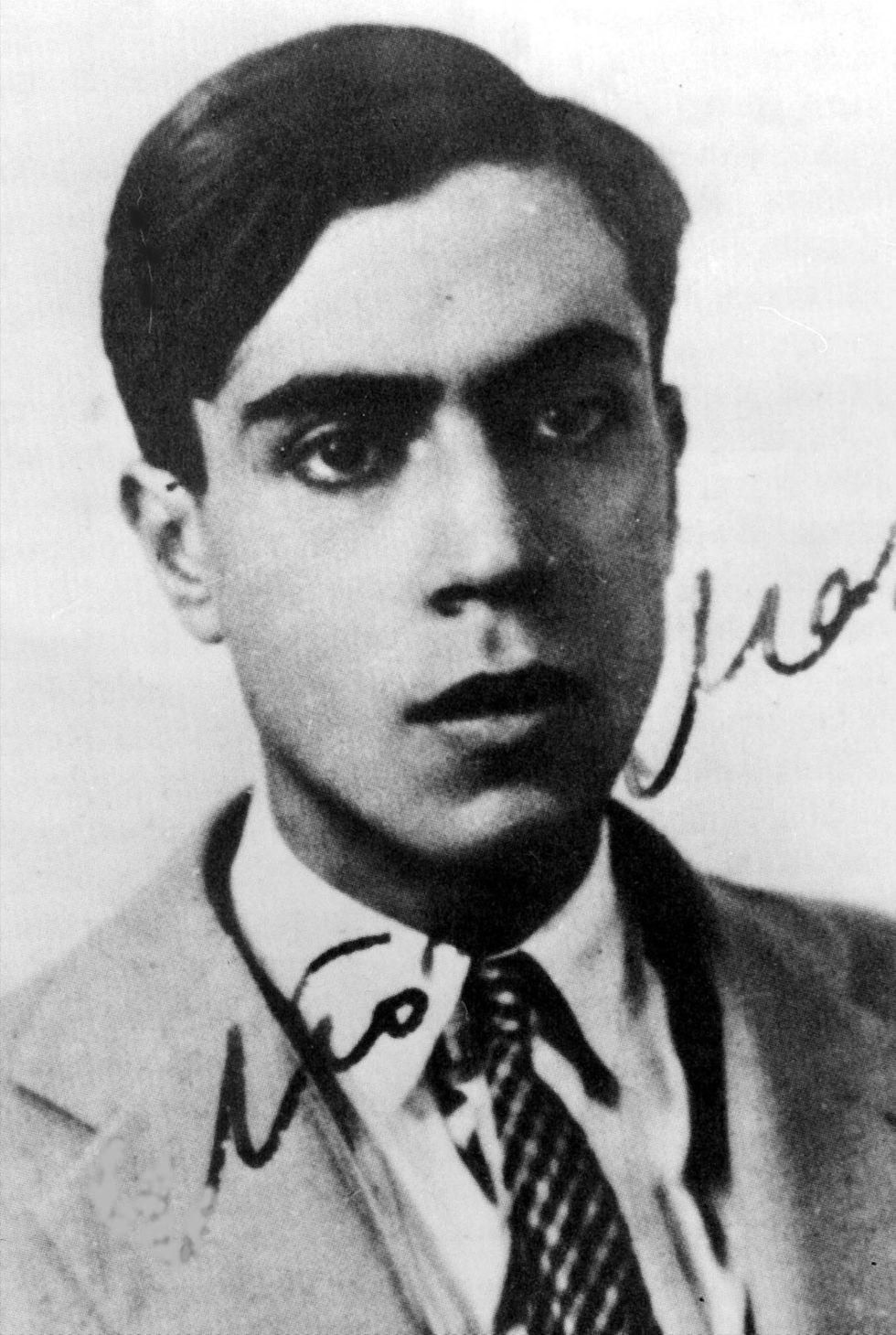

Un ulteriore ramo della narrazione attorno al «raggio della morte» ebbe origine come nel caso di Marconi, negli anni Trenta. Il luogo, il dipartimento di Fisica dell’Università di Roma sito in via Panisperna. Qui durante il decennio un gruppo di giovani scienziati italiani (noti come i «ragazzi di via Panisperna») fu all’avanguardia nella ricerca in campo atomico. Un nome su tutti quello di Enrico Fermi e con lui un giovane collega il cui nome fu legato ad un famigerato «giallo»: Ettore Majorana. Ben noto è il fatto che la fine del decennio e le leggi razziali causarono la diaspora del gruppo dei fisici e che Majorana sparì in circostanze misteriose durante un viaggio in nave da Napoli a Palermo il 27 marzo 1938. Gli studi di fisica ed in particolare su quelli riguardanti l’«antimateria» saranno quelli dove la mitologia dell’arma segreta trarrà linfa. Secondo questo filone narrativo, il fisico catanese sarebbe sparito volontariamente in seguito alla supposta applicazione pratica dei suoi studi di fisica nucleare. Questi ultimi avrebbero portato alla realizzazione di un apparato in grado di generare la distruzione della materia, inserendosi così nel filone delle teorie sul «raggio della morte», ma anche in grado di funzionare come una sorta di centrale nucleare «pulita» capace di fornire una grande quantità di energia praticamente a costo zero e senza scorie. Le congetture si moltiplicarono incessantemente, anche a distanza di anni dalla scomparsa di Majorana. Alcuni sostennero di averlo visto in Italia riparato in un convento di monaci, altri asserirono di averlo riconosciuto in un clochard di Roma. Si fece largo anche la teoria del rapimento da parte dei nazisti in fuga verso l’America meridionale nel dopoguerra. Spuntò anche una foto scattata in Argentina con la quale si sostenne che l’uomo accanto all’ex gerarca Adolf Eichmann fosse proprio Majorana. Il mistero e le supposizioni rimasero negli anni con alcune incredibili ipotesi: si giunse a ritenere che il grande segreto del fisico italiano scomparso fosse addirittura custodito da una società collegata al Vaticano con sede in Liechtenstein. Il caso Majorana tornerà a far parlare le cronache nel 2015 quando una fotografia degli anni Cinquanta in cui il fisico appariva in Venezuela accanto ad un amico, un meccanico italiano, fece riaprire il caso. Furono i Carabinieri del RIS a stabilire la veridicità del documento confrontando scientificamente la foto con altre immagini di Majorana, che negli anni del governo di Marcos Pérez Jiménez si sarebbe mescolato ai tanti italiani emigrati sotto il falso nome di «Signor Bini» tra il 1955 e il 1959. Ma del suo «raggio della morte» né della sua applicazione in campo energetico si seppe più nulla.

Il secondo dopoguerra fu un terreno fertile per le ipotesi pseudo-scientifiche su nuovi sviluppi dell’arma segreta, alimentato dalla Guerra Fredda. Le voci di un avanzamento degli studi militari sia da parte americana che sovietica alimentarono le pagine dei giornali degli anni Cinquanta e Sessanta. Articoli sull’imminenza del raggio letale si succedettero fino ai tardi anni Settanta, quando la prospettiva di distensione tra i due blocchi aveva ormai preso piede nella realtà geopolitica mondiale.

Ancora nel 1975 si chiamò in causa Majorana, quando il quotidiano torinese «La Stampa» riprese alcune affermazioni del fisico Orso Mario Corbino, il mentore dei «ragazzi di via Paninsperna» dalle quali si ipotizzava l’effettiva realizzazione di un macchinario, un acceleratore particellare, installato presso l’Istituto Superiore di Sanità e già in fase sperimentale nel 1935 (l’anno, tra l’altro, degli esperimenti di Marconi a Ostia). L’ipotesi parve essere confermata da alcune dichiarazioni contemporanee di Enrico Fermi prima del suo espatrio negli Usa. Sarebbe stato Corbino ad influenzare Majorana con un discorso ai suoi allievi che li metteva in guardia sulla possibile conseguenza catastrofica delle loro scoperte qualora utilizzate da eserciti pronti a sfidarsi un’altra volta. Corbino in quell'occasione fece un paragone con la Grande Guerra come esempio di uso mortifero della grande scoperta e applicazione del secolo precedente, l’energia elettrica. Majorana, religioso e pacifista, avrebbe lasciato il Paese portando con sé alcuni studi fondamentali al funzionamento dell’arma letale.

Accantonando le ipotesi sull’invenzione dell’arma segreta da parte di scienziati eminenti e internazionalmente riconosciuti come padri della moderna fisica nucleare, ad alimentare il mito del «raggio della morte» contribuì nei decenni l’opera di pseudo-scienziati e in alcuni casi di truffatori, che tuttavia furono in grado di generare sugli organi di stampa una discreta eco internazionale. Uno dei primi esempi di questo filone si svolse in Italia negli anni Dieci del XX secolo. I giornali nazionali, alla vigilia della Grande guerra, si concentrarono sull’invenzione del fiorentino Giulio Ulivi, uno scienziato fai-da-te che si era trasferito a Parigi nel 1907. Nel laboratorio allestito nei sobborghi della capitale francese l’italiano sostenne di aver realizzato quello che fu uno dei primi riferimenti al «raggio della morte». Privo naturalmente delle basi scientifiche sull’accelerazione particellare, Ulivi svelò di aver costruito un macchinario ad infrarossi capace di far esplodere cariche a distanza di decine di chilometri. Si presentò alle autorità francesi prima ed italiane poi organizzando dimostrazioni pubbliche sull’arma del futuro, ricevendo cospicui finanziamenti privati. Armato di cuffie e di un apparecchio per la trasmissione delle onde, stupì il pubblico e i giornalisti quando cariche precedentemente posate sul letto dell’Arno parvero esplodere comandate dall’inventore a chilometri di distanza. Si scoprirà più avanti, grazie anche allo scetticismo di ufficiali della Marina ai quali aveva proposto la vendita del brevetto, che le bombe erano state modificate con l’utilizzo di permanganato di potassio nell’involucro, sostanza che fungeva da temporizzatore. Le cuffie direzionali erano in realtà dotate di un apparecchio per l’amplificazione dei suoni utilizzato dai sordi che permettevano ad Ulivi di simulare lo scoppio comandato. Braccato dai finanziatori e denunciato, scomparì dalle cronache mentre l’Europa scivolava sotto le bombe vere, quelle sparate dai mortai della guerra 15-18.

In Italia fu attivo anche tale Zbigniew Dunikowski, che negli anni Trenta cercò di unirsi al coro di chi credeva all’imminenza della prima arma di distruzione di massa. Più vicino all’alchimia che alla fisica, il polacco era già stato espulso per debiti dalla Svizzera e dalla Francia. Trovò base a Sanremo dove dichiarò di aver trovato un metodo per moltiplicare l’oro per mezzo di un macchinario in grado di modificare la struttura atomica dei metalli (una versione moderna della pietra filosofale). Il marchingegno, usato contro mezzi e persone avrebbe funzionato come arma di distruzione a distanza. Dunikowski riuscì per un periodo a farsi finanziare da un imprenditore minerario belga e ad operare in Val d’Ossola fino alla sua fuga in Sudafrica e all’oblìo definitivo.

Certamente la mitopoietica del «raggio della morte» ha influenzato la produzione fantascientifica mondiale, con riferimenti diretti nel cinema a partire dal blockbuster «Guerre Stellari» nelle armi del malvagio Darth Vader ma anche nel sequel di un personaggio del cinema nato dal maestro dell’espressionismo tedesco Fritz Lang. L’autore di «Metropolis», capolavoro del 1927, creò la figura del malvagio Dr. Mabuse, che fu recuperata e dotata del potere di un raggio mortale nel film italiano «I raggi mortali del Dottor Mabuse» del 1964. Nei fumetti, la presenza di raggi mortali è stata una costante: dalla saga dei robot giapponesi anni Settanta all’italiano Zagor (Bonelli editore) che ne «Il raggio della morte» del 1980 riprese il tema dell’origine extraterrestre dell’arma di distruzione di massa, già nota come superpotere del supereroe Flash Gordon. Anche James Bond, lo 007 nato dalla penna di Ian Fleming, accennerà più volte nella pluridecennale saga dell’agente segreto ad armi mortali a raggi, come ne «L’uomo dalla pistola d’oro» del 1974 e nel più recente «La morte può attendere» del 2002 dove il cattivo o villain che dir si voglia, minaccia il mondo con un raggio micidiale capace di incamerare la potenza energetica del sole.

Il mito (e il timore) del raggio che uccide si attenuò a partire dagli anni Ottanta, con lo spegnersi della Guerra fredda e il raffreddarsi delle memorie su Marconi, Mussolini e i fisici italiani. Tra gli ultimi, timidi echi di quella paura di una minaccia segreta maneggiata dall’uomo per scopi di dominio fu incarnata da un clochard milanese, che divenne un’icona nella Milano dei tardi anni Settanta. Carlo Torrighelli, per tutti C.T., fu tra gli ultimi oratori di strada che misero in guardia l’essere umano dalla «morte per mezzo dell’onda». In sella ad un carretto triciclo e in compagnia delle sue tre cagnoline il vecchio «barbùn», innocuo con tutti, esprimeva in un italiano stentato i propri ammonimenti scrivendo sui marciapiedi con la vernice bianca che «Nel Clero esistono impianti a onde che uccidono» e che il Vaticano sarebbe stato in possesso di un «raggio della morte» in grado di poter annichilire intere nazioni abitate da un «popolo bue» che non avrebbe capito ciò che lui (secondo i deliranti proclami scritti sull’asfalto di Milano) avrebbe appreso a causa di una pretesa prigionia in Appennino durante la sua attività di partigiano. Fu l’ultimo, se qualcuno ci potesse mai credere, dei testimoni del «raggio della morte» che terrorizzò i popoli per mezzo secolo di storia.