La paventata siccità secolare non c’è, i bacini idrici più grandi sono in rapida risalita grazie alle precipitazioni. Ma servono più infrastrutture per affrontare i periodi di scarsa piovosità: l’Ue tolga i vincoli agli investimenti.Tanto tuonò che piovve, stavolta per davvero. Sino a dieci giorni fa il teatrino mediatico emetteva bollettini catastrofici per una siccità ormai conclamata che avrebbe provocato danni irreparabili. Poi è arrivata la pioggia.Vero, il 2022 è stato un anno di minime precipitazioni, con i livelli di molti fiumi e laghi che sono rimasti sotto la media o in alcuni casi hanno fatto segnare nuovi minimi. Questo mese di maggio, però, dopo un inverno asciutto, sta facendo segnare valori che si innalzano vicino alle medie di periodo.Qualche dato. In due settimane il livello del Po si è alzato di 2,5 metri e la portata d’acqua a Cremona è passata dai 277 metri cubi al secondo del primo maggio a un picco di 806. Secondo l’esperto di cambiamenti climatici Edoardo Cremonese, ricercatore dell’Arpa Valle d’Aosta, la neve caduta in quota nelle ultime settimane porta la situazione in Valle «nella media degli ultimi 20 anni, quindi non più critica, tranne forse per la parte più orientale della regione, le valli di Champorcher e Gressoney, che invece sono un po’ sotto. Quest’anno», aggiunge Cremonese, «siamo a 870 milioni di metri cubi di acqua stoccata nella neve, rispetto a una media di 930».Il livello idrometrico del Lago Maggiore è salito a 123 cm, con un riempimento del 91,4%. In Lombardia, l’assessore regionale a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha affermato che «il deficit di risorsa idrica registra in Lombardia un recupero. All’appello manca ancora un miliardo di metri cubi di risorsa idrica rispetto alla media storica, ma l’anno scorso in questo periodo avevamo una disponibilità inferiore di quasi 500 milioni di metri cubi. La situazione rimane attenzionata, ma più alleggerita rispetto ai mesi precedenti. In questo momento tutti i laghi lombardi hanno recuperato altezza in modo sostanziale, con alcune differenze che vanno dal lago Maggiore, che ha raggiunto quasi il valore massimo, passando dal lago di Como il cui livello è di circa 80 cm in risalita, per arrivare ai dati del lago di Garda che ci consegnano una situazione in lento miglioramento».In Europa, il quadro è diviso in due. Quella Centro-orientale e quella del Nord, a parte la Svezia, presentano un bilancio idrogeologico in linea con le medie di lungo periodo. I due grandi fiumi, Danubio e Reno, sono su livelli ottimi e sono navigabili senza problemi. Francia e Italia sono, invece, in deficit rispetto alle medie di lungo periodo, ma stanno recuperando velocemente.Il bacino delle Alpi, composto da Italia, Francia, Svizzera e Austria, mostra un netto miglioramento dai minimi di marzo, con il 2023 meglio del 2017 e dello scorso anno, seppur ancora in deficit rispetto alla media. Nello stesso bacino, le precipitazioni cumulate sono superiori a quelle del 2022 e 2020, sotto la media di circa un 10% e in rapido recupero.Sulla presunta siccità secolare si è avventata la propaganda degli ambientalisti massimalisti che gridano alla vicina estinzione dell’uomo, colpevole di nefandezze contro il pianeta. Però, così come oggi dagli esperti arrivano inviti a non cantare vittoria rispetto a un bilancio idrogeologico ancora in via di assestamento, sarebbe bene che avvenisse anche il contrario e cioè che non si gridasse all’emergenza a ogni anomalia. Il ritornello che viene ribadito così spesso («Il meteo non è il clima e il clima non è il meteo!») dovrebbe essere fatto proprio innanzitutto da chi non perde occasione per ripeterlo.Il fine di questo ambientalismo apocalittico è sempre quello di creare emergenze, anche dove non ci sono, perché l’emergenza consente di rimuovere cautele e garanzie, annacquando, in più, le responsabilità politiche. Un film già visto. Ma l’emergenza non può essere la cifra di governo di un Paese. Sarebbe anche arrivato il momento di affrontare i problemi per tempo e per quello che sono. Il cosiddetto dissesto idrogeologico è da decenni un tema caldo che racconta la storia di un territorio lasciato a sé stesso, con investimenti pressoché assenti. Porre rimedio a questo dissesto significa anche investire in opere per la cattura delle precipitazioni, per la mitigazione dei periodi asciutti.Lo dice anche Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale consorzi gestione tutela territorio ed acque Irrigue (Anbi): «L’apporto delle abbondanti piogge non è tesaurizzabile per la mancanza di adeguate infrastrutture di stoccaggio. Per questo è necessario programmare un futuro idrico che, avviando concretamente un piano di invasi medio-piccoli, multifunzionali ed ecocompatibili, eviti il ripetersi delle litanie degli stati d’emergenza; i progetti ci sono». Le soluzioni esistono, dunque, anche per gestire periodi di scarsa piovosità. Vedremo a cosa porterà l’operato del commissario straordinario Nicola Dell’Acqua e se la cabina di regia sulla siccità presieduta da Matteo Salvini darà qualche frutto.Se c’è un’emergenza, questa sta nel vincolo europeo sul bilancio, ostaggio del paradigma germanico della scarsità di risorse e dell’austerità. Se c’è qualcosa che l’Europa può fare oggi non è prestarci soldi per fare ciò che essa ritiene, come fa con il Pnrr, ma permettere agli Stati di escludere gli investimenti dal computo del saldo corrente del bilancio pubblico. Questo libererebbe ingenti risorse, a tutto vantaggio della risoluzione di problemi annosi, come il dissesto idrogeologico e della crescita economica.

Antonio Scurati (Ansa)

Eccoli lì, tutti i «veri sapienti» progressisti che si riuniscono per chiedere all’Aie di bandire l’editore «Passaggio al bosco» dalla manifestazione «Più libri più liberi».

Sono tutti lì belli schierati in fila per la battaglia finale. L’ultima grande lotta in difesa del pensiero unico e dell’omologazione culturale: dovessero perderla, per la sinistra culturale sarebbe uno smacco difficilmente recuperabile. E dunque eccoli, uniti per chiedere alla Associazione italiana editori di cacciare il piccolo editore destrorso Passaggio al bosco dalla manifestazione letteraria Più libri più liberi. Motivo? Tale editore sarebbe neofascista, apologeta delle più turpi nefandezze novecentesche e via dicendo. In un appello rivolto all’Aie, 80 autori manifestano sdegno e irritazione. Si chiedono come sia possibile che Passaggio al bosco abbia trovato spazio nella fiera della piccola editoria, impugnano addirittura il regolamento che le case editrici devono accettare per la partecipazione: «Non c’è forse una norma - l’Articolo 24, osservanza di leggi e regolamenti - che impegna chiaramente gli espositori a aderire a tutti i valori espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in particolare a quelli relativi alla tutela della libertà di pensiero, di stampa, di rispetto della dignità umana? Poniamo quindi queste domande e preoccupazioni all’attenzione dell’Associazione italiana editori per aprire una riflessione sull’opportunità della presenza di tali contenuti in una fiera che dovrebbe promuovere cultura e valori democratici». Memorabile: invocano la libertà di pensiero per chiedere la censura.

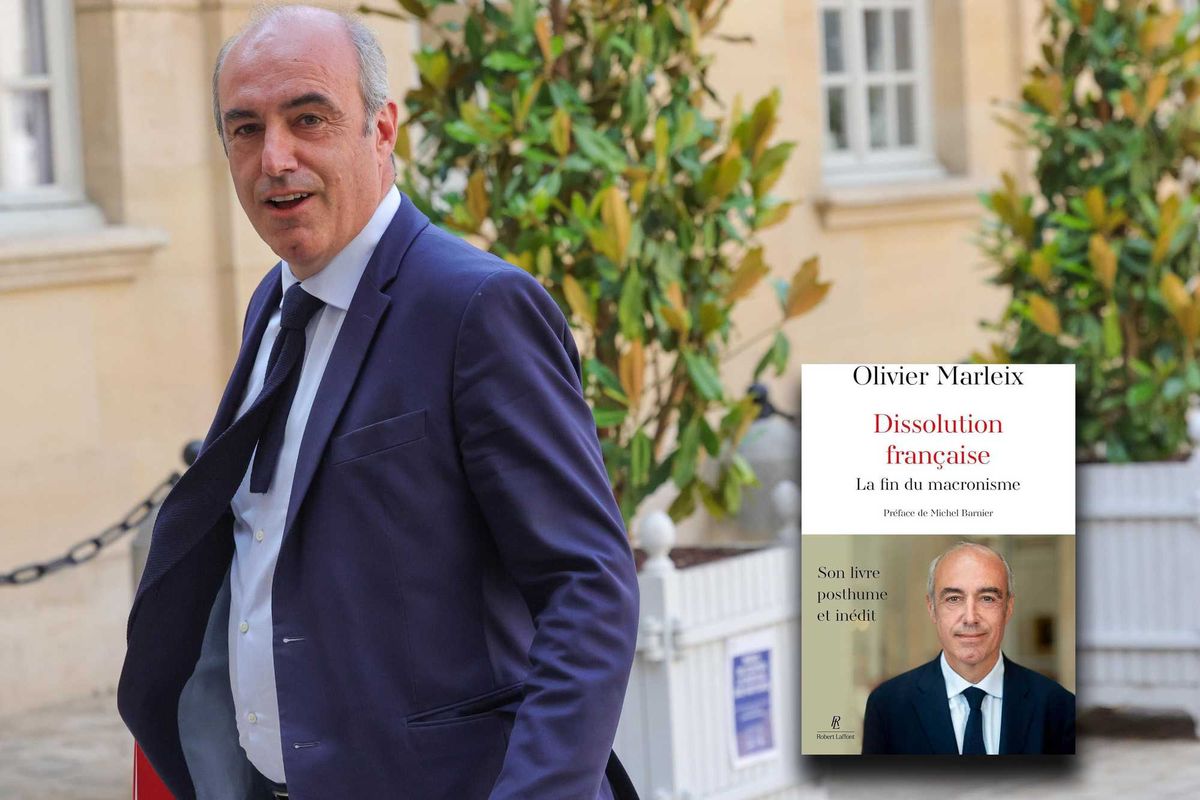

Olivier Marleix (Ansa)

Pubblicato post mortem il saggio dell’esponente di spicco dei Républicains, trovato impiccato il 7 luglio scorso «Il presidente è un servitore del capitalismo illiberale. Ha fatto perdere credibilità alla Francia nel mondo».

Gli ingredienti per la spy story ci sono tutti. Anzi, visto che siamo in Francia, l’ambientazione è più quella di un noir vecchio stile. I fatti sono questi: un politico di lungo corso, che conosce bene i segreti del potere, scrive un libro contro il capo dello Stato. Quando è ormai nella fase dell’ultima revisione di bozze viene tuttavia trovato misteriosamente impiccato. Il volume esce comunque, postumo, e la data di pubblicazione finisce per coincidere con il decimo anniversario del più sanguinario attentato della storia francese, quasi fosse un messaggio in codice per qualcuno.

Roberto Gualtieri (Ansa)

Gualtieri avvia l’«accoglienza diffusa», ma i soldi andranno solo alla Ong.

Aiutiamoli a casa loro. Il problema è che loro, in questo caso, sono i cittadini romani. Ai quali toccherà di pagare vitto e alloggio ai migranti in duplice forma: volontariamente, cioè letteralmente ospitandoli e mantenendoli nella propria abitazione oppure involontariamente per decisione del Comune che ha stanziato 400.000 euro di soldi pubblici per l’accoglienza. Tempo fa La Verità aveva dato notizia del bando comunale con cui è stato istituito un servizio di accoglienza che sarà attivo dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. E ora sono arrivati i risultati. «A conclusione della procedura negoziata di affidamento del servizio di accoglienza in famiglia in favore di persone migranti singole e/o nuclei familiari o monogenitoriali, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché neomaggiorenni in carico ai servizi sociali», si legge sul sito del Comune, «il dipartimento Politiche sociali e Salute comunica l’aggiudicazione del servizio. L’affidamento, relativo alla procedura è stato aggiudicato all’operatore economico Refugees Welcome Italia Ets».

2025-12-03

Pronto soccorso in affanno: la Simeu avverte il rischio di una crisi strutturale nel 2026

True

iStock

Secondo l’indagine della Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza, dal 2026 quasi sette pronto soccorso su dieci avranno organici medici sotto il fabbisogno. Tra contratti in scadenza, scarso turnover e condizioni di lavoro critiche, il sistema di emergenza-urgenza rischia una crisi profonda.

Il sistema di emergenza-urgenza italiano sta per affrontare una delle sue prove più dure: per molti pronto soccorso l’inizio del 2026 potrebbe segnare una crisi strutturale del personale medico. A metterne in evidenza la gravità è Alessandro Riccardi, presidente della Simeu - Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza - al termine di un’indagine che fotografa uno scenario inquietante.