Un tempo, per soddisfare tutti i commensali, i dolci erano così grandi che venivano cotti dal fornaio di quartiere. Per evitare scambi ogni massaia metteva una sigla sul suo impasto. Dall'abbacchio ai casatielli, ecco le golosità servite per festeggiare la Resurrezione.Forse la miglior definizione di «essere contenti come una Pasqua» va riferita al fatto che, uscendo dalle settimane bigie della quaresima, non solo esplode la primavera ma, a tavola, ci si può riconciliare con quegli innocenti peccati di gola che fanno tanto la felicità terrena. E proprio le straordinarie biodiversità del nostro Paese contribuiscono a questi giorni di festa. L'agnello, per esempio, simbolo sacrificale per eccellenza. Oppure le uova (quelle al cioccolato sono memoria recente), simbolo della vita. Già gli antichi romani le seppellivano nei campi, dipinte di rosso, quale indice di fecondità; per i cristiani poi furono simbolo del ritorno alla vita, quando schiudendosi danno alla luce la nuova creatura. Uova e agnello sono legate alla resurrezione divina, in una quotidianità, come ha ben descritto la storica della gastronomia Mari Ivana Tanga, legata a riti antichissimi. Il fatto di regalare uova, da alcuni, è stato fatto risalire ai dettami del primo cristianesimo, quando il loro consumo era interdetto in quaresima e quindi si accumulavano a Pasqua. Completa la triade storica e di costume il pane, simbolo del corpo di Cristo. Nel Sud Italia esiste ancora il rito del «lauriello», una sorta di buon auspicio per il raccolto delle messi a giugno. Si mettono i chicchi di grano in una ciotola piena di terra e si poggiano in un angolo buio della chiesa. Lontano dalla luce e con la giusta umidità il grano ha un germoglio precoce.La Pasqua è occasione di singolari festeggiamenti. Curiosa quella di Tredozio, sulle colline romagnole, che ospita il campionato nazionale dei mangiatori di uova (l'edizione 2018 è la numero 55): il recordman è riuscito a ingollarne 22 in 3 minuti (già sgusciate, si presume). Di forte richiamo, a Firenze, è l'«esplosione del carro», riccamente decorato e chiamato «brindellone». Una tradizione nata nel 1622, in onore di un certo Pazzino, un nobile che, nel 1099, durante la Guerra Santa, fu il primo a scalare il muro di Gerusalemme e innalzavi il vessillo cristiano. In premio ricevette delle pietre focaie, la cui origine era fatta risalire al Santo sepolcro. Con queste pietre (conservate da sempre nella chiesa dei Santi Apostoli) viene acceso un fuoco nel duomo che, tramite una colombina in volo grazie a una corda, giunge al carro, ben imbottito di petardame vario. Da come esplodono i fuochi artificiali si prospetta un raccolto ricco e florido.Il menù di Pasqua presenta innumerevoli golosità. In Piemonte l'agnello non è il padrone della tavola pasquale, in quanto è tradizione accompagnarsi a un classico brasato al barolo, mentre in Lombardia la cucina della nonna estrae dalle madie della tradizione la torta salata, una sfoglia che contiene un impasto a base di pollo rosolato in padella con prosciutto, parmigiano, asparagi e aromi vari. Una tentazione cui non si può resistere, nella gita fuori porta di Pasquetta. In Liguria troviamo uno dei capisaldi della cucina della resurrezione (anche del palato), ovvero la torta pasqualina. È una tradizione che risale all'epoca rinascimentale, citata da Bartolomeo Scappi, il cuoco di papa Pio V, ma esaltata dallo storico del tempo Ortensio Lando, il quale non solo la citava come «gattafura» (perché pare ne fossero molto ghiotte le gatte di casa), ma non ebbe pudore a confessare che «a me piacquero più che all'orso il miele». Non da meno, qualche secolo dopo il poeta dialettale Martin Piaggio vergava: «Benedetta mille volte / quella magnatina / che si fa con la torta pasqualina». Essa è la regina delle tavole borghesi ma anche di quelle più popolari, prodotto da asporto (assieme alla farinata) nelle «sciamadde», ovvero quei posti di ristoro «on the road» che derivano il loro etimo da fiammata, quindi l'antica friggitoria di strada. La pasqualina ha avuto un grande testimonial in Giovanni Ansaldo, il quale, sul Secolo XIX, in un memorabile articolo pubblicato nel 1930, ne esaltò le virtù, in particolar modo quelle di scià Carlotta, ostessa del quartiere cittadino di Sottoripa. Tradizione voleva che la sfoglia avesse 33 veli, quanti gli anni di Cristo, anche se, adesso, ci si accontenta di 10, con all'interno bietole, uova e «prescinseua», una sorta di cagliata a metà tra yogurt e ricotta, con uno straordinario equilibrio tra acidità e salinità. Orgoglio di ogni manualità domestica, la pasqualina veniva firmata dalla sua creatrice, con le iniziali del marito incise sull'impasto in quanto, visti i grandi formati necessari per le rimpatriate di famiglia pasquali, dovendo ricorrere al fornaio di quartiere, era buona norma ricordare la fattrice ispirata. Nel menù pasquale in gioioso equilibrio tra dolce e salato spicca la ciaramicola umbra. Una ciambella dall'impasto rosso (dovuto all'alchermes) con i confettini multicolori abbinati alla meringa che ne riveste le forme. Nel Lazio non c'è storia, abbacchio e così sia, ovvero l'agnello appena strappato, lattonzolo, al seno materno per essere immolato. Qui ci soccorre la testimonianza di Filippo Chiappini, una curiosa figura di medico e letterato dell'Ottocento, che suggerì come il termine abbacchio derivasse da «ad baculum», cioè vicino al bastone poiché, al tempo, la povera bestiola, trattenuta al laccio perché non andasse a brucare il pascolo, veniva prima stordita con quattro colpi ben assestati e poi sgozzata senza pietà per essere santificata nel piatto. L'abbacchio è servito con patate, al forno, alla cacciatora e in millanta altri modi che tradizione conserva. E dove non c'è festa, se non in Campania? Qua la lista sarebbe lunghissima. A cominciare dalla pastiera, regina di Pasqua benché esista una prima versione per l'Epifania. Quello che pochi conoscono, forse, è il casatiello, la cui origine è fatta risalire agli antichi legami tra il ducato di Amalfi e Bisanzio. Una torta rustica ripiena di ogni ben di Dio. A grattare nel ricettario storico esistono due versioni, il casatiello appunto, in cui le uova vengono poste intere e crude a sporgere dall'impasto composto da salame e pecorino, oppure il tortano, dove le uova sono già sode e tagliate a pezzi.Un'autentica scoperta sono i bocconotti calabresi, la cui lunga storia affonda le radici nel quattordicesimo secolo. Sono dolcetti di pasta frolla farciti di marmellata d'uva e mandorle. Secondo tradizione, erano confezionati dalle monache di Mormanno (Cosenza) per i vescovi del territorio. L'etimo si rifà alle «barchiglie», le barchette in spagnolo, simili alla dorma dello stampo usato all'epoca. Dall'Ottocento la tradizione venne trasposta nelle case borghesi dell'epoca. Le barchiglie vennero ridotte a più ragionevoli dimensioni, con l'aggiunta del cioccolato, e da lì, la definizione di bocconotti, cioè di dolci che si poteva pappare in un boccone solo. In Sicilia merita ricordare l'agnello di marzapane. Vi è la versione delle suore del convento di Maria, a Favara, nell'Agrigentino, ripieno di pistacchi come l'agnello pasquale, una pasta di mandorle farcita di marmellata di cedro, con l'agnello accasciato frutto di una modellazione fatta grazie ad appositi stampi in gesso, poi passata al forno. Il goloso viaggio pasquale si chiude in Sardegna, un'isola che ha saputo conservare le migliori tradizioni. Ecco allora «sa cordula cun pristuci», in sostanza una treccia (di intestini di agnello e capretto avvolte da «sa cordula», un retino animale) abbinata al fresco frutto dell'orto primaverile, cioè i piselli. Si conclude in bellezza con le «pardulas», dolcetti ripieni di ricotta aromatizzata con buccia agli agrumi, limone e arancia. E Pasqua sia.

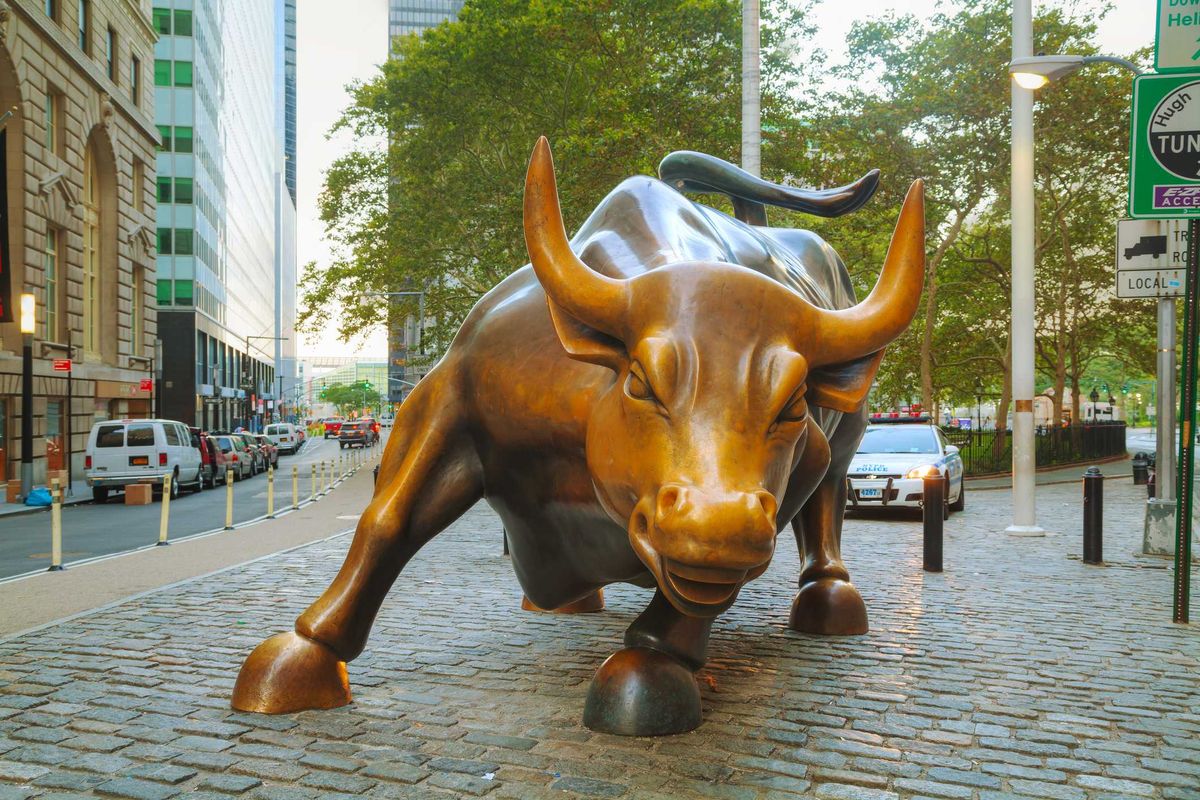

Il toro iconico di Wall Street a New York (iStock)

Democratici spaccati sul via libera alla ripresa delle attività Usa. E i mercati ringraziano. In evidenza Piazza Affari: + 2,28%.

Il più lungo shutdown della storia americana - oltre 40 giorni - si sta avviando a conclusione. O almeno così sembra. Domenica sera, il Senato statunitense ha approvato, con 60 voti a favore e 40 contrari, una mozione procedurale volta a spianare la strada a un accordo di compromesso che, se confermato, dovrebbe prorogare il finanziamento delle agenzie governative fino al 30 gennaio. A schierarsi con i repubblicani sono stati sette senatori dem e un indipendente affiliato all’Asinello. In base all’intesa, verranno riattivati vari programmi sociali (tra cui l’assistenza alimentare per le persone a basso reddito), saranno bloccati i licenziamenti del personale federale e saranno garantiti gli arretrati ai dipendenti che erano stati lasciati a casa a causa del congelamento delle agenzie governative. Resta tuttavia sul tavolo il nodo dei sussidi previsti ai sensi dell’Obamacare. L’accordo prevede infatti che se ne discuterà a dicembre, ma non garantisce che la loro estensione sarà approvata: un’estensione che, ricordiamolo, era considerata un punto cruciale per gran parte del Partito democratico.

2025-11-10

Indivia belga, l’insalata ideale nei mesi freddi per integrare acqua e fibre e combattere lo stress

iStock

In autunno e in inverno siamo portati (sbagliando) a bere di meno: questa verdura è ottima per idratarsi. E per chi ha l’intestino un po’ pigro è un toccasana.

Si chiama indivia belga, ma ormai potremmo conferirle la cittadinanza italiana onoraria visto che è una delle insalate immancabili nel banco del fresco del supermercato e presente 365 giorni su 365, essendo una verdura a foglie di stagione tutto l’anno. Il nome non è un non senso: è stata coltivata e commercializzata per la prima volta in Belgio, nel XIX secolo, partendo dalla cicoria di Magdeburgo. Per questo motivo è anche chiamata lattuga belga, radicchio belga oppure cicoria di Bruxelles, essendo Bruxelles in Belgio, oltre che cicoria witloof: witloof in fiammingo significa foglia bianca e tale specificazione fa riferimento al colore estremamente chiaro delle sue foglie, un giallino così delicato da sfociare nel bianco, dovuto a un procedimento che si chiama forzatura. Cos’è questa forzatura?

Zohran Mamdani (Ansa)

Nella religione musulmana, la «taqiyya» è una menzogna rivolta agli infedeli per conquistare il potere. Il neosindaco di New York ne ha fatto buon uso, associandosi al mondo Lgbt che, pur incompatibile col suo credo, mina dall’interno la società occidentale.

Le «promesse da marinaio» sono impegni che non vengono mantenuti. Il detto nasce dalle numerose promesse fatte da marinai ad altrettanto numerose donne: «Sì, certo, sei l’unica donna della mia vita; Sì, certo, ti sposo», salvo poi salire su una nave e sparire all’orizzonte. Ma anche promesse di infiniti Rosari, voti di castità, almeno di non bestemmiare, perlomeno non troppo, fatte durante uragani, tempeste e fortunali in cambio della salvezza, per essere subito dimenticate appena il mare si cheta. Anche le promesse elettorali fanno parte di questa categoria, per esempio le promesse con cui si diventa sindaco.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.