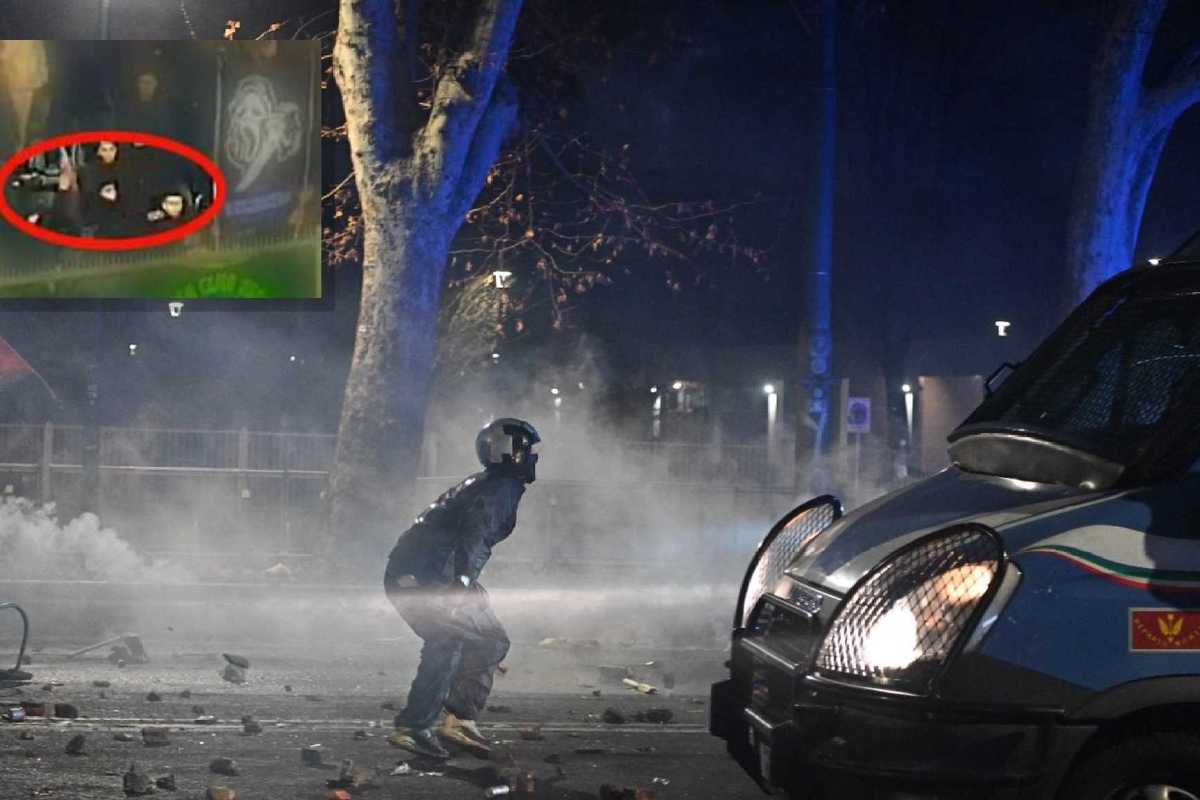

L'ennesimo disordine in Francia – la nazione che in Europa ha più scioperi violenti, manifestazioni di vario tipo con toni estremi e atti vandalici - mi fa tornare in mente le parole del responsabile della Direzione generale della sicurezza interna in una audizione parlamentare del 2016: il Paese è alle soglie della guerra civile. Nel 2017 l'agenzia di informazioni economiche Bloomberg titolava: la conflittualità sociale è il più alto rischio per la Francia.

Nel 2018 l'instabilità del sistema sociale perdura. Si aggiunga l'elevata percentuale di popolazione islamica non assimilata e collocata in ghetti periferici nelle città francesi. Si inserisca, infine, la serie storica dei disordini sociali – la si trova comodamente su Wikipedia - e si otterrà l'immagine di una Francia dove gran parte della popolazione è socialmente ostile al cambiamento, abituata all'assistenzialismo, poverissima in alcune aree, dove tutte le aggregazioni sociali che hanno motivi di protesta tendono a radicalizzarla e dove la repressione è più violenta. È un caso unico in Europa che deve interessare l'Italia e gli altri europei.

Sto studiando il caso francese, e del protezionismo europeo, in vista del possibile negoziato per un accordo di libero scambio tra Ue e Stati Uniti recentemente proposto dall'amministrazione Trump. Washington vorrà un trattato simmetrico, cioè zero o quasi barriere reciproche. Questa formula sarà respinta dagli europei per l'elevata densità di settori protetti o regolati da standard diversi da quelli statunitensi. Ma un compromesso sarà possibile, anche nel settore più difficile che è l'agricoltura e zootecnia. Provando a simularlo - grossolanamente - è però molto probabile che, mentre gli altri europei potranno accettare, la Francia dirà comunque di no. E lo farà sia in base ad una mobilitazione spontanea e violenta delle categorie che non vogliono la concorrenza statunitense sia per l'opposizione di Emmanuel Macron che non vuole un accordo di mercato euroamericano perché questo seppellirebbe il suo progetto principale di una «sovranità europea» a guida francese e che «francesizzi» la difesa europea e la relativa industria, in divergenza con l'America in uno scenario post-Nato. Anzi, i due fattori si combineranno: le proteste popolari spontanee daranno a Macron la scusa per il no ed egli stesso le solleciterà riservatamente se fosse necessario. Come mai, allora, il trattato con il Canada (Ceta) è passato? In questo caso Parigi ha un interesse primario a rafforzare i legami con il Quebec e quell'accordo ha un profilo meno impattante in settori critici, come quello con il Giappone dove l'industria automobilistica e tecnologica francese ha interessi.

Il punto: l'interesse nazionale oggettivo dell'Italia è che l'Ue sigli un accordo di libero scambio con l'America, pur calibrato nelle tutele, e che la Nato continui ad esistere. Una Francia con una politica di domino europeo, per moltiplicare la sua piccola forza nazionale, e con una posizione dominante nell'Ue è un ostacolo per l'interesse italiano che non può passare sotto silenzio.

Tornando al profilo del sistema sociale francese, non si può nemmeno passare sotto silenzio che la Francia sia un partner svantaggioso. Si ricordi che nel 2005 i francesi bocciarono, dopo l'Olanda, il referendum per approvare una (bozza di) di Costituzione europea. Tale precedente crea un dilemma per l'Italia: un'integrazione europea paritetica e ben bilanciata tra interessi nazionali sarebbe un vantaggio, ma Parigi vuole un'integrazione asimmetrica dove l'Italia resterebbe compressa e sarebbe depauperata. In sintesi, la Francia impedisce, in alto e in basso, la creazione di un'Ue bilanciata, più della egoista Germania. La società francese, poi, è instabile e impedisce politiche di riforma che superino l'assistenzialismo per ottenere modelli pro-mercato che aiutino la crescita di tutta l'Ue .

Non è che Italia e Germania siano campioni di efficienza economica, ma in queste nazioni si vede che ragionevoli compromessi sono possibili, mentre in Francia la violenza rivendicativa e lo statalismo del modello li ostacolano. La Francia è il malato economico e sociale più grave d'Europa. L'approccio razionale è quella di aiutarla per l'interesse a non avere un vicino che insozza il condominio. Ma prima di farlo, Parigi dovrebbe ammettere i suoi problemi ed iniziare a risolverli, possibilmente non con indebitamento costante. Non lo farà? Allora l'Italia ponga la «questione francese», per esempio dicendo chiaramente che mai si fiderà di una difesa nucleare post-Brexit e post-Nato gestita da una nazione così inaffidabile, in alto e in basso.

www.carlopelanda.com