2018-12-22

«Non c’è democrazia senza la sovranità»

Il filosofo Gabriele Giacomini illustra i cambiamenti della rivoluzione digitale: «Internet ha generato dei partiti di tipo nuovo, come quello di Grillo, ma il voto online non è la risposta che ci serve. Un Senato eletto a sorteggio, invece, potrebbe bilanciare il dominio degli esperti».Crisi dei partiti e del Parlamento, sintomo di un'insofferenza generale verso il «vecchio sistema» politico. La Verità ne ha parlato con il filosofo e sociologo Gabriele Giacomini, autore di Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia (Meltemi). Davide Casaleggio è stato il primo a parlare di un futuro senza Parlamento. Come vede questa prospettiva? «Il Parlamento italiano è in crisi da moltissimo: di fatto si limita a ratificare le proposte di legge che arrivano dal governo, le iniziative di natura parlamentare sono molto poche. Prova ne è stata l'idea del presidenzialismo di Berlusconi o l'ultima riforma costituzionale di Renzi che avrebbe voluto, seppur in maniera poco chiara, riformare il Senato». In che senso «poco chiara»? «Sarebbe dovuto essere un Senato delle autonomie, ma non si capivano le sue competenze». Il Senato secondo lei che ruolo dovrebbe avere? «Avrebbe bisogno di una rivoluzione copernicana nell'ottica dello studioso David Van Reybrouck, ideatore del concetto di democrazia aleatoria. Egli, partendo dall'antica Grecia in cui la magistratura era eletta con sorteggio, considera questo metodo il più democratico possibile e utile a bilanciare la presenza dei cosiddetti “esperti" e degli organismi sovranazionali, “indipendenti", come quelli dell'Ue, che a conti fatti sono fuori dal controllo del popolo. Riassumendo, dunque, il Senato potrebbe diventare il luogo dell'assemblea del cittadino comune in cui ci si occupa solo di determinate faccende. La Camera manterrebbe le sue attività per l'approvazione della legge di bilancio, per le leggi ordinarie e altre materie con i suoi rappresentanti dei partiti, mentre il Senato potrebbe occuparti delle questioni in cui ci sia conflitto d'interesse». Per esempio? «La legge elettorale. Quando un partito propone una legge elettorale è sempre successo che il governo uscente cerchi di farne una a suo vantaggio, quindi sarebbe interessante che queste legge venisse discussa da un'assemblea di cittadini». Nel libro lei parla appunto della crisi dei partiti e della diffusione dei cosiddetti partiti piattaforma, come il Movimento 5 stelle…«Se volessimo fare un veloce excursus, potremmo dire che dopo i partiti di massa - che avevano politici di professione nella dirigenza ed elettori che facevano del loro credo politico uno stile di vita - ci sono stati i partiti personali detti anche partiti pigliatutto, con un'ideologia più debole e più legati alla storia del leader, pensiamo a quello di Silvio Berlusconi. Ora è il momento del partiti piattaforma, in cui la tecnologia è il nuovo strumento di partecipazione degli elettori, Movimento 5 stelle in Italia e Podemos in Spagna». Come potrebbe descrivere il partito piattaforma? «Usando le parole del sociologo Paolo Gerbaudo, è una formazione che ha un iperleader, che può essere Beppe Grillo o Davide Casaleggio, oppure Pablo Iglesias per Podemos, e una superbase. Quest'ultima è una militanza a cui si cerca, con molta fatica, di coinvolgere nel processo decisionale tramite le piattaforme web».Come definirebbe invece la Lega?«Il partito più antico presente in Italia, un partito strutturato, organizzato, molto radicato sul territorio che esprime moltissimi amministratori, cosa che il M5s non ha. La Lega infatti mantiene alcune caratteristiche del partito di massa e con Matteo Salvini si è fatta anche partito personale. Potrei definirlo un partito tradizionale che si è rinnovato attraverso la comunicazione». Che tipo di comunicazione?«Con la Lega la politica è diventata pop: Salvini che fotografa gli spaghetti, le sue vacanze in costume, le vicende personali. Ma anche un efficace utilizzo dei social, Facebook in primis, con un capacissimo team di marketing». Il M5s stelle in cosa si distingue dalla Lega? «Innanzitutto che è una formazione nata da pochi anni e l'uso di internet è molto diverso. Il Movimento rincorre il mito della democrazia diretta con la piattaforma Rousseau». Un mito? «L'idea è quella di un “cittadino totale" in grado di occuparsi delle faccende politiche in maniera continua, ma nessuno è dottor Spock, nessuno ha capacità di calcolo e cognitive tali da potersi occupare di tutto. La società è avanzata nel tempo perché si è specializzata, perché ognuno si occupa del proprio campo e cerca di farlo progredire. C'è chi è panettiere, chi fa ricerche di nanotecnologia e chi fa il politico. Credo quindi che alla fine la democrazia rappresentativa resti una buona soluzione». Però non si può negare che la piattaforma sia stata la più grande innovazione degli ultimi anni… «Senza dubbio è interessante, ma ci sono problemi tecnici, ad esempio sulla procedura di voto, ci sono votazioni annunciate con scarso preavviso o magari con durata limitata. Non si capisce come vengano controllati i risultati, non ci sono dati sugli aventi diritto, spesso le procedure sono gestite dalla Casaleggio associati e la definizione dell'agenda è in mano ai vertici. Se per esempio si propone una riforma ambientale dopo un disastro ambientale, il risultato ne è fortemente condizionato». Quindi si rischia che le sorti del nostro Paese siano in mano all'emotività della gente? «Sì, il rischio c'è. Questo è il grande limite delle decisioni prese “a furor di popolo"». Il Censis ha coniato il termine «sovranismo psichico», il male di cui gli italiani sarebbero ammalati. Lei concorda? «Sinceramente non so cosa sia il sovranismo, ma so cos'è la sovranità ed è qualcosa di importantissimo, la componente fondamentale della democrazia». L'Italia è ancora uno Stato sovrano?«Dal dopoguerra in poi gli accordi sovranazionali e le varie istituzioni hanno imbrigliato molto la sovranità. C'è l'interessante Trilemma di Rodrik che spiega che non si può avere contemporaneamente un'economia globalizzata, la democrazia e la sovranità. Queste cose si possono avere solo a coppie: se ci sono un'economia globalizzata e la democrazia, in pratica si perde la sovranità. E oggi il vaso di coccio è proprio quest'ultima».

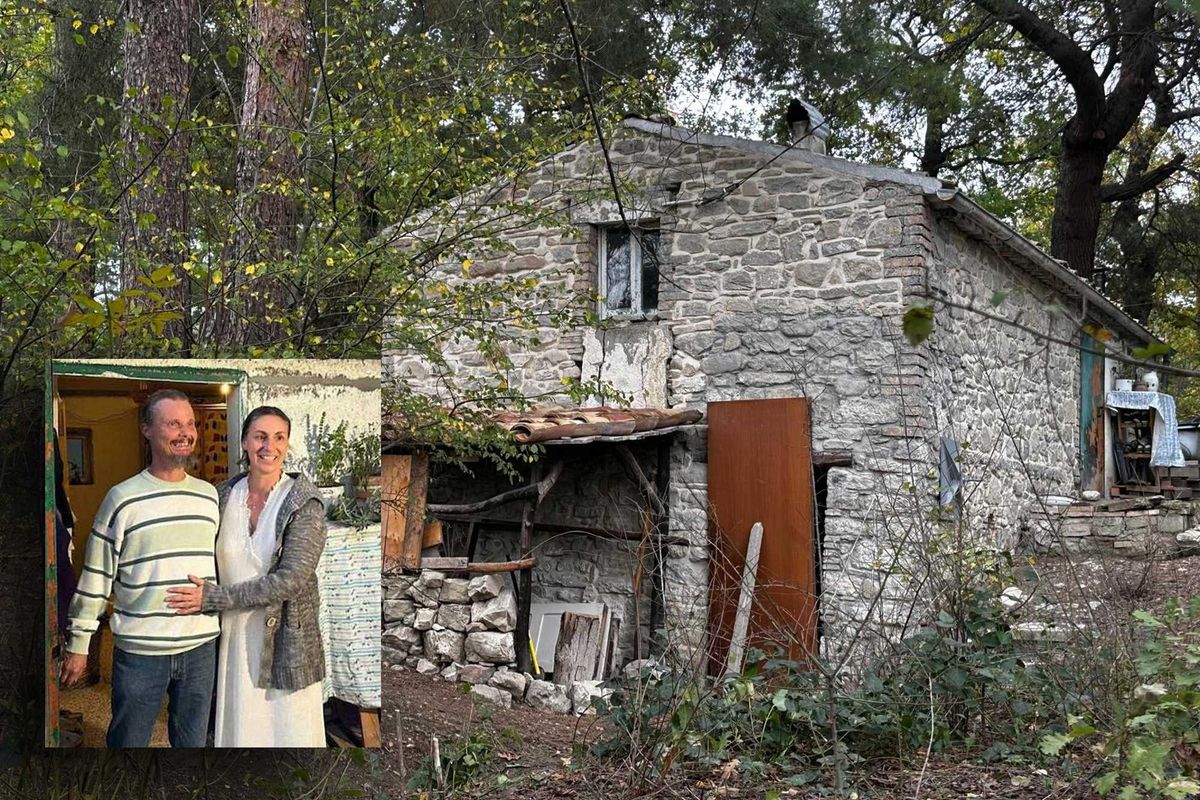

Nel riquadro, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham (Ansa)