2022-09-14

Niente tetto al gas: la Germania ce l’ha già...

Berlino si oppone al contenimento dei prezzi di mercato dato che usufruisce di uno sconto. E nasconde all’Unione i dati sugli acquisti di oro azzurro da Mosca. Mentre l’Italia ha visto quintuplicare i costi nel 2022, per i tedeschi sono raddoppiati.Lo scambio del 2015 tra Gazprom e il colosso teutonico Basf è sfuggito alla Direttiva Ue che avrebbe dovuto impedirlo. E il mancato riempimento del deposito di Rehden ha aggravato la crisi del dicembre scorso.Lo speciale contiene due articoli.«Follow the money» (segui la traccia del denaro), è stata la frase con cui abbiamo terminato qualche giorno fa un articolo in cui è stato spiegato l’interesse del tutto legittimo che ha l’Olanda nell’opporsi a qualsiasi tetto al prezzo del gas. Si tratta di decine di miliardi di avanzo commerciale spuntati dal nulla grazie ai maggiori prezzi di cui ha beneficiato l’export di gas naturale verso i partner della Ue.Non abbiamo mancato di sottolineare che l’Olanda, in questa opposizione, ha le spalle ben coperte dai tedeschi, azionista di maggioranza relativa della Ue. E la prova regina l’abbiamo avuta durante il Consiglio straordinario «Energia» di venerdì scorso, conclusosi con un nulla di fatto proprio sul tema del tetto al prezzo. Conseguentemente, com’era ovvio attendersi, la proposta che la Commissione si accinge a presentare agli Stati non contiene alcuna ipotesi su questo argomento. Venerdì, pur essendoci almeno 15 Paesi a favore di un tetto generalizzato al prezzo del gas - ed essendo quindi raggiunto il quorum del 55% dei Paesi - la contrarietà della Germania ha fatto mancare il quorum del 65% della popolazione, necessario per le votazioni a maggioranza qualificata.I tedeschi sono contrari al price cap per un semplice e fondamentale motivo: il gas russo sta costando loro molto meno rispetto agli altri partner europei, Italia in testa. In sostanza, i tedeschi si oppongono a qualsiasi manovra per contenere i prezzi di mercato, perché loro stanno comprando a prezzi molto più bassi rispetto a quelli che quotidianamente vengono trattati sul mercato virtuale olandese Ttf. È un problema che li affligge relativamente perché il tetto ce l’hanno già e ci tengono a nasconderlo. Infatti, omettono anche di fornire ad Eurostat i dati puntuali relativi agli acquisti di gas dalla Russia. Qualsiasi ricerca eseguita sul database dell’Ue utilizzando la specifica voce statistica «gas naturale» restituisce una riga desolatamente priva di dati. Bisogna compiere un tortuoso percorso sul sito di Destatis (l’Istat tedesca) - il cui database non restituisce comunque direttamente i dati per gli acquisti di gas russo - per aggirare l’ostacolo ed estrapolare i dati e il fenomeno su cui sabato scorso Federico Fubini sul Corriere della Sera ha attirato per primo l’attenzione.L’attività di approfondimento di quella traccia fornisce un quadro impressionante e spiega tutto lo stucchevole e furbesco traccheggiare della Germania, che dura ormai dalla primavera. Nel primo semestre del 2022, l’Italia ha visto all’incirca quintuplicare (+394%) il costo medio per metro cubo di gas importato dalla Russia e, pur avendo dato un consistente taglio ai volumi importati (-41%), abbiamo visto quasi triplicare la spesa (+193%) da 2,8 a 8,2 miliardi. La stessa cosa non è accaduta alla Germania. Infatti, da Berlino hanno comunque ridotto in modo significativo gli acquisti in volume (-56% nei primi sette mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021) ma, grazie al fatto che il costo unitario del gas si è moltiplicato «solo» per 2,5 volte, la spesa complessiva è aumentata del 9%. Il vero grande problema della Germania con la Russia sta nei volumi, non nel prezzo. Da qui l’altro motivo per essere contrari al tetto che provocherebbe l’interruzione dei flussi; evento che a luglio si è quasi realizzato, con i volumi in calo dell’85% rispetto a luglio 2021 e all’incirca dimezzati rispetto a giugno di quest’anno, ma ancora a un prezzo unitario di 0,50 €/mc, comunque poco meno della metà rispetto ai 0,90 €/mc pagati dall’Italia alla Russia per il mese di giugno. Per avere un’idea dell’importanza che comunque ancora riveste il gas per la Germania, occorre guardare anche ai valori assoluti. Nei primi sette mesi del 2022, nonostante la riduzione dei volumi, sono stati ancora compratori di 17,5 miliardi di metri cubi di gas russo, contro i nostri 9,3 fino a giugno. Ma noi abbiamo speso 8,2 miliardi e i tedeschi solo 6. Numeri che parlano da soli.L’andamento pressoché costante dei prezzi medi spuntati nel 2022 da Berlino nei confronti del fornitore russo - tra 0,31 e 0,36 €/mc - lascia ipotizzare che tra i due Stati ci siano contratti di fornitura di lungo termine del tutto svincolati dai prezzi variabili registrati sui mercati in queste settimane. Probabilmente legati alla costruzione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 e alla remunerazione di quegli investimenti.Gli affari russo-tedeschi non si fermano al gas. I prodotti petroliferi grezzi viaggiano verso Berlino come se le forze armate di Mosca non avessero mai varcato il confine con l’Ucraina. Nei primi sette mesi del 2022, i volumi acquistati sono in aumento del 6% e la spesa del 67%, attestandosi a 8,3 miliardi di euro, quindi un business ben superiore a quello del gas. Anche in questo caso si registra una relativa stabilità dei prezzi dall’inizio di quest’anno, indice segnaletico di contratti di fornitura relativamente slegati dalle turbolenze dei prezzi nel breve termine. L’Ue si presenta ancora una volta divisa davanti a una crisi, in parte autoinflitta, che rivela come i suoi membri siano quasi sempre portatori d’interessi diametralmente opposti, la cui composizione vede sempre prevalere il più forte che cerca, a tutti i costi, di difendere il proprio giocattolo. Per la solidarietà e il sogno europeo si prega di ripassare un altro giorno.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/niente-tetto-gas-germania-gia-2658207722.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="il-patto-russotedesco-sugli-stoccaggi-su-cui-bruxelles-ha-chiuso-un-occhio" data-post-id="2658207722" data-published-at="1663112961" data-use-pagination="False"> Il patto russotedesco sugli stoccaggi su cui Bruxelles ha chiuso un occhio La quieta cittadina di Strasburgo sarà oggi sotto i riflettori per la sessione plenaria del Parlamento europeo, durante la quale Ursula von der Leyen terrà il suo discorso sullo stato dell’Unione. Con l’occasione, dopo la discussione di venerdì scorso, la presidente illustrerà i tre provvedimenti tesi a contrastare la grave crisi energetica europea che saranno riesaminati il 30 settembre prossimo: taglio dei consumi elettrici, tetto ai ricavi dei produttori elettrici non a gas e tassa straordinaria sugli utili delle compagnie petrolifere. I rimedi a disposizione dell’Ue e dei singoli Stati per cercare di affrontare la complicata situazione in cui ci troviamo sono ormai vicini all’esaurimento. Il tetto al prezzo del gas è diventato una specie di araba fenice ed è più probabile che prima di quello, arrivi un netto calo dei prezzi del gas per via del crollo della domanda innescato dalla recessione e dai razionamenti. Al di là della situazione di contingente gravità, abbiamo più volte parlato delle radici profonde dello squilibrio dei mercati energetici europei, elencando le cause strutturali in una prospettiva storica e politica. Aggiungiamo un altro elemento che riguarda i rapporti tra la Germania e la Russia sul gas. Non ci sono soltanto i gasdotti Nord Stream 1 e 2. Nel settembre del 2015, Gazprom e il colosso tedesco della chimica Basf annunciarono un accordo che prevedeva uno scambio di proprietà: a Gazprom sarebbe andato il controllo esclusivo su Wingas e Wieh, due società controllate pariteticamente da Basf e da Gazprom, che possedevano attività di vendita e stoccaggio del gas in Germania, Austria, Repubblica ceca ed altri Paesi dell’Est europeo. In cambio, Basf riceveva il 25% di un giacimento di gas naturale e condensato di Gazprom in Siberia. L’operazione era già stata annunciata nel 2012, ma era stata sospesa per via della crisi ucraina del 2013-14. Le due società erano già partner nel gasdotto Nord Stream 1. La Commissione europea nel dicembre 2013 aveva avviato un’indagine per valutare i potenziali effetti negativi di questo asset swap sulla concorrenza nei mercati dello stoccaggio del gas in Germania e Austria. L’intesa fu promossa: «L’indagine della Commissione ha mostrato che la maggior parte delle sovrapposizioni tra le attività delle parti erano in gran parte preesistenti all’operazione e/o comportavano solo un grado di integrazione molto limitato. La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione non solleva problemi di concorrenza». Letto lo scarno comunicato della Commissione, sorgono alcune domande. Perché il terzo pacchetto energia è stato ignorato, quando si è trattato di valutare questo scambio di partecipazioni tra Basf e Gazprom? Perché lo si è valutato in termini di concentrazione di mercato e non invece in termini di mancata aderenza alla Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009? La direttiva contiene regole per impedire che imprese verticalmente integrate, come Gazprom, possano accedere al mercato interno europeo in assenza di determinati requisiti. L’importanza della questione diventa più chiara se si osserva l’andamento dei livelli di giacenza degli stoccaggi controllati da Gazprom in Germania negli ultimi tre anni. Prendiamo in considerazione il sito di stoccaggio più grande in terra tedesca, quello di Rehden, che ha una capacità massima di 43,7 miliardi di kilowattora di gas. Come si vede, nell’aprile 2021, a stoccaggio svuotato dopo l’utilizzo invernale del gas, Gazprom non ha provveduto ad avviare il nuovo riempimento estivo. Lo stoccaggio per l’inverno 2021-22 è dunque rimasto vuoto e ciò ha contribuito ad aggravare la crisi del dicembre scorso, quando i prezzi del gas in Europa si alzarono a livelli record fino a quando una flottiglia di navi metaniere americane, attratte dai prezzi altissimi, portò un po’ di liquidità a un sistema che sembrava avviato a un crack epocale. Come è possibile che lo stoccaggio di Rehden non sia stato riempito durante l’estate 2021? L’autorità di settore non se n’è accorta? Non c’è in Germania un obbligo a utilizzare gli stoccaggi in ottica di sicurezza del sistema? Domande senza risposta, al momento. La vicenda, però, è utile a indentificare con maggiore chiarezza gli addentellati di un rapporto che ha radici lontane e profonde. Il legame che allaccia il complesso industriale e finanziario tedesco all’apparato economico russo risale nel tempo e nelle modalità. I riflessi di questa connessione sulla politica estera dei due paesi sono oggi evidenti, con il governo semaforo di Olaf Scholz in imbarazzo sui dossier più scottanti come il Nord Stream 2. In più, all’interno dell’Unione europea, i sostanziali privilegi di cui ha goduto la Germania nella conduzione delle sue politiche economiche sono un chiaro esempio del perché l’Unione europea non funzioni e di come le direttive per qualcuno si applichino, mentre per qualcun altro si interpretino. Dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti, l’asset swap sugli stoccaggi tra Gazprom e Basf, che doveva consentire a quest’ultima di avere accesso diretto al gas russo, non sembra essersi rivelato un buon affare per il resto dell’Europa e molte domande restano aperte. Alla luce di questo, possiamo immaginare che gli accorati appelli all’unità europea, che le autorità di Bruxelles periodicamente inviano alle capitali continentali, nel tragitto verso Berlino si diluiscano molto, sino ad assumere i contorni di un bonario invito a non esagerare nel farsi gli affari propri.

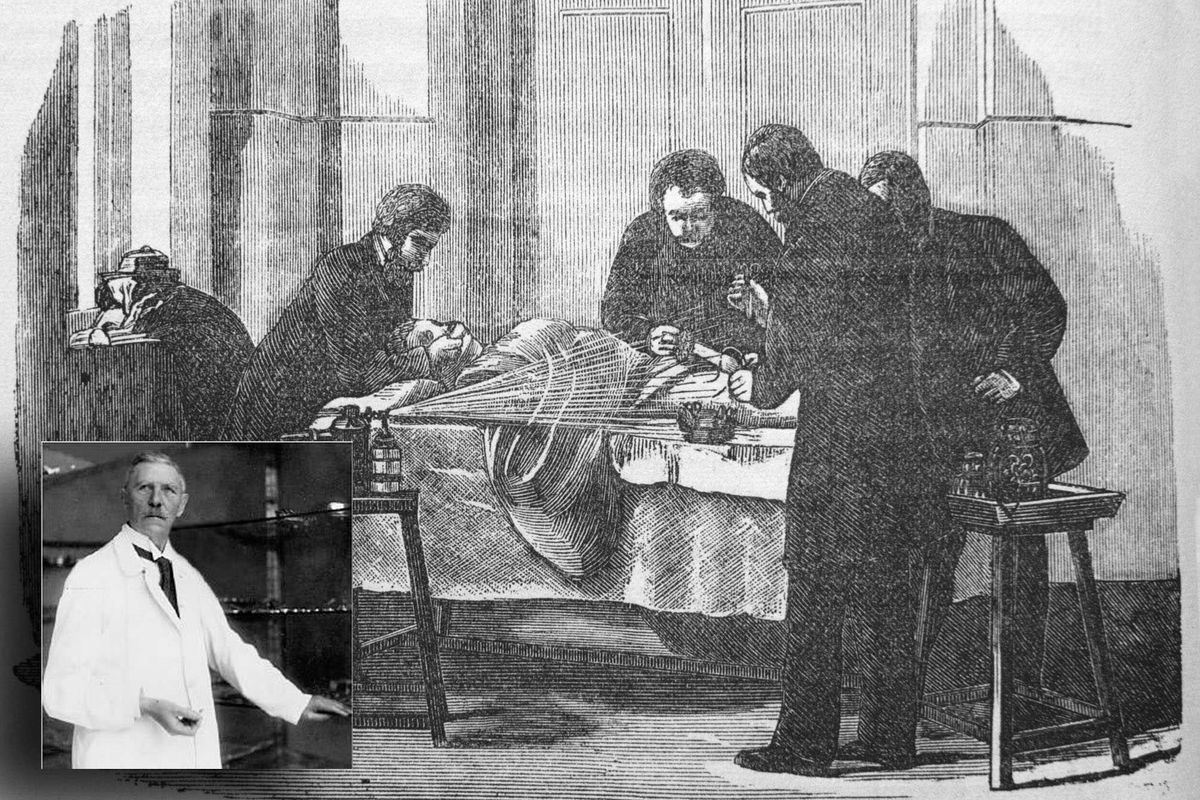

Nel riquadro, il chirurgo Ludwig Rehn (IStock)

Non c’era più tempo per il dottor Ludwig Rehn. Il paziente stava per morire dissanguato davanti ai suoi occhi. Era il 7 settembre 1896 e il medico tedesco era allora il primario di chirurgia dell’ospedale civile di Francoforte quando fu chiamato d’urgenza per un giovane giardiniere di 22 anni accoltellato nel pomeriggio e trovato da un passante soltanto ore più tardi in condizioni disperate. Arrivò di fronte al dottor Rehn solo dopo le 3 del mattino. Da questo fatto di cronaca, nascerà il primo intervento a cuore aperto della storia della medicina e della cardiochirurgia.

Il paziente presentava una ferita da taglio al quarto spazio intercostale, appariva pallido e febbricitante con tachicardia, polso debole, aritmia e grave affanno respiratorio (68 atti al minuto quando la norma sarebbe 18-20) aggravato dallo sviluppo di uno pneumotorace sinistro. Condizioni che la mattina successiva peggiorarono rapidamente.

Senza gli strumenti diagnostici odierni, localizzare il danno era estremamente difficile, se non impossibile. Il dottor Rehn riuscì tuttavia ad ipotizzare la posizione del danno mediante semplice auscultazione. La ferita aveva centrato il cuore. Senza esitare, decise di intervenire con un tamponamento cardiaco diretto, un’operazione mai provata precedentemente. Rehn praticò un’incisione di 14 cm all’altezza del quinto intercostale e scoprì la presenza di sangue scuro. Esplorò il pericardio con le mani, quindi lo aprì, esponendo per la prima volta nella storia della medicina un cuore attivo e pulsante, seppur gravemente compromesso e sanguinante. Tra i coaguli e l’emorragia Rehn individuò la ferita da taglio all’altezza del ventricolo destro. Il chirurgo operò una rapida sutura della ferita al cuore con un filo in seta, approfittando della fase di diastole prolungata a causa della sofferenza cardiaca. La sutura fu ripetuta tre volte fino a che l’emorragia si fermò del tutto e dopo un sussulto del cuore, questo riprese a battere più vigoroso e regolare. Prima di richiudere il torace, lavò il cuore ed il pericardio con soluzione idrosalina. Gli atti respiratori scesero repentinamente da 76 a 48, la febbre di conseguenza diminuì. Fu posto un drenaggio toracico che nel decorso postoperatorio rivelò una fase critica a causa di un’infezione, che Rehn riuscì tuttavia a controllare per l’efficacia del drenaggio stesso. Sei mesi dopo l’intervento il medico tedesco dichiarava: «Sono oggi nella fortunata posizione di potervi dichiarare che il paziente è ritornato in buona salute. Oggi è occupato in piccole attività lavorative, in quanto non gli ho al momento permesso nessuno sforzo fisico. Il paziente mostra ottime prospettive di conservazione di un buono stato di salute generale».

Continua a leggereRiduci