Nelle utopie non c’è spazio per la felicità. La profezia di Orwell

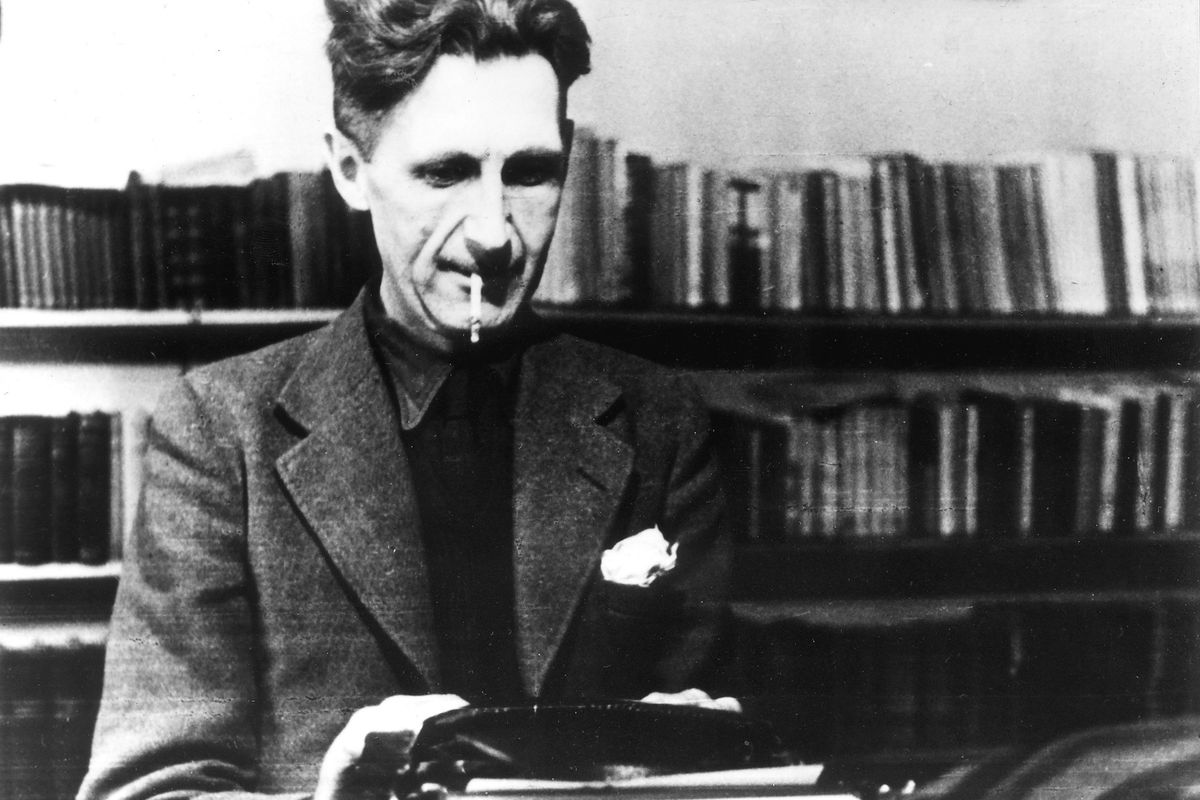

- Un libro raccoglie alcuni testi dello scrittore, redatti per giornali e radio. Quello che vi presentiamo è una critica a chi teorizza mondi perfetti, in cui nessuno in realtà vorrebbe vivere, invece di spendersi concretamente per la fratellanza tra gli uomini. Per gentile concessione della casa editrice Piano B, proponiamo un articolo di George Orwell tratto dalla raccolta Noi e la bomba atomica. Il testo, pubblicato con lo pseudonimo John Freeman, apparve su Tribune il 20 dicembre 1943.

- Il commento: «È il rifiuto della realtà che condanna al fallimento».

Il Natale fa pensare quasi automaticamente a Charles Dickens, e per due ottime ragioni. La prima è che Dickens è uno dei pochi scrittori inglesi che hanno effettivamente scritto sul Natale, la più popolare delle feste inglesi che ha prodotto però una letteratura sorprendentemente scarsa. Ci sono i canti, perlopiù di origine medievale; c’è una piccola manciata di poesie di Robert Bridges, T.S. Eliot e altri, e poi c’è Dickens; a parte questo, poco altro. La seconda ragione è che Dickens è notevole, forse unico tra gli scrittori moderni, per la capacità di restituire un’immagine convincente della felicità.

Dickens ha affrontato il Natale due volte con successo, ossia in The Pickwick Papers e in A Christmas Carol. Quest’ultimo fu letto a Lenin sul letto di morte, e secondo la moglie egli trovò il suo «sentimentalismo borghese» del tutto intollerabile. In un certo senso Lenin aveva ragione – ma se fosse stato in buona salute avrebbe forse notato che la storia presenta interessanti risvolti sociologici. Per cominciare, per quanto Dickens possa aver calcato la mano, per quanto disgustoso possa essere il pathos di Tiny Tim, la famiglia Cratchit dà davvero un’impressione di felicità. Sembrano felici come, ad esempio, non lo sembrano i cittadini di News from Nowhere di William Morris. Inoltre – e la comprensione di Dickens di questo punto è uno dei segreti della sua forza – la loro felicità deriva principalmente dal contrasto. Sono di buon umore perché hanno abbastanza da mangiare, almeno per una volta. Il lupo è sempre alla porta, ma per il momento scodinzola. Il vapore del pudding natalizio si diffonde su uno sfondo di banchi dei pegni e di duro lavoro, e il fantasma di Scrooge aleggia sulla tavola. Bob Cratchit vuole persino bere alla salute del datore di lavoro, cosa che la signora Cratchit giustamente si rifiuta di fare. I Cratchit riescono a godersi il Natale proprio perché arriva solo una volta all’anno. La loro felicità è convincente proprio perché è descritta come una condizione incompleta.

Per contro, tutti gli sforzi per descrivere una sorta di felicità permanente sono stati fallimentari. Le utopie (per inciso, la parola «utopia» non significa «bel luogo», ma semplicemente «luogo che non esiste») sono state molto diffuse nella letteratura degli ultimi tre o quattrocento anni, ma quelle «favorevoli» sono invariabilmente poco appetibili e in genere prive di vitalità.

Le utopie moderne di gran lunga più note sono quelle di H.G. Wells. La visione del futuro di Wells è quasi completamente espressa in due libri scritti nei primi anni Venti, The Dream e Men Like Gods. In entrambi c’è l’immagine del mondo come Wells vorrebbe vederlo, o come crede di volerlo vedere. È un mondo i cui capisaldi sono l’edonismo illuminato e la curiosità scientifica, dove tutti i mali e le miserie di cui soffriamo oggi sono scomparsi: l’ignoranza, la guerra, la povertà, la sporcizia, la malattia, la frustrazione, la fame, la paura, lo sfruttamento del lavoro e la superstizione sono svaniti. Rappresentato in questi termini è impossibile negare che questo è il tipo di mondo in cui tutti speriamo. Tutti vorremo abolire ciò che Wells vuole abolire. Ma c’è davvero qualcuno che vorrebbe vivere in un’utopia wellsiana? Al contrario – non voler vivere in un mondo del genere, non volersi svegliare in un asettico giardino di periferia infestato da scolarette nude è diventata una volontà politica consapevole. Un libro come Brave New World è l’espressione della concreta paura che l’uomo moderno nutre nei confronti di una società edonistica razionalizzata, che ormai è in suo potere di creare. Uno scrittore cattolico ha recentemente affermato che le utopie sono ormai tecnicamente realizzabili e che, di conseguenza, il problema di come evitare la realizzazione delle utopie è diventato un problema serio. Non possiamo considerare questa affermazione come una sciocchezza, poiché uno dei fondamenti del movimento fascista è proprio il desiderio di evitare un mondo troppo razionale e irragionevolmente comodo.

Tutte le utopie «favorevoli» sembrano assomigliarsi, sia nel postulare la perfezione che nell’incapacità di suggerire la felicità. News from Nowhere è una sorta di versione «addolcita» dell’utopia wellsiana. Tutti sono gentili e ragionevoli, tappezzerie Liberty dappertutto, ma l’impressione che lascia è una sorta di insipida malinconia. Ancora più impressionante è il fatto che neppure Jonathan Swift, uno dei più grandi scrittori immaginifici di tutti i tempi, sia mai riuscito a creare un’utopia «favorevole» più appetibile delle altre.

La prima parte dei Gulliver’s Travels è probabilmente il più devastante attacco alla società umana ad esser mai stato scritto. Ogni parola è attuale; in alcuni punti contengono profezie piuttosto dettagliate degli orrori politici del nostro tempo. Comunque sia, Swift fallisce nel tentativo di descrivere una razza di esseri che ammiri davvero. Nell’ultima parte, in contrasto con i disgustosi Yahoo, ci vengono mostrati i nobili Houyhnhnm, cavalli intelligenti e privi dei difetti degli umani. Questi cavalli, nonostante il loro splendido carattere e l’infallibile buon senso, sono creature notevolmente noiose. Come gli abitanti di varie altre utopie, si preoccupano soprattutto di evitare ogni attrito. Vivono una vita tranquilla, sommessa, «ragionevole», priva non soltanto di litigi, disordini o insicurezze di ogni tipo, ma anche di «passione», compreso l’amore fisico. Scelgono i loro compagni in base a principi eugenetici, evitano gli eccessi di affetto e sembrano in qualche modo felici di morire quando arriva il loro momento. Nei capitoli precedenti Swift mostra dove portano la follia e la ribalderia degli uomini: ma se togliamo la follia e la ribalderia tutto ciò che resta, apparentemente, è un’esistenza tiepida, appassita, che non vale neppure la pena di condurre.

Ma anche i tentativi di descrivere una felicità decisamente ultraterrena non hanno riscosso maggior successo. Lo stesso Paradiso è un’utopia fallimentare, anche se l’Inferno occupa un posto rispettabile nella letteratura ed è stato spesso descritto in modo minuzioso e convincente. È un luogo comune che il paradiso cristiano, così come rappresentato di solito, non attiri nessuno. Quasi tutti gli scrittori cristiani che si sono occupati del Paradiso, o hanno detto francamente che è indescrivibile, o hanno evocato vaghe immagini di pietre preziose, oro e canti infiniti. È vero che ha ispirato alcune delle migliori poesie del mondo,

Thy walls are of chalcedony, /Thy bulwarks diamonds square, /Thy gates are of right orient pearl / Exceeding rich and rare!

Ma ciò che non è riuscito a fare è stato descrivere una condizione in cui l’uomo comune desiderasse trovarsi. Molti ministri revivalisti, molti sacerdoti gesuiti (si veda, ad esempio, il formidabile sermone nel Portrait of the Artist di Joyce) hanno spaventato a morte i loro fedeli con le immagini dell’Inferno. Ma quando si parla di Paradiso si ricorre subito a parole come «estasi», e «beatitudine», ma con ben pochi tentativi di illustrare in cosa consistano. Forse il testo più importante su questo argomento è il famoso passo in cui Tertulliano racconta come una delle principali gioie del Paradiso sia di osservare le torture dei dannati.

Le versioni pagane del Paradiso sono leggermente migliori, ma di poco. C’è sempre la sensazione che nei Campi Elisi domini il crepuscolo. L’Olimpo, dove dimorano gli dèi con il loro nettare e la loro ambrosia, la dea Ebe e le ninfe – le «immortali sgualdrine», come le definiva D.H. Lawrence – potrebbe sembrarci un po’ più familiare del Paradiso cristiano, ma non ci si vorrebbe comunque trascorrere molto tempo. Mentre il Paradiso musulmano, con le sue settantasette vergini per ogni maschio, che presumibilmente reclamano tutte le attenzioni nello stesso momento, somiglia più a un incubo. Nemmeno gli spiritualisti, pur assicurandoci in continuazione che tutto sarà «luminoso e bello», sono in grado di descrivere una qualsiasi attività dell’aldilà che una persona pensante troverebbe almeno sopportabile, per non dire attraente.

La stessa cosa vale per i tentativi di mettere in scena rappresentazioni di perfette felicità che non siano né utopistiche né ultraterrene, ma semplicemente sensuali. Danno sempre un’impressione di vuoto o di volgarità, o di entrambe le cose. All’inizio de La Pulzella d’Orléans, Voltaire descrive la vita di Carlo IX con la sua amante, Agnes Sorel. Erano «sempre felici», scrive. E in cosa consisteva quella felicità? Un carosello continuo di feste, sbronze, battute di caccia e sesso. Chi non si annoierebbe a morte dopo qualche settimana? Secondo Rabelais, gli spiriti fortunati si divertono nell’aldilà per consolarsi di essersi annoiati nell’aldiqua. Cantano una canzoncina che potrebbe essere più o meno tradotta così: «Saltare, danzare, fare scherzetti, bere vino rosso e bianco e non far niente tutto il giorno, a parte contare le corone dorate». Non c’è niente di più noioso, dopotutto! La miseria della nozione di un tempo infinito di «divertimento» è ben mostrata dal quadro di Bruegel Il paese della cuccagna, dove tre grassoni giacciono in terra addormentati, le teste affiancate, con uova sode e cosciotti arrosto che spuntano da ogni parte, pronti per esser divorati a loro piacere.

Sembra quasi che gli uomini non siano capaci di descrivere la felicità – forse neppure di immaginarla – se non in termini di contrasto. È per questo che il concetto di Paradiso o Utopia muta al mutare delle epoche. Nella società preindustriale il Paradiso era rappresentato come un luogo di riposo infinito con strade lastricate d’oro, perché l’esperienza quotidiana dell’uomo medio era quella del lavoro pesante e sottopagato, della povertà. Le vergini del Paradiso musulmano riflettono una società poligama nella quale la maggior parte delle donne scompare negli harem degli uomini ricchi. Ma queste immagini di «beatitudine eterna» cessano immancabilmente di funzionare quando, per contrasto, la beatitudine diviene effettivamente eterna (poiché l’eternità è percepita come un tempo senza fine).

Anche nella nostra letteratura troviamo delle convinzioni che sono strettamente legate a particolari condizioni che adesso non esistono più. Il culto della primavera ne è un esempio. Nel Medioevo non significava soltanto il ritorno delle rondini e dei fiori di campo. Ma piuttosto il ritorno della verdura, del latte e della carne fresca dopo mesi in cui si era vissuti mangiando maiale sotto sale in capanne piene di fumo e senza finestre. Le canzoni primaverili erano allegre («Non far niente, ma mangia e grida evviva / e ringrazia il Cielo per l’anno felice / Quando la carne costa poco e le ragazze sono gentili, / Dove ragazzi vigorosi girovagano allegramente di qua e di là / Così allegri anche tra di loro!») perché in effetti c’era davvero qualcosa per cui essere felici. L’inverno era terminato: era questo il grande evento. Il Natale stesso, una festività precristiana, nacque perché probabilmente c’era bisogno di un’occasione straordinaria in cui mangiare e bere a sazietà – per spezzare il lungo e intollerabile inverno del nord.

L’incapacità dell’essere umano di immaginare la felicità se non come un sollievo, che sia dallo sforzo o dal dolore, pone i socialisti di fronte a un serio problema. Dickens descrive una famiglia poverissima che si getta su un’anatra arrosto, e li fa sembrare felici; dall’altra parte troviamo gli abitanti di un mondo perfetto, che non sembrano però avere alcuna autentica allegria, anzi, in un certo senso appaiono piuttosto respingenti. È chiaro che noi non aspiriamo a vivere nel mondo descritto da Dickens e, probabilmente, non aspiriamo neppure a vivere in qualunque altro tipo di mondo che lui era capace di immaginare. L’obiettivo del socialismo non è una società in cui, alla fine, tutto si risolve perché ci sono i vecchi gentiluomini che regalano tacchini. A cosa aspiriamo se non a una società in cui la «carità» non sia necessaria? Noi vogliamo un mondo in cui Scrooge con i suoi dividendi, e Tiny Tim con la sua gamba tubercolotica, siano entrambi impossibili da immaginare. Ma questo significa forse che stiamo puntando a un mondo utopico senza dolori né fatiche?

A rischio di dire qualcosa che l’editore del Tribune potrebbe non approvare, suggerisco che l’obiettivo reale del socialismo non è la felicità. Fino ad oggi la felicità è stata un sottoprodotto e, per quanto ne sappiamo, è possibile che lo resti per sempre. L’obiettivo reale del socialismo è la fratellanza tra gli uomini. Questo è sempre stato l’obiettivo, anche se di solito non se ne parla, o perlomeno non se ne parla abbastanza. Gli uomini consumano la loro vita in lotte politiche strazianti, o resta- no uccisi in guerre civili, o torturati nelle galere della Gestapo, non per realizzare un paradiso illuminato al neon, con impianti di aria condizionata e riscaldamento centralizzato, ma perché desiderano un mondo in cui gli esseri umani si amino, invece di truffarsi e uccidersi a vicenda. E questo mondo lo vogliono il prima possibile, anche se non sanno cosa verrà dopo, e tentare di immaginarlo nei dettagli non fa che confondere la questione. Il pensiero socialista ha a che fare con la predizione, anche se in termini piuttosto ampi: spesso si deve mirare a obiettivi che si intravedono appena. In questo momento, ad esempio, il mondo è in guerra e vuole la pace. Ma il mondo non ha esperienza di pace, e non l’ha mai avuta, a meno che in passato non sia davvero esistito il Buon Selvaggio, da qualche parte. Il mondo desidera qualcosa della cui esistenza ha solo una vaga idea, e che non riesce a definire con precisione. Questo Natale, migliaia di uomini moriranno e saranno feriti a morte tra le nevi della Russia, o annegheranno nelle acque gelide, o si faranno saltare in aria l’un l’altro nelle isole paludose del Pacifico; bambini rimasti senza casa rovisteranno tra le macerie delle città tedesche in cerca di cibo. Rendere impossibile questo tipo di cose è un nobile obiettivo, ma spiegare nei dettagli che cosa s’intenda per un mondo senza guerre è una questione del tutto diversa, e provare a farlo può condurre agli orrori così entusiasticamente raccontati da Gerald Heard. Quasi tutti i creatori di utopie somigliano a un tizio che soffre di mal di denti, e che pensa che la felicità consista nel non avere più mal di denti. Volevano produrre una società perfetta attraverso il perdurare infinito di qualcosa che aveva assunto valore solo perché era durata per poco tempo. In un senso più ampio, si potrebbe affermare che esistono alcune linee guida lungo le quali l’umanità deve procedere, che la strategia di massima è ben definita, ma che dettagliare la profezia non è affar nostro. Chi tenta di immaginare la perfezione non fa altro che rivelare il suo stesso vuoto. Questo è il caso di un grande scrittore come Swift, capace di dissezionare un vescovo o un politico in modo così minuzioso, ma che quando tenta di creare un superuomo, in fondo lascia intendere semplicemente che i ripugnanti Yahoo abbiano più possibilità di evolvere degli illuminati Houyhnhnm.

È il rifiuto della realtà che condanna al fallimento

La strada verso il paradiso in Terra in realtà conduce dritta all’inferno. La grandezza del messaggio antitotalitario di George Orwell sta in questa consapevolezza: la società perfetta non è un luogo in cui valga la pena vivere. Ed è questo il destino segnato e terribile di tutte le utopie, progetti di felicità futura inevitabilmente condannati al fallimento proprio perché rifiutano un tratto fondamentale della realtà, cioè la sua impurità. Non esiste il Bene Assoluto, il Puro che possa risplendere limpido per l’eternità. Le cose umane sono fatalmente un impasto di bene e male, e proprio per questo la pretesa di purezza non può che sfociare in una costruzione anti umana e innaturale. Come l’Unione Sovietica di cui, da socialista, Orwell era spietato critico. «La meccanizzazione e l’economia collettiva sembrano non esser sufficienti», scrive l’autore britannico in Appunti sparsi (altro testo contenuto in Noi e la bomba atomica). «Da sole hanno portato semplicemente all’incubo che stiamo vivendo: guerra senza fine e penuria di cibo senza fine per amore della guerra; popolazioni di schiavi che lavorano dietro un filo spinato; donne che strillano mentre vengono trascinate via; cantine foderate di sughero dove un boia vi fa saltare le cervella da dietro». Ecco che cosa era, sotto la coltre di illusioni e bugie, il paradiso dei lavoratori. Utopia, ammonisce Orwell, è un luogo che non esiste, che non è collocato nella realtà. Anzi la rifiuta, pretende di sostituirla con una costruzione artificiale, posticcia e fallimentare.

Eppure, il paradiso in Terra non abbiamo mai smesso di cercarlo. Ancora oggi disegniamo le nostre utopie, paradisi drammaticamente artificiali. Alcune tutto sommato facili da smascherare. Ad esempio le promesse della rivoluzione tecnologica e digitale - che ci affascina con la rimozione della morte e seduce col miraggio di una vita senza dolore - non incantano nemmeno quelli che le formulano: i lati oscuri del Nuovo Mondo algoritmico sono troppo evidenti.

Restano, tuttavia, altre e più efficaci illusioni. Se è vero, come Orwell aveva compreso, che l’avvenire di felice perfezione sfocia necessariamente in un incubo, allora bisogna offrire alle masse qualcosa di più sfumato affinché cadano in trappola. Non inarrivabili panacee collettive, di cui già anche i meno smaliziati possono intuire l’esito. Ma più credibili proposte di salvezza individuale. Ed è esattamente qui che la inestirpabile gnosi profonde tutta la sua rettile efficacia. L’utopista, come lo gnostico, è un eccellente diagnosta dei mali del mondo. Descrive quel che ci circonda e sentenzia che la creazione è sbagliata, corrotta, marcia, motivo per cui ne propone una radicalmente diversa, stavolta funzionante e idilliaca, valida per tutti. Lo gnostico agisce più sottilmente. Egli si avvede dell’orrore del mondo, ma si limita a suggerire una via di fuga, una exit strategy, un sentiero per ritornare nella pienezza divina.

I profeti odierni, fateci caso, raramente ci propongono la felicità. Essi pongono un orizzonte più ristretto e apparentemente più raggiungibile: la sopravvivenza. Tutto sta crollando, ci dicono, ma se seguirete le nostre indicazioni potrete risparmiarvi la catastrofe. Se l’utopia richiede comunque un atto creativo, uno sforzo di immaginazione, la gnosi attuale offre soltanto una disciplina. Obbedisci alle regole dettate dai Maestri Spirituali e sarai salvo. Qualora tu dovessi smettere di prostrarti, ti condannerai da solo alla perdizione. Se non userai l’auto elettrica, contribuirai al collasso globale; se non assumerai il farmaco la malattia non ti risparmierà; se non crederai con forza ci farai perdere la guerra.

La gnosi odierna non si sforza nemmeno di offrire felicità: le conviene di più offrire wellness spirituale o fisico, qualcosa che richieda esercizio costante. Non ci propone un luogo in cui approdare, ma una pratica da svolgere con cui ci imprigiona in un rapporto di dipendenza, di debito: non smettere di seguire la via indicata dal guru, o ti perderai. Purificare il mondo non è possibile, purificare sé stessi invece sì. Creare il paradiso in Terra è una fatica inutile: diventare dei è più allettante. Almeno fino a quando non si cade dalle nuvole.