True

2023-12-18

Morandi 1890-1964. L' omaggio di Milano al grande artista bolognese

True

Giorgio Morandi.Natura morta, 1939. Olio su tela Milano, FAI - Fondo per l'ambiente italiano ETS - Collezione Gian Ferrari, Villa Necchi Campiglio © Giorgio Morandi, by SIAE 2023

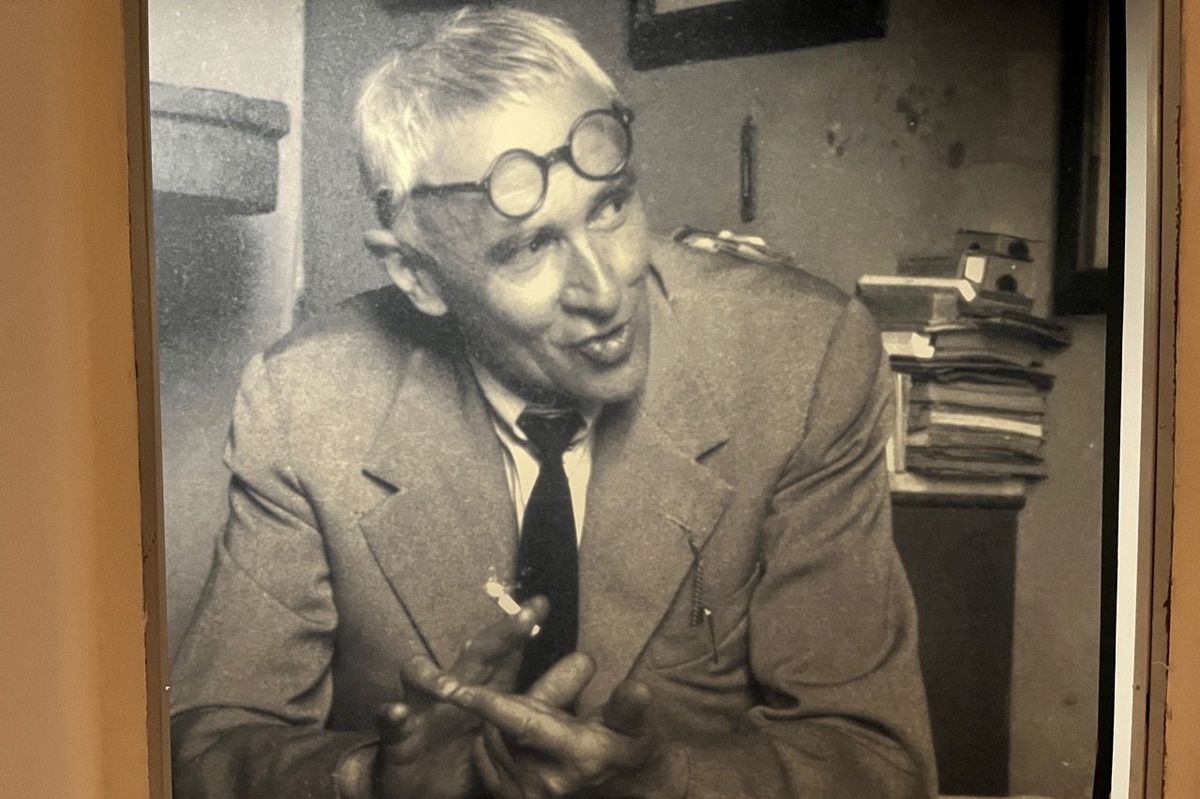

Una pittura apparentemente semplice quella di Giorgio Morandi. E (anche) per questo inconfondibile. Bottiglie, vasi, ciotole, piatti i suoi soggetti preferiti. Neutre le tinte, con qualche «azzardo» di colore: l’arancione per esempio. Oppure il blu, il rosso, il giallo e il verde. Il tutto, oggetti e colori, rappresentati con ordine, senza affastellamenti nè esagerazioni. Direi quasi con «metodicità », come metodica era la sua vita, trascorsa tutta fra Bologna (dove nacque nel 1890 e morì nel 1964) e Grizzana, piccolo borgo dell’Apennino bolognese, luogo d’ispirazione privilegiato e soggetto di alcuni dei suoi più celebri capolavori. Un solo viaggio all’estero, a Winterthur, in Svizzera, nel 1956, in occasione di una personale organizzata dal locale Kunstmuseum: in compenso, a viaggiare, perlui e più di lui, erano le sue opere.

Si, perché Giorgio Morandi, nonostante l’esistenza monacale, scandita quasi esclusivamente dalla compagnia delle sorelle e dalle rare (e poco gradite) visite di qualche amico (uno su tutti, il noto collezionista d’arte Luigi Magnani), fu da subito artista noto ed apprezzato: persino Giorgio De Chirico, così poco incline ai complimenti e, soprattutto, ad ammettere la bravura di altri suoi colleghi, diceva che (Morandi ) «guarda un gruppo di oggetti sopra un tavolo con l’emozione che scuoteva il cuore al viaggiante della Grecia antica allorquando misurava boschi e valli e monti ritenuti soggiorni di divinità bellissime e sorprendenti ». Ed effettivamente, per rendere poetici un gruppo di oggetti sopra un tavolo, bisogna «regalargli un’anima », altrimenti la scena non funziona. Morandi questo lo ha fatto: ha regalato vita, una vita interiore, ai suoi soggetti inanimati, che per questo incantano. Le opere di Morandi, così stranianti e oniriche, pur nella «banalità » dei soggetti rappresentati, vanno oltre la realtà, sono «altro» rispetto al reale. L’arte di Morandi è un’arte fortemente introspettiva, quasi sacra, che cela qualcosa di divino. Nessuna concessione all’inutile e al superfluo. La forma serve solo a contenere la sostanza. Quella di Giorgio Morandi non è «semplice »arte. E’ filosofia. La sua filosofia di vita…

E a questo grande artista, così profondo nella sua apparente semplicità, a trent’anni di distanza dall’ultima rassegna Milano dedica una grande retrospettiva, tra le più importanti e complete degli ultimi decenni.

La Mostra a Palazzo Reale

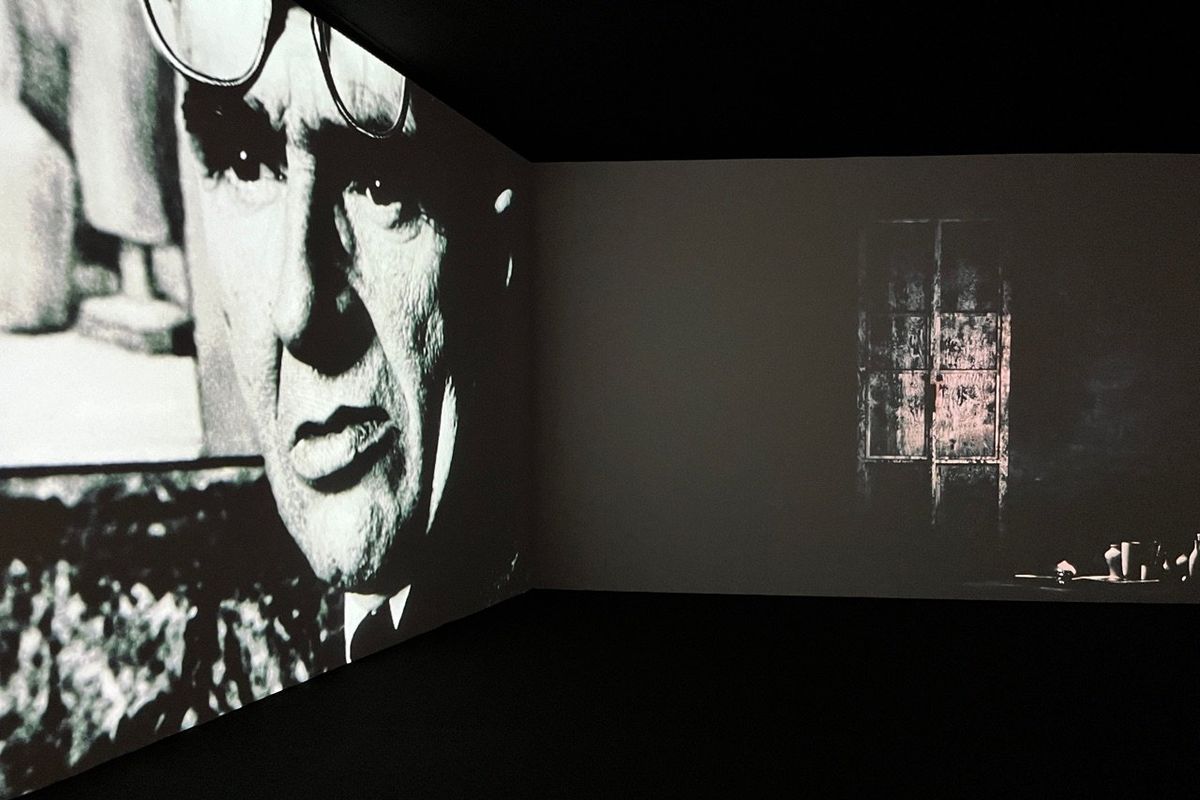

Ideato e curato da Maria Cristina Bandera ( Direttore della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi di Firenze), il percorso espositivo, suddiviso in ben 34 sezioni, segue un criterio cronologico dagliaccostamenti inediti, che documentano l’evoluzione stilistica e il modus operandi di Morandi, sia nella variazione dei temi, che delle tecniche (pittura, acquaforte e acquerello): a metà percorso, vera sorpresa per il visitatore, una suggestiva installazione video, riproponela camera-studio di Via Fondazza a Bologna, oggi museo, dove Morandi visse e lavorò fino ai suoi ultimi giorni, accompagnata da frammenti audio di una radio-intervista al pittore di Peppino Mangravite, insegnante alla Columbia University (1955).

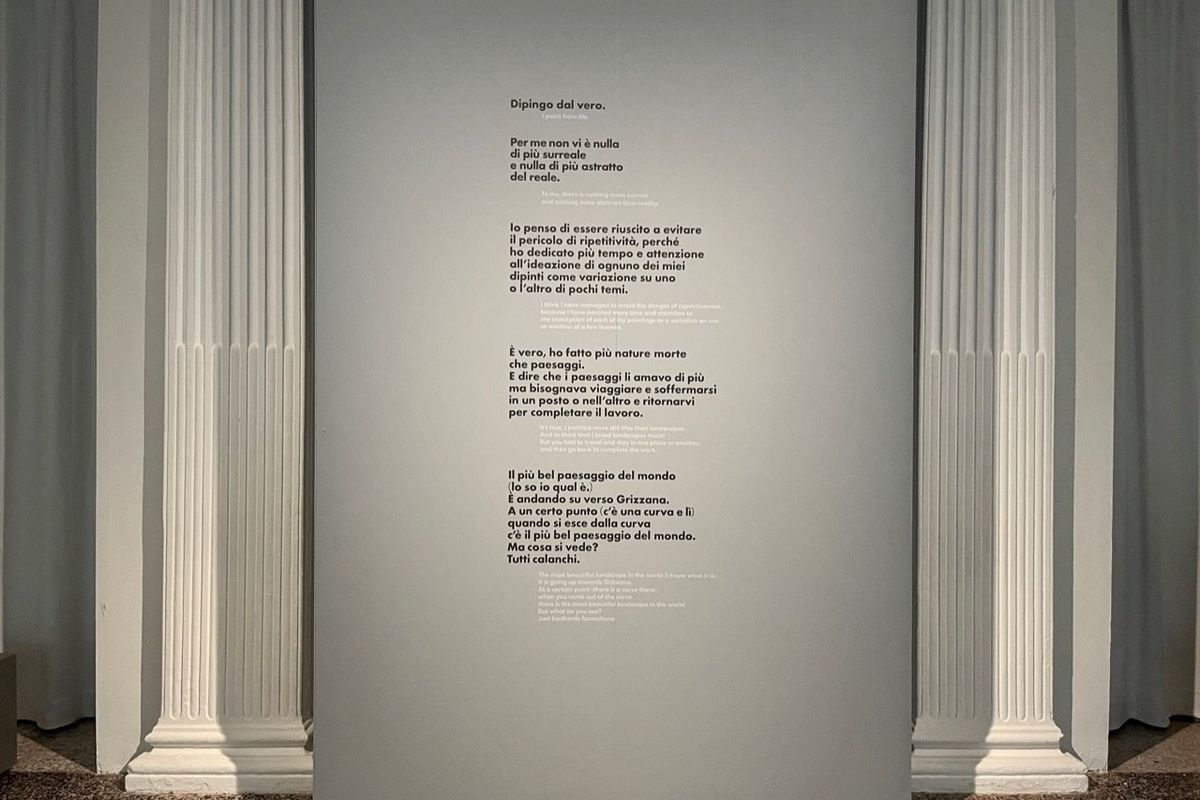

Un percorso oserei dire « perfetto », che traccia con chiarezza e linearità tutta la parabola artistica di Morandi, dai contatti giovanili con le avanguardie (con il cézannismo soprattutto) agli anni conclusivi: nel mezzo, la sua personale lettura della metafisica, il ritorno alla tradizione, l’incisione, la pittura tonale (con quel colore declinato in infinite gradiazioni, che diventa espressione di luce), l’acquarello. Racchiusa in questa mostra tutta la cifra stilistica di questo artista, solitario (per scelta) ma non isolato, che riteneva non vi fosse« nulla di più surreale, nulla di più astratto del reale».

Era sua convinzione – dichiarava nel 1955 - che «le immagini e i sentimenti suscitati dal mondo visibile, che è un mondo formale, siano inesprimibili a parole. Il compito dell’arte è quello di far cadere quei diaframmi, quelle immagini convenzionali che si frappongono tra l’artista e la realtà». Pretesto per far cadere quel diaframma, per disvelare ciò che della realtà è astratto, il suo universo simbolico, ripetitivo solo in apparenza, ma con una variazione di temi ripresi lungo tutta una vita «penso di essere riuscito a evitare questo pericolo (di ripeterm)] – dichiarò nel 1960 - dedicando più tempo a progettare ciascuno dei miei dipinti come una variazione sull’uno o l’altro di questi pochi temi».

Continua a leggereRiduci

A oltre trent’anni dall’ultima rassegna meneghina, Giorgio Morandi torna a incantare pubblico e critica con una grande mostra a Palazzo Reale, dove (sino al 4 febbraio 2024) un corpus espositivo di circa 120 opere, provenienti da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, ripercorre l’intera carriera del grande artista bolognese, figura fra le più note e apprezzate del panorama artistico del XX secolo.Una pittura apparentemente semplice quella di Giorgio Morandi. E (anche) per questo inconfondibile. Bottiglie, vasi, ciotole, piatti i suoi soggetti preferiti. Neutre le tinte, con qualche «azzardo» di colore: l’arancione per esempio. Oppure il blu, il rosso, il giallo e il verde. Il tutto, oggetti e colori, rappresentati con ordine, senza affastellamenti nè esagerazioni. Direi quasi con «metodicità », come metodica era la sua vita, trascorsa tutta fra Bologna (dove nacque nel 1890 e morì nel 1964) e Grizzana, piccolo borgo dell’Apennino bolognese, luogo d’ispirazione privilegiato e soggetto di alcuni dei suoi più celebri capolavori. Un solo viaggio all’estero, a Winterthur, in Svizzera, nel 1956, in occasione di una personale organizzata dal locale Kunstmuseum: in compenso, a viaggiare, perlui e più di lui, erano le sue opere. Si, perché Giorgio Morandi, nonostante l’esistenza monacale, scandita quasi esclusivamente dalla compagnia delle sorelle e dalle rare (e poco gradite) visite di qualche amico (uno su tutti, il noto collezionista d’arte Luigi Magnani), fu da subito artista noto ed apprezzato: persino Giorgio De Chirico, così poco incline ai complimenti e, soprattutto, ad ammettere la bravura di altri suoi colleghi, diceva che (Morandi ) «guarda un gruppo di oggetti sopra un tavolo con l’emozione che scuoteva il cuore al viaggiante della Grecia antica allorquando misurava boschi e valli e monti ritenuti soggiorni di divinità bellissime e sorprendenti ». Ed effettivamente, per rendere poetici un gruppo di oggetti sopra un tavolo, bisogna «regalargli un’anima », altrimenti la scena non funziona. Morandi questo lo ha fatto: ha regalato vita, una vita interiore, ai suoi soggetti inanimati, che per questo incantano. Le opere di Morandi, così stranianti e oniriche, pur nella «banalità » dei soggetti rappresentati, vanno oltre la realtà, sono «altro» rispetto al reale. L’arte di Morandi è un’arte fortemente introspettiva, quasi sacra, che cela qualcosa di divino. Nessuna concessione all’inutile e al superfluo. La forma serve solo a contenere la sostanza. Quella di Giorgio Morandi non è «semplice »arte. E’ filosofia. La sua filosofia di vita…E a questo grande artista, così profondo nella sua apparente semplicità, a trent’anni di distanza dall’ultima rassegna Milano dedica una grande retrospettiva, tra le più importanti e complete degli ultimi decenni.La Mostra a Palazzo RealeIdeato e curato da Maria Cristina Bandera ( Direttore della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi di Firenze), il percorso espositivo, suddiviso in ben 34 sezioni, segue un criterio cronologico dagliaccostamenti inediti, che documentano l’evoluzione stilistica e il modus operandi di Morandi, sia nella variazione dei temi, che delle tecniche (pittura, acquaforte e acquerello): a metà percorso, vera sorpresa per il visitatore, una suggestiva installazione video, riproponela camera-studio di Via Fondazza a Bologna, oggi museo, dove Morandi visse e lavorò fino ai suoi ultimi giorni, accompagnata da frammenti audio di una radio-intervista al pittore di Peppino Mangravite, insegnante alla Columbia University (1955). Un percorso oserei dire « perfetto », che traccia con chiarezza e linearità tutta la parabola artistica di Morandi, dai contatti giovanili con le avanguardie (con il cézannismo soprattutto) agli anni conclusivi: nel mezzo, la sua personale lettura della metafisica, il ritorno alla tradizione, l’incisione, la pittura tonale (con quel colore declinato in infinite gradiazioni, che diventa espressione di luce), l’acquarello. Racchiusa in questa mostra tutta la cifra stilistica di questo artista, solitario (per scelta) ma non isolato, che riteneva non vi fosse« nulla di più surreale, nulla di più astratto del reale».Era sua convinzione – dichiarava nel 1955 - che «le immagini e i sentimenti suscitati dal mondo visibile, che è un mondo formale, siano inesprimibili a parole. Il compito dell’arte è quello di far cadere quei diaframmi, quelle immagini convenzionali che si frappongono tra l’artista e la realtà». Pretesto per far cadere quel diaframma, per disvelare ciò che della realtà è astratto, il suo universo simbolico, ripetitivo solo in apparenza, ma con una variazione di temi ripresi lungo tutta una vita «penso di essere riuscito a evitare questo pericolo (di ripeterm)] – dichiarò nel 1960 - dedicando più tempo a progettare ciascuno dei miei dipinti come una variazione sull’uno o l’altro di questi pochi temi».

George Soros (Ansa)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo aveva già annunciato a fine agosto, accusando Soros e suo figlio Alex di sostenere proteste violente negli Stati Uniti. «Non permetteremo più a questi lunatici di fare a pezzi l’America, Soros e il suo gruppo di psicopatici hanno causato gravi danni al nostro Paese. Fate attenzione, vi stiamo osservando!», aveva avvisato Trump. A fine settembre 2025, il presidente Usa ha firmato un memorandum presidenziale che esortava le agenzie federali a «identificare e smantellare» le reti finanziarie presumibilmente a sostegno della violenza politica. Oggi, la lotta al «filantropo» che sostiene attivamente molti gruppi di protesta ha fatto un salto di qualità: secondo quanto annunciato da Jeanine Pirro, procuratore degli Stati Uniti nel distretto di Columbia, la Osf potrebbe essere equiparata a un’organizzazione terroristica ai sensi del Rico Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) e i conti correnti collegati a Soros potrebbero essere congelati, innescando un feroce dibattito sui finanziamenti alle attività politiche, la libertà di parola e la sicurezza nazionale.

Trump ha citato esplicitamente George Soros e Reid Hoffman (co-fondatore di LinkedIn e PayPal, attivista democratico e assiduo frequentatore delle riunioni del Gruppo Bildeberg) come «potenziali sostenitori finanziari dei disordini che hanno preso di mira l’applicazione federale delle politiche migratorie americane (“Ice operations”)». L’accusa principale di Trump è che le reti di potere che fanno capo a ricchi donatori allineati ai democratici stiano indirettamente finanziando gruppi «antifa» e soggetti coinvolti a vario titolo in scontri, danni alla proprietà privata e attacchi mirati alle operazioni contro l’immigrazione clandestina. L’obiettivo del governo non sarebbero, dunque, soltanto i cittadini che commettono crimini, ma anche l’infrastruttura a monte: donatori, organizzazioni, sponsor fiscali e qualsiasi entità che si presume stia foraggiando la violenza politica organizzata.

L’ipotesi di Trump, in effetti, non è così peregrina: da anni in America e in Europa piccoli gruppi di anonimi attivisti del clima (in Italia, Ultima Generazione, che blocca autostrade e imbratta opere d’arte e monumenti), sono in realtà strutturati all’interno di una rete internazionale (la A22), coordinata e sovvenzionata da una «holding» globale, il Cef (Climate Emergency Fund, organizzazione non-profit con sede nell’esclusiva Beverly Hills), che finanzia gli attivisti protagonisti di azioni di protesta radicale ed è a sua volta sostenuta da donatori privati, il 90% dei quali sono miliardari come Soros o Bill Gates. E se è questo il sistema che ruota intorno al Cef per il clima, lo stesso schema delle «matrioske» è stato adottato anche da altre organizzazioni che, sulla carta, oggi difendono «i diritti civili» o «la disinformazione e le fake news» (la cupola dei cosiddetti fact-checker che fa capo al Poynter Institute, ad esempio, orienta l’opinione pubblica e i legislatori in maniera spesso confacente ai propri interessi ed è finanziata anche da Soros), domani chissà.

Secondo gli oppositori di Trump, trattare gli «Antifa» come un gruppo terroristico convenzionale solleva ostacoli costituzionali che toccano la libertà di espressione tutelata dal Primo emendamento e l’attività di protesta. Ma il presidente tira dritto e intende coinvolgere tutto il governo: Dipartimento di Giustizia, Dhs (Dipartimento di sicurezza interna), Fbi, Tesoro e Irs (Internal Revenue Service), l’agenzia federale responsabile della riscossione delle tasse negli Stati Uniti. Sì, perché spesso dietro questi piccoli gruppi ci sono macchine da soldi, che ufficialmente raccolgono donazioni dai privati cittadini, ma per poche migliaia di dollari: il grosso dei finanziamenti proviene dai cosiddetti «filantropi» ed è disciplinato ai sensi della Section 501(c) che esenta dalle tasse le presunte «charitable contributions», ovvero le donazioni fatte dai miliardari progressisti a organizzazioni non profit qualificate. Per le azioni di disobbedienza civile contro le politiche climatiche, ad esempio, si sono mobilitati Trevor Neilson, ex strettissimo collaboratore di Bill Gates, ma anche Aileen Getty, figlia di John Paul Getty II dell’omonima compagnia petrolifera, e Rory Kennedy, figlia di Bob Kennedy: tutti, inesorabilmente, schierati con il Partito democratico americano.

In Italia, le azioni annunciate contro Soros sarebbero un brutto colpo per Bonino, Magi & Co., che sono legittimamente riusciti - chiedendo e ricevendo i contributi direttamente sui conti dei mandatari elettorali - a schivare il divieto ai partiti politici, stabilito dalla legge italiana, di ricevere finanziamenti da «persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia» e di accettare donazioni superiori ai 100.000 euro.

Continua a leggereRiduci

content.jwplatform.com

Domenico Pianese, segretario del COISP, spiega perché, anche quando pericolosi, gli immigrati irregolare non vengono espulsi dal nostro Paese, partendo dai casi di Aurora Livoli e del capotreno ucciso a Bologna. Tra decreti di espulsione inefficaci, burocrazia, accordi internazionali e decisioni giudiziarie, emerge un sistema che lascia liberi soggetti pericolosi e scarica il peso sulle forze dell’ordine.

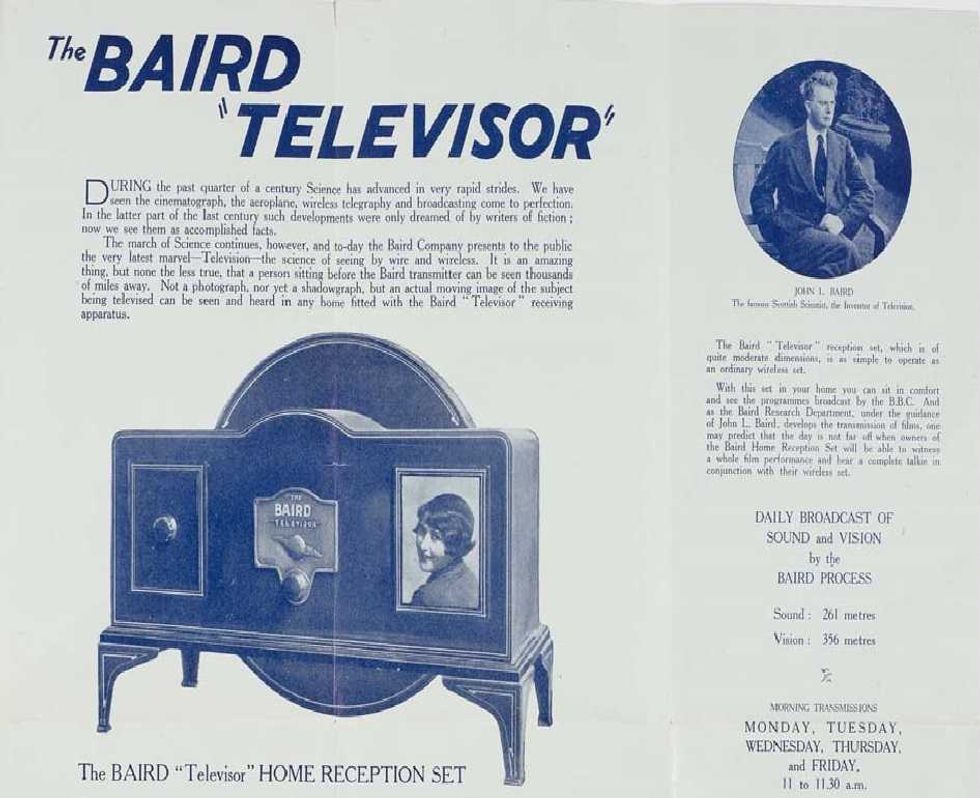

John Logie Baird (a destra) durante una dimostrazione del suo apparecchio televisivo (Getty Images)

Baird, nato nel 1888 in Scozia, era un inventore per passione. Estroso sin dall’infanzia pur minato da una salute cagionevole, si specializzò nel campo dell’ingegneria elettrica. Dopo l’interruzione degli studi a causa della Grande Guerra, lavorò per la locale società elettrica «Clyde Valley Electrical Company» prima di diventare piccolo imprenditore nello stesso settore. Il sogno di trasmettere suoni e immagini a distanza per mezzo di cavi elettrici era il sogno di molti ricercatori dell’epoca, che anche Baird perseguì fin da giovanissimo, quando realizzò da solo una linea telefonica per comunicare con le camerette degli amici che abitavano nella sua via. La chiave di volta per l’invenzione del primo televisore arrivò nei primi anni Venti, quando l’inventore scozzese sfruttò a sua volta un dispositivo nato quarant’anni prima. Si trattava dell’apparecchio noto come «disco di Nipkow», dal nome del suo inventore Paul Gottlieb Nipkow che lo brevettò nel 1883. Questo consisteva in un disco rotante ligneo dove erano praticati fori disposti a spirale che, girando rapidamente di fronte ad un’immagine illuminata, la scomponevano in linee come un rudimentale scanner. La rotazione del disco generava un segnale luminoso variabile, che Baird fu in grado di tradurre in una serie di impulsi elettrici differenziati a seconda dell’intensità luminosa generata dall’effetto dei fori. La trasmissione degli impulsi avveniva per mezzo di una cellula fotoelettrica, che traduceva il segnale e lo inviava ad una linea elettrica, al termine della quale stava un apparecchio ricevente del tutto simile a quello trasmittente dove il disco di Nipkow, ricevuto l’impulso, girava allo stesso modo di quello del televisore che aveva catturato l’immagine. L’apparecchio ricevente era dotato di un vetro temperato che, colpito dagli impulsi luminosi del disco rotante, riproduceva l’immagine trasmessa elettricamente con una definizione di 30 linee. John Logie Baird riuscì per la prima volta a riprodurre l’immagine tra due apparecchi nel suo laboratorio nel 1924 utilizzando la maschera di un burattino ventriloquo truccata e fortemente illuminata, condizione necessaria per la trasmissione di un’immagine minimamente leggibile. La prima televisione elettromeccanica a distanza fu presentata da Baird il 26 gennaio 1926 a Londra di fronte ad un comitato di scienziati. Gli apparecchi furono sistemati in due stanze separate e Baird mosse la testa del manichino «Stooky Bill», che comparve simultaneamente sul vetro retroilluminato dell’apparecchio ricevente riproducendo fedelmente i movimenti. Anche se poco definita, quella primissima trasmissione televisiva segnò un punto di svolta. L’esperimento fece molta impressione negli ambienti scientifici inglesi, che nei mesi successivi assistettero ad altre dimostrazioni durante le quali fu usato per la prima volta un uomo in carne ed ossa, il fattorino di Baird William Edward Taynton, che può essere considerato il primo attore televisivo della storia.

Tra il 1926 e la fine del decennio l’invenzione di Baird ebbe larga eco, ed il suo sistema fu alla base delle prime trasmissioni della BBC iniziate nel 1929. Il sistema elettromeccanico tuttavia aveva grandi limiti. Il disco di Nipkow impediva la crescita della definizione e la meccanica era rumorosa e fragile. Il sistema Baird fu abbandonato negli anni Trenta con la nascita della televisione elettronica basata sull’utilizzo del tubo catodico.

Continua a leggereRiduci