La nascita della mitragliatrice e i modelli italiani che fecero la storia

Nel 1883 Hiram Maxim brevettò la prima mitragliatrice automatica al mondo, che cambiò per sempre la storia bellica. Largamente utilizzata nella Grande Guerra, fu caratterizzata da numerosi primati italiani. E italiano fu il primo fucile mitragliatore.

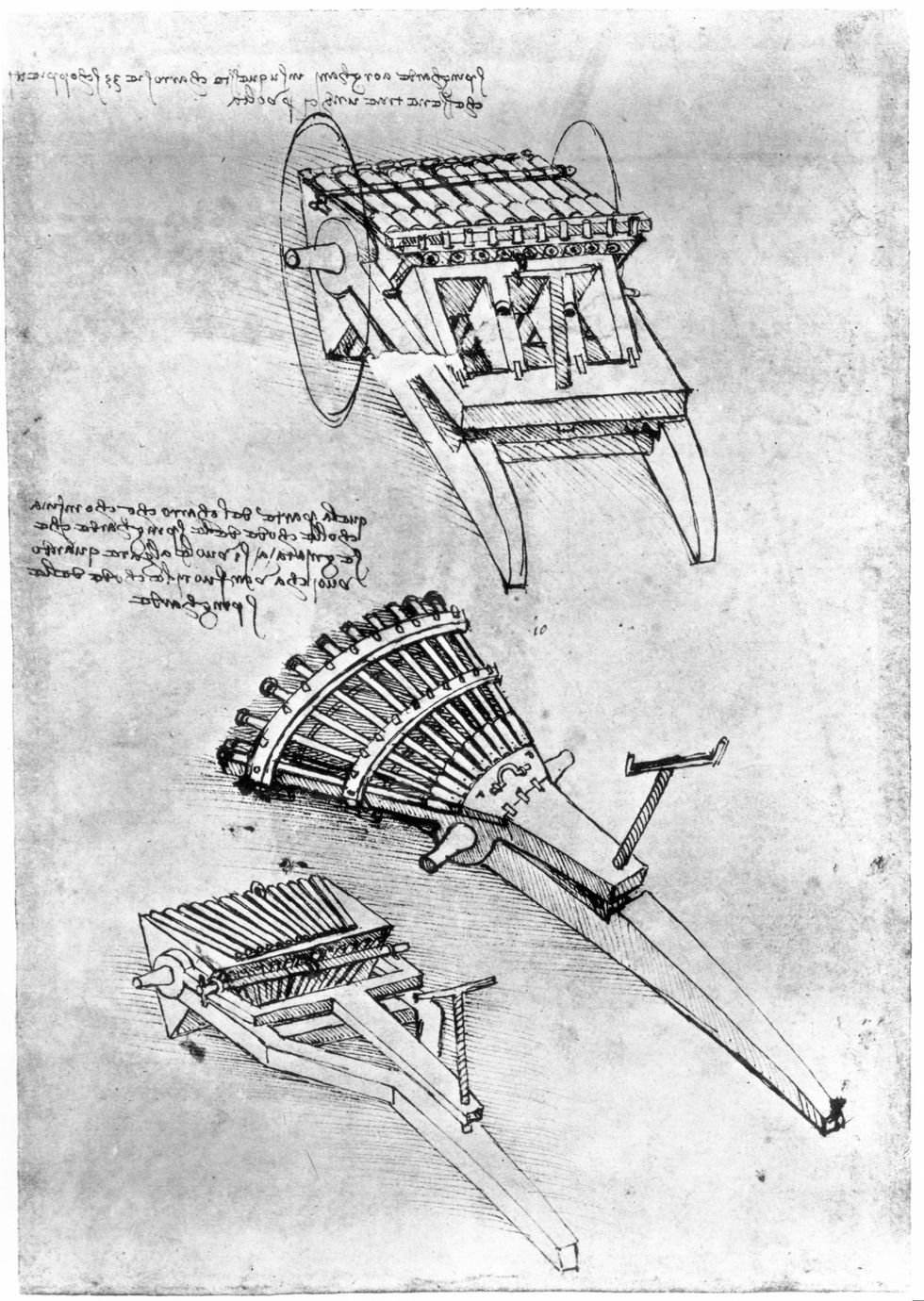

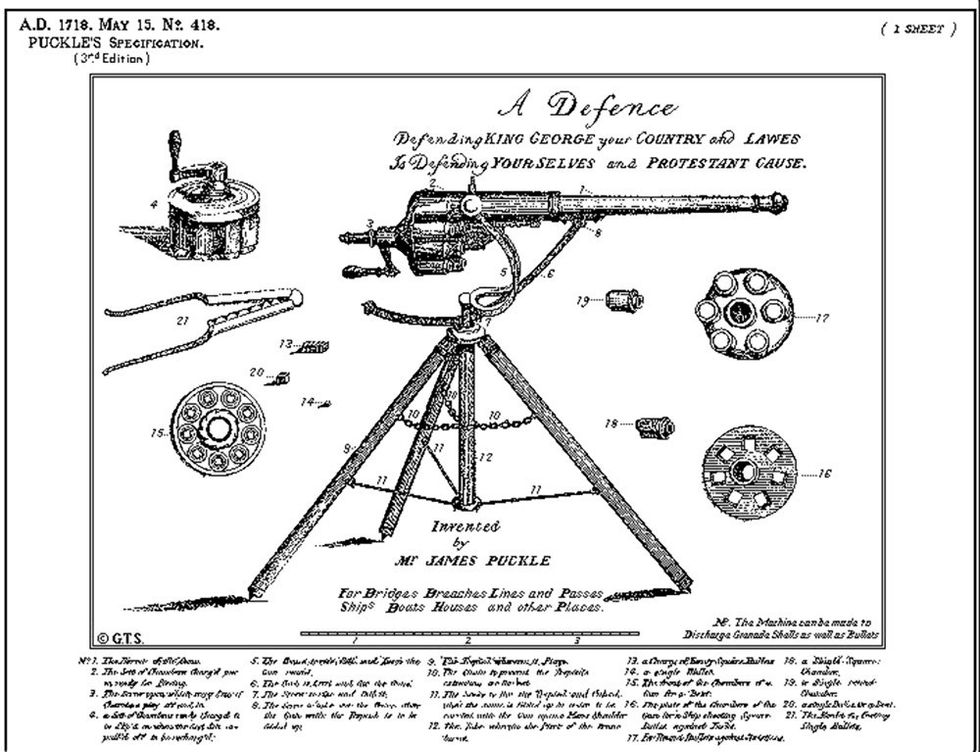

All’inizio furono gli «organi», armi sperimentali del Rinascimento. Leonardo da Vinci, genio poliedrico, non mancò di progettarne uno nel Codice Atlantico. L’antenato della moderna mitragliatrice, strumento sognato lungo i secoli per aumentare la potenza di fuoco in battaglia, constava sostanzialmente di un numero variabile di canne ad avancarica di piccolo calibro che sparavano contemporaneamente un numero variabile di pallettoni. Nota anche come ribadocchino, non ebbe ampia diffusione a causa delle difficoltà e dei tempi di caricamento delle armi dell’epoca. Solo nel XVIII secolo, precisamente nel 1718, in Inghilterra fu realizzata un’arma a ripetizione che per forma e principio può essere considerata una progenitrice del fucile mitragliatore. La Puckle gun, inventata dall’avvocato londinese James Puckle, era sostanzialmente un revolver a canna lunga al cui tamburo fu applicato un meccanismo a ingranaggi che permetteva lo sparo a ripetizione. La curiosità che riguarda questa proto-mitragliatrice è che il suo utilizzo (molto limitato) ebbe un risvolto religioso. Si inserì infatti nelle lotte interne tra Protestanti e Cattolici in Gran Bretagna e Irlanda e l’arma era pubblicizzata come «arma per la causa protestante», senza mezzi termini. Ma anche contro i pirati musulmani del Mediterraneo come strumento efficace per arrestare gli arrembaggi alle navi. Per i Turchi l’inventore suggeriva l’uso di pallottole quadrate invece dei normali pallettoni, in quanto «maggiormente dannose». Alla fine l’arma di Puckle fu rifiutata dall’esercito britannico al quale era stata proposta per l’inaffidabilità dell’innesto a pietra focaia.

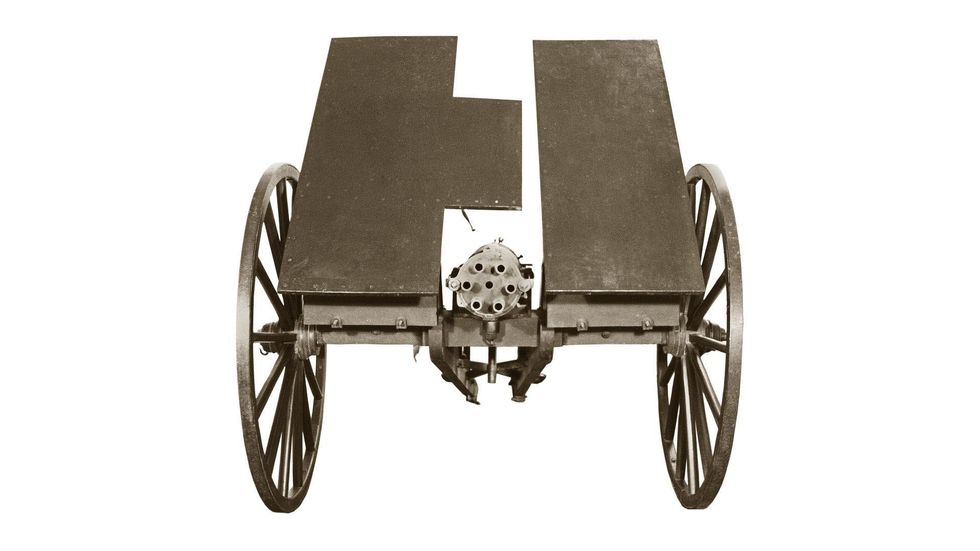

Alla metà del secolo XIX nel campo delle armi a ripetizione vi fu un ulteriore passo in avanti con un modello che, pur non ancora automatico, sparava colpi alternati e non simultanei come le precedenti mitragliatrici pluricanna. Si trattava della Claxton .690 (dal nome del colonnello americano che la inventò, F.S. Claxton), una delle prime mitragliatrici prodotte in piccola serie anche dalla licenziataria belga Désiré Lachaussée. Tecnicamente la .690 (dal calibro che in Italia corrisponde a 25mm) era dotata di un cilindro che alloggiava sei canne rotanti alimentate da un meccanismo che prevedeva un pozzo munizioni gestito da un servente, le quali venivano immesse nelle due canne centrali. Tramite una leva posta in fondo all’arma un sistema meccanico garantiva lo sparo alternato di due canne, che al loro surriscaldamento venivano sostituite da quelle successive contenute nel cilindro. La cadenza era di 80 colpi al minuto. Quest’arma era presente in Vaticano il giorno della presa di Porta Pia a disposizione del generale Hermann von Kanzler, a capo delle truppe pontificie. Posizionata nei pressi di Porta San Giovanni, non entrò tuttavia in azione il 20 settembre 1870.

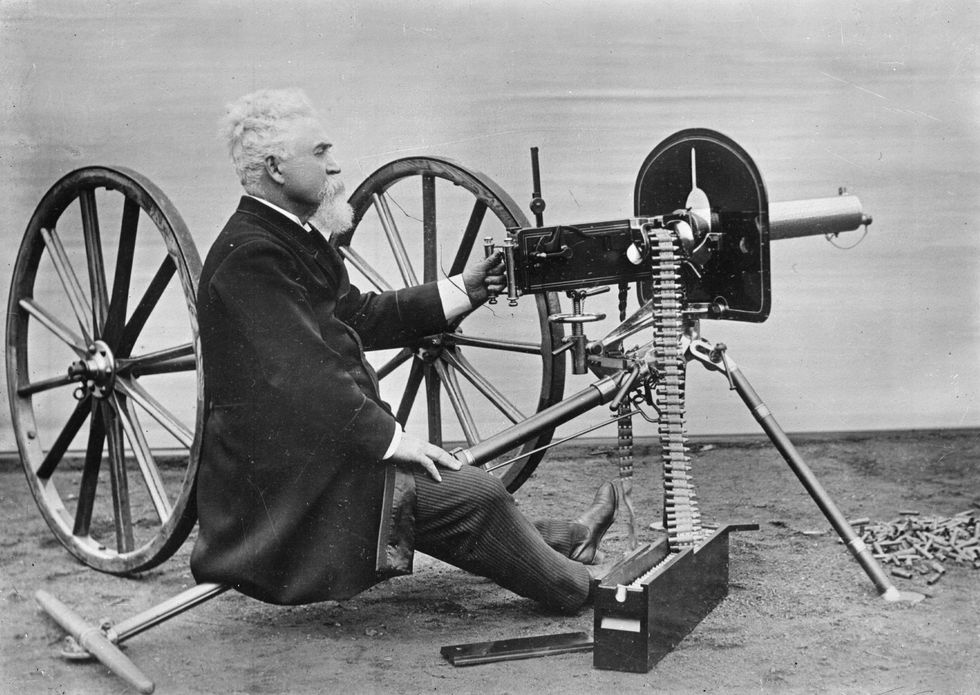

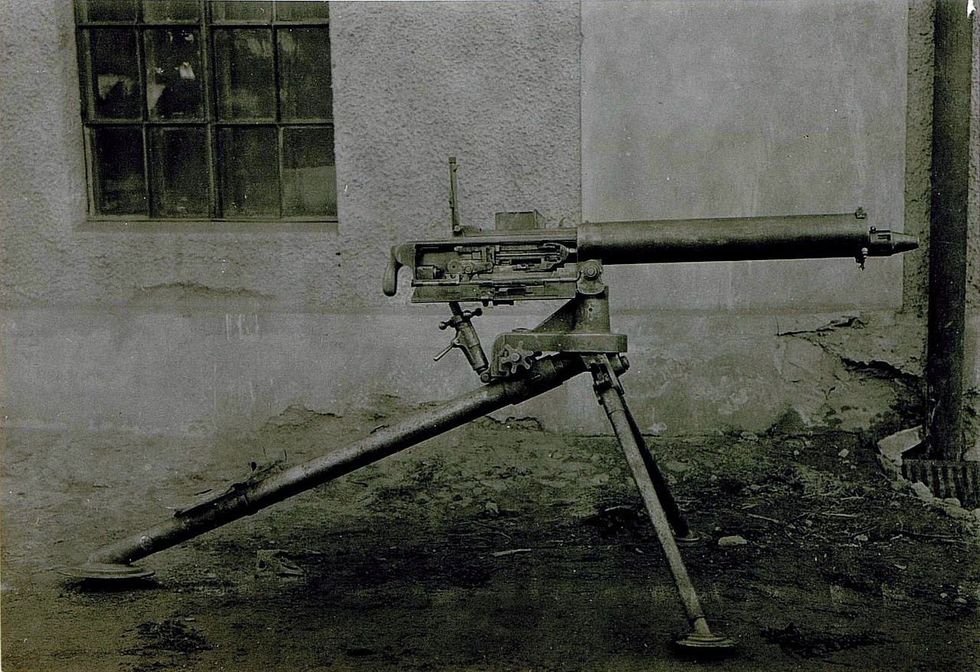

Tredici anni dopo, nel 1883, la nascita della prima mitragliatrice automatica progenitrice di quelle attuali. Il brevetto fu depositato da Hiram Maxim, inventore americano di stanza a Londra. La rivoluzione della sua mitragliatrice stava nella completa automatizzazione del colpo a ripetizione, grazie allo sfruttamento meccanico della forza di rinculo che azionava un sistema di ricarica dei proiettili per mezzo di molle e ingranaggi. La Maxim aveva una cadenza di fuoco fino a 600 colpi/minuto con proiettili calibro 303 britannici (cal 7,7 in Italia) ed era raffreddata per la prima volta ad acqua grazie al manicotto cilindrico attorno alla canna. La Maxim fu la progenitrice di molte mitragliatrici prodotte nei diversi Paesi e alla base della britannica Vickers, colosso delle armi del Regno Unito che assorbirà più tardi l’azienda fondata dall’inventore della moderna mitragliatrice. La Maxim fu una delle armi protagoniste delle guerre coloniali britanniche di fine Ottocento, come il conflitto Anglo-boero del 1899 e fu usata anche durante la Grande Guerra. Anche il Regio Esercito ne fece uso all’inizio del conflitto, avendola inizialmente preferita a quelle di produzione nazionale.

Proprio durante la prima guerra mondiale, dove le armi automatiche fecero la differenza nella prima vera guerra tecnologica, l’industria delle armi italiana progredì rapidamente, fatto che portò alla realizzazione di una delle mitragliatrici medie più diffuse di tutto il conflitto: la Fiat-Revelli modello 1914. Già nel 1908 un capo tecnico dell’esercito, Giuseppe Perino, realizzò la prima arma automatica di fabbricazione italiana, la Modello 1908. Come la Maxim, la mitragliatrice Perino era completamente automatica ed era alimentata con il calibro 6,5 dei fucili Carcano in dotazione al Regio Esercito, pesava 27 kg ed aveva una cadenza di fuoco di 450 colpi al minuto. Si trattava di un’arma all’avanguardia, che tuttavia non fu mai prodotta in grandi numeri per l’iniziale diffidenza dei Comandi nei confronti delle armi pesanti, una visione ristretta che fece rischiare gravi svantaggi allo scoppio delle ostilità. Alle poche Perino in dotazione e alle mitragliatrici straniere, si affiancò quella che più tardi risulterà la mitragliatrice più diffusa di tutta la Grande Guerra, costruita dall’unica grande azienda in grado di offrire una grande capacità produttiva in serie, la Fiat del Senatore Giovanni Agnelli. Progettata dall’ingegnere Bethel Abiel Revelli de Beaumont, l’arma fu presentata nel 1911 per le prove e il periodo sperimentale previsto dalle normative. Tra gli esperti, i pareri sulla Fiat-Revelli si sono divisi. Alcuni la ritengono meno affidabile e maneggevole della Perino, puntando il dito sul potere politico della Fiat che avrebbe imposto il proprio modello. Altri invece ne sottolineano la longevità e la grande diffusione come contributo all’armamento dell’esercito durante la Grande Guerra. Tecnicamente, l’arma aveva un peso di 38,5 Kg senza treppiede con cadenza di tiro da 500 colpi/minuto (teorica) con gittata a 2.500 metri. I proiettili erano i classici Carcano cal 6,5 usati anche dai fucili modello 91. Fu costruita presso le officine della Società Metallurgica Bresciana (SMB) e nella città lombarda fu fondata la scuola mitraglieri dell’Esercito, dalla quale uscivano gli uomini delle Compagnie mitraglieri Fiat della quali fece parte anche il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini. La modello 1914 fu la mitragliatrice standard per tutti i conflitti successivi che interessarono l’Italia, dall’Etiopia alla Guerra di Spagna. In queste ultime due campagne la mitragliatrice fu soggetta ad un aggiornamento dal quale nacque la Revelli 14/35, frutto della modifica delle esistenti 1914 ma con calibro portato agli 8mm come la mitragliatrice Breda e il raffreddamento ad aria, che permetteva l’eliminazione del serbatoio dell’acqua da 18 kg e relativo servente.

Nel primo dopoguerra un’altra grande azienda meccanica sviluppò una delle mitragliatrici pesanti protagoniste del secondo conflitto mondiale, la Breda. Già attiva nella produzione di armi automatiche leggere, fece partire il progetto della nuova mitragliatrice, dalla Modello 5C, di fatto un fucile mitragliatore. Ne uscì una delle armi più diffuse tra il 1940 e il 1945, la Breda Mod. 30 attiva su tutti i fronti, dall’Africa, alla Grecia, alla Russia. Era un’arma dalla meccanica raffinata, sebbene altrettanto delicata. Dotata di otturatore solidale e corto rinculo, aveva un sistema di lubrificazione del proiettile in canna ad olio, molto sensibile alla polvere ed alle basse temperature. Precisa nel tiro, era tuttavia soggetta a frequenti inceppamenti e a surriscaldamenti a causa sia degli agenti atmosferici come sabbia e gelo (costantemente presenti in Nord Africa come in Russia) che per l’elevato calore durante lo sparo che avveniva peraltro ad otturatore chiuso. Nonostante questi non trascurabili difetti, fu prodotta in oltre 30.000 pezzi ai quali si aggiunse un altro modello del colosso italiano, la Mod. 37, a tutti gli effetti una «pesante». A differenza della Mod.30 la nuova mitragliatrice aveva una gittata molto più lunga (ben 5.000 metri) e usava proiettili appositi calibro 8x 59mm simili a quelli tedeschi. Molto più affidabile della Mod.30, poteva anche essere utilizzata come pezzo contraerei una volta montata su apposito affusto. L’unica pecca di un’arma molto affidabile era il peso rispetto ad altre armi equivalenti, di quasi 20 kg senza treppiede, ma nonostante ciò rimaneva l’arma automatica più avanzata tanto che sarà impiegata a lungo anche nel dopoguerra e all’estero, quando fu usata durante la guerra coloniale portoghese. La Breda 37 fu l’ultima pesante progettata e costruita in Italia e alcuni pezzi rimasero in servizio fino alla fine degli anni Sessanta. Con l’ingresso dell’Italia nella Nato infatti, la standardizzazione degli armamenti e delle munizioni vedrà la predominanza di modelli inglesi e americani o evoluzioni di armi dell’ultima guerra come la Beretta Franchi MG42/59 introdotta alla fine degli anni Cinquanta, che altro non era se non una versione ammodernata della mitragliatrice tedesca, la MG42.

Il primo fucile mitragliatore era italiano.

Un primato italiano riguarda invece la storia dei fucili mitragliatori o submachine gun. E’il caso del fucile mitragliatore OVP 1918, dove la sigla sta per «Officine di Villar Perosa», una azienda specializzata in costruzioni meccaniche e cuscinetti a sfera dell’orbita Fiat. L’archetipo del mitra moderno nacque nelle officine piemontesi dove si costruivano biciclette per bersaglieri, serbatoi per autocarri e altre forniture militari ancora una volta dal genio di Revelli de Beaumont. In origine la pistola mitragliatrice battezzata Fiat- Revelli mod.1915 fu impiegata in modo limitato e spesso montata sugli aeroplani da caccia per il suo peso contenuto. A terra invece fu trattata erroneamente come un’arma difensiva e dotata di un pesante scudo protettivo che ne limitava la mobilità. Solo nel 1917 e per iniziativa del generale Luigi Capello la pistola mitragliatrice, appaltata definitivamente alle Officine di Villar Perosa e marchiata da queste ultime, fu finalmente impiegata per azioni offensive portate avanti in particolare dagli Arditi e fu sottoposta ad importanti modifiche che la resero sempre più vicina ad un moderno fucile mitragliatore. Originariamente la OVP era un’arma binata, con due canne e due singoli caricatori di forma semilunata da 25 colpi ciascuno rivolti verso l’alto. Il manico era quello tipico a doppia maniglia delle mitragliatrici e poteva essere dotata di un bipiede. Per permettere la rapidità di trasporto e la prontezza al fuoco fu applicato all’arma un supporto a cinghia che passava attorno al collo del mitragliere e fu aggiunto un calcio in legno per agevolarne l’impugnatura, che rendeva l’arma della OVP esteticamente molto vicina ad un fucile più che ad una mitragliatrice leggera. La potenza di fuoco era da record: la cadenza di fuoco (teorica) era di ben 3.000 colpi/minuto, velocità che faceva esaurire i due caricatori in circa un secondo, risultando superiore ad ogni altra arma automatica in uso nella Grande Guerra. Non mancavano i difetti, come ad esempio la mancanza di un sistema di raffreddamento che imponeva lunghe pause. Verso la fine della guerra, nel 1918, una singola canna della Villar Perosa mod. 1915 fu impiegata fornita di calciolo e ribattezzata OVP 1918. Era il primo fucile mitragliatore italiano, dotato di selettore per colpo singolo o a raffica regolato da due distinti grilletti per le due cadenze di fuoco e caratterizzato da un calcio molto simile a quello del Carcano '91. Utilizzando lo stesso schema tecnico, la Beretta progettò il suo primo fucile mitragliatore, Il Moschetto Automatico Beretta 1918 o MAB/18, che fu utilizzato anch’esso dagli Arditi e in seguito durante la guerra d’Etiopia, affiancato più tardi dalla sua evoluzione, il Beretta MAB/38, che rimarrà in servizio fino agli anni Settanta in dotazione ad Esercito, Polizia e Arma dei Carabinieri. Sia la Villar Perosa che i MAB utilizzarono i proiettili Glisenti calibro 9mm, nati per utilizzo sulle pistole.