2018-11-18

Meglio fermarsi che correre verso il nulla

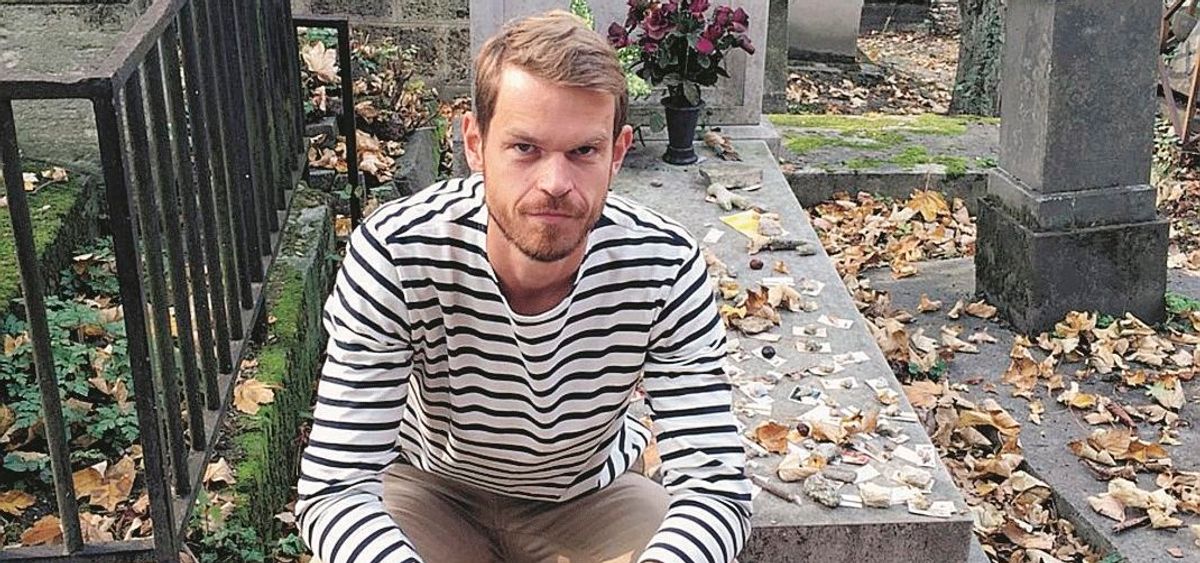

Siamo sempre in competizione a casa, con i vicini, sul lavoro. L'inferno non è iniziato oggi, ma Internet l'ha acuito costringendoci a essere onnipresenti. Un libro dello psicologo Svend Brinkmann ci invita a rallentare: un messaggio sovversivo in tempi di accelerazione.Sta fermo. Smettila di correre. Anche molti di noi avrebbero bisogno di dirselo, diverse volte al giorno, per vivere con maggior calma e forse anche capire di più di sé e degli altri. Il guaio è che il messaggio che arriva da ogni parte è invece l'opposto: corri, cresci, migliorati, dimostra, adeguati, e via rincorrendo il mondo in corsa attorno a noi. A cominciare dai vicini di casa, tutti equivalenti a quei leggendari Jones coi quali secondo il detto ogni bravo anglosassone deve «tenere il passo» senza farsene staccare, per continuare con il vicino di scrivania in azienda e tutti gli altri, da cui ci arrivano messaggi diversi, ma mai tranquillizzanti. Dovresti essere sempre in corsa (e in competizione). Questo inferno non è cominciato oggi: la prima striscia di fumetti sull'incubo dei Jones di ogni tipo da cui non devi lasciarti staccare è del 1913, mentre stava per scoppiare la prima guerra mondiale. L'ultima accelerazione alla corsa l'ha data naturalmente Internet e, ieri, gli smartphone e gli altri dispositivi che ci consentono di essere presenti contemporaneamente in diversi luoghi: una facoltà, la bilocazione, fino a poco fa riservata a pochi, rinomatissimi santi. Ma oggi accessibile a tutti, purché connessi.A rompere questo messaggio ossessivo e ansiogeno è la benvenuta traduzione italiana del best seller dello psicologo danese Svend Brinkmann: Contro il self help. Come resistere alla mania di migliorarsi (Raffaello Cortina editore). Che in danese era seccamente: «Sta fast», stai fermo, un messaggio sovversivo in tempi in cui tutti corrono in continuazione e non sanno neppure bene dove e tanto meno perché. Un libro contro ciò che Brinkmann chiama la «cultura dell'accelerazione»: una corsa disperata verso il nulla. Non si tratta solo di un ottimo libro di psicologia, ma di un bellissimo, tranquillizzante e ironico modo di vita, purtroppo oggi andato quasi completamente perduto. Ma, a giudicare dal successo di Brinkmann, che non vede l'ora di ritornare. Attenzione: non c'è niente di male a volersi migliorare, anzi è perfettamente naturale. Nel mondo selvatico, basta guardare gli alberi dopo un forte vento e magari una tempesta: appena possono lasciano cadere le foglie rovinate, e fanno crescere nuovi rivestimenti a riparare le ferite sul tronco. Chiamano in aiuto le forze che hanno, lasciano scorrere la linfa: si migliorano. In natura, però, tutto passa appunto dal riconoscimento materiale, organico del danno, e non dal passarci sopra con pensieri consolatori sulle proprie energie e qualità. L'albero, o l'animale ferito, soffre e aspetta che tornino le forze; spesso, addirittura, «fa il morto». Poi (spesso) ce la fa. È ciò che Brinkmann, in linguaggio psicologico, chiama valorizzazione del negativo. Non sono sconclusionate liturgie positivizzanti, ma l'attraversamento di questa prova di forza d'animo a farci recuperare energie e crescere davvero. Non si tratta di arrivare all'«illuminazione» promessa dalle spiritualità orientali, adattate a noi per guadagnare nuovi consumatori. Sarebbe molto più costruttivo addentrarsi piuttosto nella «Notte oscura» cantata dal mistico poeta cinquecentesco San Giovanni della Croce, per trovarne la forza autentica e sviluppare così la fondamentale capacità di orientarsi nel buio, una tonalità che nella psiche è ben più frequente dell'illuminazione.Non serve a niente, invece, anzi fa male, fingere che tutto vada bene e debba (e soprattutto possa) andare ancora meglio e, in vista di ciò, continuare a «migliorarsi», crescere, diventare più belli, più giovani: un'accelerazione verso il delirio maniacale caratteristico del nostro tempo, con conseguenti e noti «scoppi» finali e rovinose cadute. Per evitarlo Brinkmann contrappone più volte al «pensiero positivo» lo strumento del pensiero stoico greco e latino, coi suoi grandi autori come Seneca e l'imperatore Marco Aurelio, di cui sottolinea la precisione e concretezza rispetto a molte psicologie contemporanee. Osa perfino, il nostro autore, non girare al largo della questione centrale della morte, da cui la psicologia moderna si è tenuta accuratamente lontana, a cominciare da Sigmund Freud che fece disperare i suoi medici non riuscendo ad affrontare seriamente neppure il proprio tumore alla mandibola, perché ne era completamente terrorizzato. Il libro ci ricorda così che, al contrario, ogni cultura forte ha sempre avuto una particolare attenzione per la fine della vita, unico evento certo della nostra esistenza, cui ha dedicato meditazioni, pratiche, riti. Io stesso ho fatto tempo a conoscere direttori spirituali di grande spessore che tenevano in vista sul tavolo, o sull'inginocchiatoio un bel teschio biancheggiante. In terapia non si fa fatica ad accorgersi che il vero pericolo non è il tono malinconico che dà alla vita il problema della malattia e della morte, quanto i rischi provocati dal tentativo di non vederla affatto, coprendo tutto sotto una rappresentazione euforica e petulante che lascia disorientati e sfiniti. Brinkmann, poi, sa bene che tre quarti della psicologia contemporanea è rumorosamente schierata nella colpevolizzazione della malinconia, oggi considerata all'origine di ogni guaio, mentre rimane silenziosa sull'euforia maniacale; patologia che riempie coi suoi drammi le cronache quotidiane, ed è parecchio diffusa anche tra i terapeuti. Tuttavia viene coperta da inviti a «stare allegri», anche se il malinconico al massimo fa del male a sé stesso, mentre l'euforico, nella nube di onnipotenza in cui si muove, può finire col fare molto male agli altri che gli stanno intorno, o di cui riesce a disporre. Lo «stai fermo» di Brinkmann, nella sua esposizione rigorosamente laica, non va oltre nell'investigare le ragioni di questa strana miopia della gran parte della psicologia contemporanea. Il fatto è però che gran parte delle psicologie positivizzanti, nel loro ridurre ogni aspetto trascendente a generica manifestazione di una «mente» altrettanto vaga, è perfettamente funzionale alla società dei consumi e al suo sistema economico e politico. «La cultura dell'autorealizzazione», scrive infatti Brinkmann, «ha favorito e spalleggiato la richiesta di una forza lavoro sottomessa e flessibile». Mentre per gli stoici tutto ciò che poteva creare nell'uomo delle dipendenze da fattori esterni - come appunto i consumi inutili - andava accuratamente evitato.In fondo, il grande psicobusiness di gratificanti immaginazioni, con annesse meditazioni sull'immaginato, sostituisce le antiche tecniche di sviluppo della volontà che valorizzavano il percorso inverso: piccoli «disagi volontari», sacrifici più o meno importanti sul piano delle pulsioni e dei «moti della carne» (oggi sostituiti direttamente dai consumi), consentivano di sviluppare obiettivi personali, non imposti dal collettivo, e trovare le forze per realizzarli. I più vecchi tra noi ricorderanno i «fioretti» dell'educazione cristiana: modesti sacrifici che ci venivano proposti per non «viziarci troppo», grazie ai quali si riusciva poi anche con l'imparare a memoria dei bei pezzi di Iliade in greco, con metrica e tutto. Quando arriva il guaio serio non sono le immaginarie e grandiose illuminazioni, ma i «disagi volontari» di Brinkmann, o l'allenamento ai miei «fioretti» infantili a metterci in grado di «continuare a vivere la propria vita» senza fare troppe storie, come raccomandava un'altra maestra di vita, la nonna dello psicologo danese, citata nel libro con riconoscenza. Per vivere occorre fermezza. Stiamo dunque un po' fermi. (Almeno ogni tanto).