A 500 anni dalla morte, Luca Signorelli torna protagonista nella sua città natale, Cortona, con una grande mostra che ne ripercorre la parabola umana e artistica. Sino all’8 ottobre 2023, esposte a Palazzo Casali una trentina di opere pittoriche di uno dei più importanti e raffinati Maestri del Rinascimento, pittore di luce e poesia.

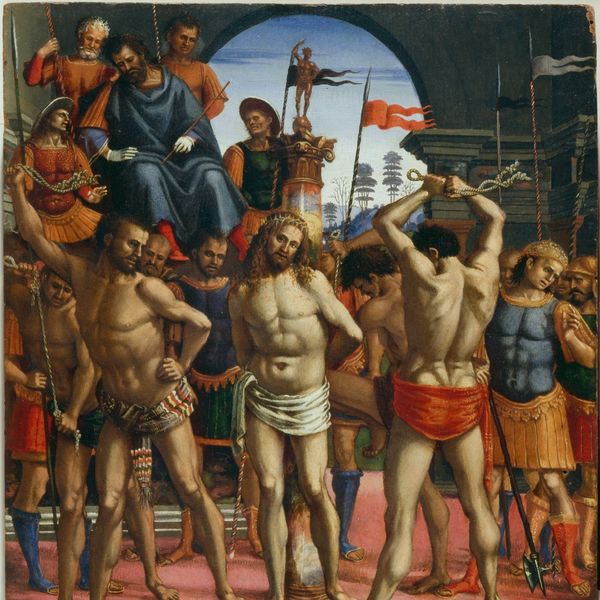

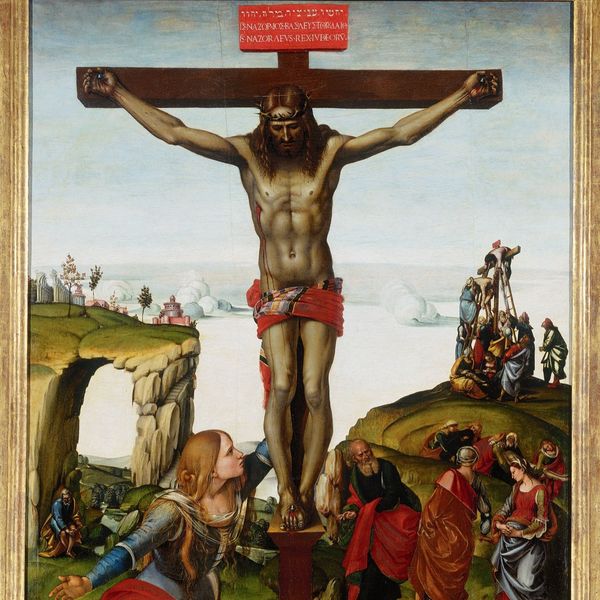

Nato a Cortona nel 1441 e a Cortona morto nel 1523, mentre stava affrescando «Il Palazzone» (villa estiva del Cardinale Passerini, segretario personale di Papa Leone X ), Luca Signorelli – all’anagrafe Luca d'Egidio di Ventura, noto anche come Luca da Cortona - è stata una figura fondamentale nel panorama artistico rinascimentale italiano, anche se (un po’ com’è successo per il Perugino), le ombre di Michelangelo e Raffaello ne hanno in parte oscurato la fama. Amatissimo dal Vasari, che di Michelangelo lo considerava l’ispiratore e «… quella persona che col fondamento del disegno e delli ignudi particolarmente, e con la grazia della invenzione e disposizione delle istorie, aprì alla maggior parte delli artefici la via all’ultima perfezzione dell’arte » - scriveva nel 1568 - Signorelli fu (forse ) allievo di Pier Della Francesca, seguace del Pollaiolo, collaboratore del già nominato Perugino e, a Firenze, uno dei protagonisti della vivace e coltissima corte di Lorenzo il Magnifico. Artista famoso e apprezzato nel suo tempo, con tante ed importanti committenze, nel corso dei secoli pubblico e critica lo hanno relegato, ingiustamente, ad un ruolo quasi secondario. E sottolineo ingiustamente, visto che il Signorelli, per la forza narrativa, la potenza plastica, il colore e l’innegabile carica emotiva che emana da ogni sua opera, andò oltre i suoi contemporanei, divenendo «un faro per i grandi del Rinascimento».

La mostra a Cortona, che lo celebra nel cinquecentenario della morte, vuole restituire al Signorelli il posto e la fama che merita, per consacrarlo, definitivamente, tra i grandi artisti del suo tempo: «Per quanto riguarda le ragioni dell’importanza di Luca da Cortona la risposta breve è che egli merita un posto di rilievo nella storia della pittura del Quattrocento grazie alle sue grandi qualità di colorista, pittore scultoreo e iconografo altamente originale… Per questo riveste un ruolo importante nello sviluppo dell’arte italiana del Rinascimento. L’arte di Raffaello e Michelangelo si sarebbe sviluppata in modo diverso senza lo stimolo di Signorelli; il fascino di una mostra monografica consiste proprio nella possibilità di evidenziare questo dato», ha scritto Tom Henry – curatore dell’esposizione SIGNORELLI500 - nel saggio introduttivo del catalogo.

Le opere e il percorso espositivo

Volutamente concentrato sulla produzione pittorica dell’artista, il percorso espositivo si snoda fra una trentina di opere, tutte provenienti da prestigiosi musei italiani ed internazionali, compresi importanti prestiti da collezioni private e da oltreoceano. Radunarle non è stato facile, considerando l’inamovibilità dei suoi stupefacenti cicli di affreschi (famosi quelli nel Duomo di Orvieto, per esempio) e la dispersione dei lavori del Maestro cortonese in tanti luoghi e siti, ma la visione d’insieme è stupefacente ed offre al visitatore una panoramica completa sulla lunga attività artistica - e di vita - del Signorelli.

Selezionati in base all’altissimo livello qualitativo e rappresentativi di ogni «fase produttiva» di Luca da Cortona, fra i dipinti in mostra, da segnalare i due preziosi pannelli con la Nascita e Il miracolo di San Nicola ( 1508 – 1510 c.), per la prima volta di ritorno in Italia dagli Stati Uniti d’America; il ricongiungimento, mai riuscito in epoca moderna, della tavola centrale del Polittico della chiesa di Santa Lucia a Montepulciano - raffigurante la Madonna e il Bambino in trono - con la relativa predella, composta da tre pannelli in prestito dagli Uffizi di Firenze, in cui Signorelli mostra tutta la sua vena narrativa e, restaurato per l’occasione, il tondo La Vergine e il Bambino con santi dell’Accademia Etrusca di Cortona.

Meravigliosa, per la straordinaria drammaticità delle figure e per quel blu e rosso dominanti, l’imponente Annunciazione di Volterra, firmata e datata 1491, in cui Signorelli si fa ammirare anche per la qualità scultorea del suo angelo Gabriele, forte dell’esperienza con Andrea del Verrocchio a Orsanmichele e con Francesco di Giorgio Martini a Siena.

Gli Itinerari di Signorelli

Oltre ai capolavori esposti a Palazzo Casali, proprio per dare una visione - la più ampia possibile – della figura dell’artista, la mostra prosegue con gli «Itinerari di Signorelli», momento fondamentale di completamento dell’esposizione e percorso di valorizzazione territoriale fra la Toscana e l’Umbria, con fulcro a Cortona.

Cinque i percorsi - il percorso urbano a Cortona, la Valdichiana fino ad Arezzo, la Valtiberina tra Umbria e Toscana, la Via Lauretana Toscana, la direttrice Perugia-Orvieto - alla scoperta (o riscoperta) di quei luoghi in cui il Signorelli, artista peregrino e itinerante , si è recato spesso e volentieri, affidando alle sue opere la testimonianza del suo passaggio.