2024-12-05

L’ode di Sgarbi e Cacciari alla Maria umana

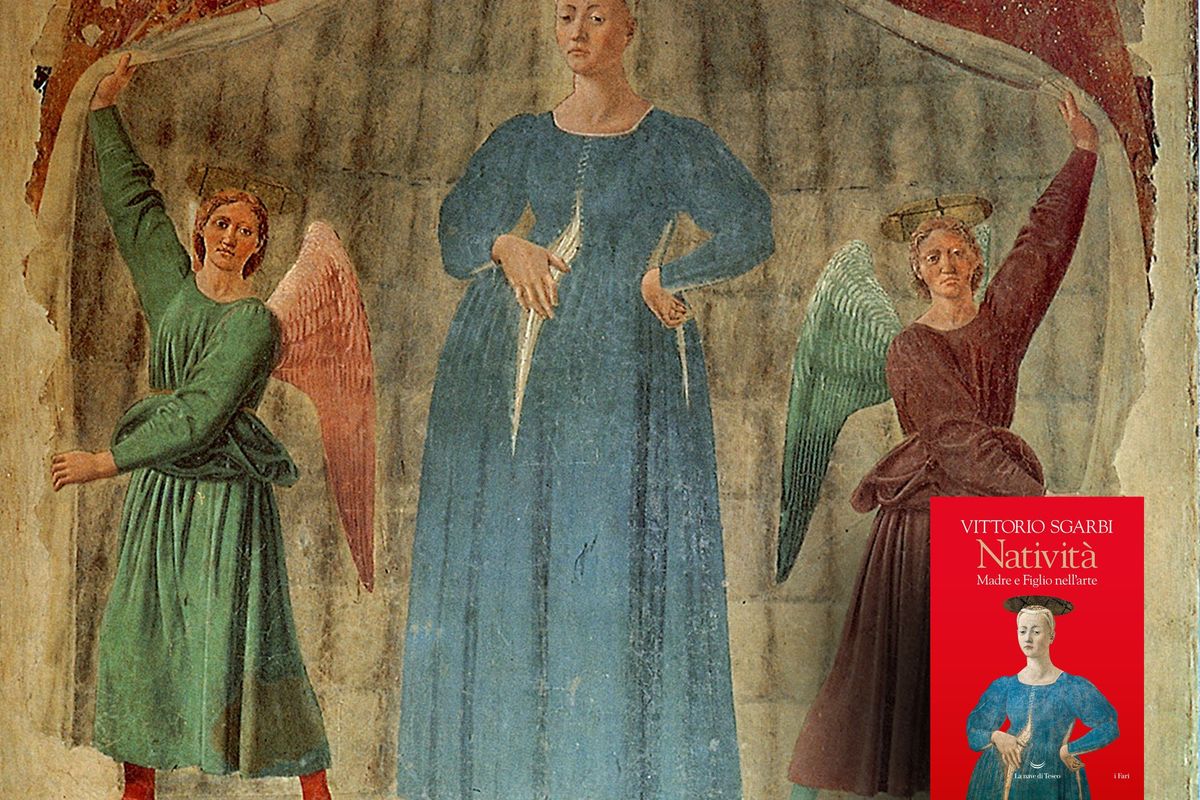

I due intellettuali riflettono sulla «Madonna del parto» di Piero della Francesca, in cui la Vergine non è ritratta come una maestà ma come una mamma con il figlio in grembo. Un messaggio potente nell’epoca in cui la generatività della donna viene osteggiata.che si manifestano con particolare potenza e si offrono come appiglio nella confusione generale o, volendo, come indicazione della strada da percorrere. Non per niente nelle icone orientali Maria è odigitria, colei che apre la via. La apre nel senso che la svela, e letteralmente - per i cattolici -la dischiude partorendo Cristo. Questo disvelamento è clamorosamente evidente nella Madonna del parto di Piero della Francesca, conservata a Monterchi in provincia di Arezzo. Questo capolavoro realizzato tra il 1455 e il 1465 impreziosisce le copertine di due libri firmati da intellettuali non certo noti per la profonda devozione: Natività. Madre e figlio nell’arte di Vittorio Sgarbi (La Nave di Teseo) e La passione secondo Maria di Massimo Cacciari (il Mulino). «La Natività è il principio di tutto», scrive giustamente Sgarbi andando al cuore della questione. «La sua sintesi è nella immagine della Madre che tiene in braccio il Bambino: essa non mostra il potere di Dio ma la semplicità degli affetti, in Giotto come in Pietro Lorenzetti, come in Vitale da Bologna, come in Giovanni Bellini, come in Bronzino, come in Caravaggio. Maria nell’atto della maternità non è una maestà lontana, in trono, che tiene in braccio un bambino che è già divino: è semplicemente, nella maggior parte delle rappresentazioni, una mamma con il figlio. Per questo la maternità di Maria non è un tema religioso ma un tema umano. Il soggetto è semplicemente la vita». L’umanità totale della madre si fa ammirare nel capolavoro di Piero della Francesca, in cui due angeli aprono il sipario rivelando Maria che si tiene una mano sul ventre pieno, vista in una posa tipica della gravidanza, che rende evidente quella che Cacciari definisce «la realtà del generare», un generare che di questa donna «costituisce l’essenza e il destino». Qui Maria è una «donna in consapevole attesa», e «in nulla passiva». Splendore dell’umanità in quel corpo che appare «un po’ di tre quarti per far vedere che ha la pancia rigonfia, mentre con la mano indica quello che sente dentro. L’Annunciazione», spiega Sgarbi, «è il momento germinale di quella nascita, ma la singolarità del dipinto di Piero della Francesca è quella di far vedere il passare dei mesi nella crescita del volume della pancia: quella madre è una madre che è accomunata a tutte le madri di ogni tempo. Si tratta della celebrazione dell’atto più naturale della vita, che indica la distanza fra le divinità pagane e il Dio cristiano. Da lì, in una linea che segue il tempo della vita che viene alla luce, origina la meravigliosa serie di Madonne con il Bambino dalla sacralità assoluta, come è sacro l’atto della nascita. Sacro e Natività si corrispondono, perché la nostra religione fa coincidere il momento più semplice, più naturale e più inevitabile con il momento più sacro: la Natività coincide con la Maternità. Perfino nel momento più terribile, la passione di Cristo, la morte come atto finale di una vita umana esemplare contiene il tema della maternità, la corrispondenza tra una madre e un figlio. Lo vediamo in quel dipinto formidabile che è la Crocifissione nella cappella più alta del Sacro Monte di Varallo, capolavoro di Gaudenzio Ferrari».Ecco le prime indicazioni utili per il nostro presente. In questo dipinto, come in molte altre natività esaminate dai due autori, troviamo innanzitutto «l’evidenza del corpo» di cui ha recentemente scritto Angelo Scola. Maria è una donna di carne che sta per partorire il Verbo incarnato («il diventare carne della Donna precede quello del Figlio», nota Cacciari). Tale incarnazione è decisamente importante oggi, in un’epoca in cui non si riesce nemmeno a intendersi sul significato della parola «donna», in cui il corpo - per usare le parole di Sylviane Agacinski - viene del tutto disincarnato, sottomesso al puro pensiero. Le donne sono ridotte a definizione su un documento, il corpo viene spolpato e ridotto a ragionamento, ad affermazione della volontà del singolo slegata dalla realtà. Disincarnati sono pure i figli, che in taluni casi sono identificati a prodotti «dell’intenzione», cioè della mente, come se il ventre c’entrasse poco. E ancora figli che vengono strapparti alle madri surrogate, come se tra i due corpi non vi fosse legame. Piero della Francesca ribadisce intanto la sessuazione della donna. Il sipario che gli angeli aprono è aperto sulla origine del mondo, che è senza dubbio la vagina di Courbet, ma non soltanto. In Piero, quella origine è il cosmo creato dalla madre col figlio nella pancia: «Nella sua forma si manifesta il disegno divino del mondo» (Cacciari). La generatività della donna di questi tempi è negata, osteggiata, si pensa di aiutare l’indipendenza femminile cancellandone il tratto fondamentale, la distinzione che la rende altro dall’uomo. In Maria invece c’è femminilità inestinguibile, con due tratti fondamentali: la relazione e il coraggio. Il sì che la Madonna dice all’angelo nell’annunciazione non è segno di sottomissione, ma di affidamento e, ancora, di apertura. Accettazione del rischio, dell’ignoto, del totalmente altro che è Dio ma anche la persona nuova che cresce nelle viscere. È, questo, il coraggio che oggi ci manca. Così come ci manca il senso del limite, cosa che ci rende in realtà meno liberi. Del resto, scriveva Benedetto XVI, «la libertà di un essere umano è la libertà di un essere limitato ed è quindi limitata essa stessa. Possiamo possederla soltanto come libertà condivisa, nella comunione delle libertà: solo se viviamo nel modo giusto l’uno con l’altro e l’uno per l’altro».Consapevolezza del limite significa anche confronto con la fatica e il dolore. Quello che Maria affronta guardando il figlio crocifisso: nel dolore del parto la prefigurazione dello strazio finale. Maria affronta questa sofferenza, la comprende e questo la rende capace di accogliere tutto il dolore del mondo, tutte le lacrime sono stelle sul suo manto blu. Che esempio, per una civiltà che non sa gestire la fatica e vive di soddisfazione immediata. Anche questo è l’avvento: attesa paziente di un appagamento lontano. Una fatica ruvida, certo, ma con una consolazione: la bellezza che ci circonda e di cui l’uomo è capace. Una bellezza che esplode nelle natività, capolavori che invitano a non disperare nonostante tutto.

(Ansa)

Il ministro dell'Interno e' intervenuto, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, alla presentazione dell'edizione 2026 del calendario della Polizia di Stato alle Terme di Diocleziano a Roma.