2020-12-04

Lo strano amore a distanza di Ciajkovskij

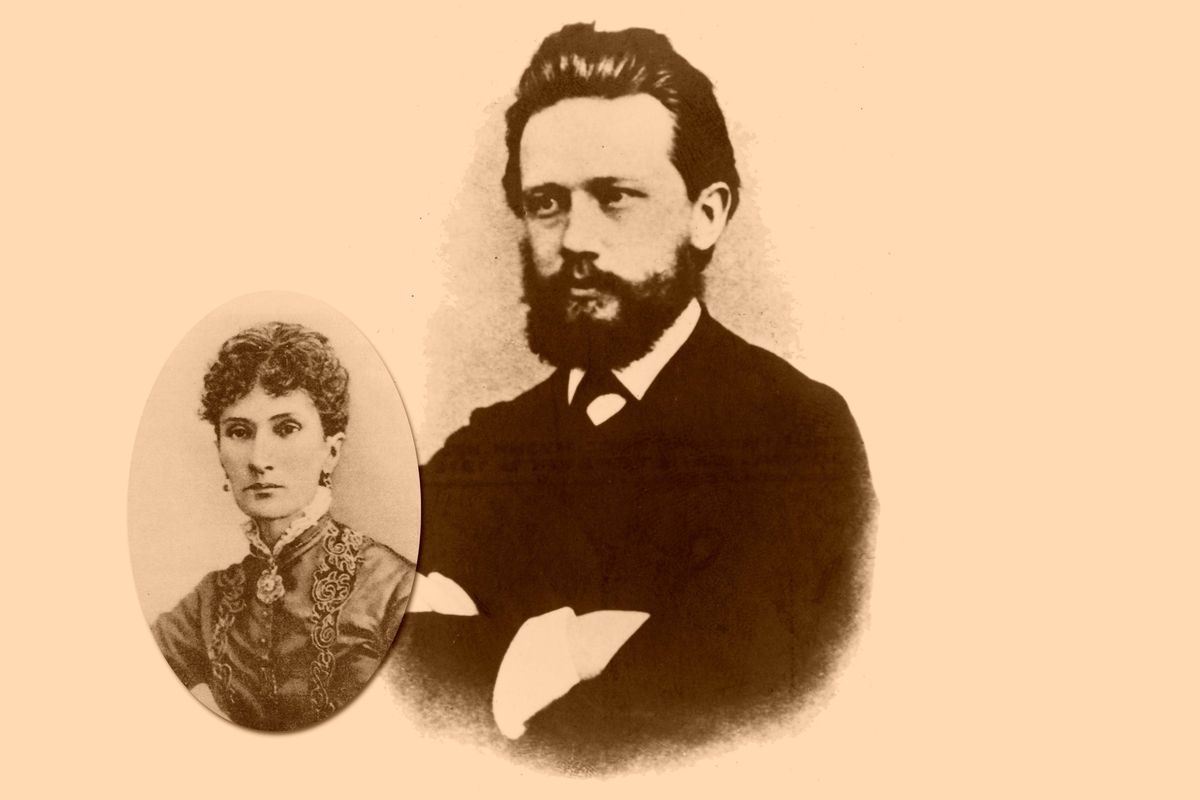

Petr Ilic Ciajkovskij, (Getty images)

Il grande compositore ebbe per tutta la vita una fitta e affettuosa corrispondenza con Nadezda von Meck, facoltosa ereditiera russa che ne finanziò l'attività, a patto di non incontrarsi mai. Grazie alla sua ospitalità, visitò l'Italia innamorandosi di Firenze e Venezia.Fu un allievo di Petr Ilic Ciajkovskij, il violinista Iosif Kotek, a fargli conoscere quella che sarebbe divenuta la sua mecenate e confidente Nadezda Filaretovna von Meck, ricchissima signora della società moscovita con un amore appassionato per la sua musica. Da subito costei gli manifestò il desiderio di conoscerne le composizioni testimoniandogli ammirazione sconfinata. I due ebbero una fittissima corrispondenza che durò per quasi tutta la vita del musicista, mantenendo però un patto: non si sarebbero mai dovuti incontrare.Dopo una prima serie di lettere, Ciajkovskij le rispose: «La ringrazio di cuore per le amabili e lusinghiere parole che mi ha scritto. A un musicista come me, che ha incontrato tanti insuccessi e tante delusioni, è di grande conforto sapere che esiste un piccolo numero di persone come lei, così fervidamente e sinceramente appassionate per la sua arte». Ma chi è, dunque, questa signora von Meck, chiamata a rappresentare una parte così determinante nella vita del nostro musicista? Nadezda, figlia di un possidente russo, aveva nove anni più di Ciajkovskij. Quando nel 1876 il marito, dopo ventotto anni di matrimonio, morì, lasciò in eredità alla consorte un patrimonio di molti milioni. La von Meck non era una semplice mecenate ricca, ma una profonda conoscitrice della musica e desiderava ricevere illuminazioni dalla persona che lei ammirava tanto. Testimonianza di questa profonda conoscenza della musica, è questa lettera in cui pose al compositore domande sul suo processo creativo: «Mi spieghi una volta come compone. Come si compie in lei il processo della creazione. Che cosa nasce prima nella sua mente: la melodia o l'armonia? Oppure nascono entrambe contemporaneamente? Come compone per orchestra? Le sue idee sono fin dal principio legate ad alcuni strumenti?». Ciajkovskij rispose pazientemente con le seguenti parole: «Lo stato d'animo nel quale si lavora ha la massima importanza. Si inganna chi crede che l'artista sia in grado di esprimere le sensazioni che prova nel momento stesso dell'emozione. Sono capace di lasciarmi penetrare da un estro creativo pieno di serenità e di gaiezza senza avere una particolare ragione di gioia. Al contrario, saprei comporre un'opera dalle tinte fosche e malinconiche in un momento assolutamente pacifico. Comunque sia, la condizione essenziale per creare è questa. Liberarsi almeno per qualche tempo da tutte le preoccupazioni della vita quotidiana e abbandonarsi totalmente alla vita dell'arte. Si dimentica tutto quello che sta intorno. L'anima vibra di una emozione inafferrabile, per così dire, celeste. È assolutamente impossibile seguire nell'inconscio il suo misterioso cammino. Il tempo passa completamente inavvertito. Un tale stato è qualcosa di simile al sonnambulismo. Nulla è più nocivo per un artista che l'abbandonarsi alla pigrizia. Non si deve aspettare la folgorazione. Essa è un ospite che malvolentieri viene a visitare gli indolenti. L'ispirazione appare soltanto a colui che l'invoca».La von Meck un giorno si trovò a Firenze con al seguito otto domestici, due cuochi e due cocchieri, tutti russi, che provvidero alle esigenze della famiglia. La signora prese in affitto Villa Oppenheim, una grande dimora sul Viale dei Colli fuori di città non lontano da San Miniato. Insistentemente espresse il desiderio che l'amico venisse ad abitare nelle vicinanze: poco lontano dalla sua villa c'era una casetta affondata nel verde e che sembrava fatta apposta per farlo lavorare in tranquillità assoluta. Con gran piacere Petr accettò l'invito dichiarando che se ella lo avesse desiderato, egli sarebbe stato disposto a seguirla anche in capo al mondo.In una lettera Ciajkovskij raccontò: «Durante il mio viaggio verso Firenze, mi turbava alquanto il pensiero che lei abitasse talmente vicino a me che incontrarla sarebbe stato inevitabile. Avevo addirittura qualche sospetto che essa mirasse proprio a questo. Ma una lettera di lei all'arrivo, ha dissipato ogni dubbio e mi ha tranquillizzato pienamente in proposito». Rispose lei: «Sia benvenuto a Firenze mio caro, adorato ed impareggiabile amico. Come sono lieta mio Dio. Che gioia grande sapere per me che lei è vicino. Conoscere le stanze che abita. Pensare che ammira lo stesso panorama che io stessa ammiro. Che respira la stessa aria che io respiro. È una felicità indescrivibile!». L'indomani del suo arrivo egli rispose di nuovo: «Non trovo parole, amica cara, per esprimerle il mio incanto per tutto ciò che mi circonda. Ieri non potevo prendere sonno. Giravo per la mia splendida casa e assaporavo l'incomparabile silenzio. Pensando a Firenze che amo tanto, distesa ai miei piedi. E a lei di saperla tanto vicina».All'amore che Ciajkovskij aveva per l'Italia corrispondono due capolavori quali Capriccio Italiano per orchestra ed il Sestetto per archi Souvenir de Florence. Diversi furono i viaggi in Italia in varie città fra cui Venezia, Genova, Sanremo, Firenze, Roma, Napoli. Venezia gli piacque molto: l'atmosfera smorzata di quella città tanto romantica esercitò un'azione benefica sul suo stato animo sempre instabile. Vi prese in affitto due camere con vista splendida sulla laguna, per sé e per Aljoscia. Questi era il suo fedele servitore, cui Petr, morendo, lasciò per testamento una discreta rendita da dividere con la moglie. Avendo venerato il padrone come un dio, comprò coi suoi mezzi la casa abitata dal maestro negli ultimi anni e ne fece un museo.Ciajkovskij aveva una predilezione ed un amore sconfinato per Mozart. Essendo lui di carattere instabile e portato alle più cupe malinconie, la sua musica lo rasserenava ed era come un balsamo per il suo animo tormentato. Egli associava Wolfgang Amadeus Mozart al Nuovo Testamento che rappresentava un amore sconfinato per l'umanità, mentre l'Antico Testamento era per lui la legge e la giustizia e per tale motivo lo accomunava a Ludwig van Beethoven. Ecco le sue parole: «Mozart era una natura geniale, candida, mite come una colomba, timido come una fanciulla e come estraneo a questo mondo. Mai ci si imbatte in qualche suo atteggiamento che denoti soddisfazione di se stesso o vanagloria; si ha l'impressione continua che egli non abbia la benché minima idea della grandezza del suo genio».Molte erano le sue simpatie o antipatie per i grandi della sua epoca. Su Richard Wagner, ad esempio, scrisse: «Sto leggendo la partitura del Lohengrin che ho portato con me. Io sono ben lontano dell'essere un wagneriano e Wagner stesso, come personalità, suscita in me sentimenti di antipatia, ma non posso non riconoscere la sua genialità e il suo enorme talento musicale. Talento che non si è mai mostrato così chiaramente come nel Lohengrin. Quest'opera rimarrà sempre la gemma della sua produzione. Dopo questa opera il suo talento ha cominciato a declinare, forse a causa della rovinosa superbia dell'uomo che ha perso il senso della misura, cominciando a superare ogni limite. Quello che ha scritto dopo Lohengrin appartiene a quel genere di musica di non facile comprensione. Farci ascoltare per quattro ore filate una sinfonia interminabile, ricca di sontuose bellezze orchestrali ma povera dal punto di vista della chiarezza e della semplicità espositiva, far cantare agli interpreti per quattro ore di seguito, evidentemente non è questo l'ideale a cui dovrebbero tendere gli autori contemporanei».

Cartelli antisionisti affissi fuori dallo stadio dell'Aston Villa prima del match contro il Maccabi Tel Aviv (Ansa)

Il neo sindaco di New York Zohran Mamdani (Ansa)