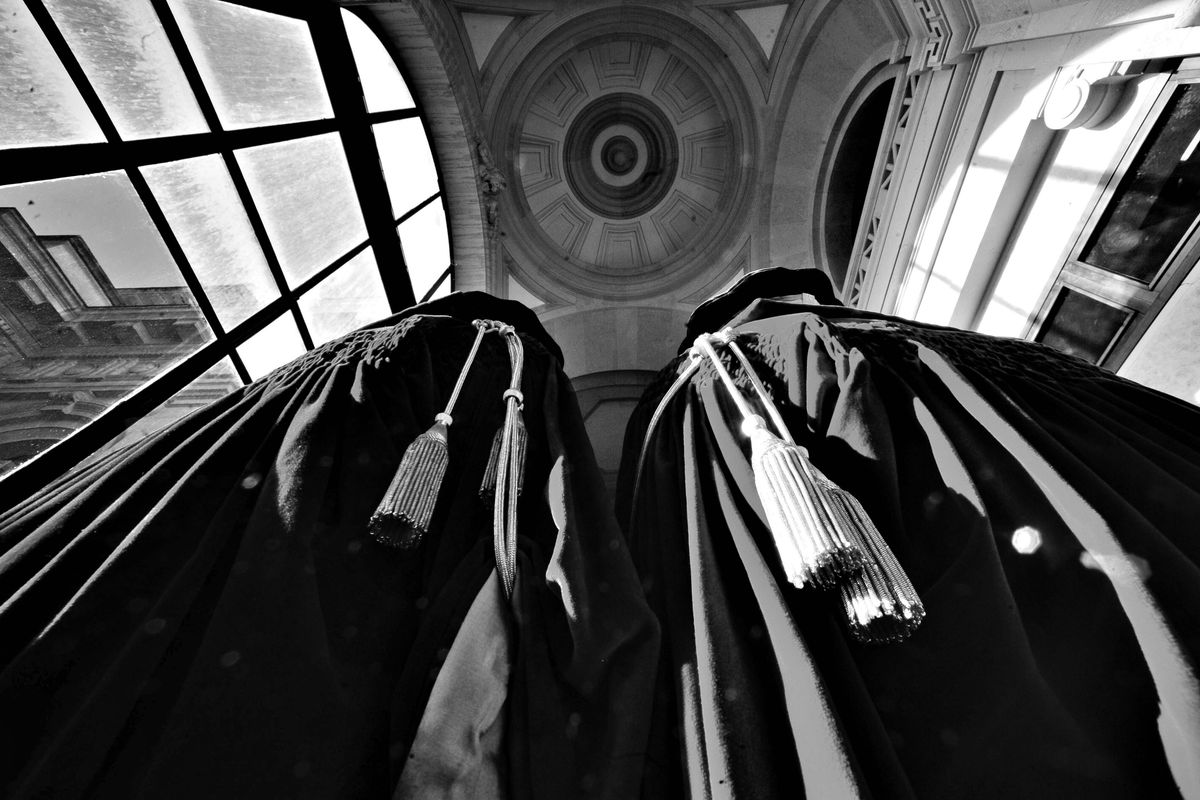

Per limitare gli errori dei magistrati va limitato il loro potere decisionale

Il recente caso dell’immigrato nigeriano resosi responsabile dell’omicidio di una giovane donna in un parco di Rovereto e nei confronti del quale sarebbe stata, in precedenza, più volte sollecitata, invano, da parte di organi di polizia, l’applicazione di un’adeguata misura cautelare, ritenuta invece inopportuna dal pubblico ministero, ha riportato ancora una volta d’attualità l’annosa questione della mancata previsione, nell’ordinamento giuridico, di una responsabilità del magistrato quando da una sua scelta rivelatasi sbagliata sia derivato un danno ingiusto. Ciò in difformità - si osserva - di quanto invece si verifica quando la scelta sbagliata o una condotta comunque produttrice di danno sia addebitabile ad un qualsiasi altro soggetto, che l’abbia posta in essere nell’esercizio della sua attività professionale o d’istituto.

Per la verità, una possibile responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni è già prevista dalla legge 117 del 1988, ma appare innegabile che essa, nell’intento di salvaguardare il principio costituzionale di indipendenza della magistratura, è stata sottoposta a condizioni assai più restrittive rispetto a quelle operanti per la generalità dei cittadini. Di qui il diffuso convincimento che tale normativa necessiti di una profonda revisione, essendosi essa rivelata, di fatto - si sostiene - come uno strumento volto a garantire, più che il suddetto principio costituzionale, la posizione di ingiustificato privilegio del quale ogni singolo magistrato verrebbe a godere, in contrasto (tra l’altro) con un altro e più generale principio costituzionale, che è quello dell’uguaglianza fra tutti i cittadini, previsto dall’articolo 3 della Carta fondamentale.

Non c’è dubbio che tale convincimento sia sostenuto da plausibili ragioni, a fronte dei sempre più numerosi casi in cui, per un verso o per un altro, le decisioni giudiziarie si rivelano come indebitamente lesive di legittime aspettative di giustizia sostanziale, in quanto frutto di preconcetti ideologici o di ambizioni personali dei singoli magistrati che le hanno adottate. Vi è però da chiedersi se, ampliando i casi in cui il magistrato può essere chiamato a rispondere di scelte da lui operate nell’ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla legge non si dia luogo ad un rimedio peggiore del male. Occorre infatti considerare che l’attività del magistrato, a differenza di quella di altri funzionari o dei normali professionisti, crea pressoché necessariamente degli scontenti tra coloro che, in un modo o nell’altro, ne vengono toccati. Se il magistrato dà ragione a uno deve dare necessariamente torto ad un altro, che, quindi, non gliene sarà grato. Se adotta una misura cautelare nei confronti di chi ritiene gravemente indiziato di reato avrà il plauso della vittima di quel presunto reato, ma certamente non quello del destinatario della misura. E viceversa, qualora la misura, invece, non venga adottata. Di qui il pericolo che, a fronte della prospettiva di poter essere facilmente chiamato a rispondere delle conseguenze della propria scelta, il magistrato opti non per quella che, a torto o a ragione, gli sembra la più giusta o la più opportuna, ma per quella che presenti, per lui, il minor margine di rischio. Potrebbe, in altri termini, prendere piede, anche nell’ambito della funzione giudiziaria, quella tendenza «difensivistica» che è già, purtroppo, largamente (e comprensibilmente) presente, in particolare, tra gli esercenti la professione sanitaria e tra i pubblici amministratori, a causa della facilità con la quale gli uni e gli altri possono trovarsi a dover fronteggiare, in sede giudiziaria, le accuse e le pretese risarcitorie di quanti, per le più varie ragioni, si sentano insoddisfatti del loro operato.

Se così è, altra dovrebbe essere, dunque, la via preferibilmente da seguire per porre un freno (pur non potendola eliminare del tutto) all’indebita incidenza che le personali inclinazioni ed ambizioni dei singoli magistrati possono assumere sulle decisioni da essi adottate: vale a dire quella di ridurre drasticamente i margini della loro discrezionalità, restituendo alla legge la funzione che dovrebbe esserle propria e che, invece, nel corso degli anni (anche per effetto di numerose - e discutibili - pronunce della Corte costituzionale) le è stata in larga parte sottratta: quella, cioè, di fissare essa stessa, direttamente e nel modo più rigido possibile, le condizioni in presenza o in assenza delle quali il magistrato può o deve, a seconda dei casi, adottare le proprie decisioni. Il che non significa affatto ledere l’indipendenza della magistratura, ma soltanto riportarla alla sua originaria e propria funzione, che è soltanto quella di far sì che la verifica, in ciascun caso concreto, della sussistenza o meno di quelle condizioni, possa aver luogo senza indebite interferenze da parte di altri poteri dello Stato. Tanto per fare un esempio, quindi, una volta stabilito per legge (come , in realtà, si è fatto, con un’apposita norma contenuta nell’articolo 275 del codice di procedura penale) che per determinati reati di particolare gravità o allarme sociale, sia da presumersi adeguata, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, l’applicazione della custodia cautelare in carcere, non si dovrebbe poi lasciare (come pure si è fatto) che sia rimessa alla mera ed insindacabile discrezionalità del pubblico ministero la decisione se avanzare o meno al giudice la relativa, necessaria richiesta, in assenza della quale la misura non può essere disposta. In questo caso l’indipendenza da riconoscersi al pubblico ministero dovrebbe essere soltanto quella avente ad oggetto la verifica, nel caso concreto, della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

D’altra parte, su di un piano più generale, dovrebbe apparire chiaro che, quando l’assoluta indipendenza della magistratura da ogni altro potere non sia bilanciata da una riduzione al minimo della sfera di incontrollabile discrezionalità di cui essa può fruire nell’esercizio delle sue funzioni, si viene necessariamente a dar luogo ad una situazione di squilibrio del tutto contraria alla lettera ed allo spirito della Costituzione. Quello della magistratura diviene, infatti, un potere pressoché sovrano ed assoluto, in contrapposizione, effettiva o potenziale, agli altri poteri dello Stato. E vale allora ricordare che se è vero che, secondo il celebre detto di Giulio Andreotti, «il potere logora chi non ce l’ha», è altrettanto vero che, secondo il non meno celebre detto di Charles Louis Secondat, barone di Montesquieu, «il potere corrompe; e il potere assoluto corrompe assolutamente».

Pietro Dubolino

Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione