Nelle università occidentali la censura si fa sempre più opprimente. Come se ne esce? Un libro di 30 anni fa del filosofo Alasdair MacIntyre indicava la via: «Agli studenti occorre una pratica di dissenso obbligatorio, come all'epoca dei tomisti».Nel 2018, un articolo del commentatore omosessuale e cattolico Andrew Sullivan si intitolava: «We all live on campus now». Secondo l'autore, la società intera si stava trasformando in un gigantesco campus universitario. E, a dirla così, potrebbe sembrare una cosa bella. Ricerca intellettuale e spensieratezza giovanile: cosa c'è di meglio che vivere in un campus? Il senso dell'articolo, tuttavia, era esattamente opposto: Sullivan intendeva dire che l'intolleranza, la chiusura mentale e l'aggressività ideologica che si erano impadroniti degli atenei statunitensi stavano esondando oltre le mura della cittadella accademica per infettare il resto della società. Tre anni dopo la situazione non è certo migliorata, se è vero che, proprio in questi giorni, un gruppo di docenti ha deciso di dar vita ad Austin, in Texas, a un ateneo pensato espressamente per schivare la censura woke. Come si è giunti a deformare l'istituzione universitaria sino a questo punto? Qualcuno, in verità, aveva previsto per tempo la deriva di un'università non più capace di ospitare i dissensi: nel 1990, a due anni di distanza dalla sua opera principale, After Virtue, il filosofo americano di origini scozzesi, Alasdair MacIntyre, dava alle stampe Three Rival Version of Moral Enquiry. Encyclopaedia, Genealogy and Tradition (University of Notre Dame Press), tre anni dopo tradotto in italiano con il titolo Enciclopedia, genealogia, tradizione. Tre versioni rivali di ricerca morale (Massimo). MacIntyre, che oggi ha 92 anni, ha rappresentato l'ala più radicalmente anti liberale della corrente dei communitarians, i filosofi che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno rivalutato i concetti di identità, comunità e tradizione nel contesto intellettuale nordamericano. Nel saggio in questione, MacIntyre proponeva di ripensare l'università «come luogo di dissenso forzato, di obbligata partecipazione al conflitto». Anziché avere un'istituzione che promuove un'ideologia specifica, ma la contrabbanda per sapere neutrale e censura i punti di vista divergenti, il filosofo proponeva di mettere in chiaro l'adesione di ciascun attore accademico a una scuola o tradizione, ma anche di allenarlo a un confronto leale e razionale con le altre scuole e tradizioni, sull'esempio delle disputatio medievali. Ritrovare la libertà perduta abbandonando il liberalismo e tornando al medioevo? Può sembrare contro intuitivo, ma il pensatore lo argomentava in modo affascinante. Nel suo saggio del 1990, MacIntyre rivolgeva una critica serrata all'illuminismo ispiratore dell'enciclopedismo, nello specifico della nona edizione dell'Enciclopedia britannica, iniziata nel 1875. In essa, spiegava, si ritrova quel punto di vista eminentemente moderno che tende a svalutare ogni altra forma di pensiero, contemporanea o passata. MacIntyre ironizza, facendo i nomi degli estensori dell'Enciclopedia britannica: «Dove una volta regnavano la barbarie, la grossolanità e la superstizione, ci sono adesso Adam Gifford, Thomas Spencer Baynes e Agnes Mary Clerke». Caratteristica saliente di questo approccio è il fatto di non sapersi mettere «nei panni dell'altro»: quando gli enciclopedisti sostengono la superiorità del proprio punto di vista rispetto a quelli «selvaggi» lo fanno in base a criteri di giudizio totalmente interni alla propria tradizione. I limiti che gli enciclopedisti vedono nel pensiero «selvaggio» sono tali solo per gli enciclopedisti stessi: un «selvaggio» non riuscirebbe a comprendere una simile critica alla propria cultura. MacIntyre, che non è un relativista, pensa invece che sia possibile individuare una sorta di «superiorità razionale» di una tradizione sulle altre, ma, conformemente a un punto di vista aristotelico e tomista, ritiene che essa risieda «nella sua capacità non solo di identificare e di caratterizzare i limiti e le insufficienze della tradizione avversaria così come queste sono state individuate secondo i suoi propri criteri, e che essa non sa spiegare o risolvere per mancanza di risorse, ma anche di spiegare e di capire quei medesimi limiti e insufficienze in modo abbastanza preciso». Si tratta, insomma, di riconoscere gli altri punti di vista come legittimi, ma al contempo di dimostrare perché essi non tengano in base ai loro stessi presupposti. Da qui l'idea di rivoluzionare il dibattito accademico: si tratta, spiega MacIntyre, di vedere «l'università intesa come luogo di dissenso forzato, di obbligata partecipazione al conflitto, dove una responsabilità fondamentale dell'educazione universitaria sarebbe quella di avviare gli studenti al conflitto. In un'università simile, chi insegna e chi fa ricerca dovrebbe svolgere un doppio lavoro. Da un lato, infatti, ciascuno di noi parteciperebbe al conflitto in qualità di protagonista di qualche prospettiva», intavolando «un'accesa discussione con altre prospettive avversarie»; dall'altro lato, «ciascuno di noi dovrebbe ricoprire un secondo ruolo, non tanto di difensore di una specifica posizione intellettuale, quanto piuttosto quello di chi si impegna a sostenere e a ordinare i conflitti in corso, a fornire e corroborare i mezzi istituzionalizzati che permettono di esprimerli, a trattare le modalità di incontro tra gli avversari, a garantire che le espressioni della parte rivale non vengano soffocate in modo illegittimo, a sorreggere l'università - non come il teatro di un'oggettività neutrale, come nel caso dell'università liberale […] - ma piuttosto come teatro di conflitti in cui venga riconosciuto anche il genere di dissenso morale e teologico più radicato». Non è il conflitto, insomma, che genera intolleranza, ma solo la sua rimozione ipocrita.

«Pluribus» (Apple Tv+)

In Pluribus, da venerdì 7 novembre su Apple Tv+, Vince Gilligan racconta un mondo contagiato da un virus che cancella le emozioni e il conflitto. Un’apocalisse lucida e inquieta, dove l’unica immune difende il diritto alla complessità umana.

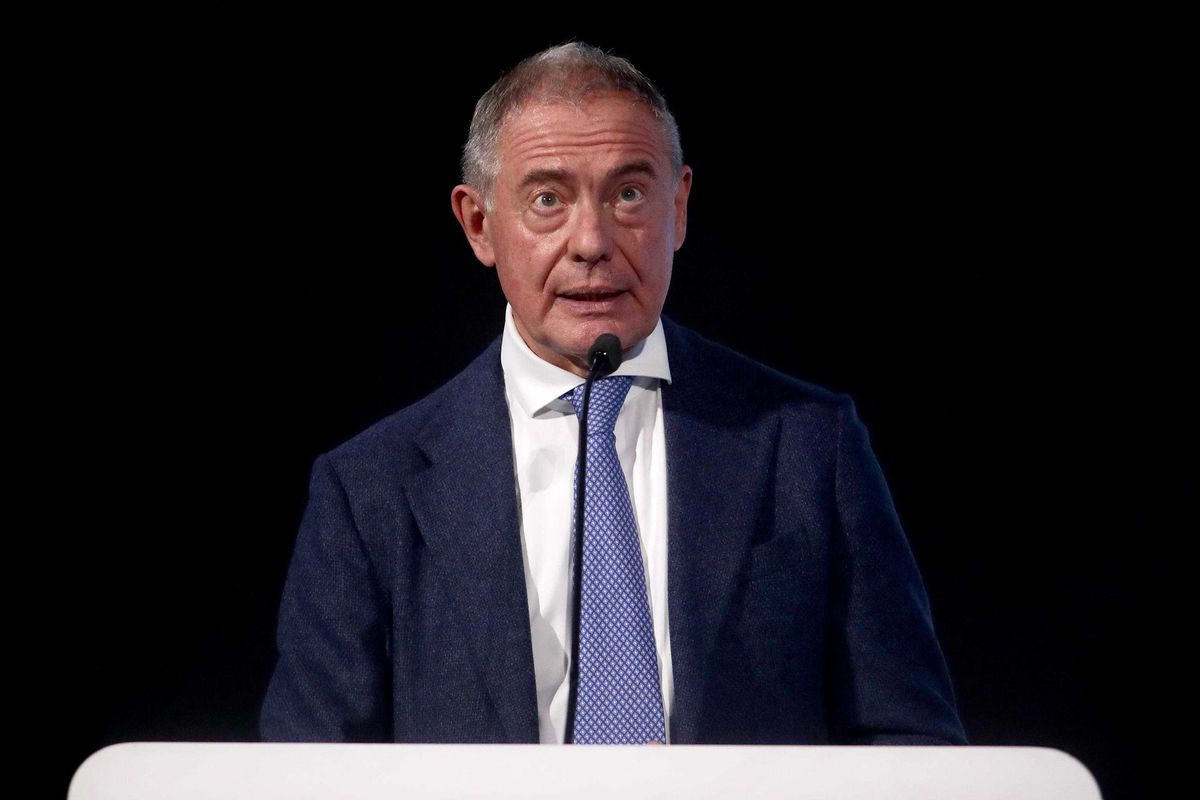

Massimo Recalcati (Ansa)

Massimo Recalcati osa mettere in dubbio la battaglia per le lezioni di affettività e sessualità a scuola, tanto care all’universo progressista cui appartiene anche lui. E subito «Repubblica» rimette in riga il compagno che sbaglia: «La realtà non la decide Valditara».