Il legame con la madre è indissolubile. E Simenon lo visse sulla propria pelle

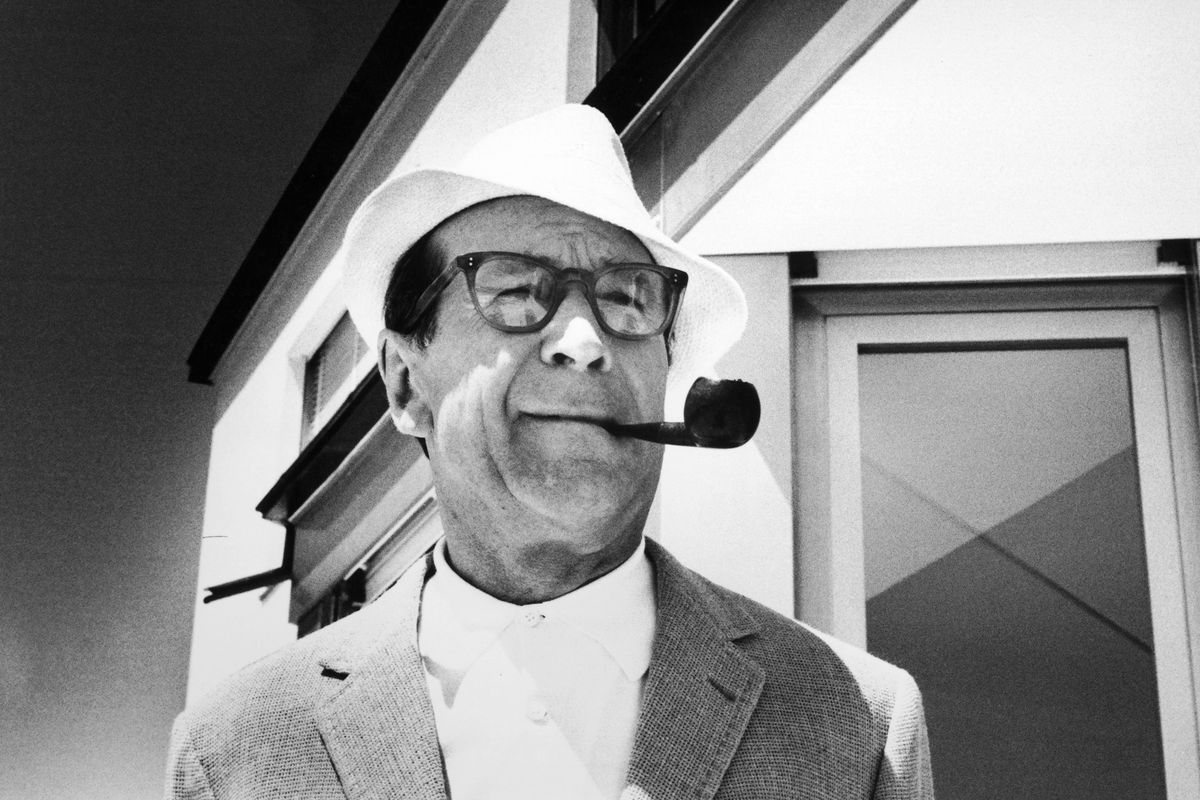

La generazione di autori e autrici di cui faccio parte ha una spiccata tendenza all’autobiografismo, ne è la riprova la quantità di opere che trattano il tema della perdita o dell’addio dei propri genitori. Ma anche le generazioni precedenti dedicavano talvolta libri commoventi a queste indagini sopra la madre o il padre. Una di queste preziose raccolte di impressioni, ricordi e dialoghi spesso mancati è stata scritta da uno degli autori più prolifici della letteratura moderna, nonché tra i più amati, al suo tempo quanto oggigiorno: il belga Georges Simenon. Non è un’opera possente, come le sue memorie o come taluni «romanzi-romanzi», come li apostrofava Andrea Camilleri, parlando dei romanzi non dedicati al personaggio principe della vasta produzione simenoniana, il celebre commissario Maigret.

Come oramai è notorio, Simenon scrisse da giovane centinaia di novelle e romanzi, sotto pseudonimo e quindi nell’arco di oltre quattro decenni poco meno di 200 romanzi col nome con cui è poi divenuto una star mondiale della letteratura. Avendo vissuto in diverse parti del mondo, in Francia soprattutto, ma poi anche negli Stati Uniti e in Svizzera - laddove morirà solitario, dimesso e oramai distante da ogni diceria dell’editoria - le sue storie hanno trovato ambientazione nei luoghi più diversi, dalle città ai piccoli paesi di provincia, sugli amatissimi treni o in antiche case contadine, in castelli sontuosi e decadenti, negli alberghi o per le vie di una grande capitale. Tante le figure di donne, e di madri, che hanno spesso tratto spunto dalla madre vera dell’autore, così come è dichiarato ad esempio nel romanzo autobiografico Pedigree (1948), che scrisse a causa dell’errata quanto clamorosa diagnosi di un medico che gli presagiva al massimo due anni di vita a causa di una cardiopatia.

Sua madre, Maria Brüll, di origini fiamminghe, era, come ci dice uno dei biografi di Simenon, Patrick Marnham nel volume L’uomo che non era Maigret, una donna che sembrava non avere mai abbastanza, al contrario di suo padre, belga, più calmo e silenzioso, che pareva essere uno di quegli uomini che hanno già tutto. Questa differenza di spirito mi è rimasta particolarmente impressa. E dunque è con questa distinzione elementare che mi sono avvicinato alla lettura della Lettera a mia madre (1974), composto da Simenon alcuni mesi dopo che sua madre morì.

Nonostante le diverse contraddizioni presenti in questo come in molti altri memoriali dedicati alla figura di un genitore, il succo della manciata di pagine potrebbe racchiudersi nella seguente asserzione: «Noi non ci siamo mai amati, quand’eri viva - Lo sai bene. Abbiamo fatto finta, tutti e due». Diciamo che dopo una sentenza simile non resterebbe molto da attendersi da un tentativo di ritratto, oltremodo dichiarato nelle primissime righe. Invece le sorprese ci sono, così come gli aneddoti, i ricordi, e tutto quell’indagare sulla storia che manca, perché come intuisce adeguatamente lo stesso Simenon, stupisce constatare «il vuoto che può esistere tra due generazioni».

In genere siamo abituati, in qualità di lettori o spettatori, a saghe familiari ricche di colpi di scena ma dove la memoria viene tramandata da copiosi racconti e riassunti, mentre nel suo caso Simenon riscontra quanto poco sapesse dell’infanzia di sua madre, e nemmeno sapeva quando era morto il nonno, un guardiano delle dighe che cadde in disgrazia e divenne infine cultore della bottiglia. Soprattutto Simenon rimpiangeva di non aver saputo quasi nulla dell’infanzia della madre per capire quando e come lei, crescendo, fosse diventata la donna-madre che lo crebbe, malvolentieri, sfiduciata, pessimista, ruvida. Sua madre indossava occhi «che esprimevano una volontà di ferro, e una diffidenza verso tutti e tutto. […] Non ha mai creduto a nessuno. […] Hai sospettato negli altri menzogna e interesse». E difatti se accadeva qualcosa di negativo in famiglia, Maria Brüll tendeva ad accusare del malfatto Georges, e anche quando lui fu adulto, affermato, e viveva in grandi ville di campagna circondato da servitù e da una numerosa famiglia, lei continuava a temere, chiedendo chi pagasse o temendo che il figlio avesse contratto dei debiti.

Questo carico pesante che il giovane Simenon cercò di rimuoversi andando a vivere da solo giovanissimo, e cercando di sopravvivere come giornalista e scrivendo all’impazzata, lo seguirà comunque per tutta la vita, fino agli ultimi giorni in cui sua madre novantunenne venne ricoverata in ospedale. E quando lui arrivò ed entrò nella stanza dove era ricoverata, sua madre non trovò nulla di meglio che chiedere sorpresa al figlio: «Perché sei venuto, Georges?». Uno sberleffo. Il dottore che la seguiva era una vecchia conoscenza e dopo l’operazione disse chiaramente che alla donna sarebbero rimasti pochi giorni. Dunque lei già sapeva cosa la attendeva.

Le madri, la madre, la mamma... Cerchiamo di capire ogni cosa che dicano e facciano, o che non dicano e non facciano, e alla fine resta un rebus inestricabile. Le madri, in questo caso, ma non meno coi padri, ovviamente.

Questa «lettera», Simenon la cuce come custode di un’occasione: anzitutto per dirle cose che non aveva avuto modo di dirle, da viva. Le ricorda alcuni episodi che per lui sono stati segno di ingiustizia e rammarico, e non sono nemmeno pochi. Come non ricordare d’altronde l’uscita, davvero poco felice, ai tempi della morte di suo fratello? «Che peccato, Georges, che sia stato Christian a morire». Davvero niente male. Il rimpianto è uno dei motori che ruggiscono sotto le righe di opere del genere: il rimpianto di non aver avuto il coraggio di dire, il rimpianto di non aver saputo capire, il rimpianto di non essere stati sufficientemente chiari o espliciti o di aver lasciato perdere qualcosa troppo in fretta. Sussiste una vasta varietà di rimpianti che il silenzio titanico della pagina sembra pronto ad accogliere. Silenzio per silenzio, ci si dice, tanto vale...

Eppure è anche un momento di verità che cela forse una ragione umanissima che sta ancora più alla radice della coscienza: la constatazione che, comunque sia, è stata nostra madre, comunque c’è stato un affetto, un rapporto, una sorta di vicinanza che ok, andava tradotta, andata rivista con occhi diversi, ma è comunque un affetto, un rapporto, una vicinanza. Anche se siamo stati distanti senza dirci nulla per 15, per 30 o per 50 anni, una forma di amore c’è stata, ci ha uniti. Quel che cerchiamo di dire alla fine è che ce lo meritiamo, l’amore, per noi e per chi c’è stato.