È una segnaletica del dolore quella espressa delle parole e i gesti dei bulli. Sono segni di rabbia o disperazione, non parole dotate di senso. Quelle non le possiedono ancora, non le hanno mai avute. Comunque non è davvero per il voto sul registro che picchiano il professore, o perché veramente odiano a morte il compagno più debole che cancellano la lavagna con la sua maglietta. Tecnicamente questi sono acting out, agiti che vengono da infelicità profonde, in un'esistenza priva di strutture e orientamenti motivanti. Consapevolezza e parola non ci sono. Se qualcuno potesse davvero ascoltare le loro rabbie, la loro infelicità, in quello sprofondare all'indietro nella regressione personale e collettiva (che in modi diversi ci riguarda tutti), udrebbe forse una richiesta d'aiuto, di incontro.

Sentirla per noi oggi è difficile perché abbiamo orrore e paura della nuda aggressività. Anche se poi ci cattura quella grondante gel dei talk show, o dei politici, quando ci viene servita come spettacolo per attirare la nostra attenzione. Lusingando e nutrendo così le nostre parti peggiori: volgari e violente come le loro, ma anche espressione del club degli aggressivi affermati. Che però non riconoscono nessuna parentela tra sé e quei bulli privi di parole e di uso di mondo.

Il fatto è che in questo pezzo di storia dopo l'ultima guerra mondiale (in fondo brevissimo, quindi poco significativo), abbiamo prima dimenticato e poi addirittura vietato di ricordare e trasmettere a chi non ha ancora le proprie parole, cos'è e a cosa serve l'aggressività. Dopo due guerre mondiali, i campi di sterminio, con i gulag ancora attivi in Urss, era anche naturale trasmettere l'avversione per la violenza, l'aggressività, l'odio, sperando così di rafforzare il polo delle pulsioni opposte: quelle dell'amore.

Il risultato però di questa rimozione fu che una delle più potenti forze della vita, il conflitto e l'aggressività, venne rimossa dal campo della vita e della coscienza e ricacciata nell'inconscio. Relegata ai filmati sul mondo animale e considerata patologia fra gli uomini. La realtà è invece che di tutto ciò che ha una funzione nel mondo vivente non possiamo fare a meno. E anche se nessuno me lo dice, quando addento una mela esprimo, oltre che la fame, aggressività: per esempio nel mordermela, mangiarmela, e ridurla a torsolo, che butterò via. Tutta questa parte di piacere distruttivo, del mangiarmi la mela è inseparabile dalla parte costruttiva: appunto il mangiarmela, e godermi questa esperienza elementare. Se poi la mia aggressività, deplorata, sparisce del tutto, è un affare per chi mi fornirà subito la mela spoltigliata in una barretta (e trasferisce così l'aggressività alle macchine che me la preparano), ma è un disastro per il mio benessere complessivo. A cominciare dalla mia capacità di intervenire personalmente, creativamente e fisicamente, sul mondo, modificandolo.

Il divieto di ogni aggressività è insomma un affare per il mondo produttivo e finanziario, e una grave perdita di capacità di generare energie, forza e salute per la persona umana. La caduta della spinta riproduttiva e della natalità è legata allo stesso fenomeno: nell'atto sessuale gli aspetti e le dinamiche biologiche, comportamentali e affettive di carattere aggressivo sono molteplici.

Dopo il trauma dei totalitarismi e della guerra, il mondo occidentale in particolare, ha trasferito il monopolio della violenza alle macchine, produttrici di beni di consumo, ma all'occorrenza anche di micidiali armi di distruzione. L'uomo viene così espulso dal gioco fisico, psichico e simbolico della lotta. L'aggressività, rimossa dalla coscienza e cacciata nell'inconscio, è riservata alla tecnica, come altri aspetti fondamentali della vita umana.

È in quel luogo oscuro e incontrollato che diventa mostruosa, e incontenibile. L'energia prima investita nel conflitto si rivolta così contro l'uomo stesso, producendo malattie autoimmuni, molti disturbi psichici e tutte le malattie non trasmissibili (Ncd, non-communicable disease, oggi prima causa di morte per malattia). Il bullismo non è che la minima parte (anche se umanamente devastante) di questo processo antropologico.

Il rifiuto di ogni forma aggressiva, con la sua rinuncia ad educarla in quanto intrinsecamente «cattiva», priva la vita umana di una forza invece indispensabile. E dimentica un insegnamento su cui è costruita l'intera civiltà occidentale. Quello del filosofo greco Eraclito, che nel periodo di fondazione dell'Occidente ricordava come Polemos, il conflitto, è il generatore di ogni cosa, di tutto ciò che vive. La storia umana non si sviluppa proclamando verità eclatanti e astratte, ma mettendo in contatto forze e esperienze opposte. La pace, nel mondo e dentro di noi, nasce dall'energia sprigionata dall'accettare e superare questo problematico incontro, altrimenti è la guerra: la scissione personale e il caos sociale. Non troppo paradossalmente, anche i gesti che hanno tanto disorientato nelle ultime cronache del bullismo sono disperati tentativi di incontrare l'altro: il prof nel suo potere e distanza, il compagno debole nella sua debolezza. Incontri nei quali, come tra bambini ancora piccolissimi, ognuno porta ciò che ha: uno una ciliegia e l'altro tira un sasso.

Ma loro hanno solo questo: sé stessi e rabbia, aggressività. Non un granché, tuttavia energie che finché riescono a dirigersi verso un altro nell'ambivalenza dell'odio/amore e a non rivoltarsi contro di sé in forma di depressione o autodistruzione, hanno ancora possibilità di trasformarsi e costruire. Per poter educare e trasformare l'aggressività però sarebbe necessario riconoscerne il senso, che è sempre quello su cui insisteva Eraclito «l'ombroso»: non si può liquidarla con l'«eh, ma non si deve» del perbenismo tranquillista. Lo sanno anche loro che non si deve; fanno così perché non hanno altro, al momento, che quella rabbia, quella solitudine, e quella violenza.

Si potrebbe almeno cercare di ascoltare quel dolore, quel pugno, quel linguaggio disperato. Allora si sentirebbe, forse, un: «Vedimi, guardami, fai qualcosa. Per me. Non andare avanti perso nei tuoi programmi, le tue circolari, i tuoi registri, come se loro fossero vivi e io non esistessi». Pensate che siano elucubrazioni da psicoanalista, teorie, letteratura? Non è così. È tutto il resto che è astratto: il rendimento, il programma, il profitto, il voto.

Se non c'è l'incontro non c'è niente: nessuno può imparare né insegnare. Come ha spiegato Martin Buber, se non c'è il Tu, se l'altro non può diventarlo, l'Io è solo una figura retorica, una finzione, una posizione burocratica, e non accade niente. L'incontro però, indispensabile ad ogni trasformazione, è una battaglia, in cui ognuno riconosce il valore e il senso dell'altro, come nel Mahabarata. È in battaglia che il giovane Arjuna impara, dalla voce del dio Krishna, che deve combattere. Quindici, venti anni di scuola per un giovane o diventano almeno un combattimento (anche con sé stesso) o sono niente. Non puoi passare quindici o vent'anni, la gran parte della tua giovinezza, per «imparare a produrre», «diventare una risorsa» o altre idiozie del genere. Intanto perché l'imparare come e cosa produrre cambia in continuazione, e non occorre tutto quel tempo.

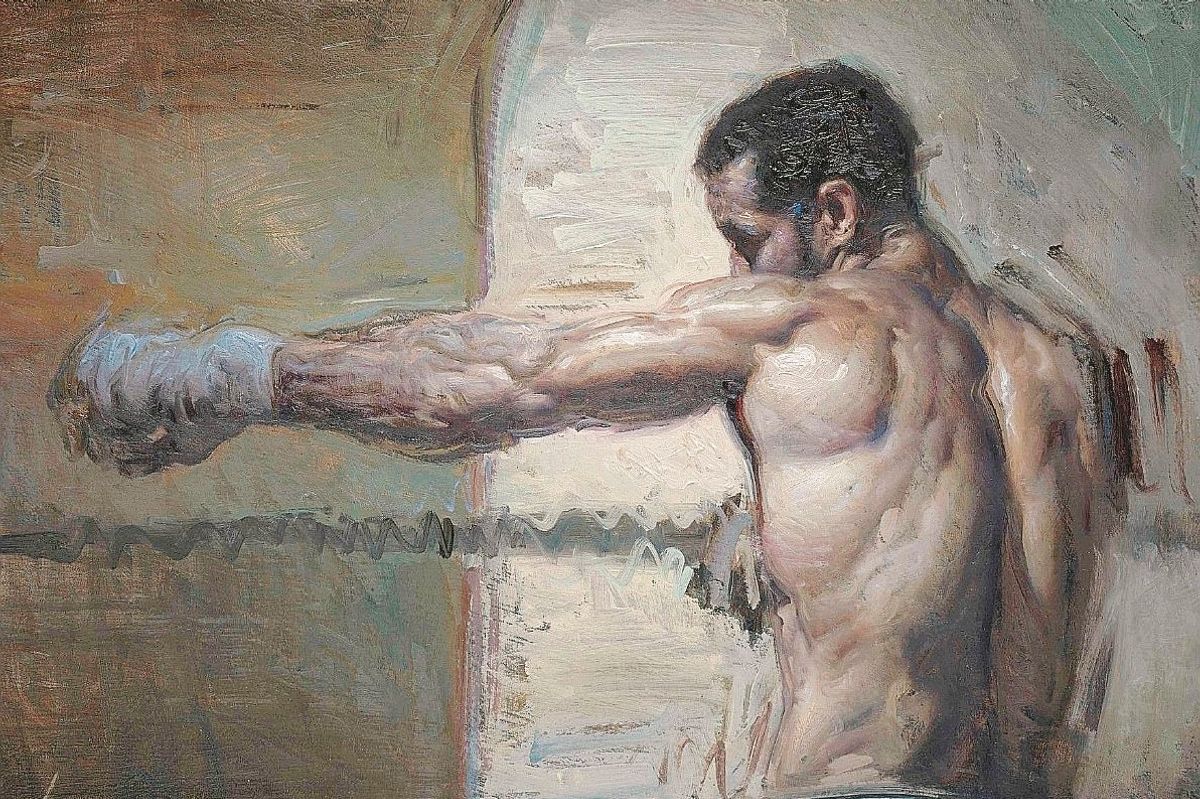

Ma soprattutto perché a scuola devi imparare cose molto più profonde e decisive: a vivere, a farcela, ad amare, a incontrare, a dire la verità. A incontrare l'altro. Insomma a combattere. Tu ce l'avresti anche, la voglia di combattere. Ma nessuno la vuole. Anche molti professori, ai quali è invece indispensabile. Come lo era per il mio di greco, Pietro Scazzoso insigne grecista e pugilatore, che minacciava di prendere a pugni i suoi studenti, adoranti, se non rispettavano la metrica greca recitando l'Iliade, a memoria. Oggi combattere non è materia di studio. Anzi è da reprimere. È lì, e naturalmente fuori, nel mondo, dove tutti o quasi si comportano come i professori che non ti vedono, che parte l'acting out, il gesto disperato. E sei subito bullo. Forse per sempre.

- Lucca, bulli a scuola: ecco il video shock - Video Tgcom24 ›

- Bulli a scuola - YouTube ›

- Bulli a scuola contro il professore, sei ragazzi indagati / VIDEO ... ›

- Bulli a scuola, spesso sono i genitori i cattivi maestri - Toscana - il ... ›

- Tre bulli della scuola di Lucca saranno bocciati ›

- I bulli a scuola figli dell'Italia maleducata ›

- Bullismo a scuola, nuovo video degli studenti di Lucca. La testata ... ›

- Bullismo, perché i video di Lucca parlano di noi e di quello che la ... ›

- Lecce, bulli a scuola umiliano 17enne: la sua maglietta per pulire ... ›

- Bullismo a scuola, a Lecce 17enne vittima dei compagni: con la sua ... ›