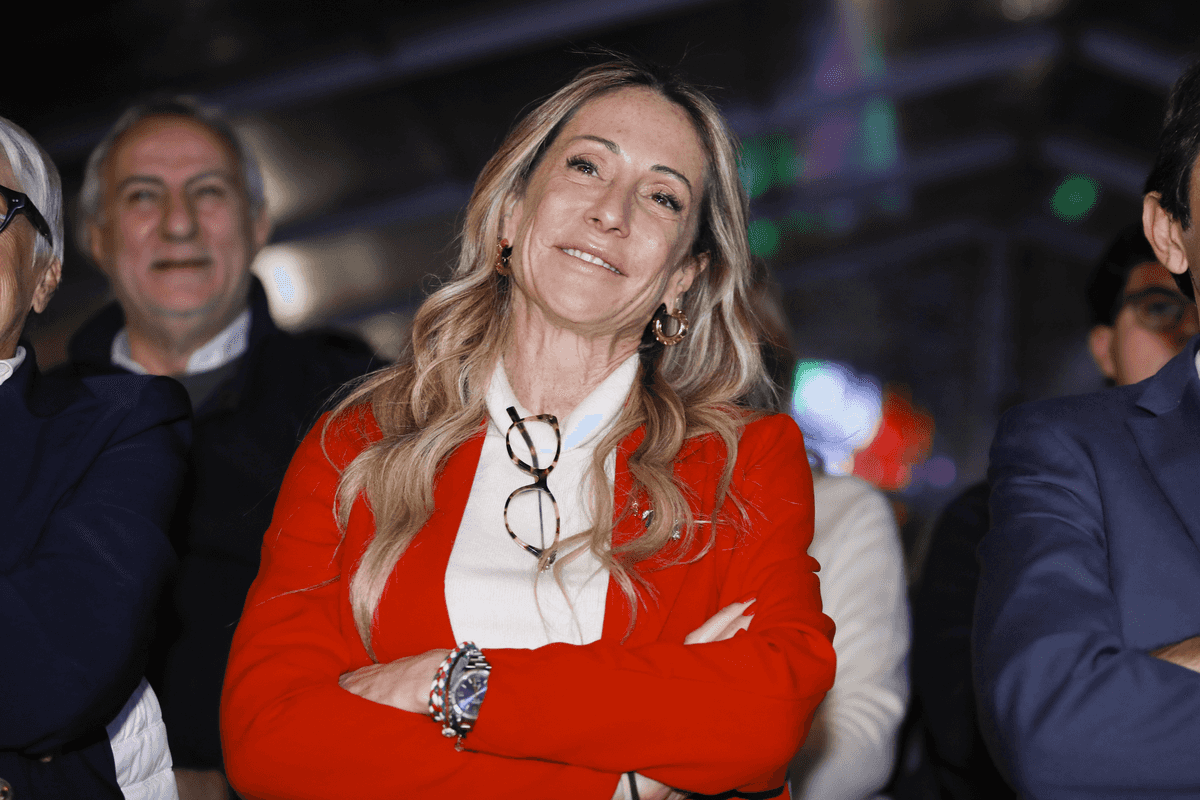

Arianna Meloni: «Sulla giustizia il Pd ha cambiato idea solo per raggranellare qualche voto»

Arianna Meloni è reduce dalla manifestazione del comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati al teatro Franco Parenti di Milano. Ha qualche linea di febbre, ma accetta di parlare con La Verità della riforma della giustizia, del rapporto con le opposizioni e dello scenario internazionale.

Arianna Meloni, come andrà il referendum?

«Vincerà il Sì».

Sicura?

«Sono piuttosto ottimista».

Per quali motivi?

«Nonostante il tentativo di fuorviare il dibattito con inutili polemiche, quando si entra nel merito ci si accorge che si tratta di una buona riforma. Una riforma che dà forza alla magistratura, rendendola più libera e indipendente dalla politica e dalle correnti politicizzate. Inoltre, con l’istituzione dell’Alta corte disciplinare, i magistrati pagano per gli errori che commettono. Ogni anno si registrano quasi mille ingiuste detenzioni. Una situazione che pagano prima di tutto i diretti interessati sulla propria pelle, e poi i cittadini tutti attraverso il conseguente e ingente esborso finanziario dello Stato per i risarcimenti».

Fino a qualche giorno fa la vittoria sembrava più sicura mentre ora è tornata in discussione?

«Non mi risulta. Certamente, c’è chi ha trasmesso un messaggio fazioso, spostando il dibattito sul piano politico e contro il governo, più che sul merito della legge».

Qualcosa vi ha convinto a impegnarvi maggiormente nella campagna referendaria?

«La riforma della giustizia è un punto qualificante del programma di governo. È una riforma storica, da 30 anni nessuno è riuscito a realizzarla. Questo governo ci sta riuscendo perché è stabile. Non inventiamo nulla di nuovo, ma realizziamo i punti del programma perché, grazie a questa stabilità, possiamo fare le riforme che gli italiani aspettano da decenni. Questa è una delle più importanti. Credo che gli italiani debbano ricordarsi quanto incide il funzionamento della giustizia sulle loro vite. Coloro che scelgono di votare No non otterranno di sicuro l’effetto di mandare a casa il governo Meloni, ma rischiano solo di tenersi una giustizia che non funziona».

Premesso che per gran parte della sinistra e della magistratura si tratta di un voto contro il governo, l’impegno diretto di Giorgia Meloni e di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, può rivelarsi un boomerang?

«Siamo persone molto coraggiose nel rappresentare le nostre idee. Non temiamo boomerang o autogol, anche perché i sondaggi danno Fdi al 30% e Giorgia è tra i leader più amati degli ultimi decenni».

C’è il rischio che si riproduca lo schema visto con il referendum per la riforma del Senato promosso da Matteo Renzi?

«Innanzitutto, bisogna dire che Renzi arrivò al governo senza passare dal voto popolare. In secondo luogo, non godeva di quella fiducia che oggi gli italiani nutrono per l’attuale premier. Infine, come detto, credo che gli elettori sappiano che questo non è un voto sul governo, ma per i cittadini, per rendere l’Italia più moderna, più efficiente e più giusta. Il voto sul governo ci sarà tra un anno, quando gli italiani potranno decidere se Giorgia Meloni ha lavorato bene o no».

A Piazzapulita Renzi ha detto che nel 2027 vincerà il campo largo perché gli italiani si sono accorti che Giorgia Meloni è un bluff.

«Al di là di come la pensa Renzi, credo che, per vincere, il campo largo dovrebbe prima di tutto produrre un programma comune e magari trovare un leader unico e credibile per tutta la coalizione. Frammentato com’è, dubito che ci riesca. Quanto al centrodestra, stiamo realizzando il nostro programma punto per punto».

Lei chiuderà la campagna il 19 a Roma, avete pensato anche a un momento finale di tutta la maggioranza?

«Ci stiamo impegnando tutti molto, stiamo facendo eventi in tutta Italia».

Tutti i partiti della maggioranza sono convinti allo stesso modo dell’importanza di vincere il referendum o da qualcuno vi aspettavate un maggior impegno?

«Mi sembra che stiamo lavorando tutti pancia a terra. Consapevoli che non si tratta di una riforma di partito, ma di un cambiamento fondamentale per gli italiani».

Lo conferma anche il fatto che alla manifestazione di Milano non avete esposto simboli?

«Abbiamo scelto di privilegiare la visibilità del Sì su quella del simbolo di partito».

Come spiega il fatto che il Pd aveva nel suo programma la separazione e l’Alta corte disciplinare fin dalla Bicamerale di D’Alema…

«Fin dal tempo dell’ex partigiano Giuliano Vassalli».

… E ora la segretaria Elly Schlein si schiera con il No?

«Lo spiego con il fatto che per il Pd diventa più importante raggranellare qualche voto di schieramento contro la Meloni piuttosto che fare una riforma che gran parte della sinistra condivide. Tant’è vero che ci sono molte persone intellettualmente oneste di quell’area che stanno facendo campagna per il Sì».

Perché una nutrita schiera di magistrati, da Nicola Gratteri a Nino Di Matteo fino a Henry John Woodcock, in passato favorevoli al sorteggio del Csm, ora contrastano la riforma?

«Perché vogliono difendere lo status quo».

In che modo pensa che questa riforma possa aiutare a superare le sentenze politiche sull’immigrazione e i divieti ai rimpatri?

«Attraverso il sorteggio del Csm che renderà i magistrati liberi dalle logiche delle correnti, mettendoli in grado di rispondere solo allo loro coscienza e a quello per cui hanno studiato. E attraverso l’Alta corte disciplinare, per cui i magistrati che sbagliano risponderanno dei loro errori. Grazie a questi due nuovi strumenti avremo una giustizia giusta e non ideologizzata».

Qual è la sua opinione sulla vicenda della famiglia del bosco?

«Ritengo che sia utile andare a fondo. In uno Stato di diritto la magistratura dovrebbe applicare le leggi in modo uniforme, in questo caso si ha l’impressione di un accanimento ideologico nei confronti di una famiglia solo perché non se ne condivide lo stile di vita. Togliere i figli ai genitori è una misura estrema, che dovrebbe essere applicata solo in casi in cui si siano appurati gravi abusi, ex post e non ex ante».

Anche in questo caso siamo di fronte a un eccessivo interventismo degli apparati sulla vita dei cittadini?

«Altroché. Lo stesso avviene, per esempio, anche quando un magistrato decide di non convalidare la permanenza nei Cpr di immigrati irregolari con procedimenti penali gravissimi come stupro, stupro di gruppo e pedofilia».

L’establishment e i poteri forti vivono il governo Meloni come una parentesi troppo lunga?

«Noi facciamo politica perché siamo al servizio dei cittadini. Ci interessano poco l’establishment, i salotti e i poteri forti».

Quanto lo scenario internazionale con le guerre in Ucraina, in Israele e ora in Iran ha complicato l’azione di governo?

«È chiaramente uno scenario molto complicato che preoccupa tutti. Abbiamo però la fortuna di avere un leader autorevole come Giorgia Meloni che gode di grande stima internazionale. E che sta lavorando su tutti i fronti per una de-escalation del conflitto e mettere in sicurezza gli italiani che vivono in quell’area».

Speravate in un rapporto più lineare e meno turbolento con la nuova amministrazione americana?

«Non siamo qui a misurare simpatie o antipatie. I rapporti sono quelli di un capo del governo con il presidente degli Stati Uniti, nostro storico alleato, eletto da milioni di americani».

Vi aspettavate una maggiore disponibilità dalle opposizioni, oltre a quella di Elly Schlein, all’offerta di una collaborazione sulle questioni internazionali?

«Certamente sì. Noi siamo sempre stati coerenti, perseguiamo le nostre idee, andando oltre le ideologie. Quando ci sono stati fatti allarmanti come l’invasione dell’Ucraina l’allora presidente del Consiglio poté contare sul nostro sostegno anche dai banchi dell’opposizione. Per quanto ci riguarda ci è molto chiaro che l’interesse della nazione è prioritario, purtroppo non è altrettanto chiaro a tutti».

Se fosse confermata dal referendum la riforma della giustizia basterebbe a caratterizzare la legislatura?

«Fortunatamente abbiamo fatto molte altre cose. Nonostante la situazione internazionale sia estremamente complessa la nazione è tornata a crescere. È ripartita l’economia, è ripartita l’occupazione, ci sono 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro. L’occupazione è cresciuta al Sud, è cresciuta quella femminile e a tempo indeterminato. Quando ci siamo insediati lo spread era a 230 punti. Ora, con due guerre in atto, è poco sopra 70».

Con la vittoria del Sì, sareste spronati a procedere col premierato?

«Anche se non si vincesse, continueremmo a portare avanti i punti del programma. Il premierato è importante perché dà stabilità e quindi certezza economica alla nazione».

E se vincesse il No che conclusioni politiche tirereste?

«Che gli italiani preferiscono tenersi un giustizia con tante fragilità».

«L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra»: è questo il passaggio-chiave del comunicato diramato ieri al termine del Consiglio supremo di Difesa, convocato al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alla riunione hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, quello della Difesa, Guido Crosetto, quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

«Il Consiglio supremo di Difesa», esordisce il comunicato ufficiale diffuso al termine della riunione, «ha analizzato lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell’azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, manifestando grande preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell’intera regione del vicino medio Oriente e nell’area del Mediterraneo. Il Consiglio ha constatato con preoccupazione che la crisi dell’ordine internazionale, incentrato sull’Onu, con la moltiplicazione delle iniziative unilaterali indebolisce il sistema multilaterale, anche di fronte a sfide comuni come le effettive ragioni di sicurezza legate al rischio di realizzazione di armi nucleari da parte dell’Iran, quelle relative alla sicurezza di Israele e dei suoi cittadini, alla condanna del regime di Teheran e delle sue disumane repressioni». Una bella botta a Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e non sarà l’unica.

«Il Consiglio», si legge ancora nel comunicato, «nel pieno rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, esprime forte preoccupazione per il moltiplicarsi di conflitti, in particolare nell’area mediterranea e nel Medio Oriente, dove sono in gioco nostri interessi strategici vitali. Attacchi a civili, di cui troppo sovente sono vittime bambini come nel caso della strage della scuola di Minab, sono sempre inaccettabili. Il Consiglio sottolinea come l’estensione del conflitto ad opera dell’Iran rischia anche di aprire spazi a forme di guerra ibrida e a gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche. Per l’insieme di queste ragioni l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il presidente del Consiglio in Parlamento».

Parole chiare: da una parte la condanna dell’attacco americano alla scuola di Minab, dall’altro quello alla reazione dell’Iran contro i Paesi del golfo e in ultimo, ma non certo per importanza, il serio pericolo che la guerra spalanchi le porte a una recrudescenza del terrorismo islamico. E arriva un’altra bella legnata a Netanyahu: «Il Consiglio», si legge ancora, «ha preso in esame con particolare attenzione anche la situazione in Libano e chiede a Israele di astenersi da reazioni spropositate alle comunque inaccettabili azioni di Hezbollah che hanno trascinato il Libano in un nuovo drammatico conflitto. Come sempre il prezzo più alto lo pagano le popolazioni civili, con numerose vittime e centinaia di migliaia di cittadini evacuati dal Sud del Libano e altrettanti dalle aree sciite di Beirut. Il Consiglio», si legge ancora, «ritiene allarmanti le continue gravi violazioni della risoluzione numero 1701 del 2006 e il ripetersi di inammissibili attacchi da parte israeliana al contingente di Unifil, attualmente a guida italiana».

E le basi? «Il Consiglio ha preso atto favorevolmente che, con propria risoluzione», si legge a questo proposito, «il Parlamento si è già espresso sulla necessità che l’utilizzo delle infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale e concesse alle forze statunitensi avvenga nel rispetto del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti che include fra l’altro attività addestrativa e di supporto tecnico-logistico. Il Consiglio ha inoltre preso atto che eventuali richieste che dovessero eccedere il perimetro delle attività già disciplinate dagli accordi citati saranno sottoposte al Parlamento».

Equilibrio e rispetto del diritto internazionale, apprende La Verità da fonti qualificate, sono state le parole d’ordine del Consiglio supremo, che ha espresso anche la condanna per l’aggressione ai militari italiani a Erbil in Iraq. Mentre il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha espresso «Profondo cordoglio per la scomparsa dei sei militari statunitensi che hanno perso la vita nel tragico incidente che ha coinvolto il loro velivolo militare in Iraq».

Dopo alcune ore, altro vertice a Palazzo Chigi, sempre presieduto dalla Meloni, riguardante la nave Lbg Arctic Metagaz, battente bandiera russa, che trasporta consistenti quantitativi di gas, olio pesante e gasolio e che da alcuni giorni si trova alla deriva, senza equipaggio, nel Mar Mediterraneo. «Premesso che l’imbarcazione si trova attualmente all’interno della zona Sar maltese», recita una nota, «e che le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche, il governo italiano ha assicurato all’esecutivo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento. L’Italia ha inoltre confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto».

Infine, in relazione a un articolo del Financial Times, la Farnesina e Palazzo Chigi smentiscono che vi sia in corso alcun negoziato riservato per garantire il passaggio ad Hormuz. Sede del governo e ministero degli Esteri confermano che, nei loro contatti diplomatici, i leader italiani vogliono favorire le condizioni per una de escalation militare generale, ma non esiste alcun «negoziato sottobanco» che punti a preservare soltanto alcuni mercantili rispetto ad altri. In serata, Giorgia Meloni ha ribadito: «L’Italia, al fianco dei partner internazionali, inclusi i Paesi del Golfo maggiormente colpiti, resta fermamente impegnata nel promuovere un allentamento della tensione».

Lo Stretto di Hormuz resta al centro delle preoccupazioni di Donald Trump. Ieri, durante un’intervista a Fox News, il presidente americano ha detto che, in caso di necessità, potrebbe inviare delle scorte armate a difesa delle navi nell’area. «Lo faremmo se necessario. Ma, sapete, speriamo che le cose vadano per il meglio. Vedremo cosa succederà», ha affermato. «Li colpiremo duramente la prossima settimana», ha aggiunto, esortando anche le navi mercantili a «tirare fuori le palle e ad attraversare» lo Stretto.

Nel corso dell’intervista, oltre dire che la guerra finirà «quando se lo sentirà nelle ossa», ha anche ammesso che sia difficile per il popolo iraniano rovesciare il regime khomeinista. «Penso davvero che sia un grosso ostacolo da superare per chi non possiede armi. Penso che sia un ostacolo molto grande... Accadrà, ma... forse non immediatamente», ha affermato, per poi aggiungere di ritenere che Vladimir Putin stia assistendo l’Iran nel conflitto. «Penso che forse stia aiutando l’Iran un po’, sì, immagino. E probabilmente lui pensa che noi stiamo aiutando l’Ucraina, giusto?». Più o meno nelle stesse ore, in un post su Truth, il presidente americano minacciava il regime khomeinista, scrivendo: «Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e un sacco di tempo: guardate cosa succederà oggi a queste canaglie squilibrate».

Sempre ieri, a intervenire sul conflitto in Iran è stato anche il capo del Pentagono, Pete Hegseth, secondo cui gli Stati Uniti stanno «decimando l’esercito del regime iraniano in modi mai visti prima». «L’Iran non ha difese aeree, l’Iran non ha un’aeronautica militare, l’Iran non ha una marina militare. I loro missili, i lanciatori di missili e i droni vengono distrutti o abbattuti», ha proseguito, sostenendo inoltre che Teheran non sarebbe ormai più in grado di realizzare missili balistici. Hegseth ha anche affermato che la nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, è «ferito e probabilmente sfigurato». Il capo del Pentagono ha infine ostentato ottimismo sulla situazione a Hormuz. «È una questione che stiamo affrontando, che abbiamo già affrontato, e non dovete preoccuparvi», ha detto.

A testimoniare la centralità del dossier, su Hormuz si è espresso anche il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Dan Caine. «Si tratta di un contesto tatticamente complesso. Prima di pensare di effettuare qualsiasi operazione su larga scala in quella zona, vogliamo assicurarci di svolgere il lavoro in conformità con i nostri attuali obiettivi militari», ha dichiarato, mentre la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha seccamente bollato come «spazzatura» un articolo della Cnn secondo cui l’amministrazione Trump avrebbe sottovalutato l’eventualità che il regime di Teheran potesse chiudere Hormuz.

In questo quadro, sempre ieri, il Wall Street Journal riferiva che «il Pentagono sta inviando ulteriori marines e navi da guerra in Medio Oriente a seguito dell’intensificarsi degli attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz». In totale, sarebbero pronti a partire per il Medio Oriente 2.200 marines, oltre a 10.000 intercettori. Più in generale, secondo The Hill, l’esitazione americana nasce dal fatto che, nello Stretto, le navi da guerra di Washington potrebbero essere oggetto di attacchi di droni e missili balistici iraniani. «La difficoltà nel proteggere le petroliere e le altre navi nello Stretto risiede nella sua strettezza. Nel punto più stretto, misura solo 21 miglia da costa a costa, lasciando alle imbarcazioni poco margine di manovra per evitare le mine piazzate dall’Iran o i missili e i razzi lanciati dalle rive», ha altresì sottolineato la testata.

Non è un mistero che i pasdaran puntino a far leva su Hormuz per mettere politicamente in difficoltà Trump. L’aumento del prezzo del petrolio ha già portato a un considerevole rincaro della benzina negli Stati Uniti, creando così una situazione assai scivolosa per il Partito repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato, che si terranno a novembre. Tutto questo, mentre ieri, replicando a Hegseth, il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano (nonché ex comandante delle Guardie della rivoluzione), Ali Larijani, accusava la leadership americana di essere stata «sull’isola di Epstein». E così l’inquilino della Casa Bianca sta approntando delle contromosse: sbloccherà 172 milioni di barili delle riserve americane, attendendosi inoltre che le compagnie petrolifere nazionali aumentino la produzione. Tra l’altro, ieri, parlando con Fox News, Trump ha confermato di considerare una sospensione provvisoria del Jones Act: il che consentirebbe di diminuire i costi del trasporto di greggio tra porti statunitensi. È del resto sempre in quest’ottica che Washington ha allentato temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo, irritando Volodymyr Zelensky e Friedrich Merz. Al contempo, il Dipartimento di Stato americano ha offerto fino a 10 milioni di dollari per chi fornisca informazioni sui vertici dei pasdaran: l’amministrazione Trump sa infatti bene che l’apparato delle Guardie della rivoluzione rappresenta il principale scoglio da affrontare. Nel frattempo, Centcom ha confermato che sei soldati americani sono morti a seguito dello schianto di un aereo cisterna in Iraq.

Il petrolio si muove ma resta attaccato al trono delle tre cifre. Il Brent gira intorno a 103 dollari al barile, il Wti resta poco sopra i 97 dollari. Una pausa, forse tecnica, forse politica. Lo capiremo più avanti. Le Borse europee, invece, non hanno apprezzato il cambio di spartito. Milano chiude a -0,3%, Francoforte a -0,7% e Parigi a -0,9%. Nulla di catastrofico, ma abbastanza per ricordare che i listini non amano le sorprese geopolitiche, soprattutto quando coinvolgono migliaia di petroliere parcheggiate alle porte di Hormuz.

Con uno dei colpi di teatro cui ha abituato l’economia globale, Donald Trump ha deciso di concedere una deroga di 30 giorni alle sanzioni sul petrolio russo rimasto bloccato in mare. In altre parole: per un mese quei carichi possono essere consegnati, venduti e scaricati. La licenza riguarda il greggio caricato su navi entro il 12 marzo e resterà valida fino alla mezzanotte dell’11 aprile (ora di Washington).

Nel tentativo di evitare dietrologie (Trump che corre in soccorso di Putin), il segretario al Tesoro, Scott Bessent, la presenta come una misura chirurgica: limitata e temporanea. Un balsamo per curare le lacerazione provocate dalla guerra. Della serie, con il petrolio sopra 100 dollari, qualcuno deve pur tirare il freno. E il freno, in questo caso, sono le petroliere russe. La disponibilità delle riserve strategiche non è servito a nulla. Se i governi intaccano il patrimonio d’emergenza, ha ragionato il mercato, vuol dire che la situazione è grave. Così Trump prova con i barili del Cremlino. Secondo l’inviato presidenziale di Mosca, Kirill Dmitriev, la deroga potrebbe sbloccare circa 100 milioni di barili di greggio al giorno. Una cifra enorme ma non risolutiva perché equivale alla produzione mondiale di un giorno. Una toppa. Resta il fatto che le rotte marine traboccano di petrolio in attesa di destinazione: 7,3 milioni di barili stoccati su piattaforme galleggianti e 148,6 milioni su navi in transito, secondo i dati citati da Reuters. E non finisce qui. Sulle piattaforme galleggianti ci sono anche 420.000 tonnellate di gasolio e diesel. Un parcheggio sul mare che sembra un’autostrada. Dentro questa geografia c’è anche la «flotta ombra». Secondo un rapporto del Center for strategic and international studies, Mosca dispone di 435 petroliere impegnate ad aggirare le sanzioni. Trasportano circa 3,7 milioni di barili al giorno, cioè il 65% del commercio marittimo di petrolio russo, generando tra 87 e 100 miliardi di dollari l’anno. Insomma, mentre l’Occidente discute di embargo, il barile di Mosca non ha smesso di navigare camuffandosi con le insegne pirata.

A trarre beneficio immediato dalla decisione americana saranno soprattutto i mercati asiatici. Del resto i grandi clienti di Mosca sono già Cina e India, che non hanno mai mostrato un entusiasmo particolare per le sanzioni occidentali.

Washington, tra l’altro, aveva già concesso una prima deroga il 5 marzo, consentendo proprio all’India di acquistare petrolio russo bloccato in mare.

Il messaggio è chiaro: quando il mercato si surriscalda, l’ideologia va messa da parte. La priorità è il prezzo della benzina.

Naturalmente a Bruxelles la mossa non è stata accolta con applausi. Anzi. Le critiche sono arrivate a raffica.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , ha parlato di una decisione che frutterà alla Russia circa 10 miliardi di dollari. Sono risorse che alimenteranno la macchina bellica.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricordato che la linea del G7 è sempre stata quella della «massima pressione economica» su Mosca. Traduzione: le sanzioni non si toccano.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, si interroga, perfidamente, sulle ragioni che hanno spinto Washington a cambiare atteggiamento.

Il punto però è che i mercati energetici funzionano con parametri molto meno ideologici dei comunicati ufficiali.

Se il petrolio sale troppo, qualcuno aumenta l’offerta. Se l’offerta aumenta, il prezzo scende. È la legge aurea del mercato che resiste persino alla diplomazia europea.

Così mentre Bruxelles discute di coerenza strategica, il Brent sale e le Borse scendono. Il mercato, insomma, fa quello che ha sempre fatto: risponde ai barili, non alle dichiarazioni. C’è poi un piccolo paradosso che a Bruxelles si preferisce non sottolineare troppo. L’Europa chiede di mantenere le sanzioni contro Mosca, ma allo stesso tempo teme il prezzo dell’energia. Un equilibrio delicato: punire il petrolio russo senza far salire troppo le quotazioni mondiali- Una quadratura del cerchio che, finora, non è mai riuscita a nessuno. Trump ha scelto la via più semplice: sbloccare temporaneamente il greggio e raffreddare il mercato. Magari non è elegante dal punto di vista geopolitico, ma funziona dal punto di vista dei prezzi. Nel capitalismo energetico globale, come sanno bene i trader di Chicago e Singapore, alla fine conta soprattutto quello: il prezzo del barile. Il resto - indignazioni, comunicati, vertici straordinari - è solo rumore di fondo.